我在花晨月夕、茶余饭后,兴致来时随手捡来眼前的报纸、信笺、纸头,勾勒了十而百、百而千、千而又千的古的、今的,文的、武的,男的、女的,老的、幼的等各色人物。日子久了,画案上竟成了堆、打了摞,由此,我的心里也似乎有了不少的积累,凡过我手的这些人物,下笔当可受用。每当我胸中勃勃时,下笔即是,纸上还时有意外出现。由此,我想盛唐时的吴道子手握如椽大笔,站在巨大的粉壁前“不假朽约”,放笔直取,竟还从人物的脚趾起笔,画出的人物比真人还要大。这样的气度与自信,是否他也在背后做足了功课?然历史远去,不可知。但后来从齐白石先生那里泄露出了些许天机,他说:“三日不作画,笔无狂态。”

看来世上再有才的画家,只有勤奋才有可能成就。世间常说的“曲不离口,拳不离手”“一日不写手生,一日不读口生”“台上一分钟,台下十年功”等都是这个道理,由此说来,天下的三百六十行,其理都是相同的。

蒲老夫子所言“艺痴者技必良”也是这个理。

心思

如今画展频繁,三天两头有人相约,真有点儿不堪招架。

有的画展多是画到人不到。其实真正想在画展上看画、读画、品画的话,也没必要非要见到人,看到画一切都有了,因为画家的心思全在画里面。

画家的心思瞒不过人的眼,特别是瞒不了知者的眼。

所谓知者,就是如今画坛上让人惦记着的画家,这些人有的谋过面,是朋友,有的从未见过,但他们的心思、他们的动向总是让人在心里头惦记。

古时的画家,为何全在心里装着,这是因为他们倾注到画里的心思让人钦敬。像朱象先、黄公望、倪瓒、董其昌、金农、郑燮等,这些人都是神仙一流的人物,高洁超迈,心思全在天际之外,他们身后似乎都有一番佳话流传后世。他们的笔墨已成为千古风流,沾渥后人百年千年。

当今的画家与之相比,在本末上略有差异,这种差异即古人画画为己,今人画画为人。今人画画总是有目的的,为展览画、为画廊画、为藏家画、为获奖画,却极少有人为自己画。久之,“人为物使”“心与尘交”,逐名图利之心日盛,不知止,亦难止,图利劳心,人倦身疲,画里多是尘埃气!

在眼下的世风里,能不为尘俗所拘、所诱,心思不在名利藩篱之内,画里才能有远离世俗的意思。

画家画品的清浊、俗雅高下,关键就在心思上。

所以画家的心思,贵专一、贵恒久、贵虔诚、贵脱俗。

心思专一者,能探究造化与笔墨之精微,古人言,“造化入笔端,笔端夺造化。”此中蕴奥,世间朝三暮四者、粗浮者一生只能在门槛之外徘徊。

心思恒久者,一息尚存,手不离笔墨,像齐白石先生,一生中一天不画画地虚度,一共没有几天,这种勤奋、这种勇猛精进的治学精神,令人叹服。那些慵而不学,只想凭点小聪明的人一生也难梦见老先生手头上的绝活儿。

心思虔诚之极者,他们的心思与天地造化是相通的。此种心思之人,他们下笔神都助之,像贯休、王希孟、石涛诸前贤。

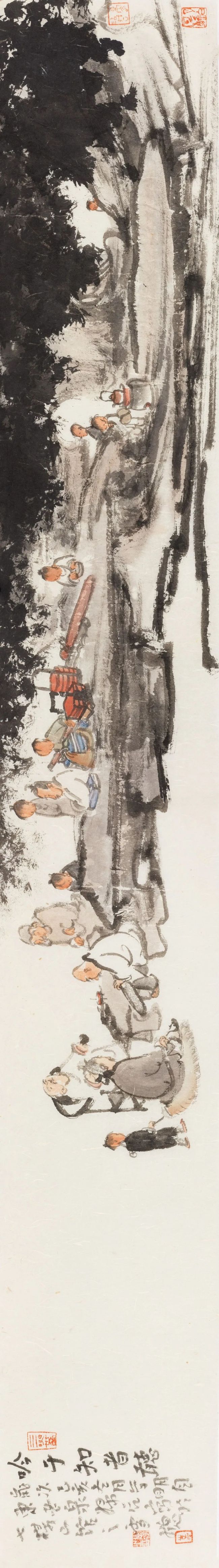

请横屏欣赏

李学明《吟于知者听》纸本设色40cm×300cm

却俗

俗不可耐,是耳边常听到的一句话。

画俗,更是不可耐。

清代的沈宗骞列出画中五俗:格俗、韵俗、气俗、笔俗、图俗。

画俗,根本在人,画俗就是人俗。

俗,古代士大夫视其为洪水猛兽。画里有俗气,是为卑陋。

宋代黄鲁直说:“大丈夫处世可以百为,唯不可俗,俗便不可医也。”又说:“作画之病众矣,唯俗病最大。”

元代赵孟頫说:“唯俗不可医,因其俗在骨。”

俗有天生之俗也有后天之俗,天生之俗,根源在心、在性、在骨里。

后天之俗根源稍浅,在陋、在庸、在欲,而后也蔓延到灵府。但后天之俗若能明了俗的害处,痛下决心积学读书,开阔胸襟,颐养心性,久之变化气质,画中俗气可能渐渐淡化,却之画外,但这都非一日之功。

先天之俗,俗不可医,此真可谓画中之顽疾。

常见世间有读书甚多、积学也厚之人,古今中外画家无不细考、明晓,然自己一动笔却是一无是处、俗不可耐,让人观其画、读其文、聆其言,判若两人!

后天之俗主要源于陋、庸、欲。

所谓陋者,见识浅薄,所知寥寥,胸无远思,眼界有限,不师古人也不师造化,无识天下奇书,不见天下奇山水,故步自封,闭门造车,自以为是,如井中之蛙。

所谓庸者,不师古人,也不师造化,慵懒成习,把积习当风格,畏于奋进,几年甚至几十年不厌其烦地重复自己,得过且过,梦想以走捷径而有所成。

所谓欲者,精于世故,善于心机,为名利迷其心、惑其志,所画皆有明确的用心,心中对权贵名利最看重,附庸讨好心态无时不有、无刻不在,其画满纸市井烟火气。

除却以上三种俗陋,需积学养心,多一分天外之思,少一点人间烟火气,若能久之,俗气或许能日渐远去。

南北朝时的陶弘景厌恶世俗,遁入山中,皇帝招之,他竟婉言拒绝说:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”

这种心态、这种境界,此中所言、此中所喻,万般妙处、万般滋味。可以说人若修到这种境界,为文、为书、为画,俗气绝不犯其笔端,自然能拒俗气于千里之外。

(文/李学明)

意无尽,意味亦无尽

李学明为人低调,画作却高格调,这种低调与高格并存的水平,实在是了不起。他的理论与众不同,思维方式也别具一格,无论是他的经历还是他的画作表现,都显得那么独特。

有些人画了一辈子,却始终在模仿别人,没有自己的风格,而李学明则不然。倘若我们的老一辈艺术家,如张茂才、关友生等老师还在世,也定会夸赞李学明的才华。说到他即将在中国美术馆举办的“意无尽——李学明中国画作品展”,我作为一个学艺术的人,深感其意蕴深远。艺者,是灵魂、是精神、是思维、是思想,更是境界。近日在中国国家画院看到了丰子恺的几件作品,虽然数量不多,却感人至深。朱光潜曾言,看丰子恺的画就像吃橄榄一样,那味老在嘴里边转,味是无尽。学明的画也是如此,意无尽,意味亦无尽。观赏他的画,会让人忍不住发笑、忍不住心生欢喜、忍不住勾起自己的回忆和各种各样的联想。

按照接受美学的观点,一幅画画完了,并不算完成,只有当画作与观众、读者产生共鸣,引发他们的联想和审美愉悦时,才算真正完成。李学明的画便有这样的特点,有味即无尽,意味无穷。因此,这个题目起得好,代表了他的一种艺术境界。

聊城是大运河边的古城,运河文化与黄河文化在这里交融。李学明便成长在这片黄河流域、齐鲁文化的沃土上,又靠近济南,他的艺术修养自然是综合性的。中华民族的文化滋养了他,使他成为这样一个才华横溢的才子。从家族人脉来看,他更是得天独厚。他的父亲在当地是十里八村独一无二的文化人,祖父也识字且手巧,无论是扎灯笼、做玩具还是过年的装扮,都是能手。这样的家庭文化背景,使他在创作时能源源不断地涌现出灵感。

李学明上学时便是班长,他的才华和思维方式注定了他能画出好画。至于他若做别的东西是否会同样出色,我们不得而知。但他画自己最喜爱、最有意味的东西时,便展现出了他的独特性。这种独特性源于他思维的独特性和创作方式的独特性。如果他对祖父、父亲、乡村以及齐鲁民间文化没有深厚的感情,便不会有今天的李学明。

李学明与齐白石这样的民间艺术家相似,都把自己玩过的东西深深地扎在脑子里,对之充满兴趣。他不画这些东西就不行,画了才觉得舒服。他从乡土味中提炼出了天趣,天趣与人趣融为一体,是艺术升华到了一定程度的体现。他画最民间、最寻常的东西,却能得出最天然之趣。

李学明是一个能静下心来的人,静而生慧,如果静不下来,便只能停留在记忆的层面,而无法达到通神的境界。因此,看到他的画时,我有时会想,他的一些画确实能与天地对话、能与万物往来。

李学明的画独一无二,这是一种极高的评价,因为他的画作中蕴含着综合性的元素和说不清楚的东西。他画白菜、茄子、葱等田园蔬果类题材,但他的画却充满了书卷气,是文人所追求的农家淳朴与恬淡。他的画作中既有文人品位,又有农家意趣,还有一种隐寓的高雅之韵在其中。

(文/刘曦林,中国美术馆研究馆员)

李学明《岱宗旭日》纸本设色90cm×180cm

朴素之美的艺术底色

李学明是当代中国画最具代表性的艺术家之一。他的画风独特,探索精神可嘉,更兼有人格魅力,这一切都深深植根于中国画所倡导的醇厚、温润、自强的人文理念之中。在我看来,李学明真正做到了知行合一,其画作始终洋溢着淳朴的人文气息,这种气息折射出他对人文精神内在观照的独特境界。

李学明的艺术创作多取材于身边生活、故土风物与民俗人情,作品因而具有鲜明的时代特征。这种时代性不仅体现为对家乡的炽热情感、对父老乡亲的深切关怀,更凝结为对那片土地的深沉眷恋。其笔墨语言与人物造型中流淌着浓郁的乡土情怀,完美诠释了中国文化中的诗意美学与笔墨意境。这种艺术特质贯穿于李学明的整个创作历程,形成持续而稳定的风格脉络。

在艺术探索领域,李学明不仅精研人物画,亦广泛涉猎山水、瓜果等题材。但无论何种创作方向,他始终坚守中国画的造型法则与笔墨精髓。这些艺术方略的核心在于表达中国人的精神情感:既展现对故土乡亲的深厚情谊,又通过与时俱进的笔墨创新实践,最终形成独具辨识度的个人风格。这种在传统与现代之间的创造性转化,堪称当代中国画创作的重要学术突破。

从技法层面观察,李学明的人物画尤重中锋用笔,这种笔法赋予作品质朴浑厚的美学特质。其艺术语言巧妙融汇民间剪纸的造型意趣与雕塑艺术的体量感,更从民俗文化中提炼出温润含蓄的内在美感。这种兼具志趣与天真的艺术表达,构成了李学明中国画创作的根基。

在人文修养层面,李学明展现出对传统文化与当代精神的双重观照。他将自身置于时代语境之中,使中国画的笔墨程式与造型语言都成为表现个人人文体验的载体。这种独特的艺术转化过程,既催生出极具辨识度的造型特征与笔墨风格,更彰显出对传统文化价值的深刻自觉。

这种文化自觉对于艺术家而言具有决定性意义,它必须渗透于创作的全过程。李学明笔下的每一根线条、每个形象塑造、每幅画作营造的意境,都与创作者的内心世界、劳动者的质朴之美以及“厚德载物”的文化理念深度交融。正是这种多维度的融合,使其人物画形成了独特的创作方法论与艺术语言体系,既体现画格与人格的统一,又展现出对中国画本质永不停息的探索精神。

李学明崇尚朴素之美,其人其艺皆以此为底色。这种朴素绝非简单的形式追求,而是蕴含着深沉的家国情怀与奉献精神——这些精神特质深深植根于时代奋斗者的集体意识之中。艺术家正是以这种精神内力驱动艺术探索,使作品呈现出人文精神的真淳之美。他将故土风物、乡民形象与地域文化熔铸于笔墨造型,创造出充满泥土芬芳的艺术世界。

与李学明相识三十载,虽交往不频,但通过持续关注其作品,深切感受到其艺术创作与为人治学的高度统一。这种知行合一的品格,正是对老一辈艺术家学术精神的完美继承。

前辈大师的人格风范对当代艺术界影响深远。李学明在作品与处世中展现的温厚淳朴的学者气质,恰是对这种学术传统与人格典范的当代传承。这种文脉相续、代际影响的艺术生态,在其创作轨迹中体现得尤为清晰。

若追溯笔墨文脉,中国绘画传统已绵延两千余载,构成了完整的艺术演进轨迹。李学明的写意创作既承接南宋简笔传统,又立足当代进行创造性转化,展现出对历史文脉的深刻理解。

简笔传统为当代写意绘画提供了丰厚的精神资源。艺术家需要以时代赋予的创新意识重构传统笔墨,将文化传承与当代精神有机融合,实现传统人文精神向现代审美境界的转化。李学明的人物画正是这种转化实践的典范,既代表着山东中国画文脉传承的高度成就,也为当代中国人物画的学术探索提供了重要参照。

作为当代中国画的代表人物,李学明在人物画领域开创的独特艺术语言,不仅延续了传统文脉的生命力,更通过持续的艺术创新,为当代中国画的学术发展作出了重要贡献。其艺术成就既是对历史传统的致敬,更是面向未来的开拓。

(文/田黎明,中国画学会会长)

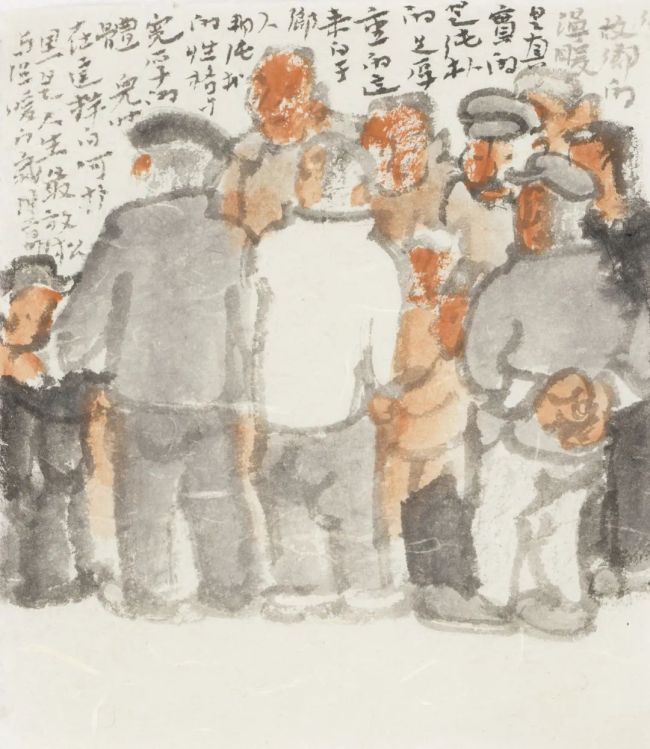

李学明《故乡》纸本设色18cm×15cm2024年