当代画坛,李学明以传统写意人物画的典雅正气独树一帜。其艺术体系以“林泉坐忘”“湖山放怀”“念兹乡土”“既耕春圃”四大系列为经纬,山水、花鸟、人物各科相映成趣,更以贯通古今的写意精神为魂魄,构建出完整有序的艺术世界。

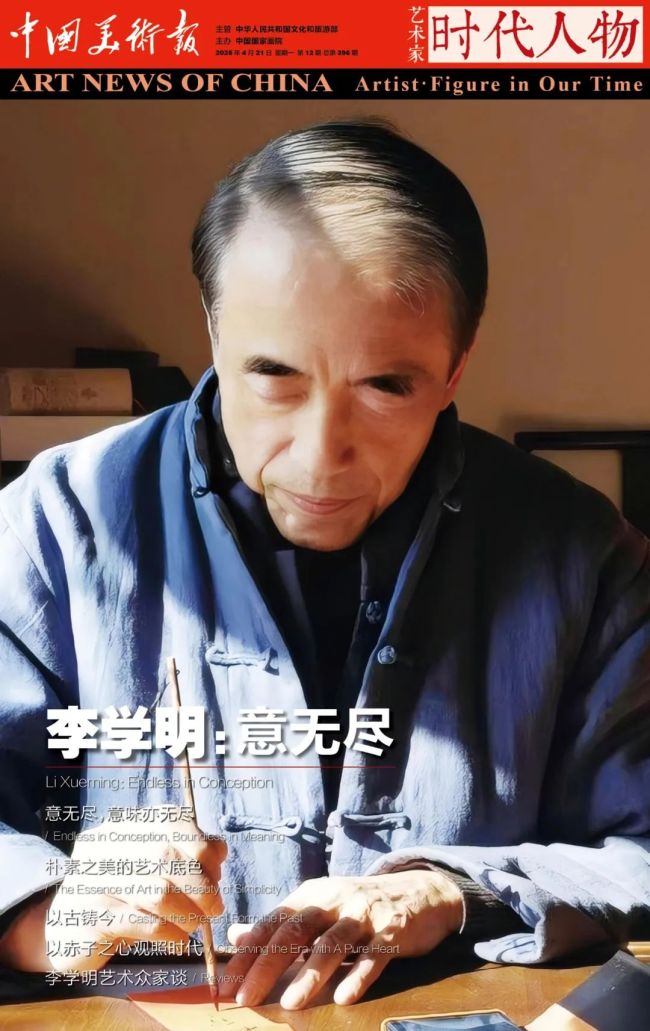

李学明生于鲁西耕读之家,祖辈的纸扎手艺、父亲的笔墨熏陶,滋养了他对民间艺术的敏锐感知。幼时爬树摸枣、听野老说书的乡野记忆,化作笔下村童野老的鲜活气息。50余年笔墨耕耘,他参悟写意真谛在于“致广大而尽精微”,推崇王希孟、齐白石“技近乎道”的境界。如今年逾古稀的李学明隐居林泉,画月光下的瓜田草径,写非古非今的“薛蟠体”小诗,在笔墨间颐养天年,这份超然物外之情,恰是其艺术最动人的注脚。值其“意无尽”大型个展即将亮相中国美术馆之际,让我们走进这位守拙画者用70年光阴筑就的精神桃源。

——编者按

山窗自述

年光蹉跎,岁月往矣。年跻七十,白发婆娑,不知老之将至。年虽老,未及昏耄。窗外植新篁老藤,既以为师,胸中勃勃时,尚能一寓己意,是为有幸。

吾生丹青为业,嗜之耶?命之耶?个中消息,难以道清。但使此中有个境界,非一旦一夕之事也。寒暑甘苦,如酒如茗,如人饮水。山中坐雨,前尘历历,如在睫前。

余生于鲁西,累世耕读为继,先父略通文墨,且喜丹青,尝书毛泽东诗或词应世。伯父不识丁,然能制纸鸢,能于帐檐、笼顶间画古人物,村人奇之。祖父善修伞、善粘扇,尤善纸扎,稼穑之余即操此业。余自髫龄耳濡目染,即耽涂鸦,兼有十六癖:耽风筝、耽罗雀、耽打宝、耽戏钱、耽偷瓜、耽摸枣、耽上树、耽下河、耽鞭炮、耽赊食、耽养犬、耽蓄虫、耽皮肤过敏、耽无故逃学、耽卧房巅数天上星斗、耽钻豆棚下听野老戏说稗史。

初入庠序,沉湎打宝,同溺者尚有二三子,痴迷颠倒,功课日废。师训母戒,皆置罔闻。师乃遣众弟子次第冥搜纸板,得三箅,堆若丘阜,命环而焚之。观者如堵,呲笑如雷。六月流火,睽睽众目,汗下如浆。灼面炙心,惭赧欲死,自是绝此戏。

至麦秋,闾左无闲者,余独畏麦毒匿户,邻嗤“废人”,惟慈母怜之,授之缣楮,嘱闭户临池,免劳筋骨。

年甫三十,为践胸中丘壑,将适他乡,先母泣数行下,吾亦泪涔涔堕也,当时凄楚,时在目前,没齿不敢忘也。

借居他乡,始为稻粱谋,橐笔四方,山水、翎毛、人物俱涉,尝作红衣仕女媚世,鬻资养家计也。又作连环画凡八册,近九百余幅,尝尽烛火、听晓鸡,不知东方之既白,如此经年方就,负箧入都,竟如石沉沧海。余近两载心力膏血,就此付诸东流,怅怅难遣。经此蹉跌,中气大损,使我老来羸瘦如鹤。

然经此九百幅勾勒,颇得布置妙法,吾则持而保之。今作丈六巨制或盈尺小品,皆不假朽约,随手拈来,此中得失,殊难较量。

吾于纸上用心凡五十余年,方知所谓写意,是得放胆与细心二者之妙,即“致广大而尽精微”。得二者要妙,必脱略古今行迹,转而为我笔下所有,且能于“天地之外别构一种灵奇”。具此法者,宋有王希孟,近有齐白石,惜后无继者,只见风流,不知所以,是为可叹。古之所谓“技近乎道,艺通乎神”,当如是。技近乎道,必有“笔才一二,像已应焉之绝诣”。今江湖画史,以玄谈惑人,谬种流传,良可痛心。

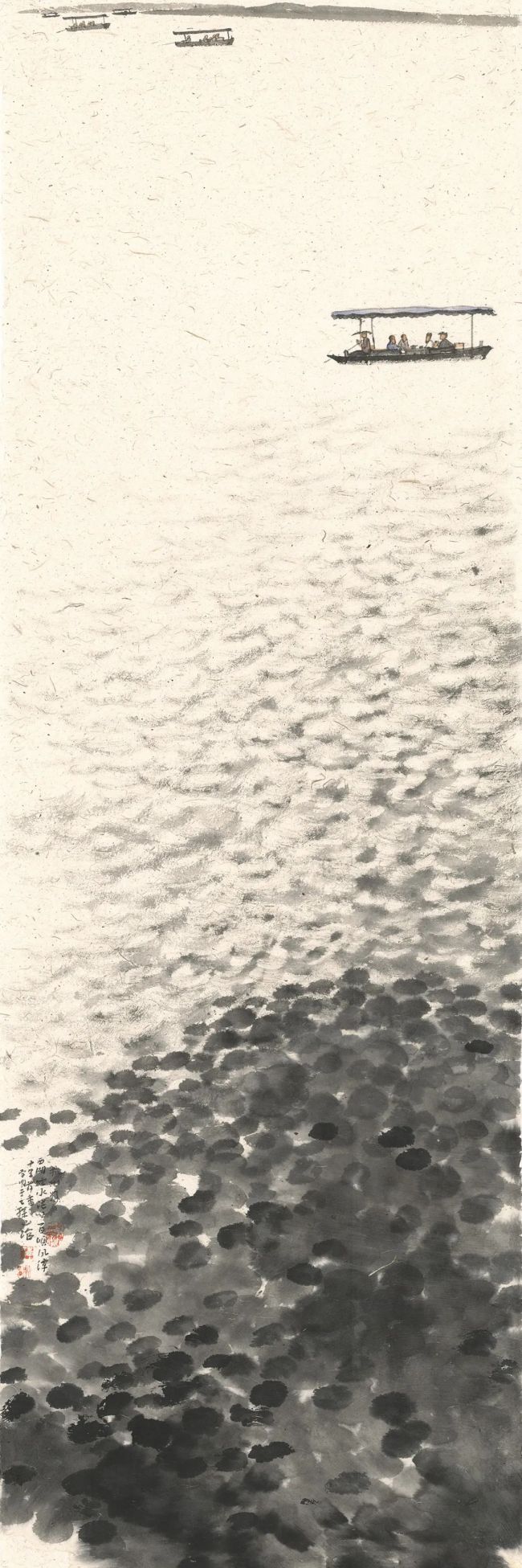

李学明《天下西湖》纸本设色200cm×68cm

古贤论画尝以“画从于心”而喻之。余作画,不仅入心,亦入梦魂,吾行走坐卧,酒后茶余,眼前造物,皆我粉本。白石山翁尝有印语“虎头未必痴于我”,吾当更镌“痴胜白石翁”。

画之道在养,以德养、以文养、以见识养。故而画者须交胜流、读异书、行远路。吾拙于谀人,常困交游;更使困者乃幼废诗书,老来补读,朝诵夕忘,奈之若何?

余晚来画格欲追高古,世人不解,然知音自能赏会。昔人所画,惯藏于名山,以俟后之所显,余则无此大志,尝从人以钱刀易之,此可谓鹏雀之异,不亦愧哉!

吾之画他年或充揩几布,或糊窗覆瓿,与我何有焉?百年后化土、化灰与草木同腐,正所谓“俯仰陈迹”之悟。人生尚且如寄,况楮墨乎?

迩来余栖迟林壑,山中多遐,风晨日夕,兴来则吟小诗,非乐府、非旧体、非新体、非律诗、非词、非曲、非赋,非今非古,打油也、“薛蟠体”也,不吟不快,陶然而已。

胸中勃勃时,辄写村童野老,画毕愰坐昔时月光下,复来瓜圃芳草间,此时宇宙都忘。

吾将及老境,天之终究于吾厚也,所谓厚,乃昔贤“以画行乐”之法,令吾陶然笔墨间,得以颐养天年。不慕富贵,不乞所显,唯愿携孙息看城中四面藕花、半城山色,听窗下鸣虫,待檐下燕归,悬廊下艾草,换门上桃符,享此清平,夫复何求!

(文/李学明)

李学明谈艺录

艺痴者技必良

自我借居在这个“水驮着的城市”里,如今已是第37个年头了。此间,我除了混迹尘烟,养家糊口,亦就一个爱好。在这许多的岁月里,我像农人一样“日出而作,日落而息”地劳作。撕了不知多少纸,秃了不知多少笔,只是不曾入得门径。

有时空堂兀坐,我便独自痴痴地想:这宣纸上的事,无非立形、笔墨、品格三个要素,还能有什么大不了的事?然而,经过这些年的折腾,就这三件事,若有一件弄得不搭调,画里想有一个好品格,似乎不易。

品格,是画的最终追求,它的高下要有许多年的积学和颐养,它的呈现一是立形、二是笔墨。笔墨,是画的骨架,笔是线,墨是放大的线。自古大画家在书法上都下过大力气,最终探究出自己的路数。然后,再把这种线用到自己的画里,画里不仅有了内涵、有了书卷气,也有了个人的面貌,才能不失中国画的写意精神,自古至今,无二法门。形是画里的形象,它是画家风格的表象特征。形是画家笔下的一个体系,它来自积累,更来自变化,没有变化就没有形。形是画家最基本的本事、最基本的技能,也最费人心思。

画画的人,从古到今都有属于自己的形,山水、花鸟、人物皆不例外。黄公望、倪瓒、石涛、陆俨少都是山水画大师,但他们手里都有属于自己的一套符号。画花鸟的朱耷、吴昌硕、齐白石同样如此。人物画家梁楷、陈洪绶、任熊笔下的形象更是个性鲜明。易卦里说:“在天为象,在地为形,变化见也。”只有变化才有形,才有了各种不同的形、千差万别的形、形形色色的形。不然千篇一律、千人一面,世上也就没有创造,艺术也就不复存在。所以说,形的确立取决于变化,而变化则取决于积累,积累的功夫足了,怎么变怎么是。

积累的功夫就是“目识心记”,这个功夫下到了,而后再归纳、比较、提炼,再归纳、再比较、再提炼,反反复复,寻寻觅觅,损之又损,几经蜕变,渐渐地变化出自己笔下的那个形。

这种归纳提炼变出的形是自己的,是出自“心源”的,故而能随手拈来,下笔即是。“笔才一二,象已应焉”。如此久之,腹中越来越富有,下笔自然就能放胆,胆一正,笔下自然有了一种范、一种“狂态”,笔下有了这种“狂态”,纸上才有意外。

中国画里的妙处就是这个意外,意外的产生便是来自画家心里的“似与不似”,这四个字是中国画的魂。《天慵庵随笔》里说的“古人笔墨具见山苍树秀、水活石润,于天地之外别构一种灵奇,即或率意挥洒亦皆炼金成液、弃渣存精,曲尽蹈虚揖影之妙”,说的就是这个妙处。“似与不似”必须先“似”,而后才是“似与不似”。在“似”上花了大力气、下了笨功夫,再加上胆量、胸怀、格局,才有可能接近似与不似的境界。

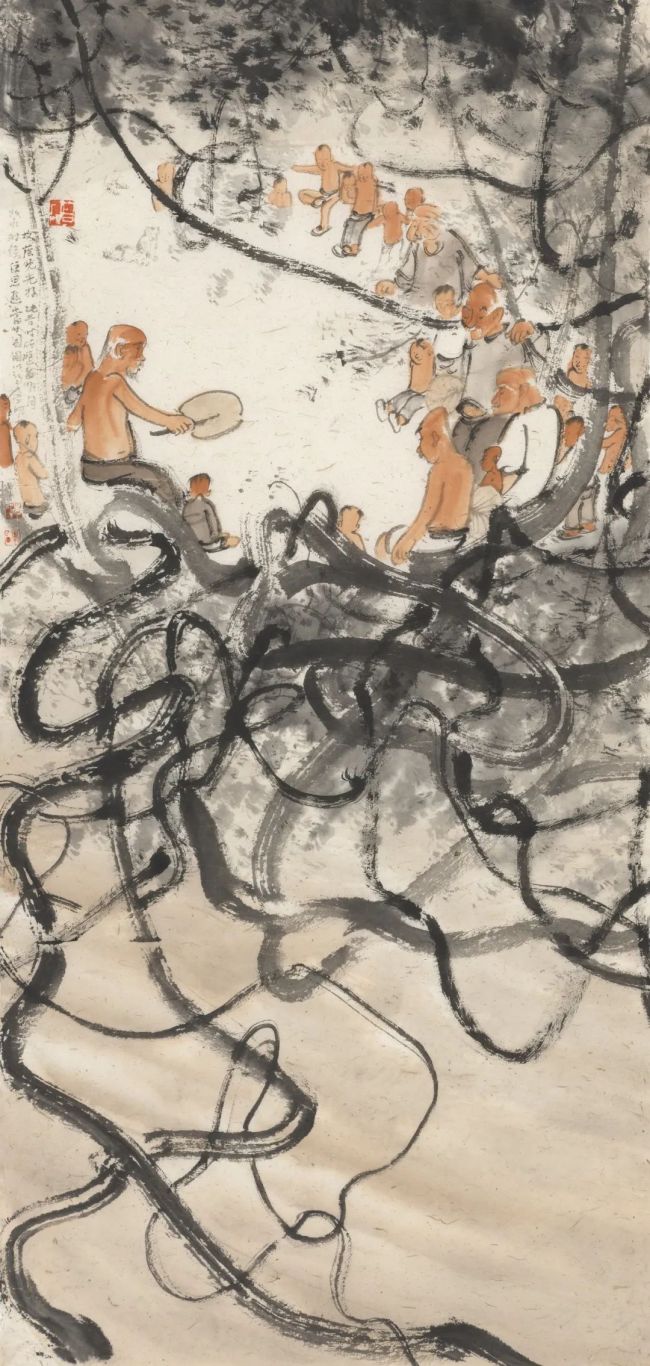

李学明《故乡晚光好》纸本设色200cm×90cm