以古铸今

李学明的绘画艺术在当代中国画坛独树一帜,其创作兼具开拓性与学术深度,堪称一流。他的艺术特色可凝练为三大核心要素:创新意识、思想深度与技法厚度。这种三位一体的艺术品格,使其作品既扎根传统文脉,又焕发当代生机。

在人物画领域,李学明展现出独到的艺术洞察力。他敏锐捕捉到齐白石人物画中稚拙天真的美学价值,跳出时人惯常摹写齐氏花鸟的窠臼,转而从造型意趣与精神维度进行创造性转化。相较于齐白石依托文人画传统的意象造型,李学明在学院派写实功底与文人写意精神之间找到平衡点——既保有传统笔墨的书写性,又融入现代造型的严谨性。这种“以古铸今”的突破,使其人物画既延续了齐白石的天趣禅意,又发展出更具当代审美特质的视觉语言。

李学明的高明之处,在于他对艺术本体的深刻认知。他并非简单沿袭齐白石的图式语言,而是提炼其“妙在似与不似之间”的美学精髓,将文人画的写意精神与现代视觉构成熔于一炉。其笔下人物拙中藏巧、简而愈厚,在夸张变形的造型中暗含严谨的解剖结构,于率性挥洒的笔墨间透出精微的形式经营。这种“法古而不泥古”的创造智慧,使他的作品既具传统的文人意趣,又充满现代的形式张力。

这种艺术突破同样体现在其山水、花鸟创作中。李学明的山水画以奇崛构图破传统范式,通过虚实相生的空间营造,在有限画面中拓展出无限意境;其花鸟作品则延续文人画托物言志的传统,以简逸笔法传递深邃哲思。各类题材创作共同呈现出“古意今情”的美学特质,既见宋元笔墨的苍润浑厚,又显当代构成的视觉冲击。

作为齐鲁画坛的重要代表,李学明的艺术探索具有典型的地域文化意义。山东美术界对其艺术价值的认知与推广,不仅关乎个体艺术家的成就彰显,更涉及传统文化当代转化的时代命题。其作品所蕴含的“守正创新”精神,既承续了孔孟之乡的文脉精髓,又展现出面向未来的文化自觉,这种双重品格正是其必将成为时代大家的根本所在。

(文/陈传席,中国人民大学教授)

李学明《人间岁月长》纸本设色96cm×126cm

以赤子之心观照时代

近些年水墨人物画的发展历程中,在表现新时代风貌的人情世态与社会场景方面,如何以传统水墨的笔墨程式对接当下社会语境来呈现时代发展,已成为重要课题。人物画家李学明正是这一领域的杰出代表。

从艺术特征来看,李学明的创作凸显三大特质:其一,其笔墨植根传统文脉,兼具学院派功底与齐鲁文化底蕴。其笔下人物鲜活灵动,充盈着市井烟火气的温度。这种特质恰是普遍缺失的人文关怀——在图像技术过度渗透美术创作的当下,我们深切感受到,与其说在寻觅写意精神,不如说是追寻画意本真。李学明以数十年积淀的生活体悟与人文温度,通过对故土风物、市井人情的真挚刻画,构建出独特的艺术格调。

其二,他善于经营群像叙事,将乡土题材的纪实性与抒情性有机统一。画面中灵动恣意的笔触与严谨的程式结构相得益彰,展现出收放自如的章法掌控力。其作品既承袭传统人物画的市井表达传统,又融入个体对当代生活的独特理解,形成鲜明的个人风格。

其三,其水墨技法尤重水法精微。通过墨色氤氲与线性表达的巧妙结合,在人物造型中实现骨法用笔与气韵生动的和谐统一。在前些年的“高峰之路”系列展览中,李学明以表现乡土群像、家园记忆为主题的水墨创作,已然展现出深邃的艺术造诣。

李学明年逾古稀之际,于中国美术馆举办个人艺术展,无论对画家个人还是当代人物画坛,皆具里程碑意义。当我们将这些作品置于新时代水墨人物画发展格局中审视,可清晰洞见两条重要启示:既要实现传统笔墨与都市语境的当代转化,更需坚守对生活本真的观照,捕捉人间烟火的永恒诗意。

在人工智能催生图像泛滥、创作趋向制作化的当下,这种植根生活、真诚踏实的艺术品格尤为珍贵。作为齐鲁文化滋养下的艺术家,李学明将儒家文化精神与传统水墨精髓熔铸为独特的艺术心象:既有对笔墨程式的深刻理解,又饱含对土地与时代的深沉挚爱。这种以心写意的创作境界,正是当代艺术生态中愈发稀缺的珍贵品质。

谨此祝贺李学明展览圆满成功。观其半世纪艺术耕耘的丰硕成果,我们既心怀敬意,更期待先生以如椽之笔,继续抒写对故园、家国与时代的深情礼赞。

(文/于洋,中央美术学院教授、博士生导师)

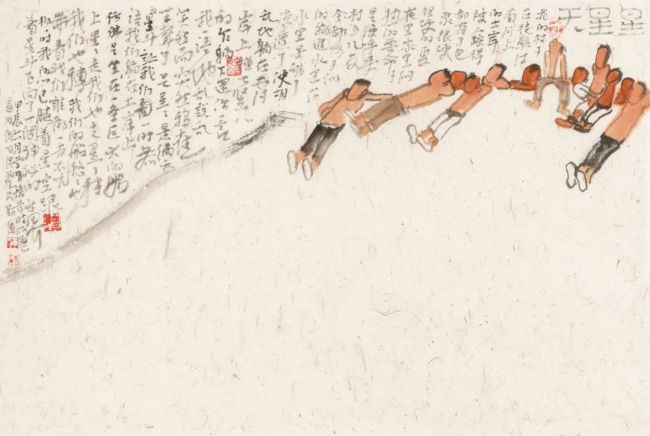

李学明 《星星天》 纸本设色 60cm×80cm 2025年

李学明艺术众家谈

(按年龄排序)

李学明在中国画创作领域展现出极具辨识度的艺术特质。其作品虽以古代题材为表现对象,笔墨趣味亦深植于传统文脉,却绝非对古典范式的简单复刻。尤为可贵的是,他通过当代审美视角对传统元素进行重构,使画面既承载着集体文化记忆,又与现代观者产生深层精神共鸣。在语言表现层面,李学明以质朴凝练的笔墨构建起独特的艺术语系。那些古意盎然的人物形象既蕴含大众的情感寄托,又巧妙嵌入现代性的解构思维——人物造型的意象化处理、画面空间的非传统分割、块面结构的几何化重组,无不彰显着当代艺术的表现特征。这种传统基因与现代意识的有机融合,使其作品在当代中国画谱系中呈现出独树一帜的面貌,恰如当年关良以戏曲入画的创新实践,在东方笔墨韵味中开辟出崭新的表现形式。细究其创作内核,李学明实则完成了对传统文化符号的当代转译。观者在品鉴其作品时,既能感受历史文脉的延续,又可体察现代生活的镜像投射。这种将文化基因进行创造性转化的能力,正是当下中国画创作领域急需的艺术品质。期待李学明能持续深化其艺术探索,在传统与现代的辩证关系中开拓更广阔的创造空间,为中国画的当代发展注入新的活力。

(文/杜大恺,清华大学教授)

李学明的画作兼具内涵、形式与文思。中国画无论山水、人物抑或花鸟,画论首重忌俗。唯有脱俗之作方具艺术价值,若流于俗套则意义尽失。欲达此境,端赖画家之修为——提升对艺术本质的认知,尤其深化对中国文化的体悟。李学明对此早有觉悟,其画作即便补景亦恪守笔墨法度,深谙中国绘画独特的形式语言。中国画笔痕皆载道,一笔落纸即见书写精神,此乃区别于西画之根本。李学明孜孜以求,终成自家风骨。当今画坛能立独见、拒随流俗者实属凤毛麟角。依传统观念,年逾古稀已属桑榆暮景,然其毕生追寻艺术至境,方有今日之造诣。虽与君暌违日久,然画者心心相印。

(文/郭石夫,中央文史研究馆馆员)

李学明这些年始终在求变,尤其是近些年在人物画、写意画乃至书法领域都实现了蜕变。我常说他就是当代的“金农”,作品里透着书卷气,画中藏着无数耐人寻味的细节,就像陈年老茶越品越有滋味。说起渊源,当年在曲阜师范学院时他称我一声老师,其实不过是学校里的师生名分。那时他是班长,画人物画已显锋芒,后来到山东工艺美术学院任教,创作仍是严谨的传统路数。谁知近几年突然开窍,每次见面都展现新气象。后来我几次回济南看他的新作,简直惊为天人——当真是脱胎换骨了!这变化背后是文化的滋养,他嗜书如命,书法日渐拙朴雅致,性子又沉稳踏实,在古拙书风里下足了功夫。书法精进了,画境自然升华,再加上早年写诗的功底,如今他的画里既有诗意流淌,又蕴含着温润的内涵。记得他在山东大厦画过巨幅传统工笔画,那般扎实的功底说抛就抛,这份决断力着实令人钦佩。近年李学明的笔墨愈发洗练,格调日益清雅。看似简单的笔触里藏着传神妙法,72岁的人了,该办个大展了。他笔下那些童年记忆、乡村图景,何尝不是在为我们构建精神原乡?这分明是得了造化的馈赠。若论格调,他与金农确有相通处。不过李学明的造型功底更为完备,内容也更丰赡,既保留了金农的古朴文气,又多了份鲜活的生活意趣。想画古人就画古人,想绘神仙便绘神仙,这份随性是从生活里长出来的、从文化根脉里渗出来的、从书法笔意里化出来的,实在难得。最可贵的是他画中的那份平和宁静。大道至简,天地本初不过混沌一气。学明的画作之所以能臻此境,正是源于他对文化真谛的追寻和对宇宙真理的叩问。他将笔墨化作参悟的桥梁,这般境界,时人未必能全然领会。如今72岁的李学明笔锋正健,若能画到80岁,定能再攀高峰——就像我这般年纪仍在探索,艺术之路永无止境啊!

(文/陈玉圃,南开大学教授)

李学明在我印象中是位极具文人风骨的艺术家。他不仅在艺术上造诣精深,更难得的是将文人的精神特质融入笔墨之中。观其书法作品,既可见摩崖石刻的雄浑气象,又透露出山东地域特有的拙朴气韵。其线条处理既老辣又灵动,既深得传统精髓又彰显现代审美意识,堪称当代书坛首屈一指的文人书家典范。这种深厚的书法底蕴,恰恰成就了他在绘画领域的突破。李学明真正践行了“书画同源”的艺术理念,其国画创作中,笔墨线条的书写性与画面构图浑然一体,展现出独特的艺术语言。相较于当下许多书画分离的创作现象,他的作品实现了书法骨力与绘画意象的深度交融。这种贯通不仅源于技法锤炼,更植根于对中国传统文化中“道”的领悟——看似简单的笔墨间蕴含着深邃的文化哲思,拙朴的造型里流淌着灵动的气韵。在绘画题材选择上,李学明展现出返璞归真的艺术智慧。他将故乡风物、岁时节庆等生活记忆转化为富有诗意的艺术符号,通过极简的构图经营,在方寸之间构建出耐人寻味的意境空间。其画面常以大开大合的空白处理营造气韵流动,以看似随性的笔墨组织形成疏密节奏,这种“无法之法”恰恰体现了对传统文人画精髓的深刻理解。纵观李学明的艺术之路,最可贵的是实现了与古人精神的隔空对话。他的创作既深植于传统文脉,又饱含现代审美意识,在时空维度上架起贯通古今的桥梁。这种“与古为新”的艺术境界,既体现在老辣醇厚的笔墨功力中,也流露于空灵简远的气韵营造里。正因如此,他的作品既具有传统文人的书卷气息,又焕发出属于这个时代的创新活力,堪称当代中国画领域兼具传统深度与当代价值的标杆性存在。

(文/刘巨德,清华大学首批文科资深教授)

李学明是当代山东籍的杰出画家。在丰厚底蕴的齐鲁文化滋养下,山东画坛名家辈出,而李学明以其鲜明的艺术特质成为其中备受学术界关注的代表人物。其作品建构起独特的风格体系,在中国传统绘画的审美维度中呈现出鲜明的价值取向。中国画的传统审美范式通常体现为三大核心追求:其一是“韵”的营造——对神韵、气韵、意境的追寻;其二是“趣”的彰显——通过稚趣、雅趣或造型趣味形成艺术感染力;其三为“势”的把握——对画面气势与韵律的经营。李学明的艺术成就集中体现在对“趣”的创造性诠释中。他的作品既保持着空灵疏密的传统章法,又彰显出齐鲁文化特有的拙朴气质。在创作实践中,李学明贯通人物、山水、花鸟诸科,其用笔简练遒劲,构图经营洗练,通过大块留白与疏密对比,塑造出充满生趣的人物意象。与写实绘画的客观再现不同,他擅长对生活原型进行提炼重组,以适度夸张的造型语汇传递神韵。这种意象化处理使画面既保持整体气韵的流动,又在人物神态的微观刻画中透露出独特趣味——观者既能感受磅礴画境,又可品读形象背后的生命律动。

(文/冯远,中央文史研究馆副馆长)

我关注李学明艺术创作很久了,其早在艺术探索初期便形成了独具辨识度的视觉语言体系。这种艺术面貌的形成,根源在于创作者对质朴美学特质的坚守。这种特质既源自其乡土经验与文人情怀的深层互文,更体现为直觉感知与理性表达的辩证统一。其一,其创作方法论的核心在于心象外化——将生命体验转化为笔墨语言,在情感本真性与形式独创性的共振中,构建出独特的艺术世界。其二,其作品的极简主义构图与结构张力形成强烈审美反差。这种视觉特征源自独立观察视角的建立——在文人高士题材中提炼出超验的精神意象,在乡村生活场景里解构重组世俗的审美范式。其三,李学明深谙文人画趣味生成机制,将生活诗学与古典雅趣熔铸为当代审美共情。其四,在意境营造的当代转化层面,他创造性地展现了有限画面与无限意蕴间的辩证关系,通过留白哲学与笔墨隐喻,构建出多层级的阐释空间。究其艺术成就本源,可见三重修为维度:其一为“人艺合一”的生命状态,其二是守正创新的创作态度,其三乃传统文脉的当代激活。这种渐进式自我养成过程,印证了中国书画艺术“养气”说的当代实践。相较于时人风格固化的创作困境,李学明始终保持着艺术语言的可生长性,在题材跨界与形式实验中,不断拓展笔墨语言的边界。

(文/王明明,中央文史研究馆馆员)

李学明是当代画坛的实力派画家,他笔下的人物虽着古装、非今时样貌,却浸透着浓郁的时代气息,这种笔墨精神若与齐白石、李可染等前辈的人物画并置,便可见其独特价值,既承载着传统文脉的厚重,又饱含着当代人对人物画的全新理解与中国画笔墨语言的现代诠释。尤其是那些以枯藤老树为题材的画作,看似信笔挥洒,实则功力深厚。细品其藤蔓的遒劲笔法,既能窥见齐白石画葡萄、葫芦的笔墨真传,又自成一家气象。这种守正创新的艺术实践,在李学明的作品中体现得尤为精妙,他将人文意趣自然融入山川草木,这种天人合一的创作境界恰是其艺术最动人的独到之处。

(文/范扬,中国国家画院国画专业委员会副主任)

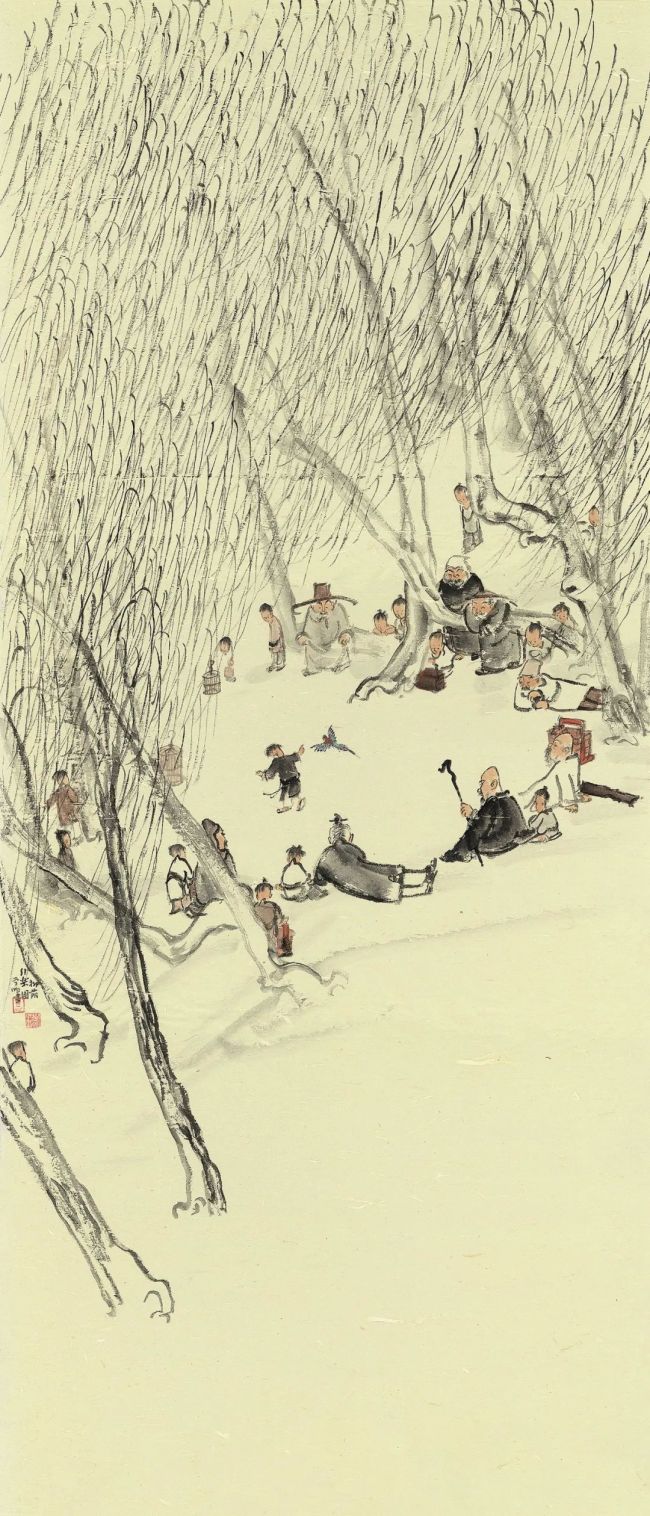

李学明《柳荫行乐》纸本设色,200cm×90cm