同样,计划性的创作模式,即“要求制作前的构思、构图,然后依照构思,构图有计划地完成架上绘画”的方式也与上面所说的造型的观念相一致,画家的精神被理性逻辑所制导。他的《港湾》《渔港》《归航》《蓝色海湾》《闽东渔-2018》《挺进太行》等作品都集中体现了上面我所说的造型与创作的观念。

虽然这些作品频频入选国展并获奖,但邱清崇一边也在创作中反思。他看到了精神自由的价值,并越来越渴望获取这种自由。在史无前例信息空前发达的时代,因受到外部(政治、社会、文化背景等)的非艺术因素的缠绕,一度使这种探寻充满着纠困。邱清崇他在问着自己:承认现状?已非所愿;抛弃故有么?已不可能。他越来越感觉,内心向往与自身现实为两个参照点,审慎地迈出了第一步。

《风和日丽》体现出这种指向。作品强化了轮廓,弱化透视,造型被平面化,远近层次叠置于构图中,色彩处理恰到好处。画面融入少数民族各种服饰,隐约叠置于一座大山之中。被几分构成意识改变了的物象真实产生出新颖的形式感,第一次增强了他作品的视觉效应。

探索的这一步,在司空见惯的山水绘画创作模式中,具有着邱清崇突破性,同时画面少数民族各种鲜明服饰种种的抽象的刻画带来了生活的亲切感,作者的固有优势也被保持了下来。

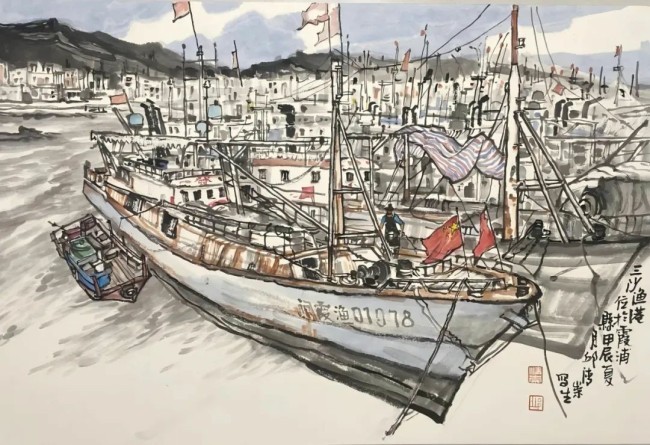

三沙渔港写生

然而,作为艺术创造的设计意识,尚未进入自由状态,因此,他在这些作品中也留下了遗憾。受一次偶然效果的启迪,促使邱清崇去做一些更加丰富带有中国民族色彩逆向试探。随后他又创作系列作品,打破他原来中国山水画意境的追求探索。我喜欢他对中国画风格追求的理想。画面的人物效果产生机遇性的朦胧美,有着随机中必然也有着出之意外,恰在意中。它背离于作者一贯遵行的创作模式中僵死的预定性,计划性,而合于某种时代精神自由。

后者之当代写意,之朦胧,之意识流转,把握在一个恰到好的分寸,让画面在几分不具体中留下一点遗憾,在似有似无之间显出几分神秘而不可知。愈诱人联想,引人品其画味。最近邱清崇把这种机遇性与朦胧美扩展到一幅幅新的中国山水画创作之中。

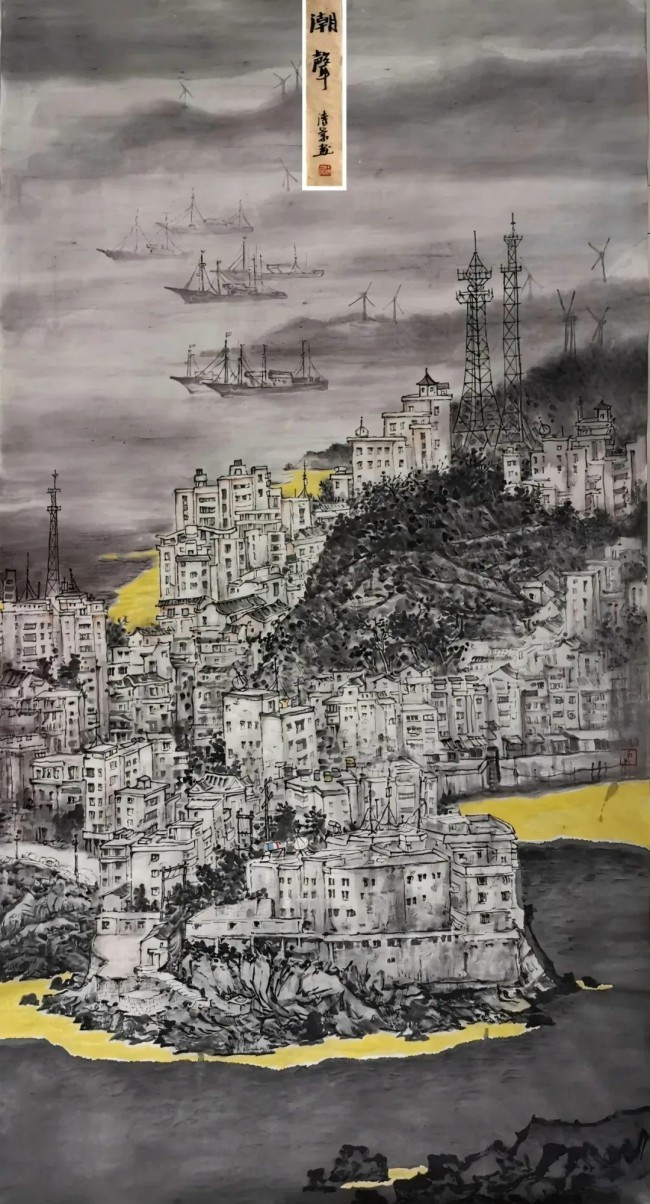

没有预前构想,没有预定的主题,也没有预设的效果,初起时他也不知道将要把眼前这张白纸变成了什么,创作的动机只是在完成一件颇耗心力的任务之后想画一张轻松的,美好的画。创作过程越来越随机应变,当第一笔落笔,如破鸿蒙,引发了一连串链式反应,其后的笔墨形式结构似乎都已前定,由他自己努力去实现它,或接近它。一张将要诞生的画一旦形成,即使尚未制作,已成为一个新的有独立生命的本体,自由其魄,其肌肤,牵引着你的一切。

潮声

与他交流中,他说总有一种力量在驱使他,人是被画牵着走。邱清崇在特定性中把握随机性,合目的而又无目的,难在随机性与特定性的流变中辨识时机,掌握分寸。邱清崇在随机性与特定性之间不断深化着,他在开辟着自由驰骋的新空间。

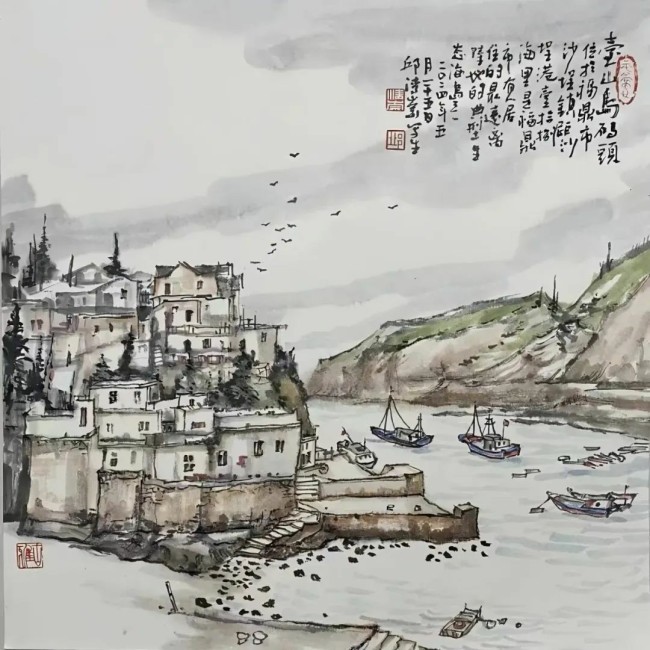

当然这种创作契机是来源于扎根生活的启示。他非常注重写生采风和素材积累,经常利用下乡或工作调研之际,拿起随身携带的速写本勾上几笔,记录当时的此情此景。邱清崇特别注重于海港渔船的主题创作,他曾无数次的深入到海岛渔村、港里港外、船上船下,从东山半岛到黄岐半岛……画下了一张张生动的海港渔船的速写,这些深入生活得来的第一手采风速写稿,为他的渔港海船系列作品的创作提供了生动的“主材”,也为他创作提供了契机。

邱清崇创作的作品目标是清晰的,但作品的最后效果是什么却不完全预知,走着瞧。因此他起稿时有时候只勾勒个大框架,便于后来随机应变。这种准备,为他创作作品带来神来。之笔。这种作法来自教训,往常,每有新作必先严格起稿,并对最后效果作预定设想以及完工却每每遗憾,叹息说:“想了十分,才画了六分!”

可谓如刘勰说:“方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。”究其原因,除了表现力的局限性,还在于创作过程中画家的创造欲遭受阻滞,正式画面的制作变成了素描的复制,导致生机锐减,“仿其上而得其中”。创作过程的始终也是创造过程的始终,是要用具体的有限的绘画语汇去追逐和表述无形的,无限的心像一个矛盾过程。

台山岛码头写生