土壤:我们能问点您教学上的问题吗?您作为学院老师,教学中遇到最大的难题是什么?

边凯:我觉得绘画教学的核心困境在于学生兴趣缺失。绘画价值体系需要学生自主构建,老师的教学若无法激发学生兴趣,便难以产生实质意义。我虽然明白这一逻辑,但很难改变学生的喜好。绘画艺术的存亡,并非取决于其自身价值,而是人们对绘画的态度;当学生不再喜爱绘画,绘画艺术将因缺乏传承者而面临消亡风险,这正是绘画教学亟待解决的关键问题。

土壤:有一种说法认为,现在的美院更像是教技术的地方,而不是培养艺术家的地方。作为学院老师,您对此怎么看?

边凯:我认可这种说法。绘画能教的是什么?就是技术。绘画从来都是心手相应的一门技术。具体你用什么样的观念来画,那是你自己的事。技术之外的启发需要建立在扎实的技术基础上。因为你看待世界的方式,最终要通过你掌握的“语言”——也就是技术表达出来。你之所以能画、想画,是因为你手头的方法能对上你想表达的东西。我们教的,就是让你学会这种“语言”,然后用自己的话去说。

土壤:但这会不会产生技术“固化”的问题?

边凯:“技术”,不仅指怎么用色、怎么勾线,它更要和你自身的生活方式、感悟方式联系在一起。这样的技术才是“活”的技术,是“好”的技术。如果只是机械地教授一个所谓正确的方法,那技术就是“假”的、“伪”的,跟你的生活毫无关系。

土壤:您是如何找到自己的艺术方法论的?

边凯:这是个渐进的过程。在以前资源有限,我们只能通过少量画册和博物馆学习。现在信息发达了,反而容易囫囵吞枣。我觉得风格应该从生命里自然生长出来,不必刻意追求脱胎换骨。关键是要与自己和解,承认并接纳所受的教育和训练,这恰恰是你的独特之处。就像人物专业的经历,是山水专业所没有的。这种和解需要时间,可能很慢,但长出来的那一点独特之处在当今AI时代才是最珍贵的。艺术成长不能量化,也不该被四年本科的框架所限制,这是一个需要耐心的自然过程。

(来源:土壤art)

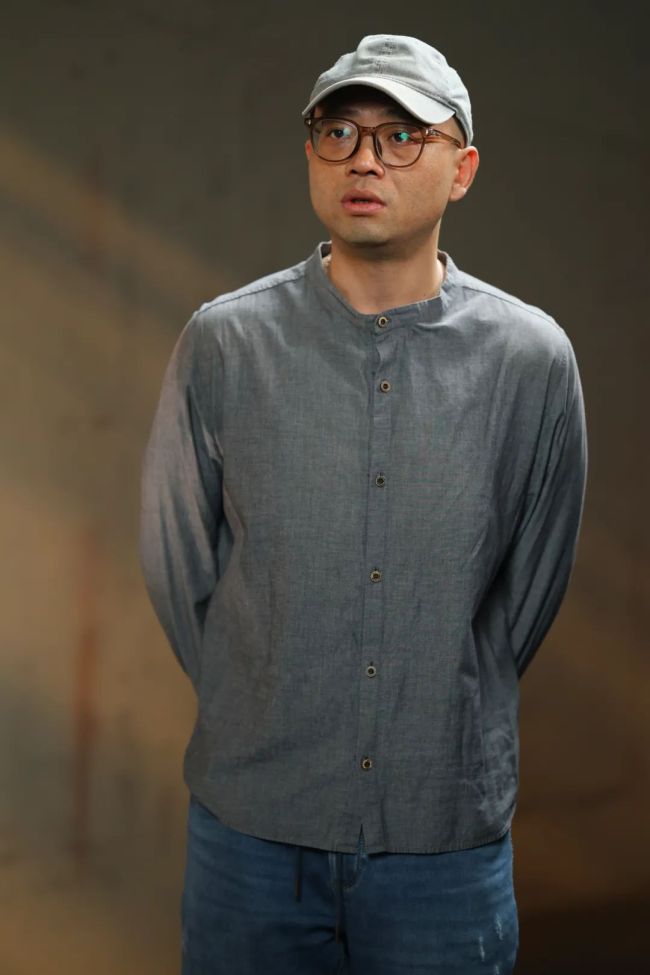

画家简介

边凯,1981年生于辽宁辽阳。中国美术家协会会员,中国工笔画协会理事。现任中央美术学院中国画与书法学院山水副教授。2017年10月参加首届武汉水墨双年展之合:融汇与变通。2018年3月参加《中华家园》美术创作项目;2018年12月参加“和风屏山——第五届杭州·中国画双年展”;2019年4月参加“第十届深圳国际水墨双年展”;2019年9月国庆70周年献礼《垣上人家》《燕京八景》共九幅作品展示于天安门主席会客厅与衣帽间;2020年9月参加“生生不息——叙事的黄河”展;2021年7月参加中国国家画院庆祝中国共产党成立100周年邀请展“山河锦绣——山水画名家作品展”;2021年10月参加“刘国松水墨艺术奖”并获得金奖;2022年1月参与北京冬奥会主题创作,作品《冰梦飞扬》展出于冬奥会主新闻发布中心。