石鼓文字形独特,书法刻写体势整肃,笔力稳健,颇具古朴雄浑之美,但现存拓本出现的残缺文字给书法学习者造成了极大的困难。吴悦石先生在《石鼓文批注》中,对146处残损文字字形进行补阙,并以『双钩廓填』形式完成复原;同时对石花造成的拓本字体点画混淆、偏旁部首丢失和严重残损文字等都进行了考证,为广大书法学习者建立了新的相对准确的书写参考临摹本。书中又有吴昌硕临写的《石鼓文》释文,这使得难以掌握的石鼓文拓本临摹书写变得更加简单明了,这无疑是送给广大书法者的一份厚礼,为书法学习者提供了阅读便利。

此外,该书还是历史和古文字研究者考释石鼓文的参考书。

《石鼓文批注》中多处详尽批注及释读汇总表的呈现,使学习石鼓文者不仅了解其字形,更知其文意。粗略统计,吴悦石先生在书中对宋拓印本240余处内容进行了批注。

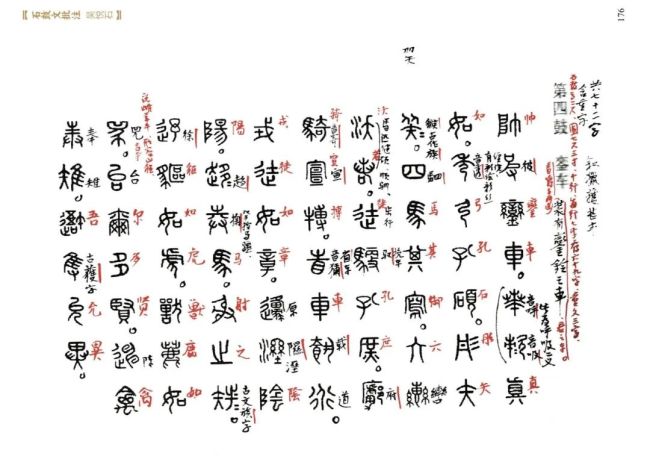

其一是以书页边注的方式,对每一鼓的内容进行详解。如在第三鼓的批注『第三鼓,田车,叙田猎盛况,秦人驾车于高地,引弓待发,野兽四散奔逃』,使该鼓内容一目了然。其二是以字间间注的方式,对拓本中文字缺失部分进行补充。见第四鼓第二行第二字『真』与第三字『弓』之间批注:『「真」下有「如」字,「弓」上有「秀」字。』并又注『「秀」音「透」,有彩绘彩丝缠绕』。其三是以字旁注疑的方式,对文中尚存的疑点提出以供参研。读第四鼓第四行四字处批注『按,此字与前介字不同为,前释为四,此字亦为四,存疑』。

《石鼓文批注》对石鼓文第一鼓到第十鼓122处释文(上册46处,下册76处)也进行了核校,并作出了修改和补充。如第四鼓第十行原释文为『公』字,核改后为『戎』字。此类考证修正难度较大,但为相关学科研究提供了宝贵案例,可供学界共研共商。尤其是该书第肆部分把第一鼓到第十鼓字数、书写、读音和字义及各鼓刻写内容都介绍得相对完整,这对石鼓文的研究具有重要意义。

石鼓文具有特殊的历史地位与文化意义,在青铜器铭文与简帛墨迹之间,石鼓文是承前启后的『活化石』,其每一笔都隐藏着汉字演化的痕迹。然其籀文之奇谲、章法之玄妙、文辞之隐晦,常令慕名而来的研习者徘徊于外。本书以三重解玉刀剖开历史尘封的璞石:首重字源考辨,将大篆笔势拆解为可循的笔顺;次探音义流变,在千年雅言与当代语系间搭建桥梁;终以艺术解诂,透过刀锋看笔锋,还原毛笔书写时的韵律节奏。如此层层递进,让读者拾级而上。尤为难得的是,吴先生在学术严谨与大众传播间找到了精妙的平衡点,对初涉者,书中有『说文解字』式的图解启蒙;于进阶者,有历代金石考据的精华荟萃;即便是专业研究者,从石花泐痕中破译出的章法玄机,亦能激荡出新的学术灵感。当青铜时代的马蹄声在注释行间重新响起,我们触摸到的不仅是冰冷的石刻,更是华夏文明生生不息的心跳。

这本批注本让石鼓文走出了博物馆的玻璃展柜。当斑驳的刻痕重焕笔墨神采,这部沉睡千年的石上《诗经》有了新的律动。昔年韩愈作《石鼓歌》时『嗟余好古生苦晚』的遗憾,在当今这个文化自觉的时代,正被这样一部兼具学术深度与传播温度的读本悄然缝合,这也正是我们期待的文化传承最美好的模样。从这种意义上讲,本书也是一本科普版的石鼓文读本。