汉字因为书写工具和书写材料的不断变化,进而在不同时代演绎出风格迥异的美。吴悦石先生通过细致而严谨,同时充满力量的笔触,在书法道路上不断深入地探索着,带领我们一次又一次领略了文字穿越千年透射出的意蕴。

《石鼓文批注》的出版,将会是石鼓文研究史上具有里程碑意义的一件事情,可喜可贺。是为序。

丁向阳

二〇二五年四月十二日

拨云去雾现月明

——《石鼓文批注》出版说明

《石鼓文》为先秦篆籀之瑰宝,华夏文明之遗珠。其字如古鼎铸文,浑穆苍茫;其势若岱岳凌云,气象万千,承载着商周文明向秦汉大一统过渡的独特密码。然千年风雨剥蚀,十面石鼓或裂或损,原文字漫漶难辨,历代摹拓补释虽不乏善本,却因古文字识读之艰深、艺术理解之局限,难免讹误相袭,致使后世学者如雾里观花,难窥全豹。

今著名书画家吴悦石先生,积六十余年书画实践之功力,融艺术直觉与学术考据于一炉,对石鼓文进行系统性批注与勾补。本书以故宫博物院藏明拓『先锋本』为底本,参校海内外三十余种重要版本,运用传统书画「双钩廓填」技艺,对每字每划进行严谨复原。先生以金石学家之精审、书画家之灵明,于斑驳石纹间寻迹溯本,使原本模糊不清的笔意筋骨跃然纸上,尤对有争议字形的考释,既重古文字学的原理,又兼顾篆籀书写气韵,终令这组『中华第一古物』重现其浑穆古雅之原貌。

本书之精髓,在于开创性地融合学术考辨与艺术再现双重维度。吴悦石先生以金石学、文字学为经,以书画笔墨造诣为纬,对四百个铭文展开逐字精研:凡遇残缺之处,必参照先秦文字谱系反复推敲;每有争议之笔,辄比勘历代拓本详加辨析。先生以其独到的『双钩廓填』补阙法,既恪守原作风骨,又以朱墨勾描使湮灭笔触纤毫毕现;辅以旁注考释,于文字源流、结体规律、刀笔转换等关节处抉隐发微,终令斑驳石鼓重现秦人『勒石纪功』时的笔墨真容。

较之前人著述,本书特色尤为显著。其一日『求真』,突破明清以来依样摹形之窠臼,立足先秦文字系统重建形义关联,修正历代误释三十余处;其二曰『明理』,通过逐笔解构刀刻与墨写的转换逻辑,揭示金文篆籀特有的空间构成法则;其三曰『致用』,特设字形演化对照表与刀笔关系示意图,为临习者架设由形入神的津梁。

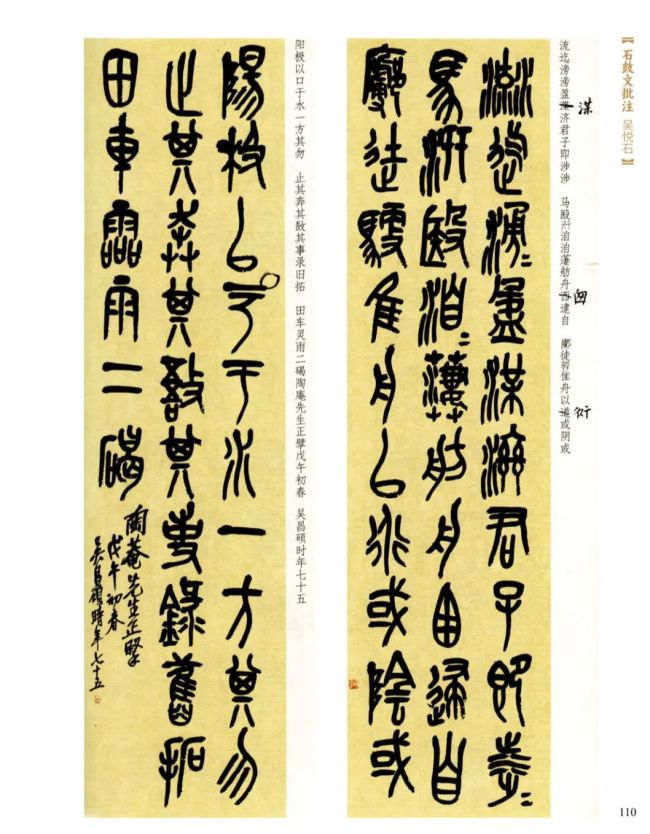

书中还收录清末巨匠吴昌硕临写的《石鼓文》墨迹珍本。吴昌硕以金石笔意入书,其临作既存古拙苍茫之质,又具写意抒情之韵,以独到深厚的功力再现石刻苍茫之气韵,与石鼓原文形成跨越千年的艺术对话。

吴悦石先生以书画家的敏锐与史学家的严谨,不仅修复了石鼓的形质,更唤醒了篆籀艺术的生命力——那些重新挺立的横竖撇捺,既是通往商周文明的时光隧道,亦是滋养当代书道的源头活水。

今展此册,但见石鼓文字如老将列阵,肃穆中蕴藏万千气象;补注朱痕若新火续灯,温润处照亮千古幽微。值得注意的是,吴悦石先生在批注中所书写的石鼓文篆书,以行草入篆,灵动洒脱,古朴率真,与其『大写意』绘画风格高度一致,不经意间笔墨相融,个性鲜明,极具特色,于吴昌硕、陶博吾外另辟蹊径,足以给书法爱好者提供『临』于『创』的良好启示。

此书的问世,于学术研究、艺术传承皆具深远意义。于学界而言,系统廓清了石鼓文字训诂迷障,为上古文字研究提供了可靠范本;于书坛而言,完整呈现石刻文字与毛笔书写的内在关联,解析篆书笔法千年沿袭之流变;于文化传承而言,则使普通读者得以直面中华文字的本源之美,在横竖转折间触摸文明根脉的强劲律动。昔人谓『金石不朽』,今以吴悦石先生之批注为舟楫,先秦先民刻石纪事的文化基因,必将穿越时空,滋养当代人的精神世界。愿这部熔铸学术深功与艺术灵光的批注本,成为叩问中华书道本原的罗盘,指引后学在斑驳石纹与淋漓墨韵间,寻得文明传承的真谛与妙趣。