对英烈形象的塑造可以说是抗战主题最富有生命质感的雕刻,许多英雄壮烈牺牲的场景通过亲历者的回忆或民众口口相传的想象性描述得以流传,而艺术创造的人物真实则体现了合理的虚构以及这种虚构中凸显的英雄主义精神。詹建俊的油画《狼牙山五壮士》并未刻画壮士如何英勇跳崖,而是把他们的坚毅无畏具象化为屹立雄壮的峰峦,“坚不可摧”的意象表达是作品对壮士的精神塑造。王盛烈的国画《八女投江》(1990)也没有呈现女战士们在最后一刻毁枪投江的细节,而是将她们相互搀扶的体态建构为稳固的金字塔,处于“塔尖”的冷云托举着八人中最小战士的身躯,女战士们向追敌射出了最后一颗子弹,对英勇顽强的战士形象的塑造让作品贲张铁血精神。

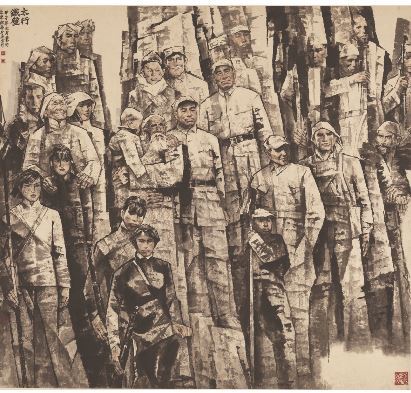

太行铁壁(中国画1984年)王迎春、杨力舟作中国美术馆藏

日本侵华战争给中国人民造成了难以抚平的民族之痛。反思历史、揭露真相在20世纪八九十年代汇集为一种新的抗战美术主题,涌现了周思聪的国画《矿工图》组画(1980—1983)、李自健的油画《1937·南京大屠杀》(1991)和陈钰铭的国画《历史的定格》(1993)等影响深远的作品。而创作于1984年的王迎春、杨力舟《太行铁壁》和胡悌麟、贾涤非《杨靖宇将军》等则汲取了现代主义艺术的养分,探索抗战主题的时代审美特征。这些作品都突破了传统意义上的场景再现,画面上的时空穿越也彰显着和平年代在回望历史中铭记国殇、永固强国之梦的民族意识。

走向复兴的宏大叙事

抗战主题美术创作的历程像一条始终涌动着时代主旋律的河流,对抗战历史不同侧面、不同角度的主题阐释,也无不是这一时代思想河流的映射。曾获第七届全国美展金奖的国画《玫瑰色的回忆》(1989),对奔赴延安的知识女性的描写充满了青涩与浪漫,这是延安版画中罕见呈现的情愫。对成长于和平年代的艺术家而言,这一题材创作带来的挑战,与其说是还原历史的困难,毋宁说是如何认识历史真实并确立正确历史观的大课题。从这个角度讲,抗战主题美术创作的代代接力,也表征着以美术创作对抗战历史的不断澄明以及从中不断获取和平发展启示的精神探求。抗战主题美术创作的持续与深入,正是以宏大叙事实现了为民族复兴不断续写恢宏巨构的历史使命。

有关抗战历史的视觉重建,总能够在真实还原中得到恢宏叙事的补偿与探求。比如,“平型关大捷”是八路军首次集中较大兵力对日军进行的一次成功的伏击战,打破了日军不可战胜的神话。当时,即便在极其简陋的创作条件下,有关“平型关大捷”的美术创作就有江丰《平型关连续画》(1938)、范云《大战平型关》(1944)和艾炎《平型关》(1944)等,木刻以“在场性”的便捷对战役进行了真实呈现。1959年,中国革命历史博物馆再度组织革命历史画创作,由任梦璋、杨为铭完成的油画《平型关大捷》,虽沿用范云木刻中的地形处理手法,并以俯视视角较完整地呈现了伏击战的激战场景,同时也因地形限制而缺乏对战斗整体气氛的表现。2009年,“国家重大历史题材美术创作工程”中孙浩的油画《平型关大捷》则取景于谷底,将八路军“子弹打光拼刺刀”与日军肉搏刺杀的壮烈场面尽收眼底,有种身临其境的视觉震撼。此作跳出对平型关特有地形的描绘,而着眼于在有限空间迅速歼敌的战斗瞬间特写,其借助当代图像经验对战士搏杀时生命状态的深度揭示,也体现了现代主题创作对视觉表现力的探索。