180×200cm2020

另一方面,阿尔伯斯的色彩与构成理论,为他汹涌的情感洪流修筑了理性的堤坝。除了画家的身份之外,他还是中央民族大学美术学院的教师。他每学期都会带领学生亲自印刷色纸,然后利用色纸进行拼贴实验,探索色彩的精密世界。仔细观察他的画面就能发现,那些看似随意的色彩并置,实则蕴含着高度的自觉与控制。他深刻理解阿尔伯斯所揭示的色彩相对性——一个灰色在某种红色旁会发冷,在另一种蓝色旁则显暖。他利用这种原理,让色彩之间产生光学的振动与对话,从而在视觉上构建出一种精确的平衡。

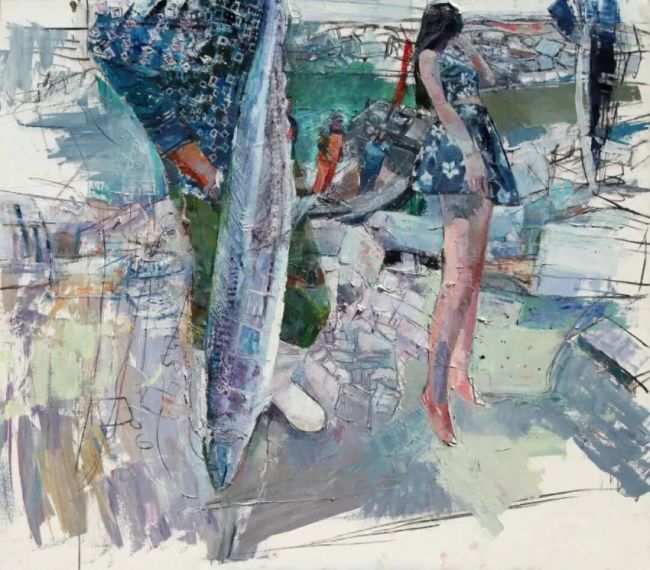

《大鱼和女孩》布面油画

160×180cm2019

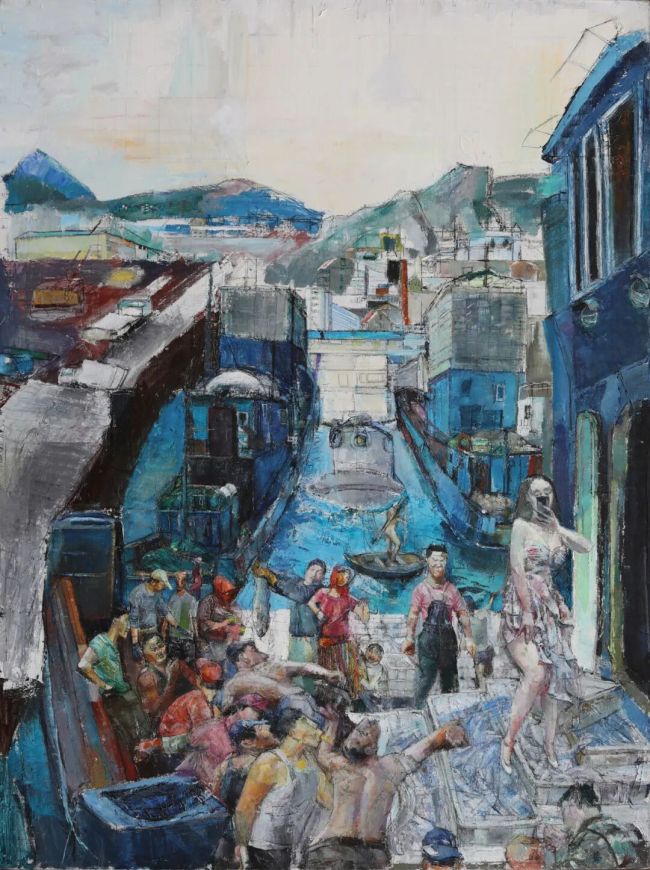

王晓欧在学院对于色彩拼贴的实验深刻地反哺并重塑了他自身的绘画语言。这些实验让他对边缘的清晰性、色块的平面关系以及正负形的咬合有了身体力行的理解。尤其特别的是,他将胶带这一工具从辅助手段提升为核心创作媒介,利用其物理特性来界定色域,从而在画布上构建出锋利、精确而又充满张力的色彩结构。这种从拼贴实验中淬炼出的“构成自觉”,在他参展第十届全国美展的作品《大海渔歌》中得到了淋漓尽致的展现。在这件作品中,我们能看到画面中描绘渔船、渔网与渔民形象的色块边缘清晰肯定,色块之间形成了类似拼贴的硬边关系,充满了阿尔伯斯式的理性秩序。他早期的艺术实践虽可见拼贴的探索痕迹,但《大海渔歌》标志其语言的彻底成熟。曾经的“未经处理”被纯化为极具掌控力的“理性构成”,完成了从实验性表达到结构性表达的成熟蜕变。

《石岛渔汛》布面油画

240×180cm2017

总而言之,王晓欧的艺术魅力,正诞生于表现主义与色彩秩序这两种力量的紧张关系中:他利用阿尔伯斯的理性工具,来承载和“编码”表现主义的情感内容。就像一个建筑师用最严谨的力学来设计一座最能引发情感共鸣的建筑。在他的画布上,每一个感性的、即兴的痕迹,都似乎被放置在一个经过深思熟虑的色彩与构成关系之中。这产生了一种“可控的爆炸”效果——情感是炽热的、弥漫的,但作品的整体却保持着一种纪念碑式的冷静与稳固。王晓欧因此成为一位卓越的“视觉辩证者”。他向我们证明,最深刻的情感表达,未必源于失控的宣泄,而可以来自一种高度自觉的、理性的构建。

(文/阳烁,中国艺术研究院副研究员,来源:方圆美术馆)

部分作品欣赏

《伊势龙虾》布面油画