作为香港美协主席、中国美术家协会香港会员分会主席,林天行以超过四十年的艺术实践,在现代中国水墨领域开辟出独树一帜的路径。他的绘画游走于传统与现代、东方与西方的边界,既承继中国绘画的精神内核,又突破技法与审美的固有框架,最终形成兼具“中国性”与“现代性”的艺术风格。从香港的都市景象到西藏的雪域神山,从荷莲的圣洁绽放至菖蒲的坚韧生长,他的每一幅作品都承载着对时代的观察、对自然的敬畏,以及对生命的深情。

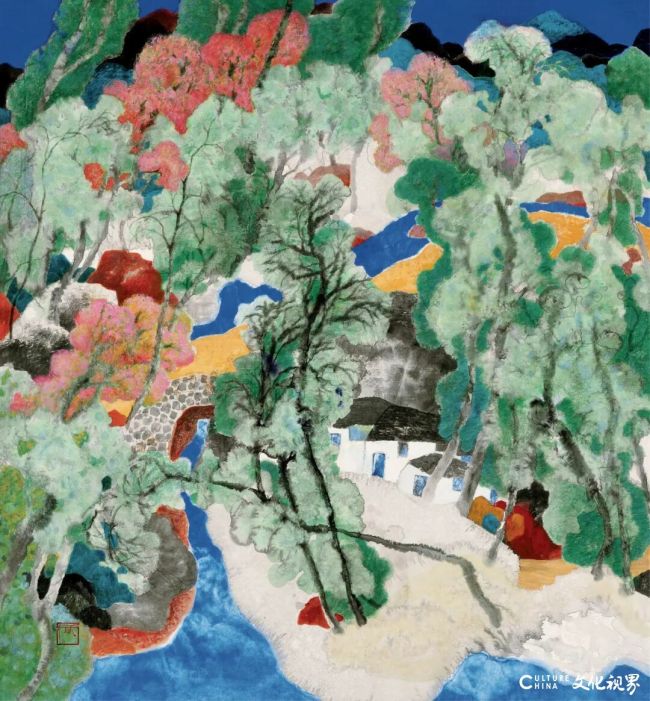

林天行《秋天的话》

97cm×89cm水墨设色纸本

1994

艺术理念:打破边界,融合古今中西

林天行的艺术理念,始于对“古今中西四维挑战”的深刻回应。自清末以来,中国画家始终面临如何平衡传统与现代、东方与西方的难题,而林天行给出的答案是“打破界限,自由融合”。林天行明确赞同徐悲鸿“中西合璧”的主张,反对将“中国画”与“西洋画”割裂对立,他曾直言:“没有必要去划清‘中国画’和‘西洋画’的界限,也没有必要抱着中国画的态度来画中国画,井水不犯河水的结果只能是永远也领会不到两水相溶的美妙。”这种开放的态度,并非对传统的否定,而是对“活的传统”的继承——他反叛的是明清以来格式化、缺乏生命力的文人画套路,却对北宋郭熙、巨然的山水精神,明代徐渭、八大的艺术人格由衷钦仰,更推崇石涛“笔墨当随时代”的理念。

邵大箴在《表达真情与爱》中指出,林天行的艺术“一直显示出独特的个性面貌:反叛传统的样式和承继传统的精神”。他少年时先后学习中西绘画,1989年赴中央美术学院进修后,既夯实了传统笔墨的功底,又未被传统束缚。在他看来,艺术的价值在于“回应时代”,而非固守陈规。面对香港这座现代都市的“满眼直线”,他意识到传统山水技法已无法表现工业文明的质感,于是主动借鉴西方艺术的块面造型、抽象表达与色彩逻辑,将其与中国水墨的“意象”精神结合。正如林天行在他的《绘画笔记》中所说:“现代艺术观念的转变是不受传统审美定义的制约,站在更高的地方去看过去和未来,不分中西、不分时空,全捏在一起,靠自我的想像和直觉的力量,创作自发原创的艺术。”

这种理念在他的创作中落地为具体的实践:他从西方点彩技法中获得灵感,将物象拆解为色彩的点与块;从抽象艺术中汲取自由,却始终保留中国画的“气韵”;即便运用浓烈的西画色彩,画面深处仍透着敦煌壁画的光影神性与水墨的呼吸感。他的融合,不是技法的简单叠加,而是“外师造化,中得心源”的现代演绎——以自然为师,以心灵为源,让中西艺术元素在情感与精神的统一下共生。

林天行《走进大湾区》

204cm×145cm水墨设色纸本

2022

技术语言:色彩、构图与笔墨的创新表达

林天行的绘画之所以极具辨识度,源于他在色彩、构图、笔墨三大技术维度的突破性探索,这些探索既服务于他的艺术理念,也让现代水墨的视觉可能性得到拓展。

(一)色彩:墨色与重彩的平等对话

传统文人画以“墨分五色”为核心,色彩多为点缀,而林天行彻底打破这一认知,让色彩与墨拥有同等的叙事地位,甚至在部分作品中,色彩成为情感表达的主角。金耀基提到,林天行的画“以彩色之美名世”,其色彩魅力“几乎使人无法抗拒”。他对色彩的运用兼具“浓烈”与“通透”的特质:画西藏时,用冰蓝与火红对比,表现雪山与阳光的碰撞,如《阿里行》中“冰火相接的色块”,既显雪域的神秘,又藏宗教的庄严;画荷花时,大量使用金色——“金色是所有颜色中唯一永远不会变色的,也代表永恒”,《金荷》《祥光》等作品中,金色荷瓣在水墨晕染下,既有圣洁的仪式感,又不失灵动;而在黑暴与疫情时期的菖蒲系列中,他转向黑白灰的沉郁色调,仅以少量留白点睛,如《幽思》中“淡墨分割的画面”,中间的空白似一扇通往光明的门,传递对生命的期许。林天行的色彩实践还包含“双积法”的创新——既积墨又积色,让墨与色在层层叠加中形成丰富的层次。邵大箴评价这种技法“既空灵又浑厚”,如《荷塘烟雨》中,“墨分五色”的传统被拓展为“彩分多阶”,水墨的浓淡与色彩的冷暖交织,似烟雨朦胧中的荷塘,既有写实的质感,又有写意的意境。他曾幽默地说自己是“好色之人”,这份对色彩的热爱,实则是对生活与时代的敏感——香港的霓虹、西藏的霞光、荷花的绚烂,都是他用色彩捕捉的时代切片。

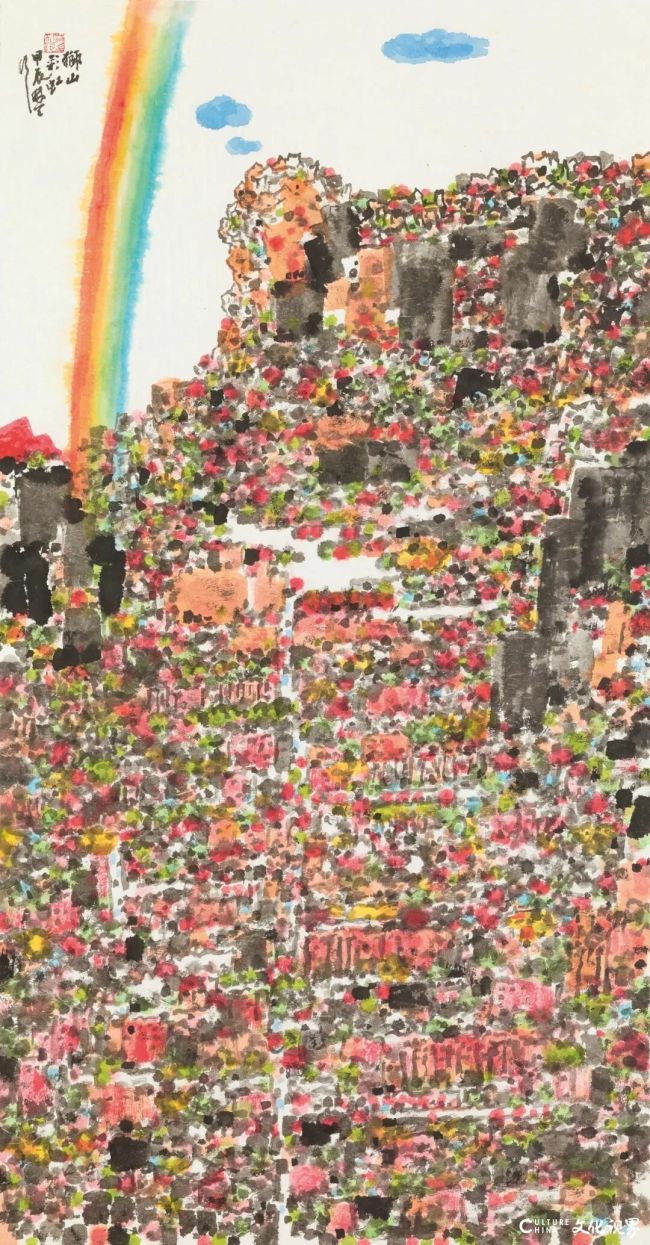

林天行《狮山彩虹》