142cm×72cm水墨设色纸本

2024

(二)构图:打破透视,重构空间逻辑

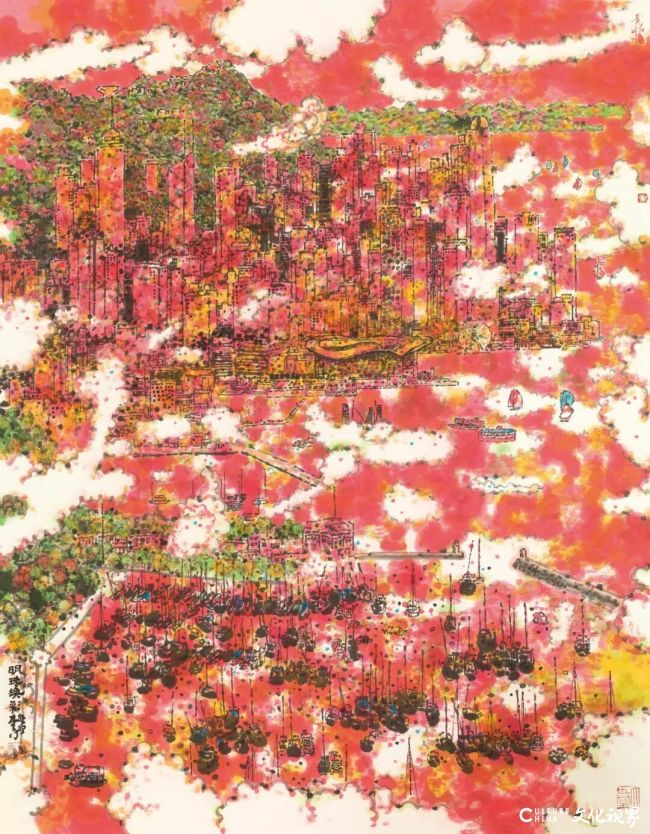

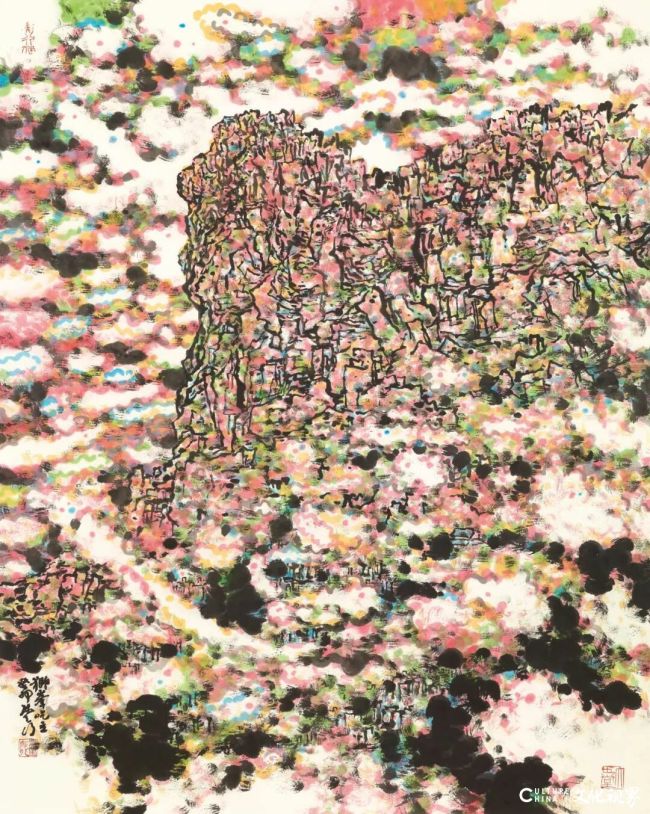

传统山水画以“三远法”构建三维空间,而林天行则转向“平面化”“饱满化”的构图,以鸟瞰视角重构世界,让画面充满现代都市的几何美感与节奏张力。在《景象香港》系列中,这种构图尤为明显:《新界晴雨》采用放射式构成,从高空俯瞰香港的山与海,泼墨的色块如云层翻滚,街灯的线条如琴弦纵横,鱼群似在空中跳跃,房屋似在倾听海浪,所有元素在平面上共生,却因色彩的层次生出空间纵深感;《码头》描绘繁忙的香港码头,“灯火辉煌,水天一色,富强烈节奏的线条穿插其间”,传统留白被填满,取而代之的是都市的拥挤与活力,恰如香港“寸土寸金”的城市特质。何佳霖在《一半天宫》中评价林天行的构图“线与线的关系,物体与物体的互相制约,和谐且富有个性”。他的画面极少留白,却不显杂乱,秘诀在于“取舍与重组”——他会解构传统山水的形态,提取自然与都市中的核心元素,再以抽象的逻辑重新排列。如《狮山云涌》中,云被披上金色,与狮子山融成一片,“稠密与稀疏相间有序”,每一朵云都是“一次回眸与驻足”,既象征香港的凝聚力,又暗含“狮子山精神”的坚韧。这种构图,既是对现代都市“纵横交错”视觉体验的回应,也是对中国传统“散点透视”的创新——不局限于单一视角,而是将不同时间、空间的景象压缩于一画,形成超现实的“意象空间”。

(三)笔墨:传统筋骨与现代自由的共生

林天行的笔墨,是对传统的“创造性转化”。他并未抛弃中国画的笔墨根基,反而在传统技法中注入现代活力。金耀基指出,天行的线条“浓淡、粗细、长短,或弯或直,或显或隐,助长了画的气韵与灵动”,这正是他对书法用笔的继承——画荷茎时,线条纵横穿插,似狂草的笔势,“像交响乐中各种乐器的和鸣”;画菖蒲时,线条刚劲如剑,似篆书的筋骨,传递“斩妖除魔”的力量;即便画香港的高楼,直线的运用中仍藏着书法的提按顿挫,避免了西画线条的僵硬。

同时,他突破传统笔墨的“程式化”,将“块面思维”融入其中。他曾说:“我喜欢把大自然中的物象都看成各不同形状的平面,用块面思维方式观察事物更加简练,更加整体,去掉一切繁缛的细节,凸现明确而有力的绘画语言。”这种思维让他的笔墨超越“线的叙事”,进入“面的表达”——《洁净的地方》以大块面的水墨与色彩表现西藏神山,笔墨的晕染与色块的叠加,似神山在光影中的变幻,既有传统山水的雄浑,又有现代抽象的张力;《流光》中,菖蒲的笔墨“寥寥几笔就看到它背后辽阔的山川与人文”,笔墨的简与意境的丰形成鲜明对比,尽显中国绘画以少胜多的精髓。

林天行《明珠焕彩》

184cm×144cm水墨设色纸本

2023

主题系列:以题材为载体,传递情感与思考

林天行的创作主题始终与他的生命体验、时代感知紧密相连,从《景象香港》到《西藏》,从《天行之荷》到《菖蒲集》,每个系列都是他艺术语言的延伸,更是他对世界、对自我的深度对话。

(一)《景象香港》:现代都市的水墨定格

1984年移居香港后,这座第二故乡的都市景观成为林天行艺术革新的起点。面对维多利亚港两岸的高楼森林,他意识到传统的山水画法已无可措手,于是开始探索表现现代都市的新语言。《景象香港》系列(1997-1999)中,他既画香港的繁华,也画新界的野趣——《黄耀的海港》《码头》等作品以浓烈色彩、几何线条表现都市的繁忙与活力,画面“更像是西方现代抽象画,几乎看不到中国水墨画的踪迹”;而《家在五彩秋风里》《开满葵花的家园》等作品,则以写意笔墨与彩色渲染,展现新界乡村的宁静,现代性中总带有挥之不去的传统情调。

林天行画香港,并非单纯的景观再现,而是对都市生活的情感投射。他眼中的香港,是现代与传统的混合:公园的长椅、月色下的屋村、风雨中的巴士、霓虹闪烁的海港,这些日常景物在他的笔下,都变成造型崎岖、浪漫、彩色斑斓绚丽,实境与虚境相互渗透的视觉美学。他试图用水墨诗化铺天盖地的机械文明,让冰冷的都市充满人文温度。这些作品“以独特的视觉方式,融合中西、游走于具象与抽象之间,将精神的真实与感觉的形象化呈现出来”,成为香港都市文化的重要视觉记忆。

林天行《狮峰屹立》

184cm×144cm水墨设色纸本

2023

(二)《西藏》系列:自然与神性的精神升华

1999年的西藏之行,是林天行艺术生涯的重要转折。他三次赴藏,甚至冒着生命危险登上5000米以上的阿里高原,“西藏是让你不要命的地方”,这份执着源于他对天地精神的向往。金耀基提到,林天行曾说“在中国画美术史上没有人画西藏山水的”,这种无可借鉴的处境,反而让他彻底挣脱传统束缚,创造出全新的山水语言。

《西藏》系列中,他以“外师造化,中得心源”为准则,直接师法自然,又经心灵重构。2007年展出的百幅《天行西藏》作品中,《阿里行》以冰火相接的色块表现雪山与阳光,看不到传统青绿山水的影迹,却藏着敦煌壁画的光影神性;他在阿里托林寺门前画就的2000厘米土林写生长卷,三小时画就,六七分写实,三四分抽象,后来还将三百年前的古格王朝纳入画面,是超越时空的取舍。这些作品的核心,是对神圣性之美的表达——《洁净的地方》《神圣的家园》等作品,以纯净的色彩、宏大的构图,将观者带入“璀璨圣洁、佛光闪耀的天国境界”,既是对西藏自然与宗教的致敬,也是对现代人心灵缺失的弥补。

(三)《天行之荷》与《菖蒲集》:生命与时代的隐喻

荷花是林天行艺术生涯中最持久的主题,这份执着源于他的童年记忆——故乡福建的莲花峰,祖母口中荷的佛性联想,让荷成为他精神的象征。2003年,他“找到了属于自己之荷”,随后发表《写给荷花》,举办《天行之荷》展览,开启香港艺坛的画荷传奇。他的荷,不是传统文人画中“避世寂静”的君子,而是人生的百态:《祥光》《净植》中,荷花以浓烈色彩绽放,象征生命的绚烂;《荷塘烟雨》中,枯荷在水墨中挺立,体现生命的坚韧;2010年香港大会堂展览中,他将画好的荷花撕成碎片重组,碎片像飘落绿水的荷瓣,艳丽的色彩预示着生命的轮回,中间再画新荷,象征生命循环中的新可能。

而菖蒲系列,则是林天行对时代困境的回应。2019年香港黑暴期间,他「心情沉重,一改以往以荷为主题的风格」,选择菖蒲——「菖蒲在中国人的传统观念中,有斩妖除魔迎吉象的深意,而且菖蒲有旺盛的生命力」;2020年疫情暴发后,他继续画菖蒲,《幽思》等作品以黑白灰为主调,「整体沉重,与去年以重彩为主的作品完全不同」,画面中间的留白「打开的是阳光那面」,传递战胜疫情的希望。他本想画100幅菖蒲,却在第100幅时停笔,「一种深沉的窒息感袭来」,最终展出99幅,这份遗憾,藏着他对香港的深情与牵挂。

林天行《欣听》