“学术立院,作品立身”是浙江画院以一贯之的创作理念——以写生方式“走入生活、贴近人民”借以表达自觉与深入思考,展现在深入生活过程中的体悟与探索。余昌梅深知:“以心目而成之”是中国画的传统,需在写生创作中时刻以传统审美要求自己的画面,并对自然景物进行提炼、概括,以目传心,心意相通,抓住景物的个性化特征,存象求意,得意忘象,从而达到笔墨之妙境。

余昌梅感言,为了使自身的艺术创作保持活力和创新,唯有深入生活,通过写生观察了解山川丘壑、树木屋宇、江湖泉涧的自然状态和客观规律,通过不断学习与积累,使自己心中自有丘壑万千。“外师造化,中得心源”是古人研究山水画的总结和心得,亦是后人学习、创作山水画的方向和思路。

写生,再写生!余昌梅坚持的意义在于,让作品永久“活”在生命里。

03传承者致高远

寻觅、探索、突破;希望、梦想、信仰……构筹艺术家的理想世界。

是深秋,钱塘江风裹挟着黄叶,撩起余昌的记忆。陆俨少这位当代中国画坛不可多得的山水画艺术大师,这位浙江画院首任院长以其深厚的功力,博学的才识,非凡的创造力,开创了当代山水画独树一帜的艺术风貌,登上了山水画艺术的又一峰巅,他开创的“陆家山水”之面貌影响至今。

余昌梅,作为浙江省陆俨少艺术研究会秘书长,就多了一份不可推卸的重任。“作为后学,为使自身与更多画家的艺术创作保持活力,唯有像陆俨少先生那样,只有不断地提升素养,深入生活观察了解山川丘壑、树木屋宇、江湖泉涧的自然状态与结构,掌握其自然的客观规律,通过不断地积累与学习,使自己心中自有丘壑万千。

艺术源于生活,又不同于生活。它是画家主观的表达与心灵的呈现。清人谓“山川之存于外者,形也;熟于心,神也”,非常形象地阐述了客观与主观、理性与感性、形象与心得之间的关系。写生不是简单的对自然物象的描绘,而是通过体悟、观察,寻找符合自己的审美图式与绘画语言。

中国山水画博大精深,在宋人手中达到巅峰,其关键因素是宋人师法自然。五代画家荆浩为深入生活,曾结庐太行山洪谷,揣摩观察太行山的岩嶂烟云、古松苍峦,终成一代山水画巨匠。宋人米芾、米有仁父子长居江南写生,开创了“米氏云山”画派。近代,陆俨少、李可染等大师都是投身自然,历经祖国山川大地,通过写生创作而开一代画风。

那么,传承者站立当代山水画坛又如何走得更远?

余昌梅心里很清楚:我们只有通过观察生活,拓展自己的视野且培养敏锐的洞察力,来陶冶自身的灵性与情操。一方面师造化“搜尽奇峰打草稿”,一方面“超以象外”“澄怀味象”,强调个人的文化底蕴与学术修养,注重从创作中提炼感受、寻找规律,在不断的学习积累中提高个人的品德、修养、学识。读万卷书,行万里路,或许有幸一日能与天地山川互融,与时代精神同拍。

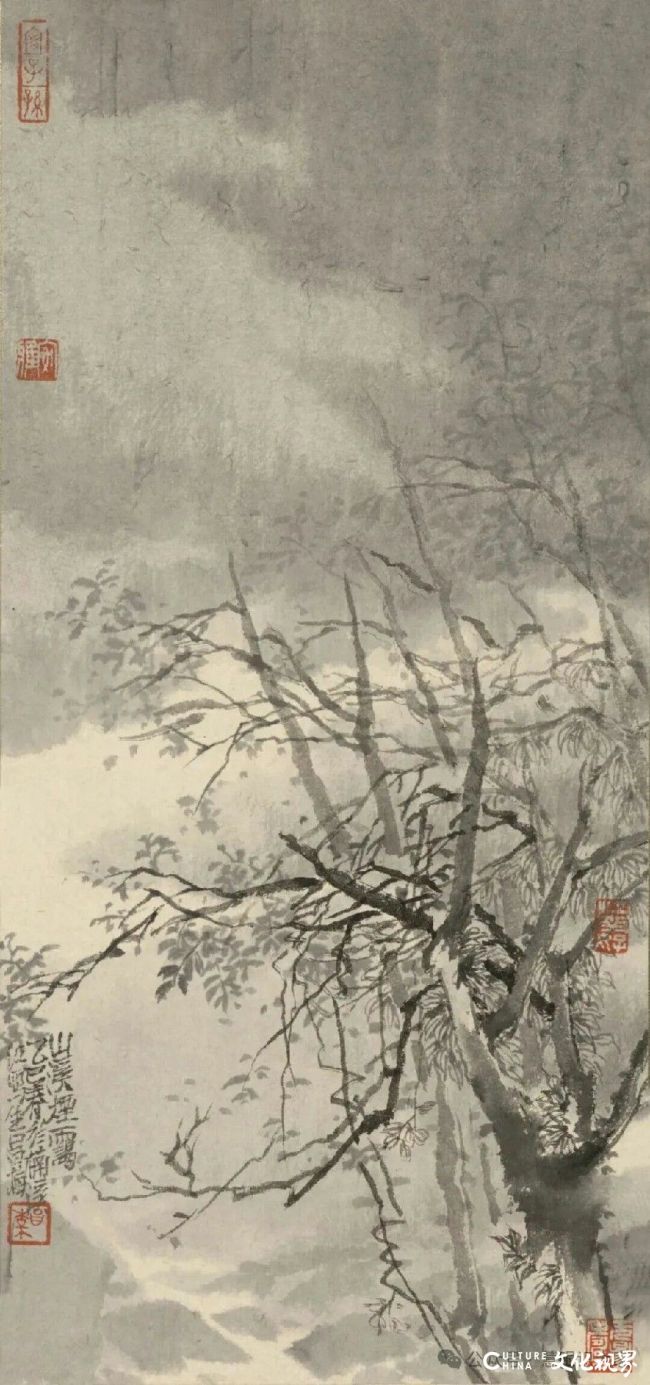

如是,远行、写生、传承,是余昌梅个展对传统山水画法的探索,就像师爷陆俨少不拘于门派,南北二宗具有涉猎。既有学习宋人燕文贵、郭熙的图式皴法,又有拟写元人王蒙、倪瓒的笔意;既有唐伯虎坚硬爽朗的树石,又有石涛灵动活泼的笔墨。

展览中,那些纯水墨的作品,浓缩了勾云、画水、留白、墨块的技法,以及那些相对细腻的双钩画法与大写意,加之画面上的云山更显气度,而画中题跋与画面融为一体,密疏急缓间,构成了余昌梅师承“陆家山水”的无限灵动。

为何,余昌梅要这么画,也许石涛的“笔墨当随时代”阐述了原因:千余年来,山水画中颓废出世思想与今时代精神宁有些子凑合否乎?此犹水火不能相容,而予恬然自安,不思其过,又复侈言笔墨,夫所谓笔墨者,充其极不过优孟衣冠,今时亦何用此古人之翻板?

多年间,诗情画意始终贯穿在余昌梅的创作中,其以“诗境”为契合点,将“景”“情”“意”生动展现,显示了作品的诗画转换能力——融会贯通、痛快分解,沉着下笔。

不可否认,这也是写生与远行在余昌梅心底留下的深深痕迹——从家乡瑞安到省城杭州,从乡村美术教师到浙江画院专职画师,二十多年来,余昌梅涉过千山万水,始终用画笔描绘心中的山水与丘壑:章法奇特险绝,用笔变幻入神,以“留白”“墨块”之法表现名山大川吞吐开合之万千气象;形式语言新颖,不受古法束缚,对树木的表现尤其出色,灵活运用散锋笔法,在画作中展现出自然的规律之美;巧妙地将水色与墨痕结合,营造出生动的画面图景,使得整幅作品充满了活力与灵动感。