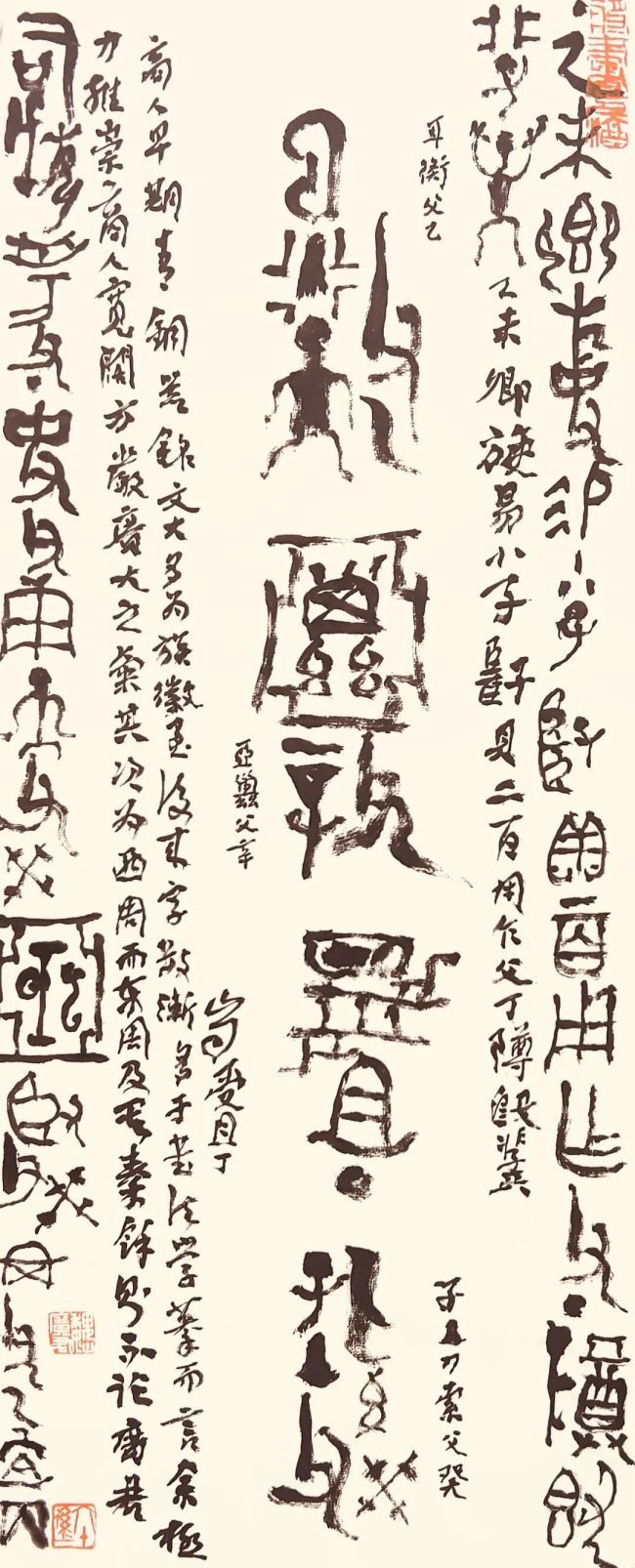

以往试析篆刻在社会转型时代以实践认知所发生的创作事件和审美的价值取向,体系性地的划分了中国印史的四大分期为:商代到战国古玺可视作印章发生的“太朴期”;秦的印制之变乃至西汉前期由玺印称谓转化可称其为“融糅期”;汉印引领下的三国两晋南北朝隋唐宋元明印章演变则应是“典则期”;以清邓石如、赵之谦为代表,吴昌硕、黄牧甫踵事增华及今的篆刻艺术可称为“化构期”的宏观梳理。

认为中国印史并不完全等同于篆刻史,今天所谓“篆刻”的历史并不是很长,连接历史与当下在技法形态与艺术观念演变时,想到了“篆刻史”乃至中国书法、写意画在一定程度上受“帖学”“碑学”审美范式的影响与发展。考虑到篆刻观念史进一步的可能性要求,试想以两个关键词“帖系篆刻”“碑意篆刻”来链接当代篆刻艺术的发展方向。

宋代以降,“刻帖”成为书法学习承传和商贾牟利工具书而盛极一时,这些或官刻或私镌的字帖不仅是人们学习的范本,一度也是社会生活中人们在重要场合交往馈赠的奢侈品。人们对于展读样式、尺寸规格,边框纹样、装帧格式的审视从内容到装潢设计,增添了许多文人的巧思,构建了独特的帖学审美范式。

至明代中期后,官私刻帖精粗陋劣共存于书肆场院。江南以吴门为中心,文征明的《停云馆帖》,项元汴的《真赏斋帖》,《墨池堂帖》《余清斋帖》《戏鸿堂帖》等尚属精良,也为一时范本。

在帖学昌盛的时代,人们学习写字或追求书法情志多依赖“刻帖”,虽然说这些“刻帖”在辗转翻模中失去了许多古贤书法的笔法乃至特质的精神,却形成那个历史时期饱满温婉情调的“书斋”的审美范式。久处书斋的文人有丰富书写经验,对笔下无论有意或无意散漫出的,包罗物形万象的墨迹之“痕”,“以形媚道”地生发出一种关乎美的形而上的自我欣赏和满足。无论是对情绪直接发泄所生成图像的惊诧,还是对笔墨经验的无意识表达。依照一种学习惯例,还会依照“图谱”去钩画,对笔下之形和心中之像予以形而下的修正。