他的养分,来自古籍,来自金石,来自院中的一草一木,也来自与妻子的艺术交流,以及一双年幼儿女带来的烟火温情。这让他“出世”的创作,有了“入世”的坚实根基。孩子们在院子里嬉戏玩耍的身影,妻子在书房里提笔挥墨的专注,都成为他艺术生活中最温暖的底色。

回响

尽管深居简出,莫恩来的思考却并未与时代脱节。对于传统文化在当代的处境与发展,他有清晰的洞察。

在他看来,传统文化的生命力正体现在与当代语境的对话中。“很多人觉得传统很远,是因为把它当成了过去的东西。但其实它应该是活的。重要的是用当代人能理解的方式,释放传统中固有的精神能量。”

他相信,传统中那份对心性的安顿、对自然的敬畏,恰恰是疗愈现代性焦虑的良药。他以自己为例说明:“我刻印章、画花鸟,用的虽然是传统形式,但表达的是现代人的情感和思考。传统不是复古,而是用古老的语言讲述当代的故事。”

他的创作实践印证了这一理念。在研究生毕业创作中,他别出心裁地以温岭小海鲜为主题,却赋予了传统题材全新的表达。“我画螃蟹、带鱼这些海产,还特意把装海鲜的塑料袋也画了进去。”他解释道,“用传统的没骨技法来表现现代生活元素,这正是传统与当代对话的一种方式。”

这种创作思路深植于他对台州地域文化的理解。“台州艺术向来有着‘硬气’的特质,这在历代台州籍艺术家身上都能看到。面朝大海的生活环境,造就了这种既扎根传统又勇于突破的精神。”

谈及引发热议的《黑神话:悟空》,他的见解独到。“这个游戏很有意思,它把山西壁画、唐宋建筑这些传统元素,用现代技术呈现得如此生动。这证明传统文化完全可以借助新的媒介实现创造性转化。”在他看来,这种创新性的转化,与他在“隈庐”中探索的艺术道路不谋而合——皆是以当代语言讲述永恒故事。

面对AI技术的冲击,他显得从容而睿智:“AI能模仿技法,却模仿不了创作过程中人的情感投射。篆刻每一刀的力量,绘画每一笔的呼吸,都是这个时代特有的烙印。”这番话道出他坚持手工创作的价值所在——在机械复制的时代,保留那份独一无二的“人的温度”。

对于传统艺术的未来,他既保持清醒,又充满信心。“越来越多的年轻人开始重新发现传统之美,选择考古、古建筑修复、文字学这些看似冷门的专业,这些选择背后,是对传统文化价值的重新发现。就像《黑神话:悟空》的成功,说明年轻人完全能够理解和欣赏传统文化的精髓。”

谈及篆刻与花鸟画的未来走向,他认为:“艺术的形式会变,但核心不会变。就像篆刻,虽然现在用电脑也可以设计,但刀与石碰撞的质感,创作过程中的冥想状态,这些本质的东西永远不会过时。”他相信,在这个图像泛滥的时代,手工创作的独特价值反而会更加凸显。“当什么都可以批量生产时,独一无二的手工创作就显得尤为珍贵。”

面对“出世”与“入世”这个古老命题,他用自己选择的生活方式作答。

“所谓的‘出世'和‘入世’,未必是物理空间的划分。”他说,“选择在一个喧哗的时代,为自己保留一片宁静的天地。在这里,我可以更专注地思考,更纯粹地创作,更本真地生活,这本身就是一种最有力量的‘入世’。”

印墨承新

走进温岭老城区一个叫隈庐的小院,曲水流觞,草木葱茏,仿佛心便沉静下来。“隈”是山或水弯曲的地方,莫恩来称之为“角落”。这是他修艺和一家栖身之所,有大隐隐于市的意味。

莫恩来很“宅”。与他对话,你会感受到他安适恬淡的心境。这,或许是一个真正的艺术家,在这个浮躁的时代,沉潜往复、从容深耕、水到渠成、频得正果的内在动因。

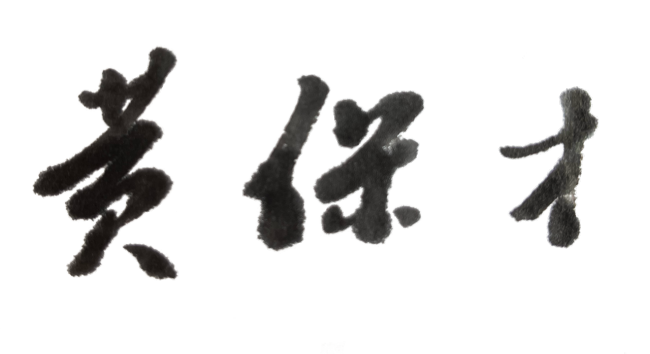

在当代传统艺术面临“传承何以继”“创新何以立”的时代叩问时,温岭籍艺术家莫恩来以书画印三位一体的艺术实践,给出了生动应答。作为西泠印社社员、中国书协与美协会员,他的成长轨迹暗合着传统艺术在当代的生存逻辑,艺术成就彰显着文化自信的鲜活力量,其风格与观点更为迷茫中的创作者点亮了前行之光。

莫恩来的成长历程,是当代艺术家“深耕传统、厚积薄发”的典范。17岁与篆刻结下不解之缘,师从金叶先生摹刻汉印、力追陈巨来圆朱文风格,两年间苦心孤诣,孜孜以求,奠定了传统技法的深厚功力。这份“少年沉潜”在快餐化的当下尤为可贵——当许多人急于求成、标榜创新时,他却在《说文解字》与汉印遗风中打磨心性,这种对基本功的执着,是当代艺术教育最需倡导的精神。考入中国美术学院后,他并未止步于单一技艺,而是系统研习宋人工笔、元人墨花、明清没骨等花鸟技法,兼修书画印,将学院派的理法梳理与民间传承的实践经验熔于一炉。2012年从两千余名竞争者中脱颖而出成为西泠印社年轻社员,这份成就绝非偶然,而是他二十余年“刀耕不辍、笔耕不怠”的必然结果。他明白,在追求艺术的道路上,唯有以“十年磨一剑”的定力扎根传统,方能在时代浪潮中站稳脚跟。

莫恩来的艺术成就,核心在于实现了书画印艺术的深度融合与当代转化。篆刻领域,他是当代工稳印风的代表人物,作品布局疏密停匀,线条挺健如松,珠圆玉润间透着清隽典雅的出尘之气,《温故而知新》《不忘初心方得始终》等印作,既严守汉印规矩,又暗含书法笔意,将金石之韵与文人情怀完美统一,获“百年西泠”三项兼能奖等重要荣誉,其印章被孔氏南宗家庙等文化圣地收藏,成为传统篆刻艺术当代价值的鲜活注脚。绘画领域,他以“以印入画”的创新实践突破藩篱,将圆朱文印风的宁静典雅渗透于没骨花鸟创作,《牡丹系列》等作品以“色中见骨”的技法,实现了没骨与小写意的融合,既保留恽南田的典雅隽爽,又融入陈淳、华新罗的灵动活脱,在全国美展等重要平台崭露头角。更可贵的是,他打破了书画印的艺术壁垒,实现“以书入印、以印入画、书画互映”的良性循环,这种全能型成就,在当代艺术分科日益精细的背景下,尤为难得,为传统艺术的整体性传承提供了成功范例。

莫恩来的艺术风格,彰显着“古意新韵”的时代审美。篆刻上,他坚守“正格”根基,摹文运刀锱铢不爽,却非墨守成规,而是在线条转折处暗藏生机,于方正印面中营造灵动气韵。绘画上,他追求“淡雅而非甜俗、古意而非旧气”的格调,弱化墨线束缚,以“撞粉”“撞水”技法实现色墨交融,既保持了宋画的沉穆浑厚,又融入当代审美对简约意境的追求。这种风格的形成,源于他对传统的深刻体悟——不满足于技法模仿,而是追溯“师古人之心”;更源于对生活的敏锐感知,将四季草木荣枯的自然之理转化为笔墨语言。在当下艺术界要么盲目复古、要么过度西化的两极分化中,莫恩来的风格如一股清流,证明传统艺术可以既有“古味”又有“今韵”,既守“根脉”又开“新境”。

莫恩来的艺术观点,直击当代传统艺术创作的核心症结,具有时代启迪性。他强调“写生并非简单描摹物象,而是捕捉自然的生机与气韵”,纠正了当下许多创作者重形式轻内涵的浮躁之风,重申了“师法造化”的传统理念在当代的有效性。他提出“没骨画的‘无骨’恰是‘骨在色中’的哲学表达”,将技法层面的探索上升到美学思辨,揭示了传统艺术“虚实相生”的核心智慧。而“探索书画印三者结合的艺术性”的创作追求,更是回应了时代对传统艺术整体性传承的呼唤——在分科细化的当代,他清醒地认识到“诗书画印”全面修养的重要性,主张以书法滋养篆刻刀法,以篆刻金石气强化绘画骨力,这种“通才”理念,为当代艺术家突破创作瓶颈提供了关键思路。尤为可贵的是,他倡导“在敬畏传统中寻找个性语言”,既反对脱离传统的空泛创新,也批判墨守成规的僵化传承,这种“守正创新”的辩证思维,不失为当代文化自信在艺术领域的具体体现。他的艺术实践启示我们,传统不是负担而是根基,创新不是颠覆而是延续,唯有以敬畏之心深耕传统,以开放之态拥抱时代,才能让古老的艺术在当代焕发生机。在文化强国建设的时代背景下,这样的艺术探索证明了传统艺术无需迎合潮流,自身便蕴含着穿越时空的审美力量;艺术家无需刻意求新,扎根传统、观照内心、体悟自然,便是最好的创新之道。

莫恩来的印墨人生,可谓是对“传承中华优秀传统文化,推动其创造性转化、创新性发展”的生动诠释,也为更多当代艺术家指明了方向:在传统与时代的交汇点上,坚守初心、沉潜精进,方能成就无愧于时代的艺术篇章。

(记者/颜静,来源:台州日报)