所谓“新传统”理论,并非对古典传统的简单重复、机械复制或被动承袭,而是立足于当代文化视野与问题意识,对二十世纪以来中国画在转型与变革过程中的重要实践成果、路径探索以及理论思考进行系统的梳理、批判与提炼。该理论旨在甄别哪些创作方法、形式语言以及美学原则在实践中被证实是有效、可持续且具有文化延续价值的,进而明确中国画在二十一世纪全球文化语境下得以存续、发展与创新的内在依据,即其鲜明的民族本体性与文化主体性。最终,这一理论建构的深层意图在于从根本上回应全球化所引发的文化同质化倾向与身份认同模糊的危机,为中国画的当代发展探寻并确立一条既深深植根于民族传统,又能够面向未来、实现创造性转化的自主发展道路。

二、理论基石:对“传统”的历史性解构与重构

汪为胜提出的“新传统”理论并非毫无依据的主观臆想或脱离现实的虚幻构想,而是立足于对中国绘画“传统”概念开展深入、系统且具历史深度的剖析与重构。他未将“传统”简单视为单一、静态或含混的尊崇符号,而是借助精细的史学梳理、语境还原以及理论构建,深刻揭示出传统内部实际存在的丰富多元性、阶段性的风格嬗变以及持续自我演进的动态机制。此理论构建不仅彰显了对文化传承脉络的充分敬重,更呈现出一种开放、包容且具批判性的当代学术视角,在回归与重塑之间架起了一座辩证且富有创造性的理论桥梁。

(一)解构单一传统观:提出“两大传统”说

汪为胜先生于艺术理论领域最具开创性与深刻洞察力的贡献之一,是首次系统且清晰地将历史悠久的中国古代绘画传统划分为两个既相互独立又存在内在联系的重要体系,即“晋唐宋传统”与“元明清传统”。他以魏晋南北朝至晚清这一漫长历史阶段为宏观背景,构建了一个完整且具有内在逻辑的中国绘画发展框架,并在此基础上进行了具有理论深度与历史洞察力的时代划分。

这一划分精准地揭示了“晋唐宋传统”注重写实、崇尚形神兼备的审美理想,与“元明清传统”逐渐转向写意、强调主观表达和精神超越的艺术追求之间的本质差异,同时深刻阐明了两大体系在历史演变过程中相互交融、彼此渗透的复杂关系。汪为胜凭借其广阔的学术视野和严谨的史学分析,突破了以往研究中机械分期或流派罗列的局限,为中国美术史的认知与阐释提供了新的理论视角和方法论支撑,对后续相关研究具有重要的启示意义和学术价值。

1.“绘”的传统:晋唐宋的写实与绘画性

汪为胜认为,从晋代至宋代,中国绘画艺术的核心特质主要体现在“绘”的精神追求与实践传统里。此阶段的绘画创作,在技法层面不仅着重以造型为根基,更注重形与神的有机融合,致力于真实且深刻地反映客观世界的内在本质。其背后的精神支撑,一方面源于儒家思想中“成教化、助人伦”的社会责任观念,强调艺术应具备道德教化与伦理构建的功能;另一方面,伴随时代的演变,绘画主题逐渐向山水自然领域拓展,体现出士人阶层“林泉高致”的隐逸理想与审美超越。

在这一传统之下,艺术家们致力于运用高度精湛、工致细腻的笔法,客观且真实地描绘物象,彰显出卓越的绘画技艺与写实能力。例如,展子虔的《游春图》凭借精微的笔触捕捉自然景物的生机与韵律,对山水、人物的布局与刻画极为考究;张萱的《捣练图》通过对女性劳动场景的细致描绘,不仅再现了唐代宫廷生活的片段,更体现出对日常题材的严肃态度;而张择端的《清明上河图》,更是以宏大的视角和缜密的构图,如实记录了北宋都城汴京的社会风貌与市井生活,其场景之丰富、细节之详实,堪称写实艺术的巅峰典范。这些作品共同反映出当时艺术家在认识客观世界、把握现实真相方面所付出的巨大努力与卓越精神。

鹦鹉(之一)69x69cm吴冠中作

这一绘画传统最终凝练为一种雍容广阔、恢宏堂皇的审美气象,既体现出高贵典雅的文化品格,又保持了法度严谨、精致工整的艺术格调,为后世留存了厚重而辉煌的艺术遗产。

2.“写”的传统:元明清的写意与笔墨心性

元代在汪为胜的研究视域中,被视为中国绘画史具有转折意义的关键节点,此时期开创并确立了以水墨写意为核心的文人画传统,为中国绘画开辟了崭新局面。这一绘画传统的本质特征可归纳为“写”,其背后蕴含着深厚的哲学思想,特别是道家所倡导的“任自然”“天人合一”理念,以及禅宗思想中的顿悟与空灵境界。在艺术追求方面,元代绘画逐渐摒弃了唐宋时期注重形似、再现客观的创作倾向,转而强调“不求形似”,主张“聊写胸中逸气”,着重突出主观情感与个人意志的表达。

赵孟頫提出的“书画同源”理论,从观念和实践层面进一步强化了“写”的表现形式。该理论从根本上削弱了绘画中“绘”的工艺性与装饰性,更加重视“写”的书写性、直接性以及心性的自然抒发。笔墨不再仅仅是造型的手段,其自身的形式趣味与审美独立性愈发显著,中国画的表现风格也由此从唐宋时期的“刻画”“刻实”,逐渐转变为元明清时期所崇尚的“萧疏”“松秀”意境。

此后,王蒙、沈周乃至“清四僧”等一批重要画家,进一步将这种注重隐逸思想、抒发性灵、讲求诗、书、画、印相结合的文人画传统推向了极致,使其成为中国艺术史上具有深远影响力的审美范式。

汪为胜犀利地指出这两大传统各有优劣:“晋唐宋绘画在塑造形象方面表现出色,但笔墨意趣有所欠缺;元明清绘画笔墨趣味丰富,但易陷入随意涂抹的境地。”这一辨析彻底破除了将“传统”等同于“文人画传统”的狭隘认知,为理解中国画的丰富性提供了历史视角,也为二十世纪的诸多创新(如重新引入写实精神)提供了坚实的历史合法性依据。

(二)重构传统演进观:将二十世纪纳入“传统”序列

在深入确立两大古代绘画传统的前提下,汪为胜创新性地提出了第三大传统的理论设想,即二十世纪以来逐步形成的“现代传统”,亦可称为“新传统”的雏形架构。他认为,当历史进入二十世纪,中国画发展进程中出现了一个前所未有的关键变量,即“外来文化元素的强势介入”。在西学东渐浪潮的强烈冲击与影响下,以康有为、陈独秀等为代表的维新变革人士,通过对中国画的激烈批判与深刻反思,从根本上引发了传统艺术变局的思想开端与理论起点。然而,中国画的历史演进并未单纯遵循这些先驱者预设的路径,而是由一批又一批具备独立文化意识的艺术家,依据各自不同的文化立场与审美诉求,开创出了多条具有生命力的现代性道路。

汪为胜通过系统的史料整理与理论剖析,详细阐述了这些多元路径的代表人物与流派。例如,高剑父、高奇峰兄弟主张折衷中西、融汇古今,进而创立“岭南画派”;赵望云与石鲁倡导一手伸向传统、一手伸向生活的艺术理念,并以写生实践为基础开创“长安画派”;李可染与张仃通过跋涉万里实地写生,“为山河立传”,致力于改造旧山水画表现体系;傅抱石、钱松喦等以创新笔墨语言、重构江南意象而开创“新金陵画派”等重要代表。他将二十世纪这些如繁星般璀璨、各有特色的艺术探索,从整体上视为一个既内在于中国画审美逻辑,又积极应对外来挑战而形成的、具有持续创新活力的新传统。

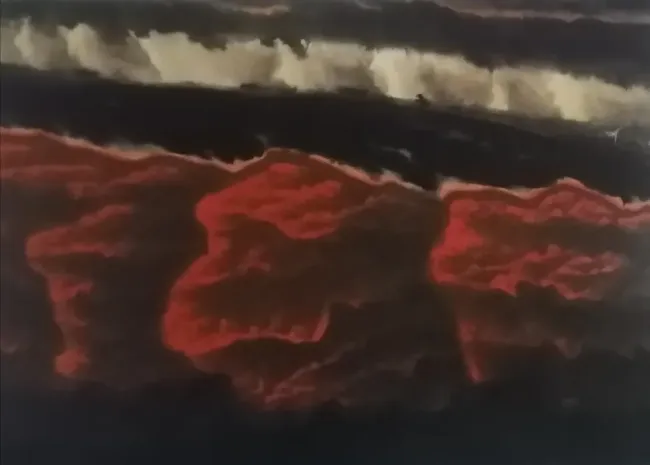

朝阳60x100cm贾又福作

这一传统并非古代艺术脉络的简单延续或重复,而是包含了文化融合、自我革新、语言创新等多重复杂维度的新的历史阶段。汪为胜通过这一理论构建,成功将二十世纪的中国画实践从以往常被视为“实验”“尝试”的次要地位,提升到了与“晋唐宋”“元明清”两大古典传统并列的“传统”高度,从而完成了其理论体系中最为关键的一步历史重构,也为当代中国画的理论认知提供了新的范式与视野。

三、“新传统”的理论内涵:一个动态的、开放的实践体系

基于上述对历史脉络的深度剖析与多维度重构,汪为胜积极倡导并系统阐释的“新传统”理念,其内在的理论意涵与深层架构得以更为清晰、丰富且完整地展现。该理念并非一个僵化封闭的样式集合或某种固定不变的创作模式,而是一个具有核心精神指引、能够包容多样化实践途径,并在持续回应时代需求的进程中不断发展的动态体系。此体系既高度尊崇文化根源的深厚底蕴与历史积淀的连续性,又积极面向当代社会的多元现实与不断变迁的艺术情境,进而呈现出极为显著的开放性、包容性以及持续自我更新的建构特性。

(一)“新传统”的核心理念:立足国粹与表现时代的统一

汪为胜针对“新传统”这一关键理念,给出了一个极具纲领性与指导性的定义:“既要立足国粹,又要表现时代气息。”此十余字表述看似简洁,实则蕴含深刻意蕴,不仅高度凝练地概括了其整个理论体系的两大核心要素,更深刻揭示了艺术创作中继承传统与创新发展之间存在的辩证张力与动态平衡。

立足国粹,体现的是“守”的层面。这表明“新传统”需深深植根于中华民族源远流长且辉煌灿烂的文化土壤,立足于中国艺术独特的精神脉络与审美传统。这既涵盖对笔墨技法、构图章法、材料运用等可见形式语言的传承,更指向内化于中国画深层的哲学观念、伦理价值与审美理想,诸如“澄怀观道”的人生态度、“迁想妙得”的构思方式、“外师造化,中得心源”的创作路径,以及“气韵生动”“意境超逸”的美学追求。汪为胜着重强调“重视传统,即中国画基本功的锤炼”,他坚决反对那种割裂文脉、缺乏根基的随意编造以及表面化的所谓创新。在他看来,唯有深刻领悟并依托丰厚的民族传统,认真汲取古典艺术的精神滋养,中国画方能焕发出持久且真实的生命力,进而绽放出既契合文化基因、又具有民族风范的绚丽之花。

表现时代,指向的是“创”的层面,这是“新传统”理念的核心所在。它要求艺术不能仅停留在对古人的模仿与形式上的重复,而应积极参与当代社会文化情境,承载深厚的人文关怀与社会思考,切实做到“将传统中国画的道德风尚转化为时代品格”。艺术家需凭借自身的独立思考、审美判断与艺术创造力,敏锐回应新时代的视觉体验与审美变迁,用画笔生动展现现代人的生活状态、情感世界与精神风貌,真切表达属于这一特定历史阶段的思想、情绪与集体记忆。其最终目标是“创作出无愧于人民、无愧于这个时代的经典之作”。正是这种强烈的现实关怀、深刻的人文精神与鲜明的当代意识,构成了“新传统”与古代传统相区别的根本标识,同时也赋予其不断突破自我、实现持续发展的内在动力与历史合理性。

(二)“新传统”的多元范式:二十世纪三大路径的总结

汪为胜在对二十世纪中国画“新传统”的系统论述中,将这一时期形成的艺术新范式归纳为三种主要类型,此三大范式共同构成了“新传统”内涵的实践主体与理论根基。

其一为“于坚守中拓展的传统型新传统”,该类型以齐白石、黄宾虹、潘天寿等人为典型代表。他们并非盲目复古或因循守旧,而是凭借高度自觉的文化意识深入传统内核,从中汲取养分,并在尊重传统的前提下开展个性化、时代性的艺术拓展。例如,齐白石的“衰年变法”成功地将民间艺术的鲜活意趣融入典雅的文人画中,赋予传统以崭新的生命力;黄宾虹则通过“五笔七墨”的理论与实践,极大地深化了中国山水画的笔墨内涵与审美深度;潘天寿以“强其骨”的构图理念,强化了画面的结构张力,开创出一种雄强且具现代感的视觉境界。他们的艺术实践充分彰显了传统本身蕴含着极为丰富的自我更新与创造活力。

多哥风情96x96cm田黎明作