山东

1954年南下写生前夕,李可染请邓散木为自己刻的两方印章

解放初期,文艺领域几乎都面临重新审视传统中精华与糟粕如何扬弃的抉择。很长一段时间,中国画传统重意象的表达方式,在教学中遭受西方视觉艺术观察与表现方式中重物理法则的质疑。高等美术教育中的国画发展曾陷入困境。

李可染先生于此关键时刻,以其社会角色赋予的责任与勇气,通过艺术实践与教育教学理念的双重推进,使中国画在社会发展的新时期中获得了清晰的路径。我们若将画面中笔墨表现力设定为0到100的标尺,他几乎占据了0到90的区间,这意味着,他将“低音”厚重沉稳与“高音”清新响亮之间的音域发挥到淋漓尽致。

经老一辈有志者们的不懈努力,高等教育中的中国画专业在临习、写生与创作中逐步实现了由书斋式师徒私相授受到对笔墨认识的课堂教学。他在传统笔墨表现中觉察到了潜藏诸多表现力存有的空间,以自己不懈地淬炼,用笔墨的塑造终让中国山水画放出光芒。

李可染《漓江》81.7×48.3cm纸本水墨1973年

他自谓“苦学派”,这一谦逊的自我定位贯穿其艺术生涯。在风格转换的过程中,他始终坚守探索精神,原本可以顺畅驾驭笔墨表达却选择朴实厚重的表现方式。一扫时风,他还对董其昌“南北宗论”持有不同见解,显示出先生意欲开山立派的意志与批判性思维。

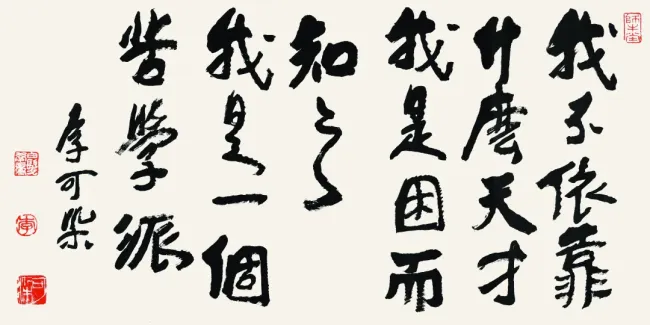

李可染《我不依靠什么天才我是困而知之我是一个苦学派》

(钤印:白发学童李可染)34×68cm书法1980年

李可染《牧牛图》69×46cm纸本水墨20世纪六十年代