本科毕业,那个时候给自己找一个安身的工作不是很难,天津美院的老师还向我发出了任教邀请,我心中万分地感激,但我还是隐隐地觉得在水墨画这个领域可以有我的作为。在美院的U字楼里,隔壁的教室就是国画系,我总是羡慕地望着国画系的同学。我觉得我可以从头儿再来,这个头儿可以从传统和当代结合的角度作为起点。感激我的导师李少文先生,他给了我一个支点,我在他那里得到的最大的收获是:“画画这件事没那么重要”,这句话让我能够保持距离地看待自己所做的事,老师的教导是我多年之后才慢慢体会出深刻含义的。

读研究生的阶段是我最困难的时候,也酝酿了之后的突破。都市生活表达难以找到经典、范式,也就不得不寻找另类出口,这对我来说是个好事。1990年创作《雨·雪》时,原本打算用工笔的方式渲染,但发现自己缺乏耐心地“三矾九染”,所以才掺入写意和没骨画法,此后两三年之间画了一些工笔和写意结合的作品。1994年我首次在中央美院画廊举办了个展,临展览之前的一天完成了《王先生》的创作。在这件作品中我似乎找到了水墨表现的方法,带着不自信的心态展出后,获得了我的导师和卢沉、姚有多等前辈先生的鼓励。

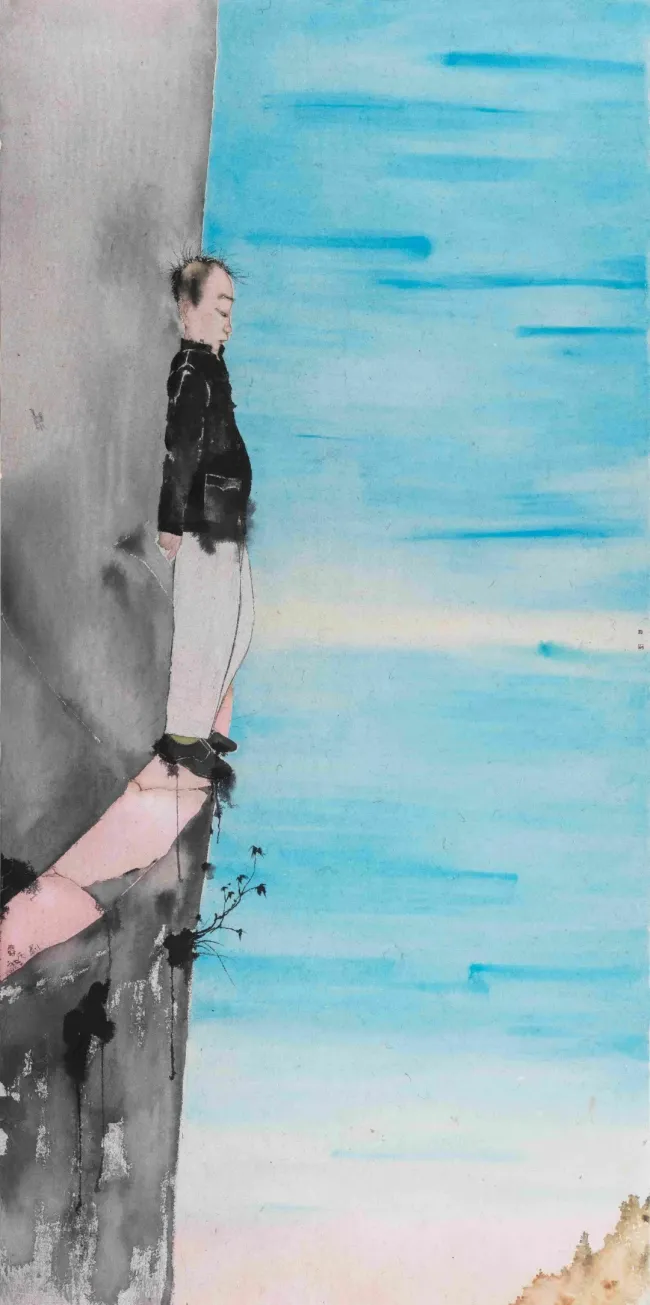

灼日300 x 150cm纸本水墨2017

1995年,我开始与红门画廊合作,当时比较在意西方人看待水墨的眼光。西方观众偏向于直觉地看画面本身,而对水墨文化传统中的一些审美要素感到陌生,这对我当时的创作产生了一定影响,似是有意弱化了笔墨传统,强化了视觉直观。2002年我参加了以“都市营造”为主题的上海国际双年展。当我的三幅水墨作品与装置、影像等当代艺术共同置于一个大空间时,我开始意识到水墨在公共空间中的观看方式需要改变了,这促使我后来创作了《临池》等系列巨幅作品。

再后来,2007年分别在中国美术馆和今日美术馆举办了两场个展,对我的创作脉络进行了梳理:从早期工笔到写意转型,从单体人物到都市群像,从纸本水墨到装置性尝试……这些所谓的关键节点其实都不仅仅是作品本身,它反映了我在不同年代不同的心理状态和思考的轨迹与方向。

入秋150 x 150cm纸本水墨2019

库艺术:2010年代以来的“白话”系列,以半自传式的手法、连环画的叙述方式记录家庭记忆,折射时代变迁中的个体命运。这其实与中国画的主流传统相去甚远,而更像是日记、手账。您为何想要开启如此个人化的表述?这是否也是出于您对水墨艺术当代转型的某种反思?

刘庆和:“白话”系列的创作,其实没太多预先的思想准备或理论支持。2013年在蜂巢当代艺术中心筹备个展“向阳花”时,我一边画那些需要控制力的大作品,一边整理手稿也在撰写展览相关文字,我发现自己一段时间里频繁回望过去,是不是年纪大了才会这样呢。那段时间脑子里全是儿时的画面:家庭没落,50间祖宅房产破破烂烂,大家族群居;特殊时期躲在家中关上大铁门再拉上窗帘;要求进步,申请加入共青团。我从小就有投入到“火热生活”的渴望,但出身背景又让我小心翼翼,这种胆怯复杂的心态埋在心里,成了此后反复出现的,时而清晰时而混沌,时而高亢时而寂寥的画面。我随着这些画面沉浮,越画越觉得困顿挣扎。断断续续的碎片场景,勾画了近百年的小家庭兴衰史,命运就像一个预设的框架,框住这些无边的画面,心被这段历史牵挂着。

以日记体的方式一帧帧的画面在旁白中再现着过往,那些我亲历的,别人诉说的,甚至我的知识结构里曾经涌现过的,叠加在一起,与我受过的教育和书本上讲述的场景冲撞,曾经的执念被质疑、捅破,我好似在水中想逃离又不肯上岸。待这批作品完成后给老爸看,他突然问我:画这些有嘛用啊!我知道他心里厌烦着过去,那些不悦的回忆是我创作的脚本,在今天享用,而于他来说是又一次伤痛。

刘庆和工作室