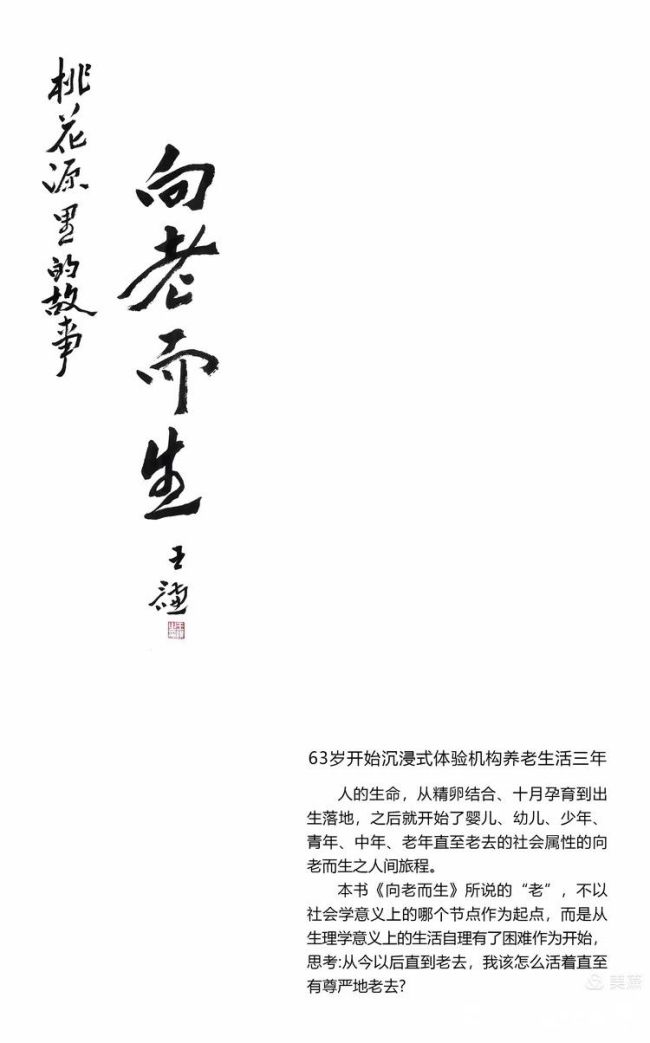

在桃花源沉浸式体验机构养老生活的三年中,我一直在思考:人的生命,从精卵结合、十月孕育到出生落地,之后就开始了婴儿、幼儿、少年、青年、中年、老年直至老去的社会属性,也就是向老而生之人间旅程。当我整理随笔集结《向老而生——桃花源里的故事》一书时,我避开了老人们忌讳的“死”字,用“老”字取而代之。我这里所说的“老”,不以社会学意义上的哪一个节点作为起点,而是从生理学意义上的生活自理有了困难作为开始:当人们的生活自理有了困难,我们该怎么活下去直到有尊严地老(死)去?

桃花源养老机构设计床位共1041张,现在入住老人有990多位。桃花源中有10%为高端收入者提供类似宾馆的套间养老、20%为中端收入者提供类似宾馆的标间1人养老、70%为低端收入者提供类似宾馆的标间2人或多人养老。从我和夫人的退休金来看,将来我俩生活自理有了困难入住桃花源高端套间养老也是能够负担得起的,但是对我的兄弟姐妹以及我的小学、初中、高中同学乃至大学同学及亲朋好友来说就望而兴叹了!怎么办?我用三年多的时间,总结了普通大众未来养老的技术路线,就是:生活自理期,在家起居;自理困难期,机构养老;有病住院期,医院治疗;身体痊愈期,康复护理;失能失智期,生活照护;生命末端期,安宁疗护;这可能就是普通大众晚年生活中医养结合“一体化”服务、全周期“一条龙”服务的最优解了吧?而桃花源正是为普通大众提供贯穿自理困难期、有病住院期、身体痊愈期、失能失智期、生命末端期的“一条龙”服务最优解方案且性价比最好的养老机构!

四

我身处桃花源990多位入住老人的氛围中,与10%高端、20%中端、70%低端收入的入住老人及300余位服务工作人员的共情中,我力求自己做到“身在闹市、心去出家,敛心聚独、返璞归真,严律苦修、悲喜自渡,出生入死、向死而生!”,我力求自己真正回归到一介平民的心境中去!我说:“我是素人,我的随笔对象也是素人。我在《向老而生——桃花源里的故事》近120篇随笔中,几乎都是以‘素人众生’为主要聚焦点;这不是我有意为之,而是我的人生‘三观’决定了我的文笔为谁服务的问题,是在自觉与不自觉中的自然选择。”“素人作为社会基层的代表,他们的生活和故事往往能够反映出社会的真实面貌和民众的真实关切。我是通过为素人撰文立传,希望能够让更多人听到他们的故事和经验,感受到他们的力量,这对推动社会的进步和发展具有积极的价值和永恒的意义。第一、关注平凡个体价值:关注桃花源里入住的老人和从事服务的员工。要尊重每一个平凡个体,因为这些素人曾经或者现在在各自岗位上都默默地付出了自己的努力,为社会做出了贡献。为素人立传,让更多人了解他们的故事,这就是对他们价值的认可,同时引发读者共情,体现平凡中的伟大。第二、反映社会真实面貌:素人的经历更能反映社会的真实情况。通过讲述素人的故事,读者可以了解到不同行业、不同阶层的生活状态,同时折射出时代的变迁或社会的肌理,从而对社会有更全面、真实的认识,文章才更具现实意义和社会价值,体现人类学或社会学的意义。

五

《向老而生——桃花源里的故事》主要分为“走进桃花源”20篇、“安享晚年的老人们”30篇、“胜似亲人的员工们”3篇、“老人员工一家亲”10篇、“丰富文化生活”12篇、“破局抱团养老”3篇、“拓展安宁疗护”16篇、“探究养老理论”5篇、“雷锋的战友说雷锋”6篇、“文韬武略辛弃疾”3篇、“我与父母”5篇等文章。这些文章,基本上都已经发表在中华网、文化视界网;今日头条、齐鲁壹点、《老年生活报》《青岛早报》《半岛都市报》也有刊登。

当前,适逢国家颁布实施《"十四五"健康老龄化规划》、积极推进"十四五"老龄事业发展。我的这些随笔,串联起我对医养结合为老服务的恒久守望——文字或许浅陋,但字里行间流淌着真实的热血;观察未必深邃,却始终凝视着时代的痛点。如果这些文字能给家有长者的读者些许启示,能为人们暮年生命增添半分尊严,能为后来者铺就一块垫脚石,能为医养结合为老服务事业发展增加一点注脚,便不负我近三年每天伏案的晨昏!

六