全球经济下行以及我国财政收入增速放缓是当下中国的博物馆、美术馆体系面临的最现实的问题。在此背景下,虽然各地3万—5万平方米及以上的大型场馆基础建设仍如火如荼,但这在很大程度上是经济多年高速发展蔓延至文化领域的涟漪,诚然亦是公众对精神文化生活要求不断提升的结果。未来五年,如果不能走出经济发展能量不足的境遇,政府以及企业对美术馆建设的支持力度可能大幅减弱,项目资金来源将面临压力。因此,博物馆、美术馆乃至艺术空间如何调整运营模式、展览内容和形式,吸引更多观众,增收减支,建构一套可自我循环、可演进的“方法论”,以度过暂时的困境,迎接经济的回暖,成为最大的挑战。故而,本文试图探讨如何将艺术与生活方式场景相融合,增加观众感受的丰富度,建构共情场域,增强系统性消费,以品牌的号召力吸纳多方支持的可能性,进而提升社会影响力,促进城市文化生态的多元共生,为博物馆、美术馆的可持续发展提供合理支撑。

一、共情场域的构建

共情场域(empathetic field)指通过叙事方式、空间设计及互动体验的建构,激发观众的情感共鸣与文化认同感。其核心在于将展览从“单向输出”转变为“双向对话”乃至“多维互动”。这一思考并非新话题,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄在20世纪提出的“文化资本理论”为分析博物馆、美术馆转型提供了重要视角。在布尔迪厄看来,文化资本以三种形态存在:具体化状态(如个人的文化修养)、客观化状态(如艺术品、书籍等文化产品)和制度化状态(如学历、资格认证等)。传统的博物馆、美术馆主要关注客观化文化资本的积累与展示,而当代发展趋势则强调三种形态的相互转化与增值。通过建构共情场域,将艺术与生活方式场景相融合,实际上在创造一种新型的“体验式文化资本”,使观众在参与过程中于不知不觉间达成新的感悟与认知,从而达到审美能力和文化素养的提升。在此,笔者对多年策展实践中的思考、探索和经验进行了梳理。

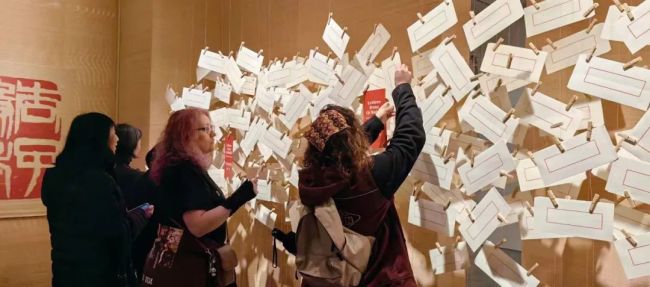

美国旧金山亚洲艺术博物馆“不肯作神仙——北京画院藏齐白石精品展”中的“白石来信”装置

首先,将展览情境化。2024年,北京画院在美国旧金山亚洲艺术博物馆推出的“不肯作神仙——北京画院藏齐白石精品展”中,除了齐白石的作品,由空间艺术家冯羽主持设计的互动装置“白石来信”产生了多方面的共鸣和成果。其中,信笺的设计与老北京胡同中纸糊窗的窗棂结构及几何美感相呼应,让海外观众体验到齐白石晚年在北京胡同里居住时的文化场域。每封信里包含齐白石的小画、诗笺、印章及中英文祝福语,观众抽取信封后,能从中感受到东方水墨艺术的灵动与意蕴。展览还设置了“时光邮筒”,鼓励观众写回信与“白石老人”分享感受。观众参与“白石来信”和“时光邮筒”的互动,使个体审美体验升维为集体文化记忆的生产,促进了中美文化交流。当美国观众将“白石来信”嵌入本土社交网络,也在一定程度上推动了中华文化“走出去”,构筑着中华文化与世界文化交流的桥梁。此展览虽然并非大型展览,但在春节期间参观者仍排起了长队,将共情穿越了国界。

其次,将空间复合化。具体到场馆空间设计上,不再仅是“白盒子”式的展示艺术作品的空间,而是融入多种功能的复合环境,这也就是所谓“共情场域”的建构。在美术馆的展厅及延伸空间中创造社交场景、生活场景、游戏场景、教育场景、表演场景等。所谓“社交场景”,就是吸引不同群体的参与,促进交流。馆方甚至可以通过社交媒体和线上平台,创建现实以及虚拟艺术场景,让更多的人参与到艺术讨论和分享中。所谓“生活场景”,就是美术馆可以展示艺术如何融入日常生活,通过设置模拟的生活场景,如客厅、餐厅、书房、卧室等,展示艺术作品在实际生活中的应用。衍生品商店和咖啡馆可以设计成特定的场景,如草地、树林、山谷等,并在其间设置艺术作品,使访客在购物和休息时也能感受到艺术的氛围。美术馆还可以设计区别于学校的、更加自主型的互动式教育场景,如儿童艺术工坊、艺术创作实验室等,鼓励观众参与艺术学习和创作,进而扩展到各类教育场景的设置,提供多样化的学习体验,满足不同年龄和背景的观众的需求。馆方还可以设置综合性的功能空间用于现场表演,如戏剧、舞蹈、音乐等,与视觉艺术形成互补。