我不是以学术视角研究城市,而是透过个人的生命体验来理解、记忆它们。我的研究必然有其独特性,因为它源于自我生命节奏与城市脉动的交汇。城市的变化无可抵抗,但在城市变化的过程中,我们应该留意哪些是风景,哪些是社会记忆。

我的生命景观在不同时间里的三个段落间展开,这些阶段的经历构成了我对城市独特的理解和感知。回归与出逃,个体如何在城市的演变中寻求归宿与自我认同,是我一生中持续面对的课题。直到快50岁时,本底才真正把我完全征服。过去要不断向文明、向现代化前进,抵达更复杂、更丰富的地方。到了50岁之后,我觉得自己没那么强大了,也突然想起了老家的温暖。好像灵魂只是离开了壳一段时间,最终总会听到容器的召唤。

——苏丹

采访者:邵兵(公众号“建筑档案”主编,以下简称“邵”)

受访者:苏丹(以下简称“苏”)

一个人文创作者眼中的

人性与社会参与

人的复杂在于其具有两面性,既需要独处,又需要社会参与。

邵:谈谈我对你的印象吧!我内心对你的界定,是一个具有文人素养的创作者。

苏:多数的设计、艺术都会偏向于技术化、专业化思考,它们很难被转译成大众话语。所谓的大众话语并不是市井里的白话,而是一个能让身处其他知识领域的人听懂的话语体系。现在做城市设计的、做建筑设计的,谈吐间全是专业的术语。清华其他专业的老师给我的评价是:在清华,我讲的艺术是他们唯一能听懂的。因为我是从普通人的角度去讲解专业知识,比如对艺术的定性可能有几百种,我讲完以后,至少能从当代艺术的角度重新定义新艺术,超越形式的那些也能定性出来。

邵:目前我们的城市与工业时代的状态完全不同,我们要在这种语境下探讨社会价值——社会不过就是个体与集体。

苏:理解社会要从原点开始——家庭是最基本的社会关系。人是社会性动物,并且需要依赖持续的对话关系来维系社会关系。

▲1974年,全家在卧虎山的合影

邵:有对话关系、对话体系产生,才有社会性。

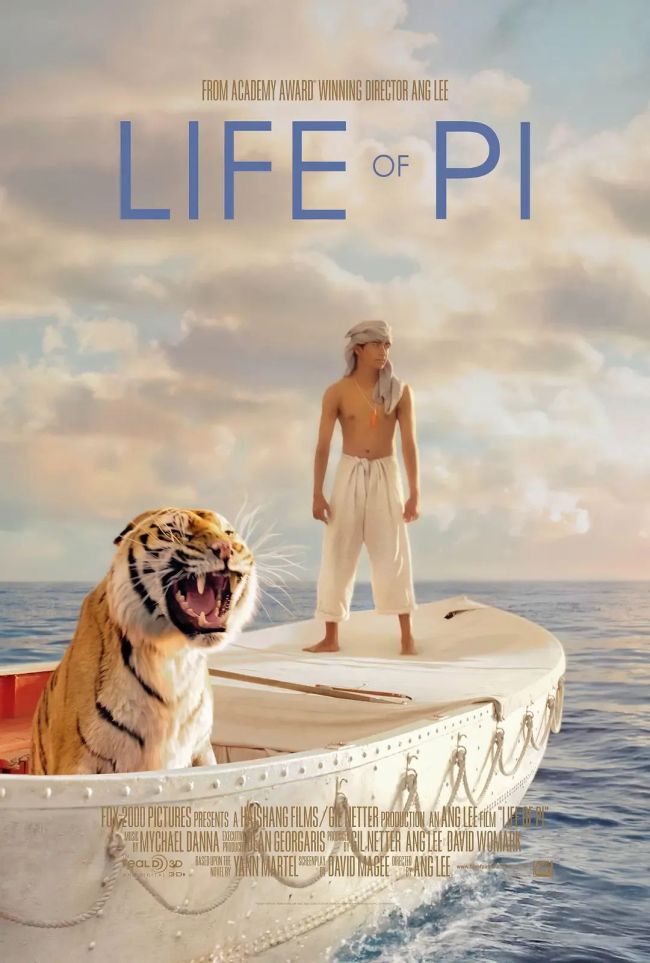

苏:一个人在孤岛、荒漠上的时候,会不停地跟自己对话,因为这样才能形成社会关系。即使这种社会关系是假的,甚至对话对象是虚拟的,但唯有这样才能维持生存。对话对象是人自身精神和内在逻辑的投射。在李安导演的《少年派的奇幻漂流》中,老虎是主角假想的社会关系,喂养老虎的同时会有危险。这反映了人在自然中的一种处境——没有危险、责任就活不下去。有时候过于舒适的生活只是一厢情愿,我们不必抱怨社会关系的复杂性、矛盾性对个体的挤压、挣扎、撕扯,这些都是人在社会环境中必然面对的。

▲《少年派的奇幻漂流》海报

从这个角度来透析我们生存的社会环境,会发现近几十年来我们的社会关系发生了很大的转变。比如以前的筒子楼里有一种由家庭组成的非常稳定的社会关系。人们能够很直接地在通道里相遇,通道是必经、共容的公共空间,厨房、晾晒区、杂物间都是如此。公用的水龙头到了冬天要除冰、包起来,甚至需要烤一下才能出水。家庭主妇们每天都围在那里,水源变成了她们共同的话题,过程中不免有闲言碎语,这样便慢慢形成了“熟人社会”。但“熟人社会”也带来了另一个问题——对人隐私的破坏。人有时需要独处,然而不可避免的是,筒子楼里每一家的吵架内容大家都知道。人这种动物的复杂性在于其具有两面性,既需要独处,又需要社会参与。