印谱,是汇录古今玺印、篆刻作品的专书。它既是历来篆刻艺术成果的汇辑,也是攻习这门艺术不可须臾短缺的临习范本,故素为印人和篆刻爱好者所宝爱,甚至古来不乏有终生以集谱为乐趣的文士学人。

然而,印谱的地位在往昔却有过颇为寒酸的一段历史。在《四库全书》里,一无收录印谱的类目,在《四库存目》中也仅仅收入明末《印薮》等五部印谱。这显然是不公平的。其实,印谱有着悠久而光辉的历史。

一、印谱的起始与发展

印谱的起始,历来以《宣和印谱》为权舆。其书早佚,明来行学称,此谱“所载官印千二百有奇,私印四千三百有奇”。清初徐真木称:“《宣和印谱》,宋徽宗作,其书长八寸,黄朱为格,泥以麝粉,澄心堂纸,首以秦九字玺,后玉钩‘万岁'二字,乃反文……余官印五百有奇。”两说多抵牾,唯能录以存考。然而,认为《宣和印谱》是我国印谱中的最早的一部,似乎是千秋定论。若《辞海》释印谱条称:始于宋徽宗《宣和印谱》,后有晁克一《集古印格》;早在明代,沈明臣亦断论:“古无印谱,有印谱自宋宣和始。”其实不然。历史上确有早出于《宣和印谱》的印谱,这就是晁克一所汇辑的《集古印格》(亦名《印格》《图书谱》),不过辑者应是杨克一。“杨”冠“晁”戴的讹误,出自南宋的晁公武,他在所撰的《郡斋读书志》中称:“《印格》一卷。皇朝晁克一撰,张文潜(耒)甥也,文潜尝为之叙。略曰:克一既好古印章,其父补之爱之尤笃,悉录古今印玺之法,谓之《图书谱》。”案,克一应姓杨,名道孚、吉老,善画竹,得文同法,父杨补之历官鄂州支使。黄庭坚《山谷集》有题他画作的文字:“观此……知其人有韵,问其主名,知其为克一道孚,吾友张文潜之甥也。”同时的大文士晁补之更有《赠文潜甥杨克一学文与可画竹求诗》的古诗一首,载《济北晁先生鸡肋集》,由诗题即可表明,晁补之否定了自己有这样一个儿子,而佐证了张耒之甥姓杨名克一。而相去未远的晁公武熟晓有晁补之而生疏于杨补之,由张耒印谱序“其父补之”句,主观臆断推去,误定“其父补之”当是晁补之,遂以“晁”易“杨”,铸成了一个历史莫须有的人物“晁克一”汇辑了一部《图书谱》。这宗错案,若起古人而询之,当会使晁补之大不安而令杨克一大不平的。又考,张耒殁于政和四年(一一一四),距宣和(一一一九—一一二五)早出多年,虽《印格》成书年份不可详考,但以生前作序的常识推论,也可佐证由张耒撰序的杨克一《印格》,问世必先于《宣和印谱》,这是决无疑问的。想来,古人未必尽然不知杨克—《印格》的早出于《宣和印谱》,在印谱史上造成“始自《宣和印谱》”的讹谈,与君君臣臣的封建伦理观念不无关系,因同是出现于北宋的印谱,《宣和印谱》是“敕撰”,杨克一《印格》为私辑,在次序上必然会出现这种“合法”的颠倒。问题在于后来者,“熟视无睹”,不加深究,以讹传讹,使这个不是事实的事实,成了衍传至今的事实。

此外,以笔者所占据的史料考核,宋宣和间并不存在《宣和印谱》这样一部书,它纯粹是后来者的臆托。对这一较为复杂的积案,当于日后专文论说。

由杨克一首创汇印成谱,继之又有“上之所好”,“敕撰”《宣和印谱》,开始了汇辑印谱的风气。在宋、元到明初的近三个世纪里,先后有十六部印谱问世。数字虽不大,却是一个启闸前泛出的潮头。

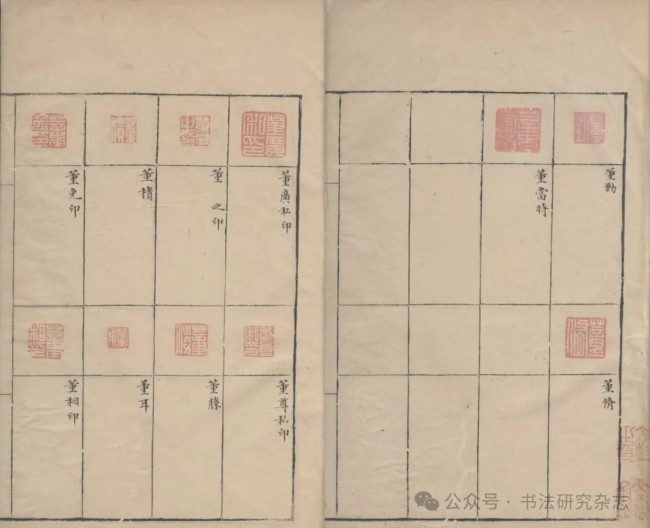

明 顾从德辑《集古印谱》

印谱的汇辑成风,而风靡天下,当以明代隆庆壬申年(一五七二),上海顾从德辑《集古印谱》为标志。案顾氏此谱今天下仅存一部六册完整本,为永嘉谢氏秘藏。谢氏本首册存辛未年(一五七一)黄姬水短序一则。吾曾有幸寓目另一部残四册本,而首卷居然在黄姬水序前冠有沈明臣壬申年(一五七二)长序一则。可知谢藏本短缺沈序,故成书年份,定为壬申年(一五七二)为妥。当时顾氏以家藏秦汉印,及商借亲戚友好的部分印,约计一千八百方,钤印成书二十部。顾氏《集古印谱》无论是在印谱史上,或在篆刻史上都有其卓著的地位和贡献。明甘旸称:“隆庆间,武陵顾氏集古印成谱。行之于世,印章之荒,自此破矣。”决非溢美之辞。《集古印谱》问世,受到了意想不到的欢迎,三年后,顾氏又以《集古印谱》为基础,删去少许而增添良多,集印计三千有奇。于万历乙亥年(一五七五),翻刻枣梨版的《印薮》,以满足社会的需要。令人惊愕的是,彼时人们对印谱的爱好实在是盛况空前。时人称:“及顾氏谱流通遐迩,尔时,家至户到手一编。”复称:“云间顾氏,累世博雅,搜购古印,不遗余力,印传宇内,名顾氏《印薮》,家摹人范,以汉为师。”社会的需求,反之推动了印谱的繁荣,在顾氏《集古印谱》问世至明末的七十四年间,据笔者考察,出现的印谱有八十余种。如若下限到民国间,则较可观的印谱,大致有一千四百种。这无疑是一片葳蕤葱笼的书林,可见《四库全书》对印谱的怠慢冷落,却奈何不了这门学科的勃兴!

二、历来印谱的版本

印谱的成书,其版本大致有木刻翻摹、原印钤盖、摹刻、制版印刷四种。

(一)翻摹木刻的印谱

我国早期的印谱,多采用枣梨木翻刻,如上述的宋、元至明初的印谱多是。顾氏《印薮》,亦属此类。这类印谱,将古印依样画瓢地摹勒到枣梨木书版上,由于摹勒、刻版的失真难免,加以刻工的不熟谙篆刻艺术,所成印谱,均去神存形,乃至于其形也大失到鱼鲁难辨,每每使篆刻行家懊丧惋惜。诸如,对于翻摹的《印薮》,甘旸即发表了意见:“秦汉以来印章已不无剥蚀,而奈何仅以木梓也。况摹拟之士,翻讹叠出,古法岂不澌灭无遗哉?”张所敬亦谓:“吾邑顾鸿胪汝修氏所刻《印薮》,诚宇内一奇编也。第古者印章以玉以铜,故其文遒劲中浑融寓焉;古朴中流丽寓焉。遐者邈乎不可及矣。而汝修氏仅仅翻刻于梨枣,则气象萎索,浑朴流丽之意,无复存者,譬如优孟学孙叔敖抵掌谈笑,非不俨然,乃神气都尽,去古远矣。”是的,要在木质上圆满地再现古印的神气是困难的,而彼时尚未进入以花乳石(一称“花药石”)一类的石章来摹印刻印的时代,印泥的制作也未趋完善,这是不能苛求于古人的。这类印谱的辑者是功不可没的,而其中的印作则是不堪恭维的。换言之,这类翻摹木刻的旧谱,在印谱史上自有其地位,在印章考证上也不无作用,而就篆刻艺术的借鉴而论,实在缺乏价值,倘作为摹习的范本,则更是误人不浅。

(二)原印钤盖的印谱

这是以周秦两汉古印或篆刻家原作钤盖的印谱。而集古玺印的印谱较之篆刻家的印谱出现,要早近二十年。顾从德是历史上最早专注于汇辑古印并原拓成谱的功臣。明姜绍书在《韵石斋笔谈》里就透露过他热切搜集古印的消息。张氏称:“上海顾氏所藏汉铜玉印最多,有印谱行世,而实始于河庄之孙。嘉靖间,外大父石云孙君,好古博雅,藏秦汉时玉印三十余方,铜印七十余方……后为上海顾氏购得。”顾氏《集古印谱》的可贵,在于首先突破前人摹印刻板的陈式,以周秦两汉古印,用调制日见精良的朱砂印泥,钤盖于善楮。这类印谱真实地映现了古代玺印的本来面目,如实地保存了古印的艺术内涵,成为明、清两代印人借鉴古代篆刻优良传统的第一范本。借鉴摹习这类印谱,如“亲见古人典型,神迹所寄,心画所传,无殊耳提面命”。这是十分中肯的心得。在明代,原印钤盖印谱尚不多得,主要的有四部,顾氏《集古印谱》外,尚有成书于万历丁亥年(一五八七)杨元祥所辑《集古印谱》(世称《杨氏集古印谱》);万历丁卯年(一五九七)范大澈所辑《集古印谱》(世称《范氏集古印谱》);万历乙酉年(一六一五)郭宗昌所辑《松谈阁印史》。这四部印谱,共存古玺印约六千二百方,这众多而古意盎然、精采奕奕的玺印,无论其形式、风格、气质,均呈现出斗艳争妍的百态千姿,有着惹人动情的艺术魅力,成为何震、苏宣、汪关、朱简等明代印人追秦摹汉,自成家数的,最丰盛的也是唯一的艺术营养宝库。

明 姜绍书《韵石斋笔谈》序

(三)摹刻印谱

它区别于枣梨木的翻刻,印材多用利于奏刀,饶有笔墨刀石情趣的石章;摹刻者,也多是颇有名声和艺术水准的印人。这类摹刻印谱,水平与翻摹印谱确有上下床之别。诸如批评翻摹本《印薮》的甘旸,他的议论就阐述在他以铜、石章摹古印成谱的《集古印正》里,不无自诩的意思在内。又如贬论翻摹印谱“神气都尽,去古远矣”的张所敬,也正是以奖褒苏宣、杨汉卿所摹刻的《泰汉印统》为旨归的。摹刻印谱,在明末为前无古人、后无来者的顶峰时期,一时所作不下三十部,就摹刻印谱本身论,它下真迹一等,不可轻视,当刮目相看,而从更广义的角度看,它造就了一批卓有大成的印人,给人以启迪,难怪乎以后的印人,无不以摹刻大量的古玺印作为得道立身之根本,作为自创新面之源头。

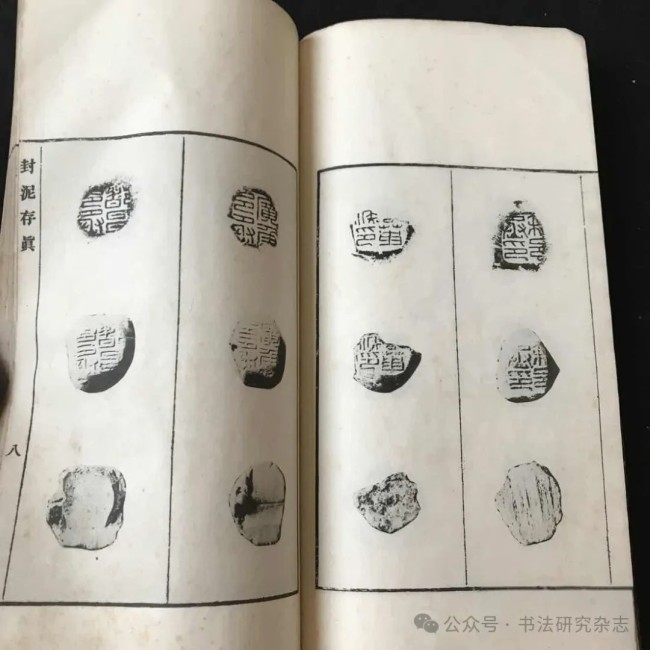

(四)制版印刷的印谱

这类印谱出现于照相术的昌明之后,是近几十年间的新品种。早期制版印刷的印谱,往往以原钤印谱的面目销售于书市。因为,这类印谱,是逐一将原印照相,较精确地复制成铜版、锌版,印刷也采用手工的以印印泥,钤盖于连史纸上。如吴隐创建于光绪末期的上海西泠印社,早期发行的《赵㧑叔印谱》《求是斋印谱》等均属此类,的可乱真,唯边款多易露出破绽。稍后,则有玻璃版(俗称珂罗版)、石印、胶印等方法。玻璃版印刷,可与原印毫黍不差,足资借鉴,如马衡所辑《封泥存真》,即用此法。胶印便于大批量印刷,唯印章的字口稍有外溢,以致白文印线条较原印微瘦,而朱文印线条较原印微粗,临摹时反此意而运之,则所作会恰到好处。

马衡辑《封泥存真》