三、历来印谱的品类

考历来印谱的品类,约可分列如下九种:(一)集古印谱,(二)摹古印谱,(三)摹印人印谱,(四)自刻印谱,(五)汇辑印材的印谱,(六)以时代断期的印谱,(七)文赋印谱,(八)汇各家印人印为谱,(九)汇数家藏古印为谱。值得说明“古”字在篆刻领域里有着特定的习惯概念。它一般泛指周、秦、两汉、魏、晋、南北朝、以及隋、唐以降迄于元代的官、私印;明清两代的官印也属于集“古”的范畴。有趣的是,早于清官印的明代文彭、何震的印作,却不冠以“古”,通盘划入“印人”的范畴,或列入“明清流派篆刻”的范畴。何以清官印入“古”而明文、何印作不入“古”呢?究其原因,一是,集“古”摹“古”之风,昌盛于明代中后期,热衷集“古”摹“古”的印人,当是以“古”为师的今人,显然是不能并驾“古”人、列入“古”的行列的,清代至民国的大量集古印谱,似乎正是遵循这一“传统”。二是,明代文彭在印坛广泛引进石质印材,替代了往昔惯用的金、玉、银、珉。石章的广泛采用,印人的大批涌现,印谱的层出不穷,印坛由先前的铜印时代,进入了石章时代。此说虽为笔者近年所悟出,此义理却是明清人多深晓熟知的。“古”以时代为特征,今以个人为风貌,“古”印多以铜玉铸凿,今印多以石章镌刻。这似乎也自然地将刻石的印人撇在“古”藩篱之外。我们只消翻阅古来的集“古”印谱,这条“分水岭”则是显而易见的。

(一)集古印谱。以汇辑古玺印为内容的印谱,最早的集古印谱,如前所述,当是杨克一《印格》,在自宋至清的漫长时期里,集古者对“古”的理解表现在编次上,多属似是而非,最典型的一例,即对周代的古玺一无认识,一些印谱不作择用,或作择用也作为未识印而系于谱末。至道光庚子年(一八四〇),吴式芬辑《双虞壶斋印存》,方始恢复了历史的真面,将古玺列于卷首。而较为严格的按玺印产生时代编次的,当数成书于同治壬申年(一八七二)陈介祺汇辑的《十钟山房印举》。集古印谱的汇辑,非但有艺术价值,且有学术价值。正如罗福颐所称:“予于前代遗物,尤嗜古玺印,非但重其雕篆之工、冶铸之精,可考见古代技术也,古玺文字与传世之金石刻辞或异,有关于考证者至巨,艺苑之精华,学术之重宝。无待赘言者也。”正缘于此,罗氏所辑《印谱考》,收入印谱一百三十余种,都为集古印谱,此外所收也是摹刻的集古印谱。

清 陈介祺辑《十钟山房印举》

在清末民国初,由于大量古印的出土,是集古印谱汇辑最夥,奇品迭出、钤拓最佳的巅峰时期。如吴式芬《双虞壶斋印存》、陈宝琛《澂秋馆印存》即被罗振玉称为是最精美的两部,此外郑鹤舫《望古斋印存》,以响拓法将印章钮式,一一精拓系于谱中,汉篆汉画,朱红墨黑,相映成趣,精妙绝伦,旷古未有。是值得大书一笔的。

(二)摹古印谱。这是艺技不凡的印人摹刻古玺印的汇录。以明末为极盛时期。最早的摹古印谱,是明代张学礼集辑的《考古正文印薮》。张氏一生嗜印成癖,尝游齐、梁、燕、赵间,积印蜕七千有奇,择其精者,出石属吴丘隅、董玉溪、何雪渔等名手摹刻,获印一千三百三十八方,于万历己丑年(一五八九)成书。在明末,著名的摹古印谱,尚有甘旸的《集古印正》、陈钜昌的《古印选》、潘云杰的《秦汉印范》、程远的《古今印则》、朱简的《印品》、徐上达的《印法参同》等若干种。

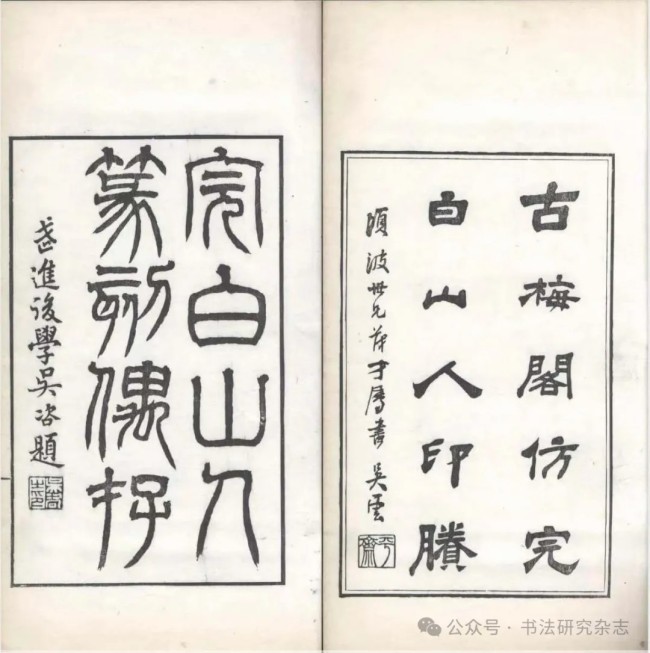

(三)摹印人印谱。文彭、何震作为明代流派印章的开山鼻祖而享有盛名,深夺晚明印人之心,一些印人以至于弃秦汉而取法文、何。特别是何震的印作,“得力汉官印,亲炙文国博。一剑抉云开,万弩压潮落。中林摧陷才,身当画麟阁”。在彼时印坛影响尤烈,拥有大批的私淑弟子。诸如,海阳程基于天启辛酉年(一六二一),摹刻何震的印作八十四方,成《何雪渔印证》一册。嗣后寓居浙北的歙人程原、程朴父子更变本加厉,于天启丙寅年(一六二六),多方集辑,得何震印蜕五千余,由程朴摹刻一千余方,成《忍草堂印选》。心虔意诚,所摹也近乎毫发不爽,可赞可佩。然而,摹印人印谱之风,较之摹古印之风,总逊一筹,这也许是摹古玺印是探其源,而摹印人印是涉其流的缘故罢。在这类印谱里,清人王尔度摹刻邓完白的《古梅阁完白山人印賸》,也算是得其大略的一部。