艺术的经典是永恒的,然而,经典又总是有保鲜期的。清人赵翼是具有战略思维的学者,他从文艺发展史的角度洞察:“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。”“风骚”作为经典,它的开拓创新功绩,以及它的影响力,其实要远长于“数百年”,乃至是永恒的。然而,历史在前行,审美在演化,作家在求索,后人在期待,故而,既往的经典,既是永恒的,而其“新鲜”则是有时限的。若验之印坛,明末的汪关借鉴汉印及元朱,开创了精妍温婉的印风。继之程邃以朴茂古厚的情调出之。嗣后,丁敬以古拗生拙的印格,横空出世。接着,邓石如以书入印,以婉畅流美的新腔,气压万夫。清末吴昌硕出,纵横排阖,雄恣壮伟的作为,威震印坛,而几乎同时,黄士陵则以其光洁清纯的面貌惹人瞩目,日月光辉地与缶翁相颉颃、对垒,的确是各具风貌,各领风骚。上述的印坛巨匠的确有着不可动摇的风骚和地位,但其“新鲜”度则是随着时间无情地在削减。

试看汪、程、丁、邓、吴、黄,乃至于后出的齐白石印风,当今的印人,又有几人视其有出炉时般的“新鲜”度?又有几人乐于去亦步亦趋地模拟复制?“风骚”依旧,光芒万丈,“新鲜”日减,少人临摹,这是不争的事实。走在艺术的“山道”上,行进不断,风景更替,古妍今美,美不胜收。艺术,又是历史上不可或缺的精神食品,要有新的创造,才有大别于前贤的新品种、新风味和新鲜度。说到“新鲜”,非经典的“新鲜”绝非“创新”。“新鲜”与“创新”,一字之别而相去甚远,它不是一个级别上的概念,而有质的不同。

当今,有志于创新的印人,努力出品着某些颇见“新鲜”的作品。它也许是“创新”的前奏,然而“新鲜”而缺失艺术要件的滋养、充实,必会昙花一现而凋谢。从本质上讲,真正属于“推陈出新”的“新鲜”作品,才称得上是别开生面、独领风骚,更“新鲜”的创新。笔者欣喜地看到这几十年来,鸟虫篆印的创作,印人众多,习作亦丰,益见繁荣,而考察其成绩,包括笔者在内,大致也还处于追求创新而多处于求“新鲜”的阶段。

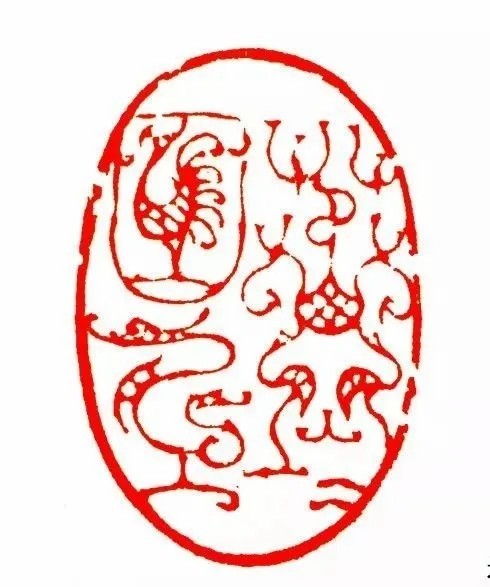

蒸蒸日上 韩天衡

鸟虫篆印,在印苑里一直是罕见的小众品类,战国偶见,在两汉的印章里也属百不出一。后世篆刻家首先借鉴入印的,当数明代的何震,他创作过一方“登之小雅”,虽非纯粹的鸟虫印,但也颇见匠心和创意。然不久,即为精于印学且在彼时印坛极具影响力的朱简斥为“谬印”。两个印坛大家,两个懂行的巨匠,两种截然不同的审美,所谓“道不同而不相谋”。是的,要苏州人去欣赏麻辣的四川菜,谈何容易。

可见,艺术这玩意,品骘其文野、谬正、美丑、甜辣,远较追求美食之高下复杂、烦难得多,迷惘多多。因为它没有公式、定式,且更多是审美、修为、技艺等诸多动态因素的考量。谬也许是正,正也许是谬,也许是非谬非正……而历史是评判艺术最好的公正裁判,被朱简斥为“谬印”的鸟虫篆印,在沉寂了四百年后,时到运转,居然鲜活了起来。花苑不拒新苗,何震的尝试,有了颇为广泛的拥趸和知音。

吉祥如意 韩天衡

艺术风格,其初必单纯而拙朴,实用故也。作为走向,则由质朴而奢靡,由简约而繁复,由粗率而精微,由单一而多向。而拙以为浅白地归纳其艺术取向,多为两端:或阴阳、或雄秀、或正奇、或生熟、或腴瘦……以五百年来明清篆刻流派史为例,大致非雄遒豪放,即清丽静逸,其间也偶有兼具者,毕竟有偏于一端的倾向。在这悠长的前行进程里,“三十年河东,三十年河西”,雄久必秀,秀久必雄,天底下的口味从大家讲也不出于此。

清末以降,自赵之谦、吴昌硕、黄牧甫,以及近世齐白石出,或雄遒豪放,或雄秀兼具,成了印坛的主流,这印风也笼罩印坛大半个世纪。赵、吴、黄、齐的篆刻成就举世公认,春色占尽,各领“风骚”,且将继续地各领“风骚”。然而,“食久少滋味”,毕竟少了些初出时的“新鲜”。这也许是促成带有别类情调和气质的鸟虫篆印衰极而盛,得以热火而蔓延印坛的一个原因。诚然,当代印人群求“新鲜”,勤求索,各探灵苗,多种风貌的求索,方兴未艾,远非仅鸟虫篆印一途。

牧心 韩天衡