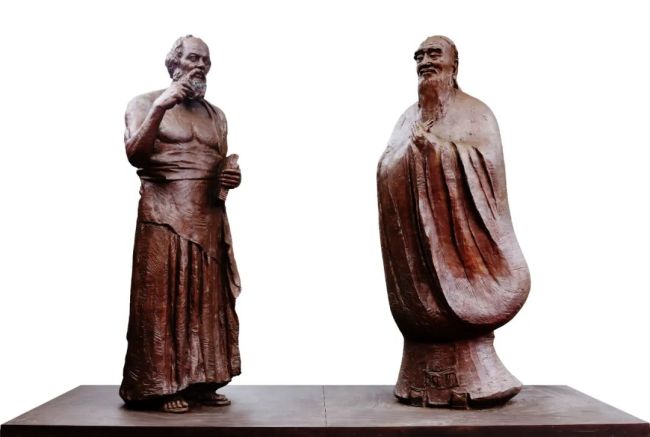

神遇——孔子与苏格拉底的对话,雕塑,2021年

立于希腊古市集

吴为山

无数事实告诉我们,感人至深的艺术作品都蕴含着作者对人民和生活的深刻理解与真挚情感。这些经典之作,往往出自具备高尚人格和独特灵魂的艺术家之手。例如,被称为“诗圣”的唐代大诗人杜甫的作品,字里行间忧国忧民,充满了爱的光辉;中国画家蒋兆和的《流民图》,一笔一墨无不显露出悲天悯人的情怀;而人民英雄纪念碑浮雕上的每一道刻痕,均是艺术家们对中国人民站起来的坚定信念和真挚情感的深刻体现……

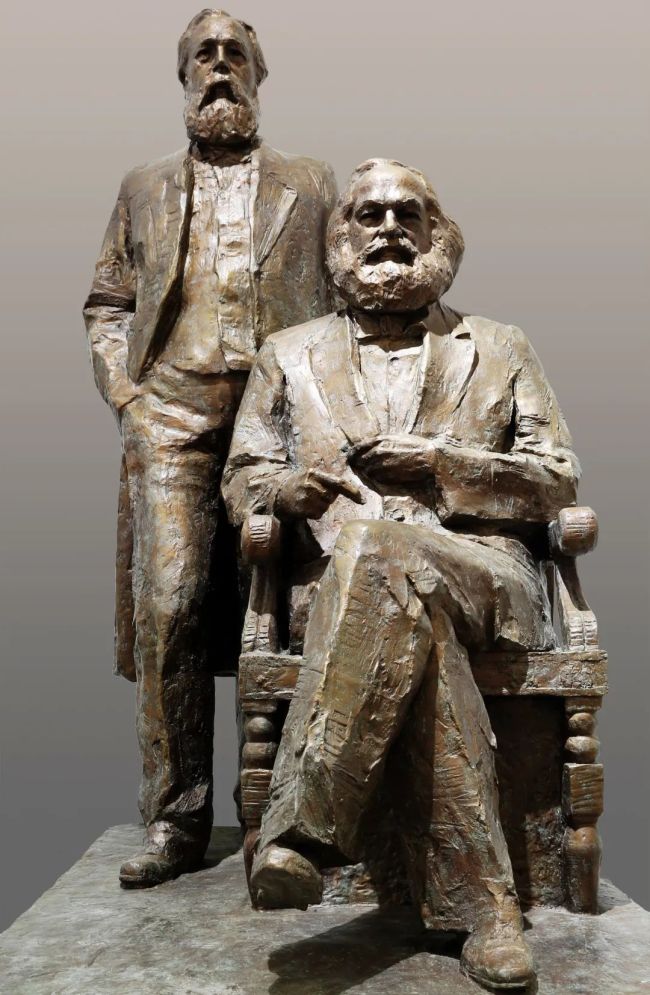

作为一名文艺工作者,回顾过往,我在党的培养下逐步成长。自1985年创作大型雕塑《新四军东进》到2021年创作中国共产党历史展览馆广场前的大型雕塑《旗帜》,在这段近40年的历程中,我通过塑造革命导师马克思、恩格斯像,塑造毛泽东等无产阶级革命家及英雄劳模像,塑造孔子、老子等一系列历史人物,以及表现一批在建设、改革、复兴中的现实人物,深刻体会到,在艺术中将中国悠久历史和马克思主义、红色革命文化、现实生活融于一体的价值。文艺工作者只有把自己的情感、艺术融入人民、融入伟大的时代,才能创作出立得住的作品。

树立精品意识,“形”塑中华文化之“神”,彰显中华文明突出特性,展示中华民族现代文明。

中华文明是我们文化自信的底气。根植中华文化沃土,才能有底气、有生气、有朝气、有正气,从而在世界多元文化的风云激荡中保持中华民族伟大复兴的精神力量。习近平总书记深刻阐述和概括的中华文明的五大突出特性,为我们深入理解中华文明五千多年的连绵不断、56个民族文化的多元激荡与互补融合提供了关键视角。这些特性不仅彰显了中华文明的包容性与统一性,更在构建人类命运共同体的大背景下,凸显了其和平性的价值。同时,中华文明所展现的强大生命力和连续性、创新性,也为我们提供了宝贵的精神财富。

“守正创新”是文化发展的关键。守正,意味着坚守传统文化的根基,确保发展方向不偏移;而创新,则是时代发展的必然要求,引领文化前行。我们深知,传统文化并非僵化地存在,而是蕴含着深厚文化内涵的宝贵遗产。通过文物、文献等载体,我们能够深入挖掘其精神内涵,并将其融入现代创新之中,从而焕发传统文化的生机与活力。我们致力于在2035年建成文化强国,夯实民族复兴的文化基石,这一根基不仅关乎国家的昌盛和民族的复兴,更是每一个中国人的精神支柱和文化工作者的立身之本。有了这份根基,中国哲学中的“中和”之道、中国文学中的“民为邦本”理念、中国音乐中的“江河流韵”风骨、中国书法中的“一线接天涯”气象、中国美术中的“形神兼备”意境,以及中国戏曲和舞蹈的丰富多元表达,乃至中国体育的顽强拼搏精神,都将融入中华民族现代文明之中,与世界文明展开新的对话,成为对人类文明的最大贡献。

马克思、恩格斯,雕塑2015年,吴为山