创,以创新理念、思想跃升,破传统之囿,启时代新思;作,为其形质依归,凭技艺实践、精妙呈现,将无形化有形,使精神具象。唯“创”与“作”相济,方能深植时代精神,彰显民族精魂。

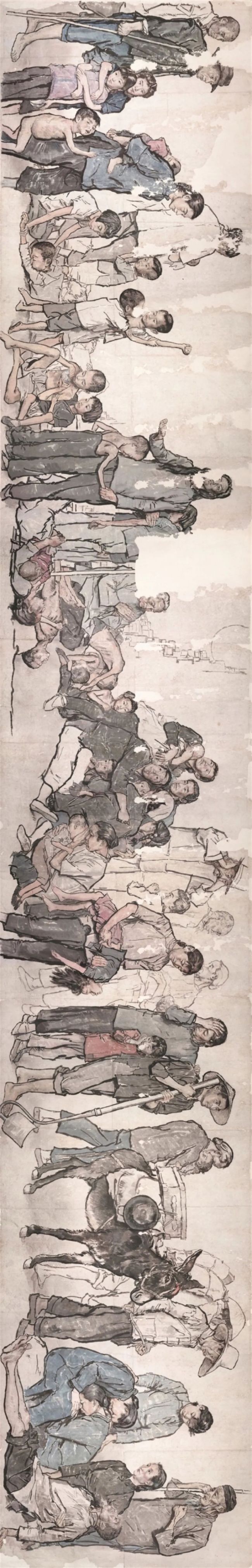

请横屏欣赏

流民图,中国画1943年,蒋兆和,中国美术馆藏

应该看到,今天的创作还存在若干不良现象。一是形式至上,内容空泛:过度追求艺术形式之视觉冲击力,脱离内容或精神内涵,习惯用概念化、符号化的方式表现,导致作品空洞无力。二是浮于表象,盲目跟风:热衷于炫技,却不深耕主题思想,导致作品流于表象,缺乏堪经推究的历史厚重。三是偏执叙事,粗制滥造:偏于叙述事物的内容,以人和事的表面呈现,大而满、繁而杂,缺乏对人物精神的表现和主题挖掘。四是疏于对主题深研精析,急功近利:创作前对历史背景及文化价值探究不足,未能通过个人视角深入挖掘主题的复杂性和多样性,导致作品趋于模板化。五是形象概念化、审美单一化:在表现工人、农民与领袖或英雄形象时,受既成脸谱化的影响,未能体现各类形象的精神特质与时代风貌。

为此,我们须明确如何走出误区、正本清源。在前面所说的基础上,首先要加强研究、回溯历史、立足传统。创作应深植于对历史与同类作品的研究学习。艺术家既需深谙历史脉络,还应借鉴艺术史上优秀作品的呈现样式与创作手法,在历史与现实之间找到共振点,以丰赡的学术积淀提升创作的理念支撑,进而形成有根基、有深度的艺术表述。其次要摒弃简单化的历史图解。不能停留于对历史事件或人物的浮泛陈说,而应着意于“审题铸魂”。即,艺术家在创作时需探究事件背后蕴藏的精神内涵,将历史温度转化为艺术语言中的人文厚度和情感深度。第三,我们还要敢于革新,不断创新,突破程式化的藩篱。在创作时要警惕程式化的窠臼,力臻形式与内容相契合、技法与情感相交融。当然,在形式语言上可探索多样化的表现手法,但其核心始终应该借形式以传递思想,形式创新始终要服务于思想情感的抒发。

总而言之,在创作中,艺术工作者当把《中国文艺工作者职业道德公约》落到实处,以文化自信为秉持,以渊深的学术研究为根基,以扎根生活为依托,加强自身修养,探寻独属于中国的艺术创新表达路径。唯有如此,才能真正为时代立传、为人民抒怀,为建设社会主义文化强国和中华民族现代文明贡献力量。

(文/吴为山,民盟中央副主席、中国美协副主席、中国美术馆馆长,来源:中国艺术报)