二、山水画:从地理叙事到哲学表达的升华路径

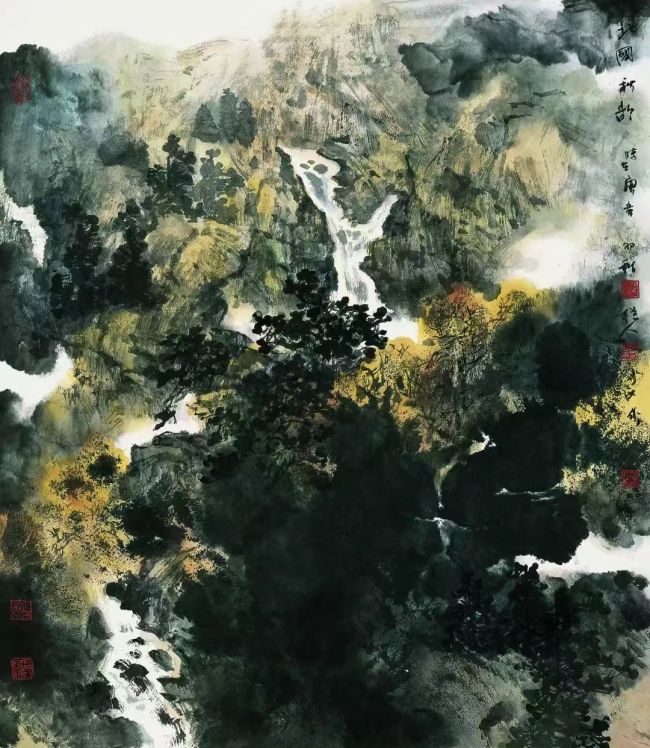

孙承民的山水画创作始于对东北地域特征的深刻认知。早期作品《诡谲之境》将范宽雨点皴转化为表现冻土肌理的独特语汇,通过积墨法营造出北国山川的雄浑气象。这种地域性探索在作品《白山黑水》中升华为文化反思,画面中将传统斧劈皴与山体的横向走势形成视觉对抗,隐喻自然生态的张力关系。近年创作的《墨彩山水》系列标志其进入心性表达的哲学层面。艺术家将董源披麻皴解构为神经脉络般的线性网络,王蒙牛毛皴转化为具有量子力学特质的微观结构,传统“三远法”被重构为多维度时空并置。在《欧洲印象》等作品中,水墨的随机渗化与理性控制达成平衡,既保留了黄宾虹“五笔七墨”的精髓,又创造出具有宇宙学意味的抽象图式。这种对山水画本体的哲学化重构,使其作品成为观察中国画现代转型的重要案例。

北国秋韵,90×95cm,纸本水墨

三、书画同源:笔性自觉与跨媒介实验

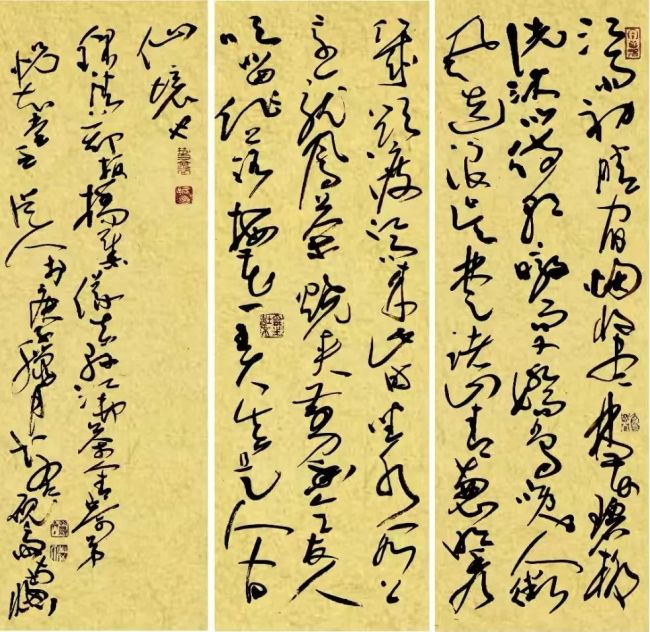

作为中艺指数首位上市画家,孙承民的市场价值建立在其深厚的学术根基之上。其书法实践可追溯至二十世纪八十年代插图创作时期,为各类刊物题写的刊头设计已显露出碑帖融合的端倪。二十世纪九十年代《北碑系列》将《张猛龙碑》的方峻骨力与《石门铭》的飘逸气韵熔铸,形成“金石写意”的独特书风。近年行草创作更趋自由,《止雍词意》中字结构的解体重组与墨色韵律,展现出对现代书法空间的深刻理解。书画互动在其艺术体系中达到理论自觉。人物画衣纹勾勒可见《石门颂》的波磔笔意,山水皴法融入怀素狂草的时空节奏,这种跨媒介转化在《北派山水》中形成完整理论表述。其提出的“笔墨基因论”,将传统程式解构为可重组的艺术DNA,为水墨创新提供了方法论支持。教学实践中推行的“三原训练法”(原典临摹、原境写生、原创转化),培养出兼具传统功底与当代意识的新生代画家群体。

清·郑燮,25×100cm×3,纸本水墨

释文:江雨初晴,宿烟收尽,林花碧柳皆洗沐以待朝暾,而又娇鸟唤人,微风叠浪,吴楚诸山,青葱明秀,几欲渡江而来。此时坐水阁上,烹龙凤茶,烧夹剪香,令友人吹笛作《蒋梅花》一弄,真是人间仙境也。

四、文学修养:多维艺术生态的共生关系

孙承民的艺术成就与其文学造诣形成深度互文。散文集《文心画境》以画家视角观照自然,文字中蕴含的视觉思维特性,与其山水画的诗意表达形成共振。艺术评论集《心池笔痕》系统阐述其“传统基因现代表达”理论,文中对20世纪水墨演进的谱系学梳理,展现出学院派画家的理论自觉。这种文画互证的创作状态,使其艺术体系具有罕有的完整性与学术深度。

随笔集《心池笔痕》