石膏拓彩版画

53cm×75cm

1984年

张白波作为以新材料、新手法创造版画新风格的代表人物,其《渔忙》(1983)、《暮归》(1985)、《小岛秋》(1986)、《渔家五月》(1994)、《守望》(1997)等作品,通过多层级实物拓印与矿物颜料的叠加渗透,使渔网、船桨、船体、鱼篓和劳作的妇女等海洋文化符号突破二维平面束缚,形成具有建筑浮雕质感的视觉剧场。这种被国际艺评界称为“时空折叠”的创作手法,在1999年为其赢得中国版画界最高荣誉“鲁迅版画奖”,更使青岛画院成为当代版画技法创新的重要策源地之一。

青岛画院版画家们的探索并未局限于物质媒介,而是将版画的语言、技术和意象等方面拓展至虚拟空间。杨越的铜版画主要以蚀刻为基础,辅以干刻,并越来越多地学习借鉴戈雅大量使用飞尘的手法,并辅以一系列特殊技法来展现画面上微妙的细节效果,营造出极具表现力的画面,在自觉和不自觉中,追求版画技术与艺术之间的平衡。新世纪以来,杨越在版画创作中,强化了技术与艺术的关系,趋向共生共融的创作生态,且在突破媒介边界时展现出更加松弛的思维张力与实验精神,既保持着对视觉语言的精准调控,又延续着内在精神能量的深度掘进。

李芳毕业于青岛大学美术学院,以综合版画为主要创作方式。其代表作“夏有凉风”系列从传统绘画着手,以宋元时期绢本绘画的底色与画面整体品相为基础,采用脱胶版画创作手法,将传统与当代进行嫁接。他以《清明上河图》所描绘的宋代汴梁的市井风貌为切入点,将古代绘画的生活风貌转化为对现代生活状态的呈现,将都市绿地公园里人们休闲生活的场景搬进画面,展现出改革开放以来广场空间功能性的变化,昭示着新时代新生活的美好前景。李芳也摸索出不同的技术方法,借鉴了中国传统水印版画的饾版原理,将画面上的图形元素分解为不同的套版,灵活组合画面元素,进行画面的重组和结构。李芳的《夏有凉风之七》(2017,见封底)以长卷分割的形式呈现,增加了画面的形式感。作品着重凸显画面的分割布局、构成元素及其整体性,通过精细调整人物的情态与动作,确保各元素更和谐地融入画面的有序结构之中。同时,在制作过程中通过反复实践,不断提升色彩的透明度,使得画面更有质感。《夏有凉风之十二》(2019)则在树的造型上有所突破,让树的排列组合支撑起整个画面。他巧妙地运用传统园林的元素,并将其放大,直至以可观照的形式呈现。

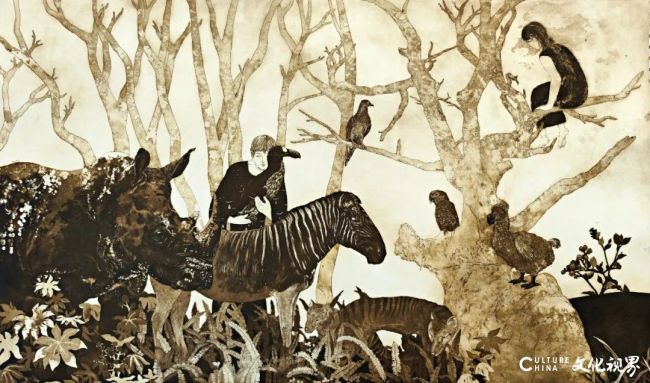

杨媛媛的版画创作以铜版为主,其作品表现了童话一般梦幻的景象。女性特有的敏感、直觉力和细腻的手法在她的作品中展现得淋漓尽致。她的《罗马寓言故事》(2016),并非对古典神话的简单再现,而是以童话般的视角重新诠释,赋予古老传说以迷离的梦幻滤镜,观者仿若在庄重与奇幻间游走。《十一支歌谣——叶》(2017)则如一首可视化的古老民谣,叶片仿佛承载着失落的旋律与隐秘的传说,在画面中低吟浅唱。2018年,她以《青春的纪念》和《青春的标本》两组作品,探讨了时光流转与记忆的永恒性。近年来,杨媛媛的创作目光似乎更多地投向了时间消逝的主题,这在她2023年的两幅力作《即将远去的风景》与《已然远去的风景》中表现得尤为突出。这两幅作品如同时间轴上的两个连续切片。前者弥漫着一种临界的张力,描绘的是尚在眼前却预感其即将消隐的景象,充满了挽歌般的眷恋与对未知的凝视;后者则定格了消逝之后的静默,曾经的风景已化为记忆中的碎片或某种精神的象征,画面中沉淀着深沉的哲思与永恒的宁静。这两幅风景,超越了物理空间,更像是心灵图景的变迁,其奇幻的神秘色彩并非来自具体的神怪,而是源于对“存在”与“逝去”这一对永恒命题的超现实表达。

杨媛媛《十一支歌谣——叶》

铜版画

60cm×80cm

2017年

杨媛媛《已然远去的风景》

铜版画

60cm×100cm

2023年

三、构建平台与国际双向对话

青岛画院的版画创作始终遵循“立足本土、面向世界”的双向路径。艺术家们以刻刀为媒介,不仅深耕“山海文化”的在地性表达,也敏锐地回应全球化语境下的艺术思潮。他们的创作实践不仅超越了单纯技艺层面的革新,更通过系统性地构建展览平台、拓展国际对话网络,推动本土版画语言与国际艺术体系的深度互鉴,最终形成了具有文化主体性的“青岛模式”。

青岛画院自成立之初即积极参与中国版画生态建设。改革开放之后,随着艺术思潮的多元化发展,画院通过主办高规格学术活动,为中国版画的现代转型提供实践样本。1999年,在中国版画家协会的学术支持下,青岛画院联合青岛市美协策划了“中国优秀版画家作品展”。此次展览具有双重里程碑意义,一方面,展览聚焦1940年后出生的第二代版画家群体(以八九十年代的创作为核心),系统呈现他们在承继李桦、古元等第一代版画家的技法脉络基础上的时代突破;另一方面,首次面向中青年艺术家颁发“鲁迅版画奖”,张白波因其石膏拓彩版画的开拓性贡献获此殊荣,彰显青岛画院在版画领域做出的成绩。这一举措不仅填补了当时国内版画代际研究的空白,更通过奖项激励机制,为后续版画创作注入持续动能。

进入新世纪,青岛画院率先打破地域局限,构建国际对话平台。2000年,在中央美术学院、中国美术家协会等机构的协作下,由张白波作为学术主导,青岛画院与青岛市美协联合创办“青岛国际版画双年展”。该展览具有划时代意义,主要表现在:一、国际化程度较高,汇集全球40余个国家艺术家的前沿创作,涵盖木刻、铜版、丝网、石版等多元技法;二、展览模式有所创新,作为中国首个自主策划的国际性版画双年展,其“学术机构主导+跨地域策展”模式为后续同类展览(如观澜国际版画双年展)提供了范式;三、文化对话有深度,展览特设“东方语汇与现代性”单元,将张白波的《载月归》、陈国贵的“青岛系列”等作品置于国际语境中,凸显中国传统美学在当代版画转译中的独特价值。

此次双年展不仅推动了青岛成为国际版画网络的重要节点,更促使本土艺术家重新审视自身创作的文化坐标,催化了后续“在地性”与“全球性”融合的实验探索。2024年底,青岛画院和青岛市美协共同举办了“海纳百川:首届青岛版画新锐展”,标志其进入多维融合的新阶段。本次展览面向全国青年创作者开放投稿,最终从千余件作品中遴选出190件参展,涵盖传统院校与独立艺术群体;展品中数字版画占比达32%,创作者通过算法生成、虚拟现实分层印刷等技术,拓展版画的物质边界(如“数据潮汐”系列将青岛海浪波形转化为动态代码图像);37%的作品采用混合媒介,如李芳《夏有凉风之十二》将园林假山形态与3D打印浮雕结合,杨媛媛《即将远去的风景》在铜版基底叠加光敏树脂,构建时空叠印的视觉隐喻。展览印证了中国版画新生代“技术自觉”与“文化自觉”的双重觉醒,也为青岛画院储备了跨代际的青年创作力量。

李芳《夏有凉风之十二》