韩天衡有一句发人深省的名言:“传统万岁,创新万岁加一岁”。这既是他对继承传统与变革创新关系的哲学思考,也是他自身实践的真实总结。但是,因为有了瑰丽丰厚的“万岁”,走出“一岁”才更灿烂也更艰辛。这“一岁”,韩天衡在梦里寻它,为之坚忍跋涉了近七十年。

一、从谨守师法到讨源而上

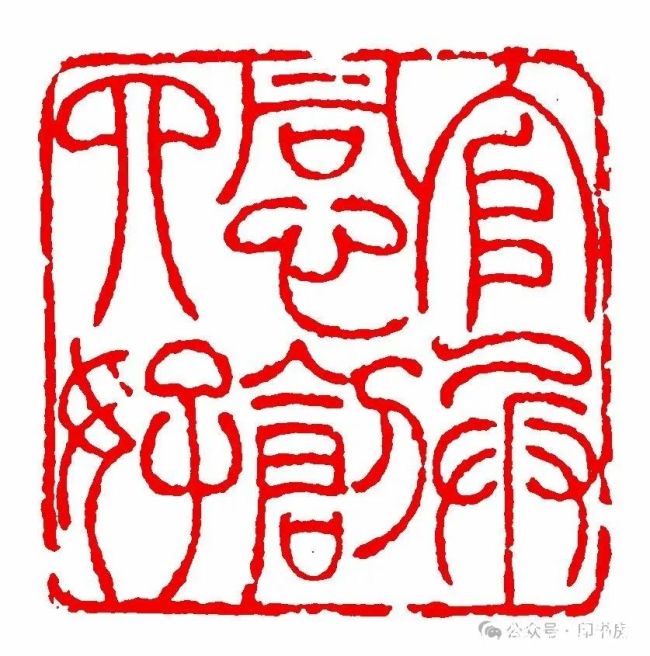

现在我们能见到的韩天衡早年的创作,始于其二十岁时所作的《天衡藏书之记》。另外,他在1963年集中创作的21件印作,可以代表他在温州时期篆刻的基本面貌和创作理路。尽管在更早的时候,他已经走过了一个不短的临摹与创作阶段,但温州时期投门于方介堪先生所得到的亲炙,成为了他篆刻道路上的一次新的洗礼。我们能从这批作品中看到,有代表方介堪篆刻基本面貌的遒劲渊雅的朱文和敦厚圆浑的白文印,还有工秀匀整的鸟虫书印,在韩天衡手下都得到精到的体现。而直师汉法的凿印、封泥和取意浙派的尝试,也表明了他在谨守师法的同时,开始拓展形式的内心律动。这一过程,我们可以视为他后来所说“束缚与破束缚”的一个必然阶段,也成为他后来创变的坚实立足点。

平戎阁

显然,韩天衡求法是诚实的、投入的、进入的。进入也可能出不来,但不进入的话根本上就是谎言。他在42年前的一封书信中曾启发学生“不要满足于一般的了解,而要作为一门学问来研究”。韩天衡的这一性格是学术的,他是做到了知行合一的。

官兵同心创四好

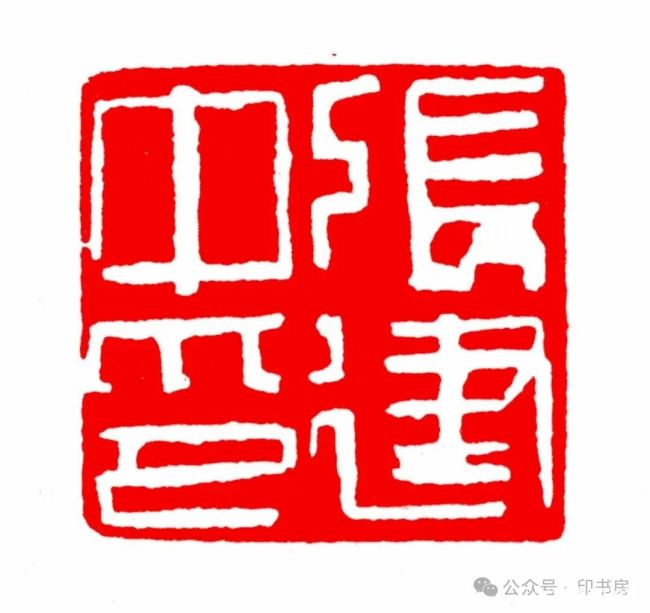

70年代初,在韩天衡的创作风格中,温州时期的面貌开始隐退,呈现出溯古而上的态势。一方面,早年学古元素重新激活,另一方面,在原有的基点上对秦汉传统产生了新的认识。因此,在这个讨源而上的过程中,已经不是一般形式上的摹拟,而是主要形式的化用与“嫁接”。创作于此期的《唐弢》《云间》《雁荡》《豆萝室》《张建中印》、《继续革命永向前》、《棕菌室》等作品,都反映出韩天衡此期创作广阔的形式谱系与取法视野。我认为,这一变化也与他1964年后回到上海进入一个新的艺术环境有关。

张建中印