椴木板上丙烯、水溶性彩色铅笔、木刻

图片由丁乙工作室提供

但他没有选择复刻这一古老图像,而是以“十示”符号重构《神路图》的精神内核。当横向的初稿完成后,他特意将作品发给纳西学专家,在得到“神路图多为纵向,以契合灵魂上升的轨迹”的提醒后,他又重新创作纵向长卷。

“我用符号化的语言,用图式的方式,用自己一个新的视角去看待关于纳西族的生死观。”

除了对东巴文化的诠释,横断山脉的“迷幻”气质构成了丁乙另一重的自然叙事。少数民族服饰的斑斓色彩、雨林植被的浓郁层次、雪山冰川的凛冽光影,甚至7月菌子上市时,山林间弥漫的朦胧雾气,都成为他色彩创作的灵感来源。

他以“之字形”为新的视觉语言,在画布上叠加分层的色彩,让蓝色的深邃、绿色的厚重、荧光色的跳跃相互渗透,模拟出穿行于横断山脉时,视觉与感知不断被刷新的体验。这种对自然的抽象转译,并非简单的景观再现,而是对“天地人”关系的重新思考。

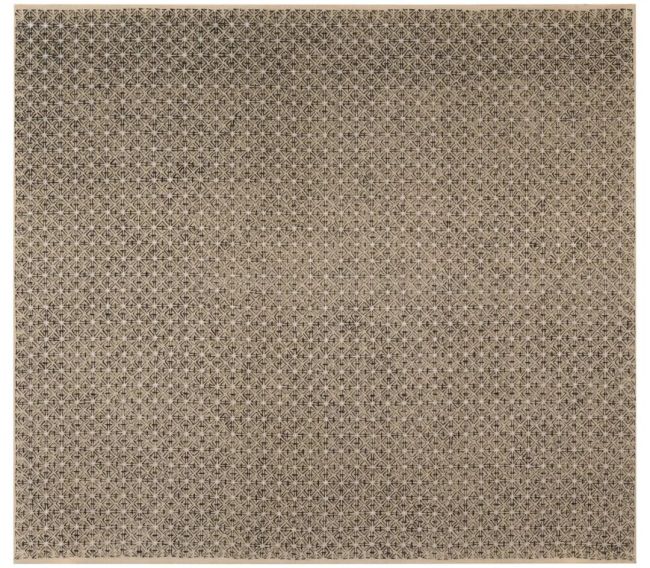

1987年,丁乙开始了“十示”系列的创作。那时他年仅25岁,却已立下“既不继承中国传统,也不继承西方现代主义”的宣言。这种双重否定并非年少轻狂,而是基于对艺术史的清醒认知。在80年代那个崇拜图像和观念的时期,他在画布上画着格子与“十字”,笃定地提出“让画没有意义”。

“要做出判断,就先要了解历史的关口在哪里,才能知道要突破什么。”。

他从西方现代主义起步,却对现代主义并不信任。在接触了塞尚、马蒂斯和毕加索后,他意识到中国艺术家若只是延续西方抽象艺术的发展轨迹,将永远处于追赶状态。“如果重新出发,首先就要否定所谓的'现代主义模版’,否定才得以重生”。

于是,“十示”应运而生。这种形式主义的语言帮助他避开所有与现实之间的联想和隐喻,建立起自己的艺术定位。随后数十年,“十示”经历了“平视”、“俯视”和“仰视”三个阶段的变化,从个人视觉语言的探索,到对城市化的回应,再到对更辽阔文明图景的追寻。

而“旅行”成为推动这一转向的关键方法。他的足迹遍布西藏、云南,远至印度、非洲、南美洲和土耳其。与通常的“文化采风”不同,丁乙以一种仰视的姿态接近这些古老文明。

《十示1993-4》1993