一场从“增量扩张”迈向“存量提质”的关键转型正在进行中。

随着城镇化进入“稳定发展期”,推动城市空间重构与功能升级、实现内涵式发展的城市更新,已经成为驱动城市高质量发展的核心引擎。

从党的二十大将“实施城市更新行动”纳入国家战略,到今年“十五五”规划建议再次强调要坚持城市内涵式发展、大力实施城市更新,一幅清晰的城市现代化图景正徐徐展开。

图源:青岛地铁

在城市漫长的生命历程中,老街区既是根基,也是灵魂。它承载着一座城市最初的格局、记忆与独特气息,是保留城市记忆、人文氛围、历史文脉的关键所在。而如何保留老城本色又能赋予其现代气质,则成为城市更新中的核心命题。

建筑学家吴良镛曾提出,城市更新应该是一种循序渐进的“有机更新”。

近年来,青岛市大力推进老城街改造项目,给出了城市更新“在继承中发展”的青岛答案。在众多实践中,“波螺油子”的蜕变尤为引人注目。

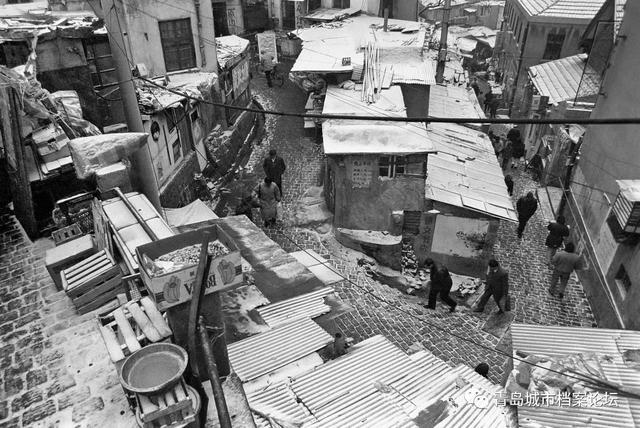

波螺油子,这条1897年便有雏形的老街,因形似海螺、踏磨油润得名的马牙石老路,曾承载着青岛的市井烟火与街头风尚。随着城市布局的调整与发展重心的转移,波螺油子也一度因为建筑老化、商业衰退等陷入“沉睡”。

“波螺油子”西北端 吴正中1998年摄

“唤醒”这条百年老街的,正是城市更新。

2024年11月,“波螺油子艺术谷”正式投入运营,马牙石坡道重焕生机,老里院中透出文创市集的温暖灯光,被誉为“中国非标商业大会”北方标杆……

这些变化清晰见证了老城更新后的蓬勃活力,继而将一个能够在全国复制、借鉴的“青岛方案”推至台前。

图源:青岛地铁

透视这一转变背后,是“操盘手”青岛地铁“轻盈介入”的更新智慧,即坚守“青岛本色”的历史元素,并融合现代设计、商业语言,赋能城市更新。

自城市更新行动以来,青岛地铁坚持以卓越的综合开发运营能力,饱含对城市发展的责任,聚能“城市生长的力量”,将文化传承、民生保障、经济激活融入城市更新实践,激活城市生命力。

焕新,有颜值有内容的新地标

城市更新绝非简单的“涂脂抹粉”,而是对城市肌理的守护与生活场景的延续。波螺油子艺术谷的出圈,正是在于把握了“新”与“旧”的平衡,推动物理空间与文化空间同步升级,留住了老青岛的生活本真。

落地的新地标,既有城市老味道,也有颜值新看点。

图源:青岛地铁

比如,青岛地铁团队对马牙石路面、里院建筑立面、木作结构等历史元素进行了系统性修复,其中苏州路一期5栋风貌建筑最大限度还原建筑原始风貌和结构形式,样板工艺斩获青岛市工匠大赛多项荣誉,让老建筑的“颜值”与“气质”同步回归;而江苏路入口的纸飞机景观、连接两路的“文化梯田”、多功能复合的“无界剧场”等新元素,则为提升胶宁高架桥下空间品质、重塑城市肌理与集聚人气奠定了坚实基础。

始于颜值,陷于内核。近年来,不少城市地标在社交平台走红,但将“流量”转化为“留量”,关键仍在于回归文化内核。

波螺油子艺术谷引入的艺术策展沙龙、时尚品牌集合店、设计师品牌体验店等业态,吸引居民及文艺青年们体验打卡,逐渐成为“建筑可阅读、街道可漫步、城市可记忆”的“文化客厅”,城市文化从而有了具象化的承载体,赋予居民与游客新的城市体验和文化感知。

图源:青岛地铁

在建筑美学与文化体验之外,波螺油子艺术谷更动人的,是它弥散着的民生温度。

这里没有变成纯粹的旅游打卡地,其附近农贸市场仍在,便民商铺照常营业,本地居民依然能在楼下买到新鲜蔬菜。可以说,这个“15分钟生活圈”守护着老城区的市井烟火,也让这个地标项目成为有生命力的“活态博物馆”。

成功的城市更新,既在空间形态再造,更在生活方式重塑。波螺油子艺术谷的实践,既提升了城市的体验魅力,也增进了居民的幸福感受,为城市发展注入了人文温度与内生活力。

赋能,“种”出新产业与新生态

城市更新不仅焕新了街区风貌,也通过产业培育,反哺城市发展。

自2024年11月正式运营以来,波螺油子艺术谷发展强劲,始终保持满租状态、月均营业额屡破纪录,尤其在十一黄金周期间,吸引游客超50万人次,迅速成为青岛文旅的“新增长极”,印证了城市更新从“建设改造”迈向“运营赋能”的转型成效。

在这背后,是青岛地铁对“文化保护”与“商业运营”平衡点的精准把握:通过引入现代商业逻辑,为老建筑注入持续运营的生命力。

具体来看,艺术谷摒弃传统商圈标准化复制模式,聚焦“小而美”的非标商业与主理人品牌,构建起多层次的首店经济体系,为城市发展注入新动能。

图源:青岛地铁

文化层面,打造了能承载多重文化内容的“无界剧场”,并汇聚“山谷少年”、“woomoji艺术社区”、“种子客厅快闪店”多个青岛首店,形成文创打卡新聚点;

餐饮方面,既有“面什酒什”这类主打家常风味的亲民小馆,也有“一碗野”这样深挖本土特色的主题餐厅——它们既保留着最鲜活的市井烟火气,又巧妙融入了符合年轻人审美的打卡元素,在传统与潮流之间找到了平衡。

此外,还有二手市集等多元业态的引入,进一步构建出具有差异化竞争力的消费场景。

图源:青岛地铁

可以看到,艺术谷通过精心的业态规划,实现了商业活力与文化魅力的有机结合,塑造了一个完整的城市生活体验场。

消费者不仅为商品买单,更在与空间、记忆的互动中,形成一种与城市共鸣的生活方式。

此外,值得一提的是,为了让区域商业发展实现持续的“动态”与“生态”的平衡,青岛地铁构建出以“青岛本色”为核心的品牌支持体系,为入驻主理人提供涵盖设计、推广与运营的全链条赋能。例如,“二手之王”市集已从零星摊点发展为拥有50家稳定商户的社群,逐步形成互助共生的良性生态。

真正的城市更新,是以产业为土壤,让记忆生根、让文化生长。波螺油子实现了从“改造街区”到“培育生态”的跃升,为城市改造提供了青岛范式。

锚点,青岛地铁输出青岛新方案

波螺油子艺术谷的成功“出圈”,是青岛地铁以轨道交通线网为脉络,深度参与城市更新的一个生动缩影。

近年来,青岛地铁持续深耕“轨道+”战略,通过高效整合与利用地铁沿线的碎片化闲置空间,以“微更新”引入创新业态,成功打造出一个个兼具城市人文气质与新兴消费吸引力的打卡地。

老城改造方面,地铁1号线中山路站旁的中山路里院项目,是老城在现代语境下获得新生,并唤醒城市消费需求的典型案例。青岛地铁以建筑修缮和业态导入,开发城市精品酒店——青亭酒店。酒店在保留原有建筑布局、建筑结构、建筑风貌的基础上,巧妙运用“旧物新作”的开发理念,着力体现历史风貌与现代生活的完美结合,让游客在浓厚的历史文化气息里,尽情享受旅居休闲的美好体验和便捷生活。

民生服务方面,致力提升居民幸福感。青岛地铁利用站口土地,开发小型商业产品线“畅享汇”,精准服务“最后1公里”的便民需求。其中,位于地铁2号线海信桥站口的畅享汇项目,已成为周边居民的生活枢纽。

图源:青岛地铁

空间优化方面,青岛地铁还利用地铁沿线碎片化空地,打造了青铁体育公园等运动空间,推动全民健身与轨交场景深度融合,不仅提升了城市空间利用率,更丰富了市民的消费体验,形成“地铁开到哪,活力带到哪”的良性循环。

从波螺油子艺术谷到更多改造项目的落地完成,从物理空间的雕琢到文化场景的再造,再到情感价值的链接,青岛地铁以“轨道+”为纽带,串联起文化、商业、民生的多元需求,书写城市更新的“青岛样本”。

站在新的发展起点上,我们期待更多“老街”能在“轻盈介入”中被“唤醒”,在保护历史文脉的同时激活经济活力,在服务市民生活的同时提升城市品质,让更多“波螺油子”在时代浪潮中重生,成为城市更新“青岛方案”的“内涵式”注脚。