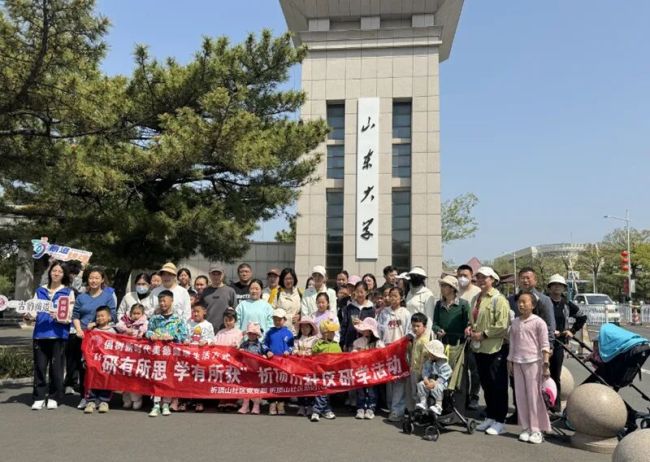

“大家看,这枚战国刀币的设计,是不是很像一把小刀?它采用尖首、弧背、凹刃的形制……”近日,山东大学(威海)商学院迎来一群特殊的“新生”——来自威海市高区怡园街道祁顶山社区的20余个亲子家庭,他们依托威海市怡园街道与山东大学(威海)联合举办的“山大游园会”文化研学实践活动,开启了一场“以物证史”的探秘之旅。

这场特别的文化之旅,也是怡园街道深化校地共建、激活基层治理的生动缩影。近年来,立足辖区高校富集优势,怡园街道坚持“以群众需求为导向”,创新探索“社区党组织-高校班级团支部”点对点结对模式,建立“需求对接—资源匹配—服务落地”全流程机制,将山东大学(威海)、哈尔滨工业大学(威海)等高校的智力资源和人才优势,持续转化为基层治理的“源头活水”。

以“山大游园会”文化研学实践活动为例,该活动的实施初衷源于居民的“需求导向”。每月初,祁顶山社区都会面向居民发放活动意见征集表。在最近一次征集中,“多举办亲子研学活动”成为不少家庭的共同愿

“了解到居民的实际需求后,我们立即与山大(威海)、哈工大(威海)的团委对接,结合学科专业特色、参与人群年龄段等情况,探讨围绕传统文化主题举办一场研学活动。”怡园街道有关负责人介绍。

如今,在校地“双向奔赴”的合力下,紧扣居民需求的“民生礼包”接续送达:诗词鉴赏课上,墨香与书香交织萦绕;书法培训班里,毛笔在宣纸上挥洒自如;手工工坊中,创意火花频频碰撞、妙思翻飞……截至目前,怡园街道联合辖区高校已累计开展各类文化活动108场,服务居民超4300人次,精准实现了“群众要什么”与“高校有什么”的无缝对接。

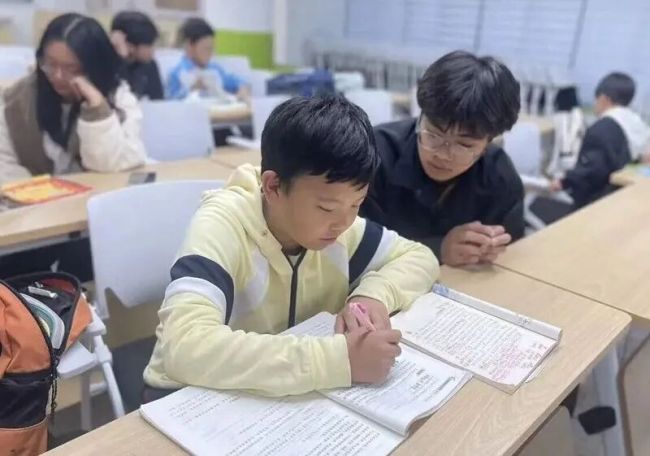

志愿服务,是校地合作的另一块“金字招牌”。自从怡园街道与山东大学(威海)签下《学生社会实践基地共建协议》,“怡心怡益”志愿服务品牌便应运而生。“我们系统整合了高校社团资源,并组建成立‘护童成长’‘邻里帮帮团’等26支专业志愿服务队伍,形成‘社区点单、志愿者接单、群众评单’的闭环服务机制。”怡园街道有关负责人介绍,特别是针对“四点半难题”,街道牵头统筹社会组织服务中心、哈工大(威海)紫丁香书院等多方力量,推出“课后托管+成长培育”全链条服务,用实打实的举措为辖区居民排忧解难。

最近,每天下午4点,哈工大(威海)大学生志愿者便准时出现在怡园街道毕家疃社区的托管课堂里,他们耐心为小学生辅导课业,带领开展兴趣拓展活动,让孩子们的课后时光既充实又快乐。“这一服务不仅帮我们减轻了接送压力,还有专业大学生带着孩子在学习中收获乐趣、拓宽视野,太贴心了。”提及托管服务,家长们的感激之情溢于言表。

截至目前,校地共建志愿服务队已为社区居民提供公益维修、纠纷调解、课后托管等各类服务320余次,惠及居民1.2万余人,“怡心怡益”的品牌形象深深扎根在群众心中。

怡园街道将持续深化组织、资源、人才等方面的多维合作,推动校地优势互补、协同发展,让高校智慧扎根基层土壤,让青年力量赋能治理升级,为建设青年发展友好型街道、推进基层治理现代化提供强大动力。

(记者/李文思,来源:威海日报)