深秋的塞外天色茫茫,从大同启程,车行向北,塞外的寒气已悄然透窗。抵达恒山脚下路口时,自驾的路被人为封堵,所有的车辆必须到游客中心换乘旅游大巴前往,看似游人稀落的路途到停车场后又是一番人车爆棚的气势。

停车、排队、买票、乘景区车来到恒山脚下,此时,山野间弥漫着清冽的霜气与草木的微涩。

或许是久坐乍动,亦或是这肃杀秋气侵骨,下车时夫人右膝不慎一抻,看得出来夫人顿觉刺痛钻心。我赶紧为她买来登山杖,让她倚住登山杖前行以减轻膝盖的负担。

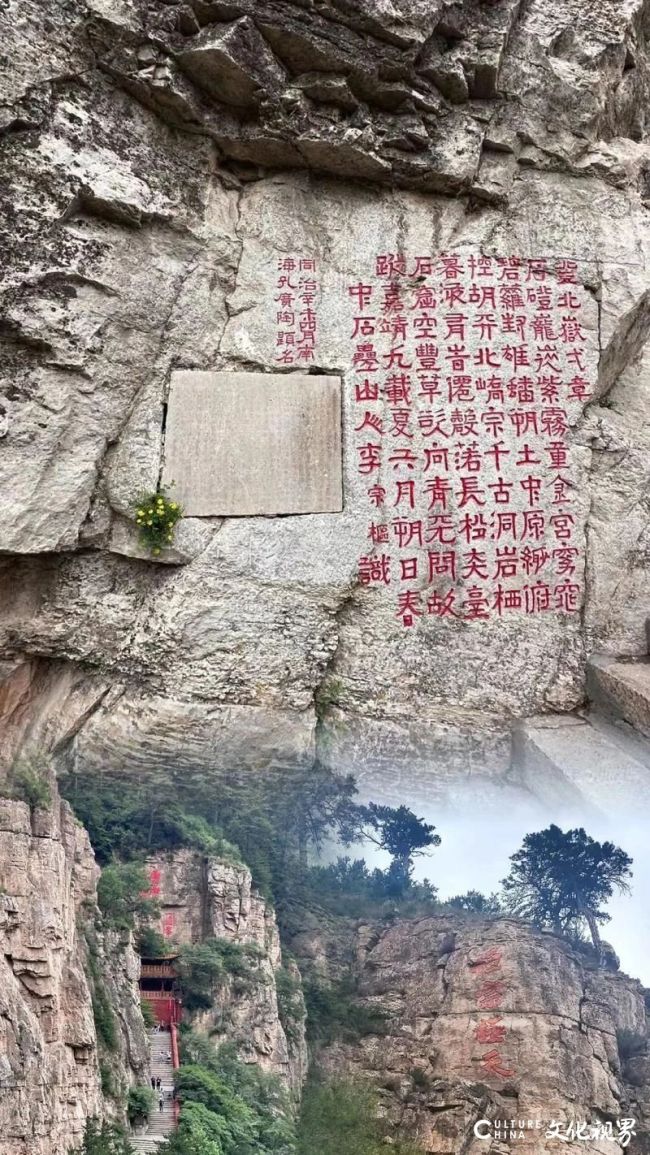

我抬头望去,巍巍恒山在淡青色的天幕下轮廓分明,主峰天峰岭(2016.8米)拔地擎天,那份睥睨群岳的孤高,无愧“人天北柱”、“绝塞名山”的浩荡古誉。它沉默地矗立着,以嶙峋筋骨向我发出第一道无言的叩问。

夫人膝痛如附骨之疽,攀登陡峭的山路愈发艰难。行至半途,便扶她乘坐缆车扶摇而上。铁笼悬空,缓缓攀升,将山脚的秋色与人烟渐渐抛离。

晨光穿透稀薄的云雾,慷慨地洒向群山。走出缆车,清冷的山风扑面,天地骤然开阔。

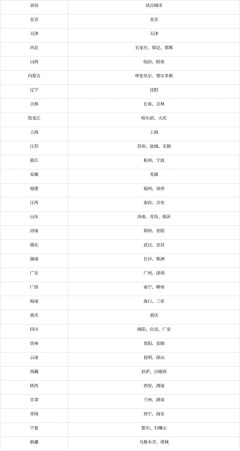

我也是与恒山初次相对望,那举世罕见的“版画式断层山”构造,在秋晨的光影里展露无遗——刀劈斧削般的绝壁垂直而下,赤裸着铁灰或赭石的肌肤,冷峻刚硬;紧接着,一层由松柏、黄栌、山榆织就的斑斓锦带温柔地覆盖其上,秋色点染,红黄绿交错;而后又是陡峭的岩壁……如此刚柔相济,层层叠叠。

晨光不是熔金,而是清澈的银箔,为苍翠与秋红镀上清辉,将铁色的绝壁映照得棱角分明。整座山体宛如天地匠心雕琢的巨幅版画,线条硬朗,色彩沉郁,壮丽得令人屏息凝神。

登恒山的路有多条,可以乘旅游观光车走盘山公路绕行,那样可以游览更多的人文风光;也可以徒步攀缘近距离感受恒山的博大精深的山景魅力。由于夫人腿疾我们只能选择乘坐缆车的捷径。

登顶的山梯还没有修好,只能站在山腰处感受恒山,它不仅是自然的鬼斧神工,更是千年道韵氤氲的圣地。沿着峭壁开凿的古老栈道蜿蜒,古庙道观依偎着陡崖,仿佛从岩石里生长出来,与山岩浑然一体。

暮秋的山亭坐满了游人,寒意已浓。夫人拄杖蹒跚,四顾苍茫,眼前的恒山莽莽苍苍的雄浑山峦,如一条沉睡的巨龙,横亘于塞上辽阔的秋色之中。山风浩荡,吹彻单薄的衣衫,也涤荡着胸中块垒。

脚下群峰俯首,层林尽染;远方山河渺渺,天地相接。独立在这北地的脊梁之上,一句古诗蓦然撞入心扉:“搔首问天天不语,翻然长啸下晴空。”秋空高远澄澈,宇宙浩瀚无垠,个体虽渺小如尘,伫立于此,胸中却陡然生出吞吐大荒的苍茫之气。

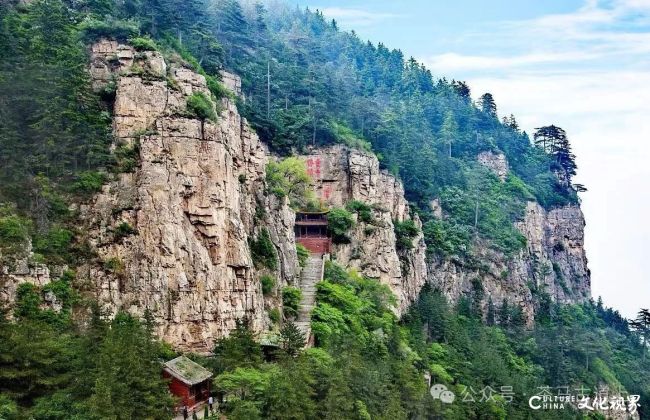

我拿出速写本,变化这角度迅速记录着眼前的一切。但见恒山那版画般刚柔相济的肌理,是大地书写的无声史诗;恒山以它沉默的千仞之躯,仿佛在秋日晨曦中向我低语:所谓崇高,正是于这艰难的跋涉途中,以坚韧直面肉身的局限与疼痛。

夫人在一旁看着我笔下的恒山写生说:“看得出你这手持画笔的画山之人,已然感受到了大山的情愫!”

是啊,在恒山面前,蓦然抵达的灵魂豁然开朗——它立于尘世之上,正是为了引渡我们穿透浮生的微痛与琐碎,去触碰那超越个体的悲欢、天地间永恒的辽阔与澄明。

山道上偶遇的一树红透的野柿,在清寒中如点点暖灯,仿佛这绝塞名山给予归途旅人最温柔的尘世慰藉。

夫人加快了脚步,似乎膝上的隐痛、尘世的纷扰,此刻皆被这浩荡山风席卷而去。恒山不语,以其无言的磅礴与亘古的沉静昭示着:在时空的洪流里,微躯的苦痛不过是山间一粒微尘,唯天地壮阔永恒。

她蹒跚下山,看得出膝伤犹在,只是不想扫我观山之兴,强忍疼痛罢了。

此行恒山,非仅为腿脚丈量其险峻高度,更是用心灵攀援其精神的绝壁。

再次乘景区车前往悬空寺景区。

(文/舒建新,此文为2024年秋季河北、山西自驾游纪实,文中部分照片来自网络,中国画水墨写生作品为舒建新原创,来源:茶马古道上)

画家简介

舒建新,祖籍山东青州。中国国家画院美术馆原馆长,中国画学会理事,中国国际文化交流中心理事,一级美术师;2010年在中国美术馆举办《丹青云南神韵楚雄——舒建新中国画作品展》;2015年在中国美术馆举办《丝路丹青茶马古韵——舒建新中国画作品展》。