山西太原的雨,下得毫无征兆。昨日还是晴空万里,今晨却已是雨幕垂垂。我原定的晋祠游只得在雨中进行了。幸而所住的宾馆与晋祠博物院仅一墙之隔,倒也免了雨中跋涉之苦。

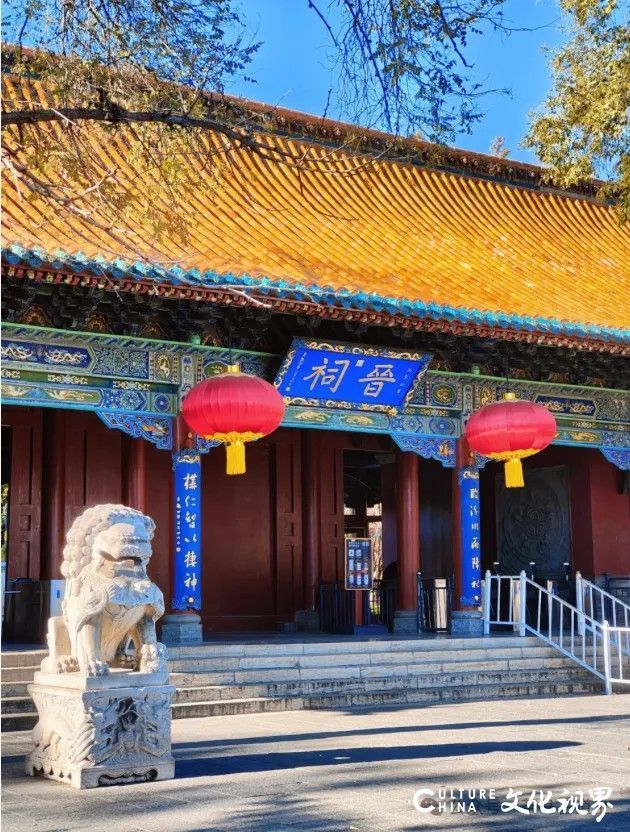

早餐后,我们乘坐宾馆的游览车来到晋祠。在雨中拜谒晋祠还是第一次,雨点打在伞上,发出嗒嗒的声响,像是无数细小的手指在敲击。

上世纪末我曾带闺女到过这里,那时晋祠刚修复,刚对外开放不久,没有太多的游人,周围都静悄悄的。

原以为今天雨中拜谒晋祠得游人会少一些,结果游人如织。

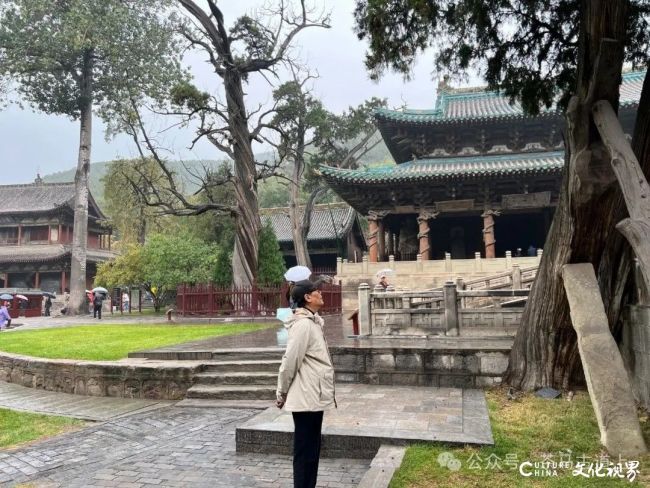

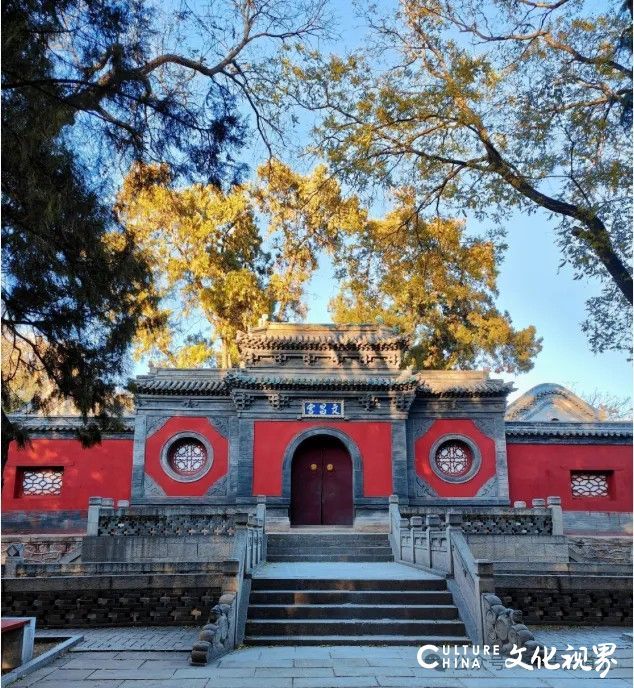

尽管在雨中游览,细雨中的晋祠却别有一番韵味。雨水洗去了游人的喧嚣,也涤净了古建筑表面的尘埃,让那些历经千年的梁柱斗拱、雕栏玉砌显露出了最本真的肌理。

整个园林中的建筑显得格外肃穆。过了一会儿,雨似乎小了,于是我们收起雨伞,任由细密的水珠落在肩头,随即展开了一场与古建筑的对话。

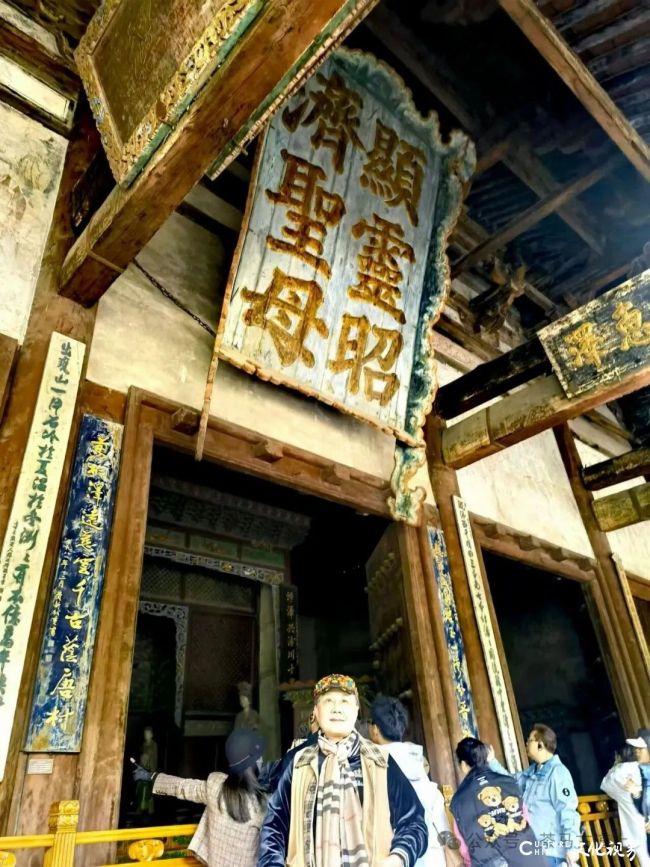

圣母殿前的游人很多。雨水顺着飞檐滴落,在殿前的青石板上凿出一排整齐的小坑。

殿内光线昏暗,圣母像端坐正中,面容慈祥,殿顶的彩绘在雨天的微光中显得格外鲜艳,那些飞天、祥云、花卉的图案,历经千年依然栩栩如生,潮湿的空气里还漂浮着古老的木质香气。

舒建新用手指着“彻上明造”的梁架结构说:“看,所有梁枋栿椽都未经天花板遮挡,赤裸裸展示着宋代匠人的智慧。”

雨水从屋檐渗入,在柱础处形成小小的水洼,倒映着梁架上鲜艳的彩画。那些朱砂、石青、金粉绘制的图案历经九百年依然明艳,仿佛在讲述着《山海经》里的神话故事。

一道木栅栏拦住了游人的脚步,这里已不能让游人再靠近圣母塑像群了,于是我扶着木栅栏向里面张望。

“妈妈您快来看,这个在圣母边的小美女跟我一样高,她羞怯的样子好美呀!”恍惚间,我似乎穿越了时空,回到了30年前我带女儿走进圣母殿时听到的女儿娇甜的童音。此时殿内的喧哗与殿外的雨声混在一起,竟有种奇异的和谐。

我们转到殿后,忽见一池碧水,池中鱼儿游弋。雨点落在水面,激起无数细小的涟漪。池边立着一块石碑,上书“难老泉”三字。

泉水清澈见底,几尾红鲤在泉眼处游动,时而浮出水面,吞食被雨水打落的树叶。我蹲下身伸手触碰泉水,凉意瞬间从指尖蔓延到全身。

这泉水已流淌了千年,不知有多少人像我这般,雨天蹲在这里去触碰这亘古不变的清凉。“妈妈这泉水好清冽,有条红金鱼软软的鱼唇剁了我一口,真好玩。”耳边再次传来了那久违的童音。不知怎的,雨雾之中总是让我触景生情的忆起过往。

我想这都是“黑悟空”闹的,来晋祠的游人太多了,就连“鱼沼飞梁”上都站着穿着各色雨衣的游人,这座中国现存最早的十字形古桥下,雨水在水面激起无数细小的涟漪,使得水下的石梁轮廓变得模糊而神秘。

这座建于北魏的杰作,最精妙的是它呈十字形的平面,与圣母殿形成完美的轴线关系。

我们好不容易挤上略有些湿滑的桥面,俯身细看栏杆上的雕刻。舒建新说:“看那些海石榴、牡丹花的纹样线条多流畅,分明带着北朝艺术的遗风。”

雨又下大了,我们躲进金人台旁的碑亭。这座方形砖台四角各立一尊铁人,铸造于北宋元祐年间。雨水冲刷着铁人身上的铭文,楷书字迹反而愈发清晰。

碑廊内昏暗潮湿,石碑林立,上面刻满了历代文人墨客的题咏。我凑近看一块唐碑,字迹已被岁月磨得模糊,只能依稀辨认出“晋祠”“雨”等几个字。

回眸见舒建新正认真地观赏着碑廊中的碑刻,喃喃自语地说:“山西籍诗人对中国诗词的贡献太大了,他们的作品题材广泛,风格多样,许多诗篇至今仍广为传诵。从王维的山水田园诗到王之涣的边塞诗,从白居易的叙事诗到柳宗元的哲理诗,山西诗人的作品在中国文学史上占有重要地位。”

是啊,今天我们竟能在雨中隔着千年雨幕与诗人对望。

雨中的晋祠,终究以它凝固的韵律征服了我们。这些建筑在我们眼中并不是冰冷的文物,而是依然跳动着生命脉搏的艺术有机体。

它们的美,既气吞山河,又见微知著——一片湿滑的柱础,一道雨痕斑驳的彩画,甚至铁甲上即将滴落的水珠,都在诉说着晋祠永不褪色的营造智慧。

(文/马悦英,文中部分照片来自网络,原创文章为2024年秋季河北、山西自驾游纪实,来源:茶马古道上)