金秋十月,我们沿着黄河一号公路一路向南。车窗外,黄土高原沟壑纵横在阳光下呈现出深浅不一的褐色,如同大地的皱纹,记录着千万年的沧桑。

壶口瀑布的轰鸣声犹在耳畔,那奔腾的黄河水仿佛还在眼前翻涌,而此刻,我们已置身于中条山脉的怀抱,向着那座因一首诗而永生的楼阁——鹳雀楼进发。

秋日的阳光为沿途的山峦镀上一层金边,我在宽敞的路边看到了北方大田里难得一见的甘蔗田,我好奇地停车走向路边。据我所知,甘蔗是热带和亚热带的经济作物,通常需要高温、高湿和充足的阳光,甘蔗产区主要分布在我国南方广东、广西、云南等地,而不应该在这里种植。

走进甘蔗田里恰逢劳作的老农,一问才得知:“中条山脉的山谷低,在海拔较低处,形成相对温暖、避风的小气候,这里常年会种植甘蔗这种经济作物,但种植不成规模。”这是我万万没想到的。

继续前行,远处的黄河如一条蜿蜒的丝带,在群山间时隐时现。我想象着千年前的王之涣,是否也曾走过相似的路,看过相似的景?那时的黄河是否也如今日这般,裹挟着黄土高原的泥沙,执着地向东奔流?

车轮碾过路面发出轻微的声响,我的思绪却早已穿越时空,飞向那座在历史长河中几经沉浮的名楼。

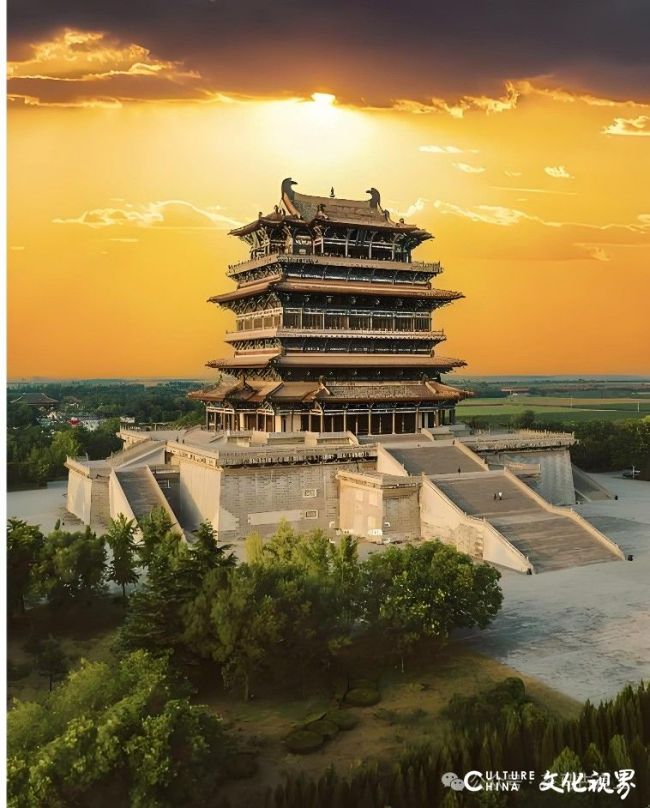

走进鹳雀楼景区远远望见新建楼体在阳光下熠熠生辉。

六层高的楼阁巍然耸立于高台之上,朱红的柱子、青绿的琉璃瓦、飞翘的檐角,无不彰显着盛唐气象。

登楼前,我在楼前的广场驻足良久,凝视着这座改革开放后再次复活的建筑。

它不再是明初时那个被黄河泥沙掩埋的“故基”,也不再是金元光元年大火后仅存于诗词中的意象,而是一座有血有肉、可以触摸的实体。

其实真正让它重获生命的,不是这些砖石木料,而是那首穿越千年的五言绝句。

踏着木楼梯一级级向上,脚步声在空旷的楼体内回荡。每一层都有不同的展览,展示着鹳雀楼的历史变迁和黄河流域的文化风貌。

我心不在焉地浏览着,只想快些登上顶层,去体验那个让王之涣灵感迸发的视角。

楼梯转角处的窗户透进斑驳的光影,恍惚间,我仿佛看见历代文人墨客与我擦肩而过——他们或执笔沉吟,或举杯畅饮,或凭栏远眺,都在寻找属于自己的那句诗。

终于站在了鹳雀楼的最高层。

极目远眺,远方黄河如带,在秋阳下泛着银色的光芒。它从遥远的天际蜿蜒而来,又向着更远的渤海的方向奔涌而去。

河岸两侧,收割后的田野呈现出深浅不一的黄褐色,偶尔有几棵未落叶的树点缀其间,为这宏大的画卷增添几分灵动。

远处的中条山脉层峦叠嶂,恰如诗中“白日依山尽”所描绘的意境。

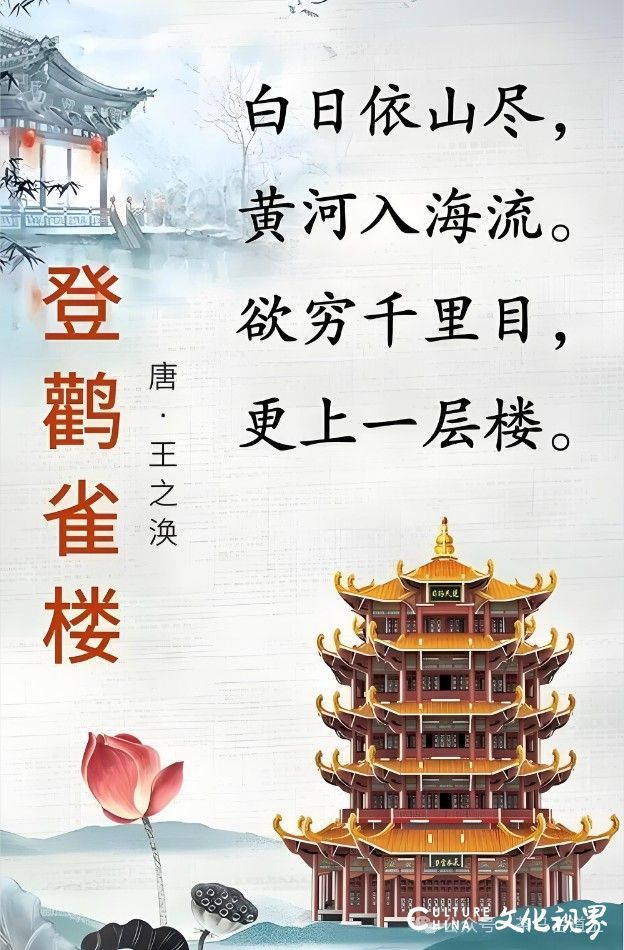

舒建新站在鹳雀楼上,倚栏而立地对我说:“多年来在我的笔下画了太多王之涣《登鹳雀楼》的诗意画,此刻在鹳雀楼上我终于明白了王之涣那看似简单的二十个字为何能传诵千年。“白日依山尽”是眼前的实景,“黄河入海流”是心中的想象;“欲穷千里目”是人类的永恒追求,“更上一层楼”则是超越自我的精神写照。

这首诗的魅力不仅在于它描绘了壮丽的河山,更在于它道出了人类共通的情感——对远方的向往,对境界的超越!”

下楼时我在三楼的回廊处看到了一组铜像:王之涣负手而立,远眺黄河,神情恬淡而深远。铜像旁的墙上镌刻着各种字体的《登鹳雀楼》,从古朴的篆书到狂放的草书,历代书法家都在用笔墨向这首诗致敬。

我忽然意识到,鹳雀楼虽曾因战火与洪水而消逝,但它从未真正离开过中国人的精神世界。只要这首诗还在被传诵,鹳雀楼就永远矗立在中国文化的版图上。

离开景区时,夕阳已开始西沉。回望那座巍峨的楼阁,它在暮色中显得愈发庄严。

七百年的沉寂,二十多年的重生,鹳雀楼的命运恰如中华民族的文化传承——历经劫难而不灭,饱经沧桑而弥新。

黄河水依旧东流,中条山依然耸立,而那座因诗而生的楼阁,也将继续见证着一个民族对美好境界的不懈追求。

归途中,我们心中反复吟诵着那首千古绝唱,每读一遍,都有新的感悟。

诗与楼的相互成就,景与情的交融共鸣,这不正是中国传统文化最动人的特质吗?鹳雀楼不仅是一座建筑,更是一个文化符号,它提醒着我们:真正的经典能够超越时空,永恒流传!

(文/马悦英 此文为2024年河北、山西自驾游纪实,文中部分图片来自网络,来源:茶马古道上)