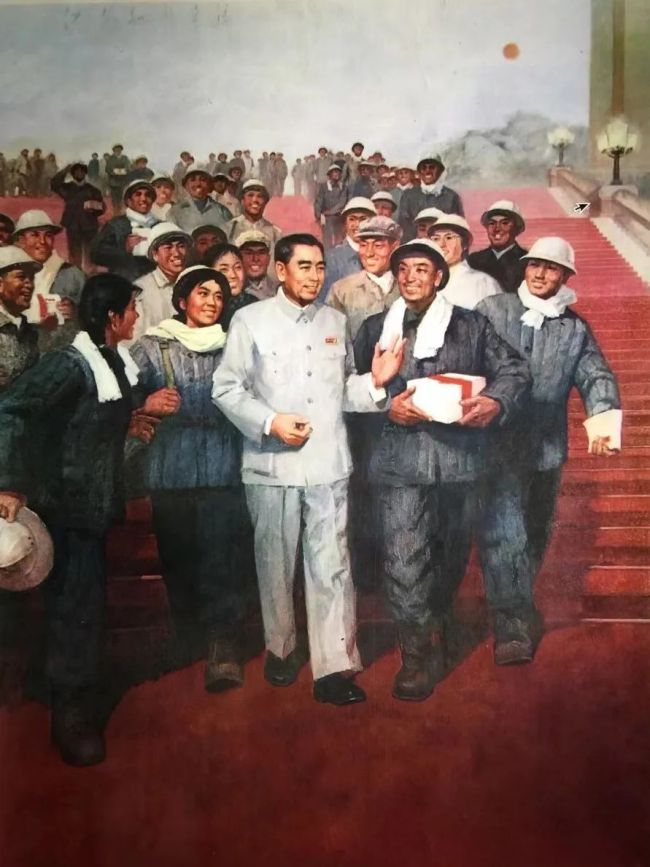

《大庆石油会战》油画,680 X 300 cm,2020年

现实主义绘画传承与本土性探索——论王铁牛油画的艺术风格

一、写实传统与东方审美融合

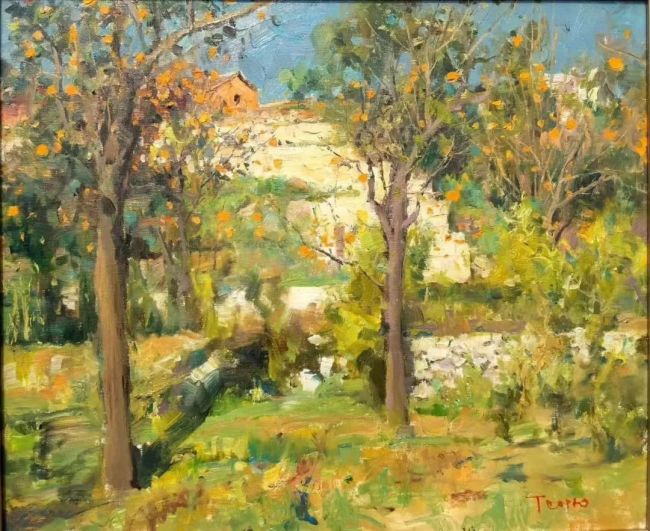

清华大学美术学院教授王铁牛的油画艺术,根基深植于俄罗斯现实主义绘画体系。作为列宾美术学院培养的艺术家,他严格遵循了该学院对造型、光影、结构的科学化训练传统,作品以高度写实性著称,注重人物神态的精准捕捉与场景氛围的凝练表达。然而,他的创作并非对西方技法的简单复刻,而是在此基础上融入东方美学中的“意境”理念。例如,其风景画中厚重的笔触与微妙的空间层次,既延续了俄罗斯巡回展览画派对自然真实的追求,又隐含了中国山水画中“以形写神”的哲学观,形成了一种兼具雄浑与诗意的视觉语言。

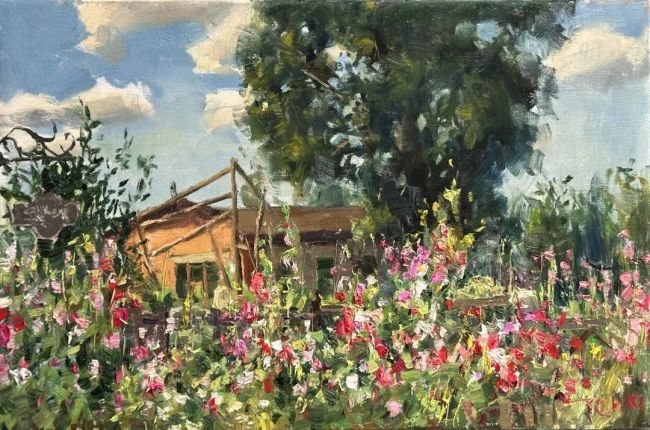

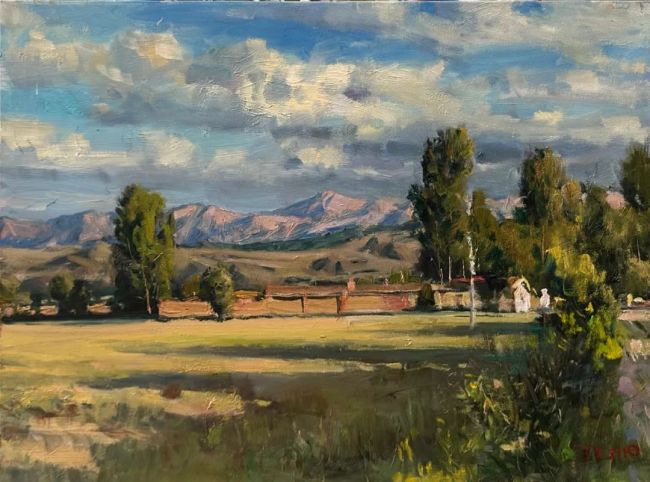

《鲜花盛开的哈萨克牧区》,油画,40x60cm,2024年

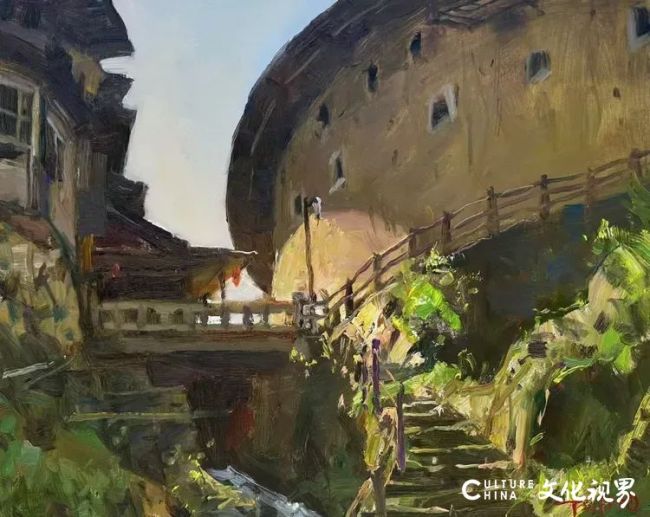

二、把写生作为艺术生命的原动力

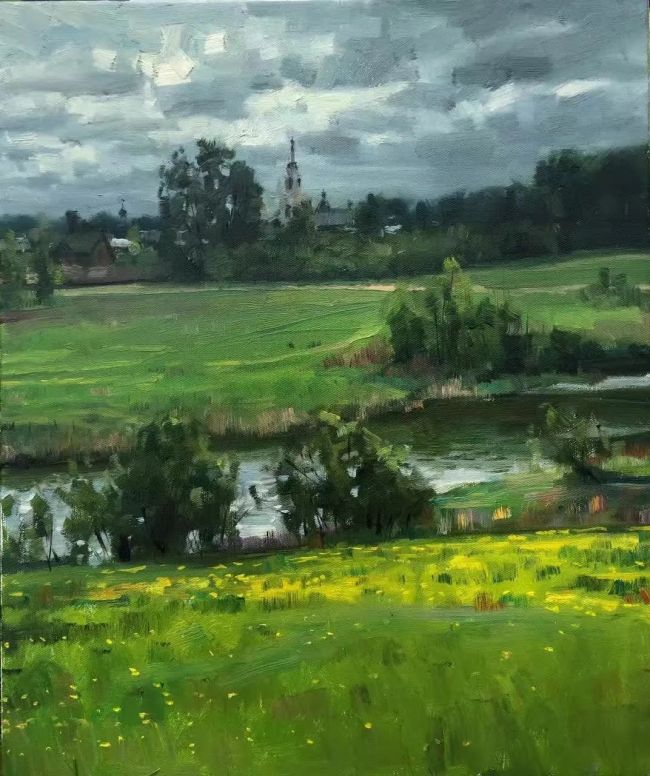

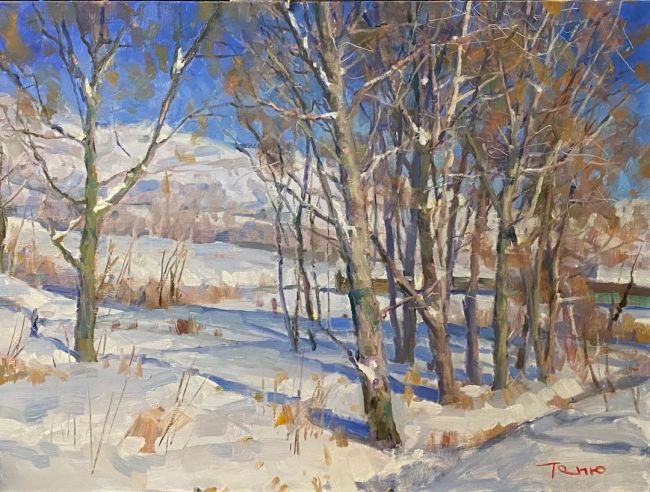

王铁牛始终将写生视为艺术创作的核心方法论。他认为,写生不仅是技术训练的手段,更是艺术家与客观世界对话的桥梁。无论是风雪中的北国村落,还是历史题材创作前的场景速写,他的画笔始终扎根于对现实的直接观察。这种实践赋予其作品强烈的在场感——人物的动态肌理、光影的瞬息变化、物象的质感细节,皆在快速而精准的笔触中被凝固为永恒。其写生作品不仅是素材积累,更是一种“视觉日记”,记录着艺术家对时代、土地与生命的真挚情感。

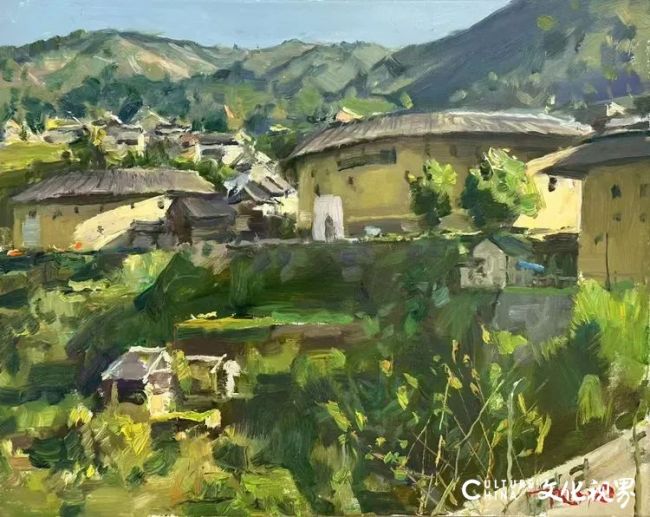

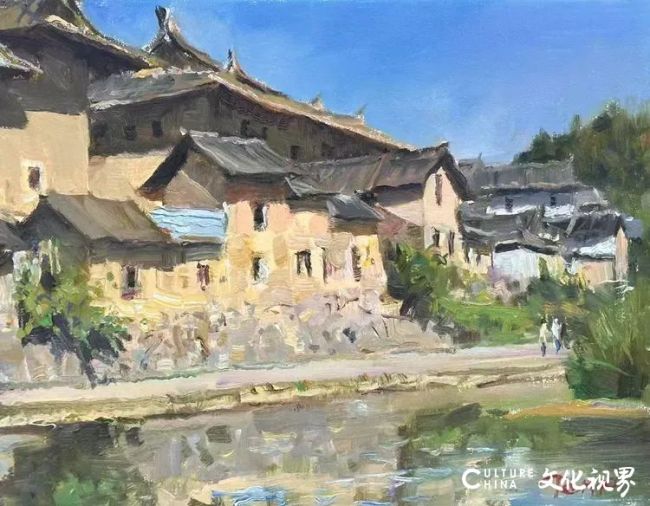

《龙岩初溪土楼之一》,油画,40x50cm,2024年

三、技法与精神的共振

王铁牛的艺术风格以“热情而沉实”为底色,这与其个人性格中的真诚、执着与勤奋密不可分。他擅长以塑造的传统技法构建画面的深邃感,油彩的堆叠与刮擦形成斑驳的肌理,隐喻历史沧桑的厚重;在构图上,他常以戏剧性的明暗对比强化主题表达,如全景画中宏大的历史场景通过严谨的透视与群体人物的动态平衡,再现了史诗般的叙事张力。尤为可贵的是,其作品在写实表象下涌动着深沉的人本精神——无论是边疆劳动者的坚毅面庞,还是战争题材中无名者的牺牲姿态,均透露出对人性尊严的敬畏与对历史记忆的守护。

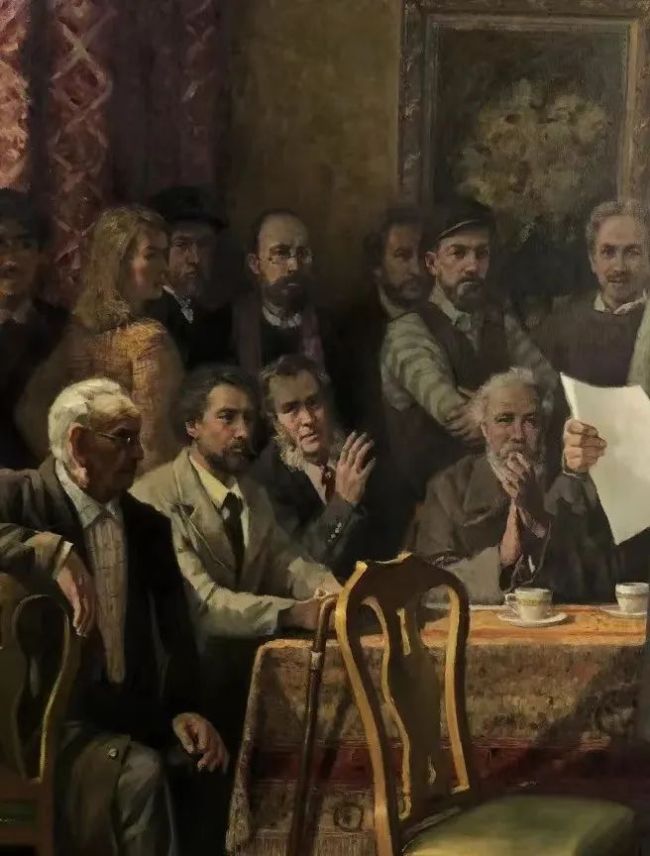

《在国际工人协会海牙代表大会上》,油画,205x350cm,2018年

四、现实主义在当代的突围

在当代艺术多元化的语境下,王铁牛坚持现实主义的创作路径,以卓越的技艺与深刻的人文关怀为这一传统注入了新的生命力。其全景画与大型历史题材创作(如《辽沈战役》等)不仅填补了中国美术史中战争叙事视觉化的空白,更通过严谨的史料考证与艺术想象,重构了集体记忆的文化坐标。同时,他的风景写生将地域性审美经验升华为普世性情感共鸣,成为跨文化传播的视觉载体。这种“技近乎道”的实践,既是对列宾、苏里科夫等大师的致敬,也是对中国现实主义油画本土化路径的开拓。

全景画,《辽沈战役攻克锦州》,油画,王铁牛主创部分

全景画,《清川江畔围歼战》,油画王铁牛主创部分

五、战争题材的永恒人性史诗重构

在当代战争题材绘画的创作图谱中,王铁牛的《上甘岭战役》犹如一枚凝固了时空的琥珀,将1952年那个血色浸染的山岭,转化为跨越时空的视觉史诗。这幅宽达6.75米的巨制既非对历史场景的简单复刻,也非英雄主义的程式化讴歌,而是在血火交织的战场废墟中,重构了战争与人性的深层对话。艺术家以油画刀为解剖刀,在粗粝的肌理中剥开战争的多重维度,让观者在视觉的震撼中直面人类文明最本质的叩问。

《上甘岭战役》,油画,675x300cm,2021年

在画面构成中创造性地采用了“环形剧场”的空间架构。这种视觉设计打破了传统战争画的线性叙事,让坑道中蜷缩的士兵、坍塌的掩体、散落的弹药箱共同构成多维度的叙事节点。在色彩体系构建上,画家摒弃了传统军事题材惯用的猩红与玄黑对比,转而以氧化铜锈的灰绿色为主基调。人物造型处理展现出惊人的精神张力。画家采用“未完成性”笔触塑造士兵群像,那些模糊的面部特征与具象的肢体语言形成微妙对抗。这些超写实细节与整体画面的表现主义风格碰撞出惊人的戏剧效果,恰如其分地诠释了战争中个体与集体的永恒命题。

《上甘岭战役》局部

这幅作品还做到了战争美学的伦理突围。在暴力美学的解构层面,王铁牛展现出惊人的克制力。画面中找不到任何直白的血腥渲染,取而代之的是被气浪掀翻的钢盔内沿残留的汗渍,是扭曲变形的饭盒边缘凝结的玉米糊。这些日常物件的异化比断肢残躯更具冲击力,它们沉默地诉说着暴力对生存本真的摧毁。画家对战争创伤的呈现超越了视觉表象,直指集体记忆的精神创口。

《上甘岭战役》局部

在这幅被历史重量压弯的画布上,王铁牛完成了对战争叙事的史诗性重构。他既没有陷入悲情主义的泥沼,也没有滑向虚无主义的深渊,而是以惊人的艺术勇气在炼狱图景中提炼出生命的晶核。当我们的目光穿透画面表层的历史烟云,看到的不仅是某个具体战役的视觉档案,更是整个人类文明在暴力与崇高之间的永恒摇摆。这幅画作最终超越战争题材的范畴,成为一面照见人性本质的青铜明镜,在美术馆的静默中持续发出震耳欲聋的叩问。

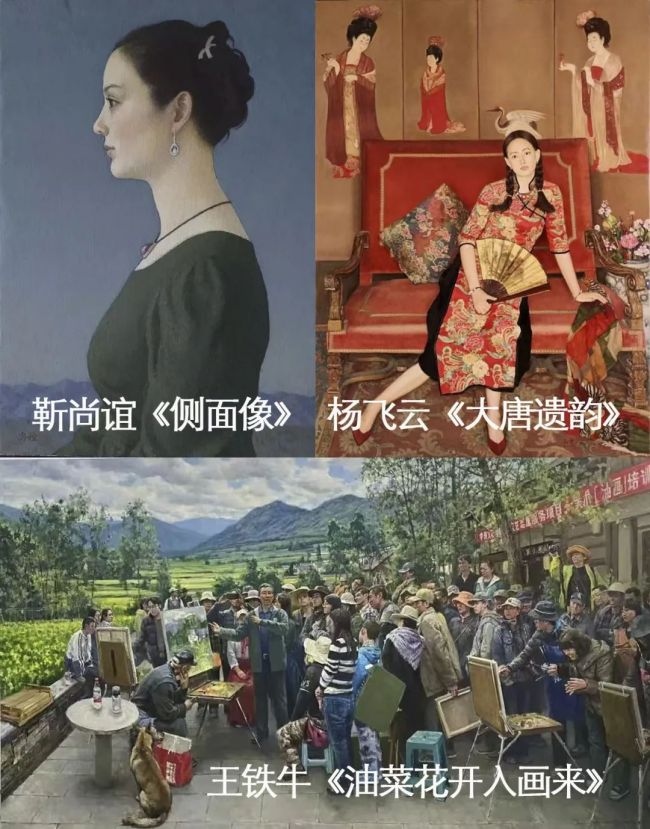

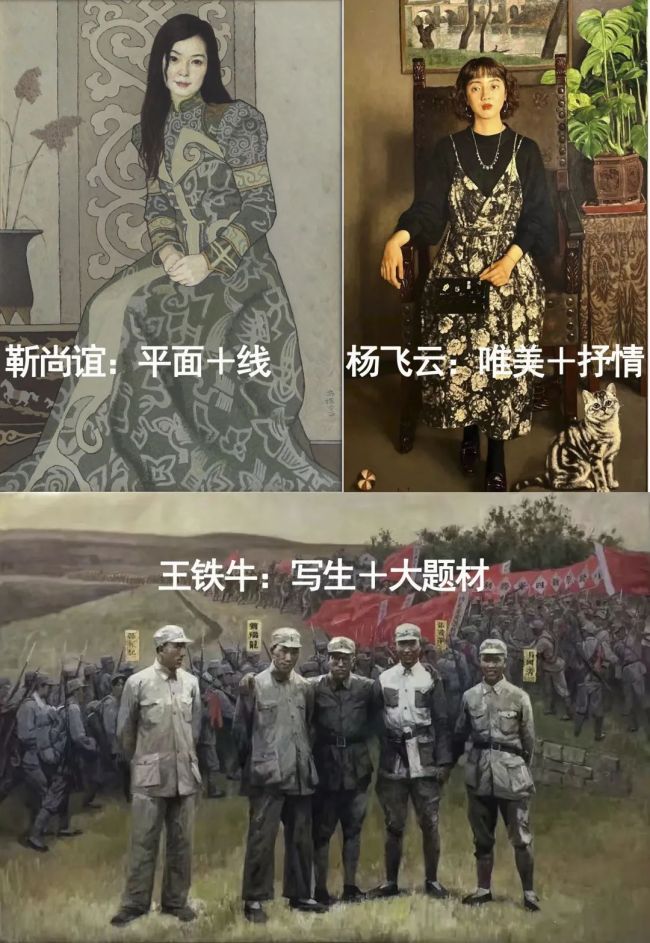

六、关于靳尚谊、杨飞云、王铁牛三位油画艺术家风格的比较

(一)共同特点

(1)学院派的深厚根基

三人均接受过严格的学院派训练,属于列宾美术学院体系,对西方古典写实技法的研究深入骨髓。靳尚谊师从马克西莫夫,杨飞云受靳尚谊影响,王铁牛师从梅里尼克夫兼具中俄油画教育背景。他们注重素描造型的严谨性、解剖结构的准确性,以及对光影、色彩的古典化处理。

(2)唯美主义的审美倾向

他们的作品普遍追求理想化美感,弱化社会批判性,强调视觉和谐与精神升华。人物形象多端庄典雅(如靳尚谊的《塔吉克新娘》、杨飞云的《镶金边的云》),王铁牛的《少数民族女子》,风景与静物亦注重形式美感的提炼,带有“诗性写实”特质。

(3)对中西融合的探索

在技法层面,三人均尝试将西方油画语言与中国传统美学结合:

【靳尚谊】以中国水墨的“线意识”弱化体积感;

【杨飞云】通过含蓄的东方情韵平衡古典油画的厚重感;

【王铁牛】在历史题材中融入民间艺术的装饰性色彩。

(4)对“人文精神”的坚守

在当代艺术观念化、抽象化的潮流中,三人坚持具象写实,强调艺术对人性、情感与永恒价值的表达,体现出对人文精神的回归。

(二)作品风格差异与独特性

(1)艺术语言的不同道路

【靳尚谊】新古典主义的“理性节制”。

其作品以冷峻的灰色调和几何化的构图。如《侧面像》营造庄重感,人物姿态凝练如雕塑,强调“形”的纯粹性,近乎一种形而上的精神肖像。

【杨飞云】浪漫主义的“感性抒情”。

偏爱暖色调与柔和光线。如《大唐遗梦》,笔触更松动,注重氛围的营造。人物常处于私密空间,带有朦胧的诗意与感性温度。

【王铁牛】现实主义的“叙事张力”。

题材多聚焦历史事件或乡土生活。如《油菜花开入画来》,构图更具戏剧性,笔触粗犷厚重,强调场景的叙事性与时代印记。

(2)文化视角的差异

【靳尚谊】的作品带有知识分子式的文化自觉,试图通过油画重构中国古典美学;

【杨飞云】更关注个体生命的灵性表达,画面常带有宗教般的静谧感;

【王铁牛】则扎根于集体记忆与家国情怀,作品更具公共性与史诗性。

(3)对“写实”的突破路径

【靳尚谊】通过“简化”与“平面化”解构古典油画的纵深空间,走向现代性;

【杨飞云】以“意象化”笔触弱化细节,赋予写实以抒情性;

【王铁牛】则通过“主题性创作”拓展写实绘画的社会功能。

(三)时代语境中的定位

【靳尚谊】作为新中国第二代油画家代表,他的新古典主义实践是对前苏联现实主义模式的反思,亦是改革开放后艺术回归本体的先声。

【杨飞云】80年代“古典风潮”的推动者,其唯美风格呼应了社会转型期对精神净土的渴望。

【王铁牛】在主题性创作与现实主义深化的脉络中,坚守俄罗斯巡回画派道路,同时回应全球化语境下的文化身份问题。

三人的艺术实践共同证明:写实绝非简单的技术复刻,而是对人性、历史与文化的深度凝视。靳尚谊的“理性之美”、杨飞云的“灵性之美”、王铁牛的“雄浑之美”,分别从不同维度拓展了写实油画的边界,也为中国当代艺术提供了“重返经典”的另一种可能。

七、结语:以画笔镌刻时代的精神肖像

王铁牛教授的艺术生涯,印证了现实主义绘画在当代的顽强生命力。他擅长大型主题性历史题材的创作,再现式的宏大叙事,大空间、大场面、大人群复杂构图的调度把控力,运筹帷幄统领全局。他以学院派的严谨技法为根基,以写生为方法论,以家国情怀为内核,构建起一座连接历史真实与艺术理想的桥梁。其作品不仅是个人艺术观的凝练,更折射出一个时代对“真、善、美”的不懈追寻。在技术革新与观念更迭并行的今天,这种坚守与突破并重的创作姿态,无疑为中国艺术提供了极具启示性的参照。

(文/王根)

作品欣赏

油画,200X350cm

《郓城战役》油画菏泽鲁西南战役纪念馆

《赤壁之战》(与晏阳合作完成部分)

《赤壁之战》局部

《北大营突围战》油画,280X420cm

《渡过赤水河》油画,250X350cm

《甲午之殇》油画,200X380cm,作者:王铁牛、晏阳

《义和团联合清军攻打老龙头火车站》,油画,180X320cm

《明代抗倭英雄戚继光》油画,150X180cm,2014年

《马克思在海牙国际工人大会》,油画局部1

《马克思在海牙国际工人大会》,油画局部2

《渡过赤水河》油画,200X300cm,2016年

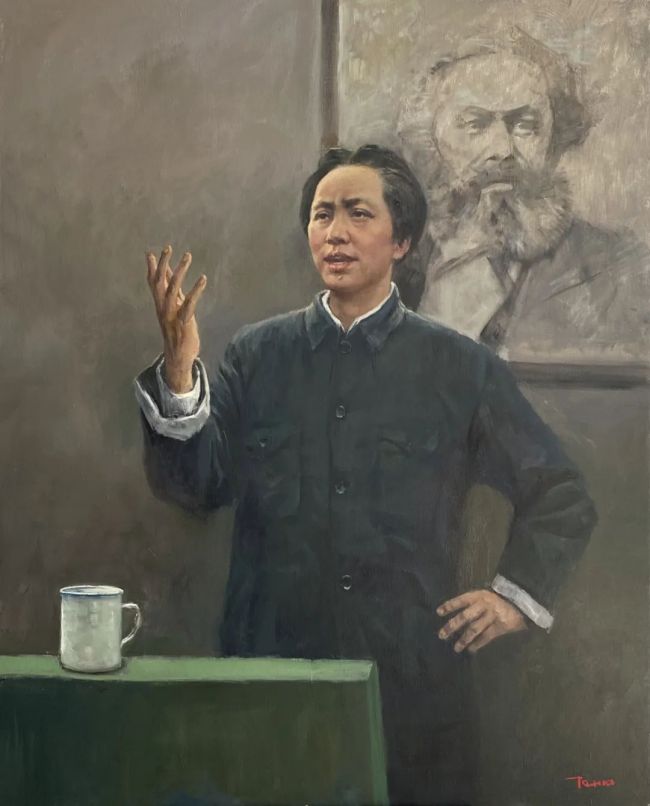

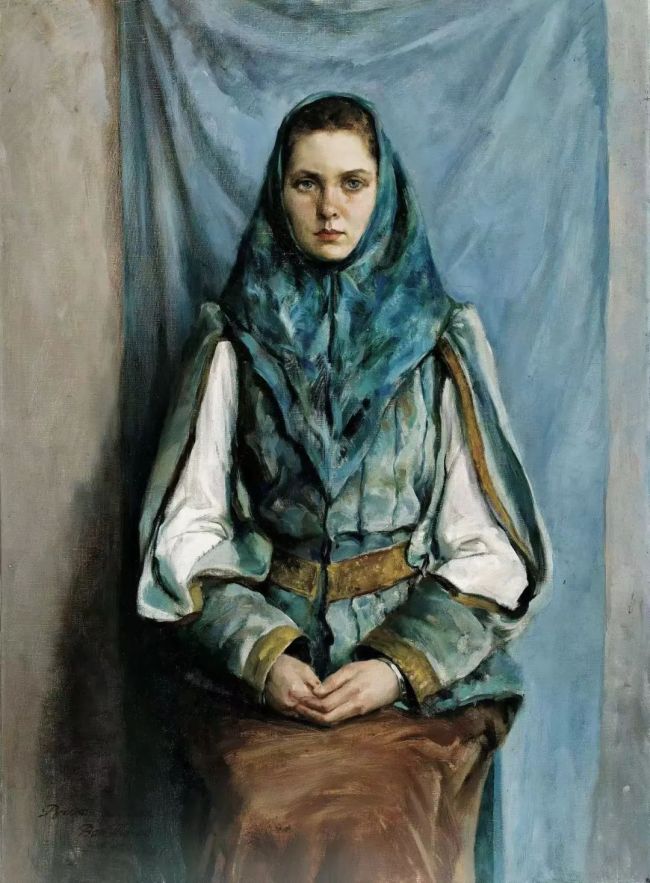

油画,150X120cm,2012年

油画,150x120cm,2020年

油画,1977年

《藏族劳动模范提布》,油画,60x80cm

《哈萨克族姑娘达娜》油画,100x70cm,2023年

《俄罗斯姑娘》,油画,100x70cm

《俄罗斯男子肖像》,油画,100x70cm

《红衣女子肖像》,油画,100x70cm

《少数民族女子》,油画,100x70cm

《白桦树下人物肖像》,油画,100x70cm

《黑衣女人肖像》,油画,100x70cm

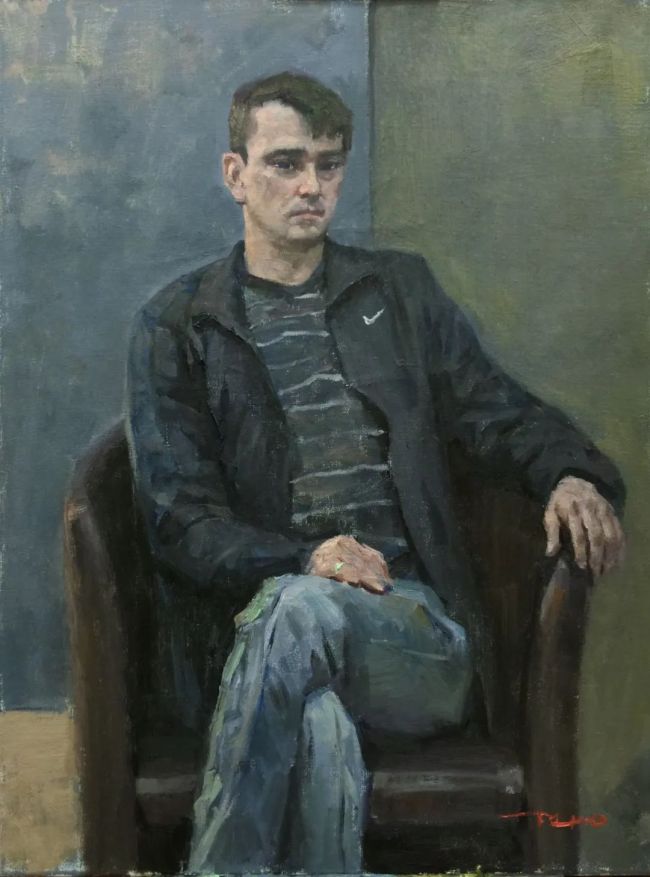

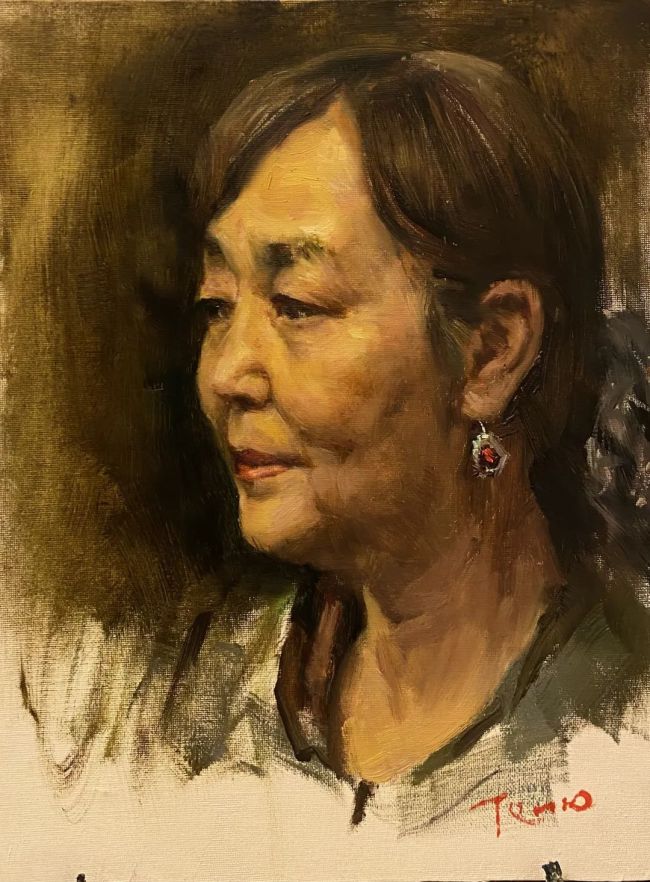

《陈老师头像写生》,油画,40x50cm

《龙岩初溪土楼之二》,油画,40x50cm,2024年

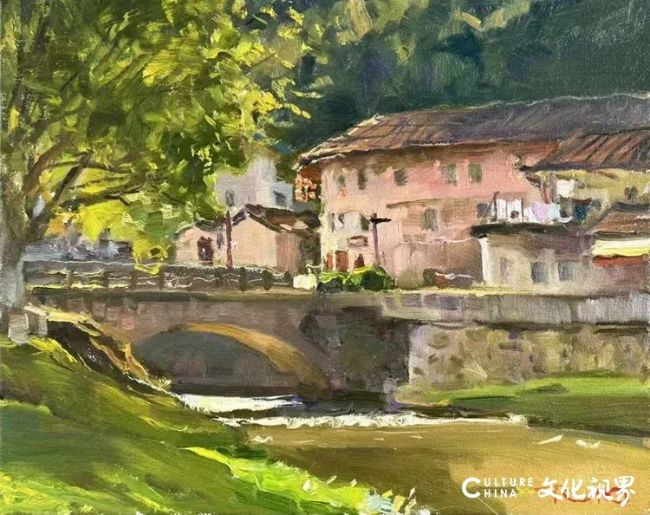

《洪坑村桥》,油画,50x40cm,2024年

《河边洪坑村房子》,油画,50x40cm,2024年

《洪坑村》,油画,50x40cm,2024年

《洪坑村房屋一角》,油画,50x40cm,2024年

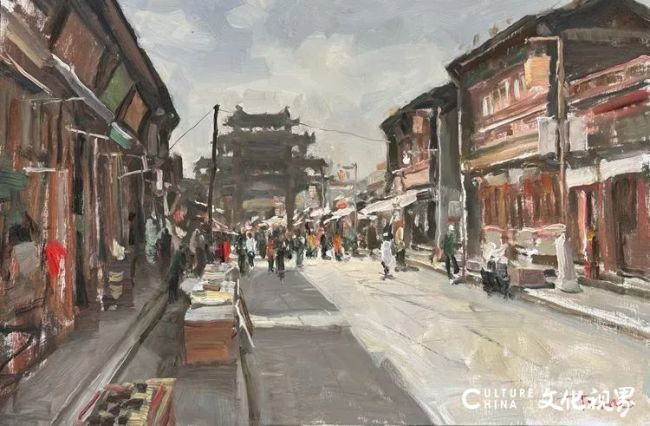

《兴城古城》,油画,40x60cm,2024年

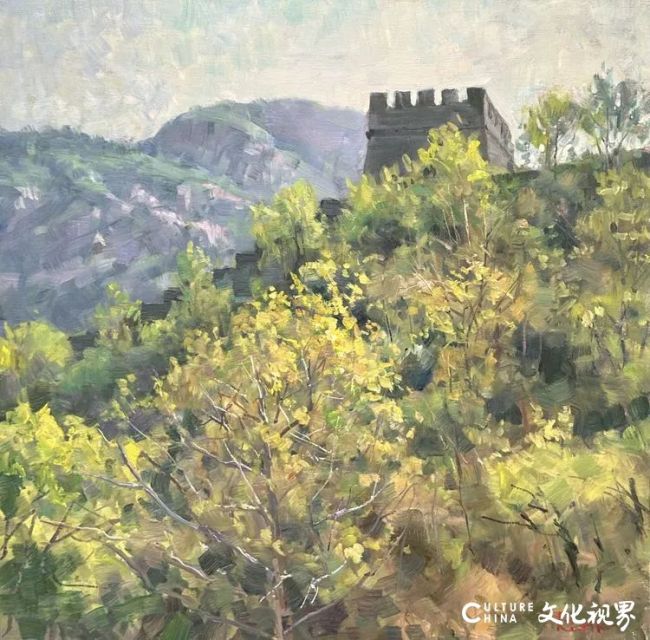

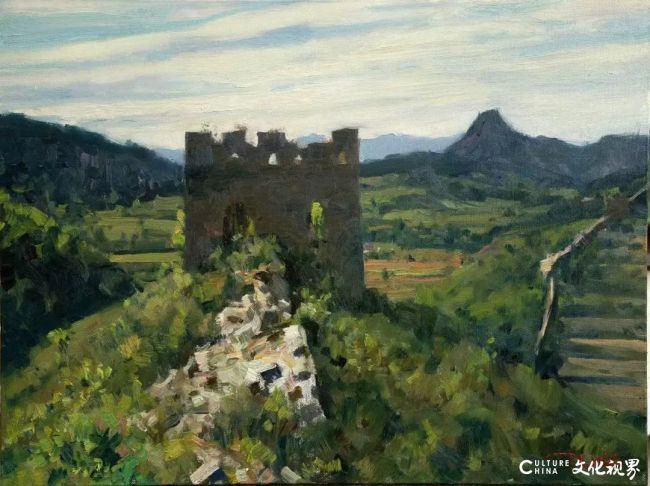

《九门口长城》,油画,50x60cm,2024年

《九门口长城》,油画,50x60cm,2024年

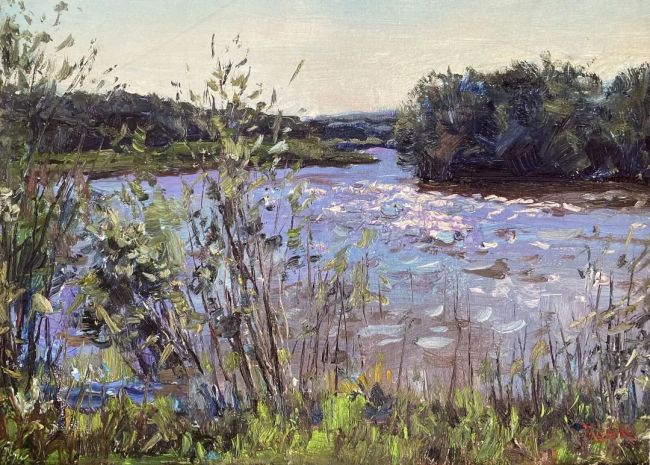

《大庆龙凤湿地苇塘之一》,油画,50x60cm,2024年

《汤原村带栅栏的房子》油画50x40cm2024年

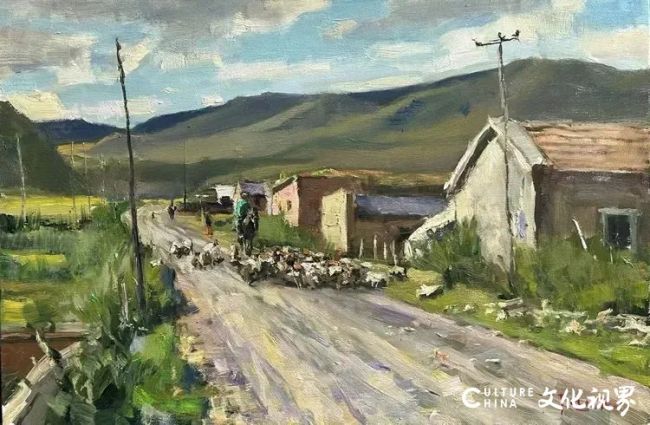

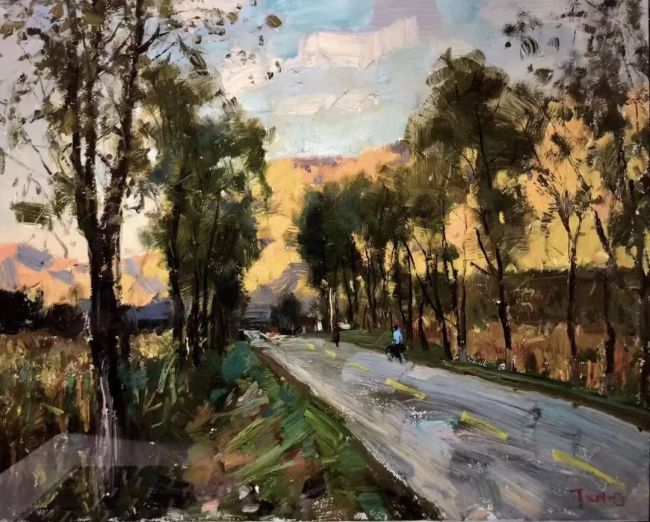

《天山深处的哈萨克牧区路边一景》,油画,40x60cm,2024年

《哈萨克牧区的房子》,油画,40x60cm,2024年

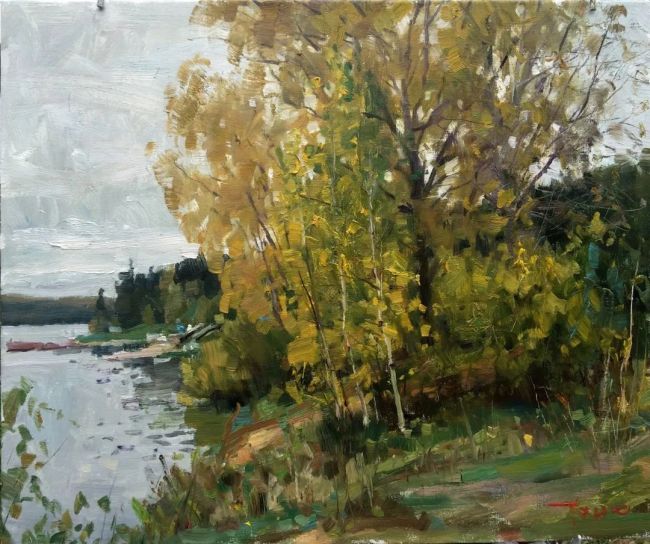

《秋分的白桦林》,油画,50x40cm,2024年

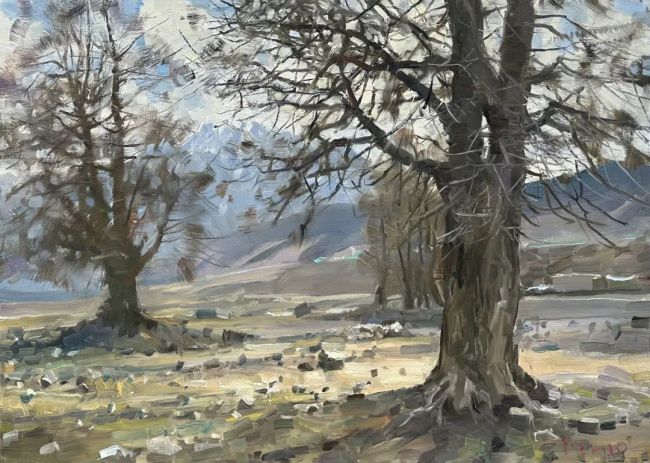

《老树》,油画,60x80cm

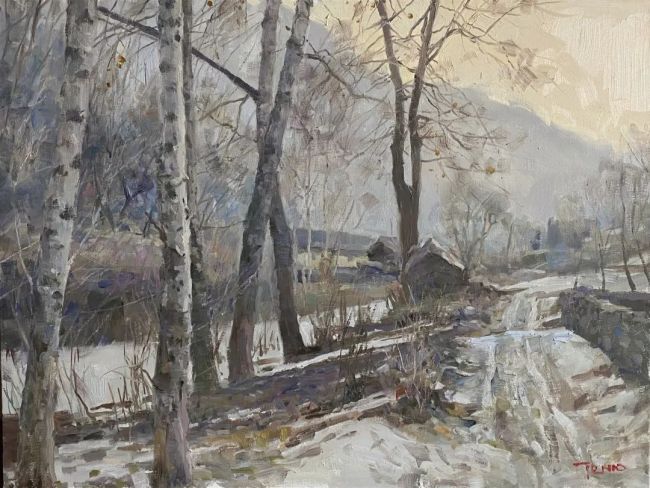

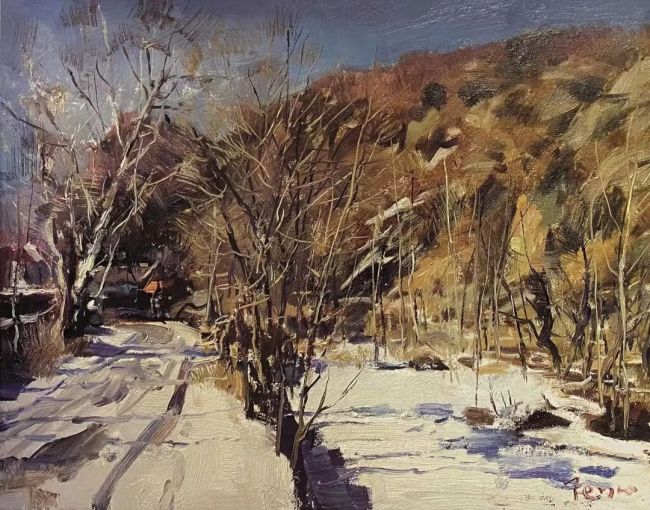

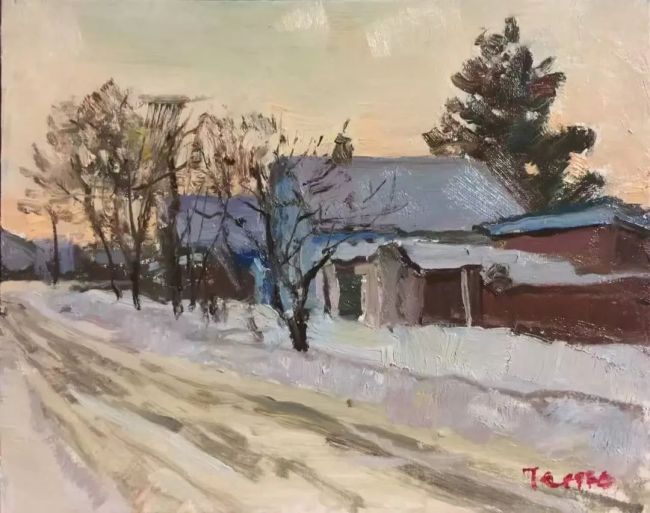

《冬雪过后》,油画,50x60cm

《雪后田间路》,油画,50x60cm

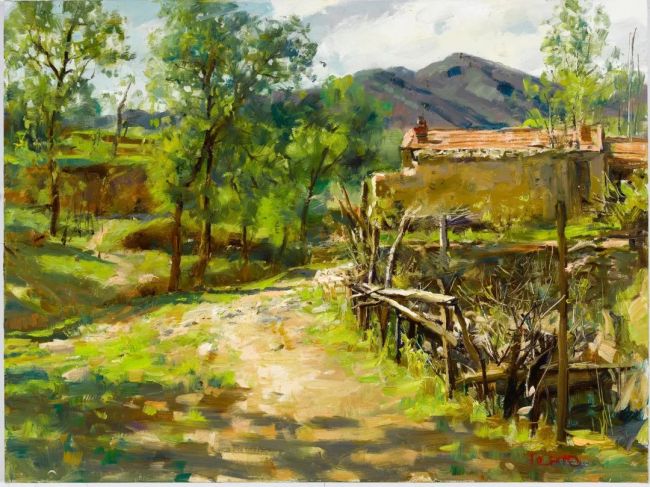

《牛栏》,油画,50x60cm

《拱桥》,油画,50x60cm

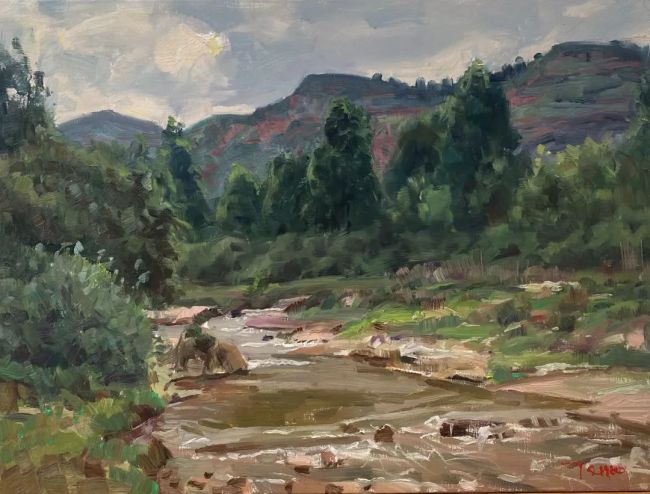

《山清水秀》,油画,50x60cm

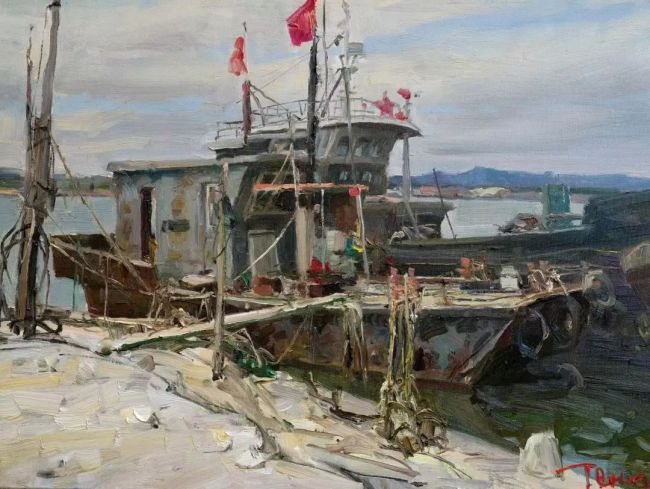

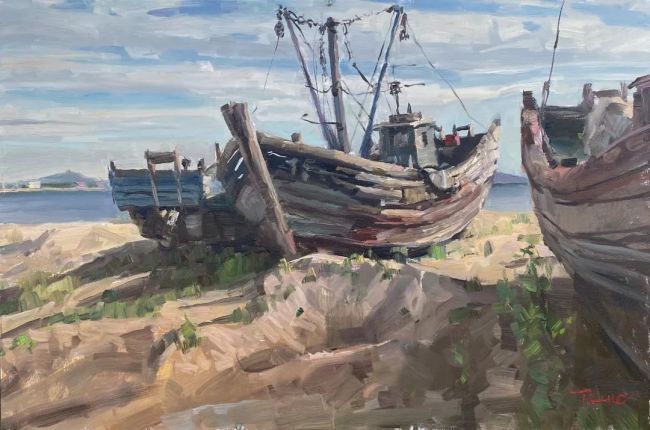

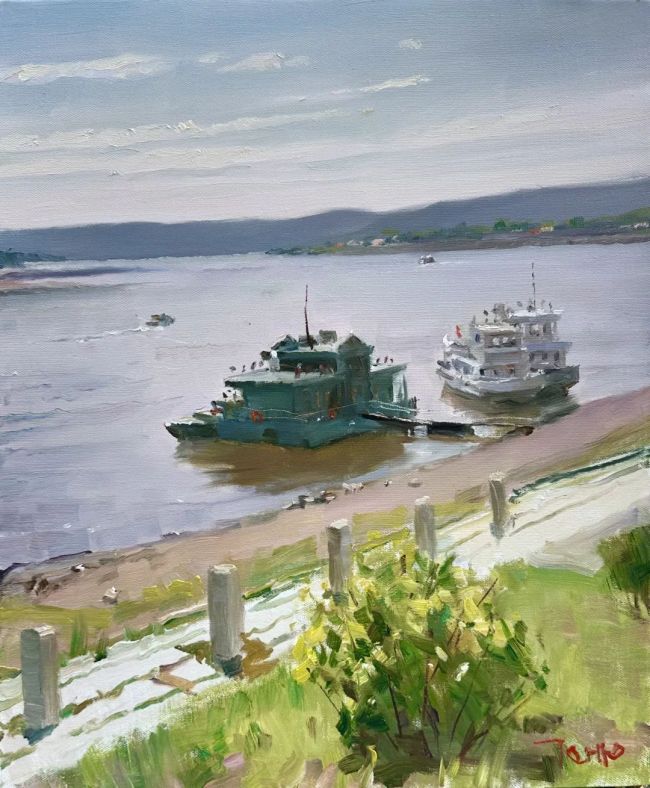

《靠岸》,油画,50x60cm

《二界沟的船》油画50x60cm

《码头》,油画,50x60cm

《停泊》,油画,50x60cm

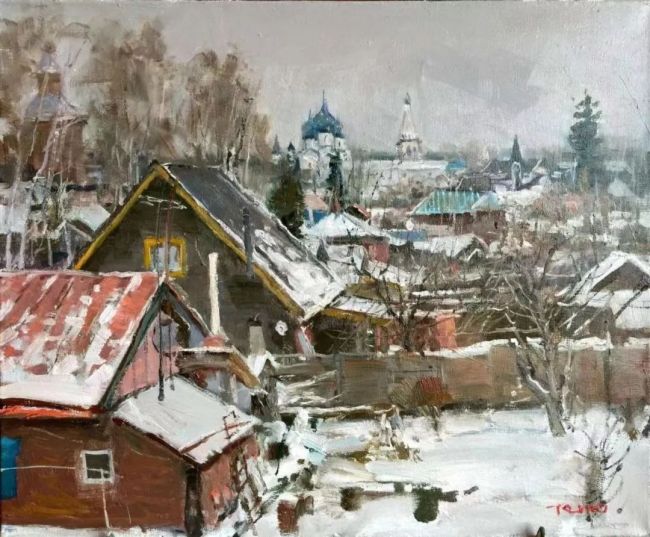

《岭上人家》,油画,50x60cm

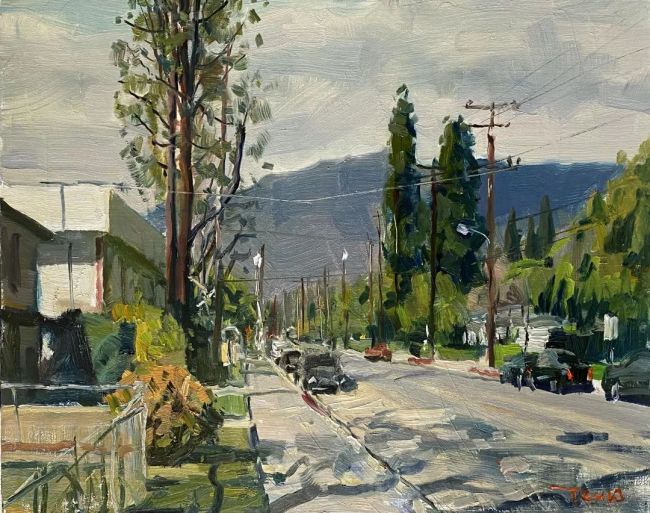

《乡镇的路》,油画,50x60cm

《河边》,油画,50x60cm

《冬天的村路》,油画,50x60cm

《冬日》,油画,50x60cm

《河流》,油画,50x60cm

《水田》,油画,50x60cm

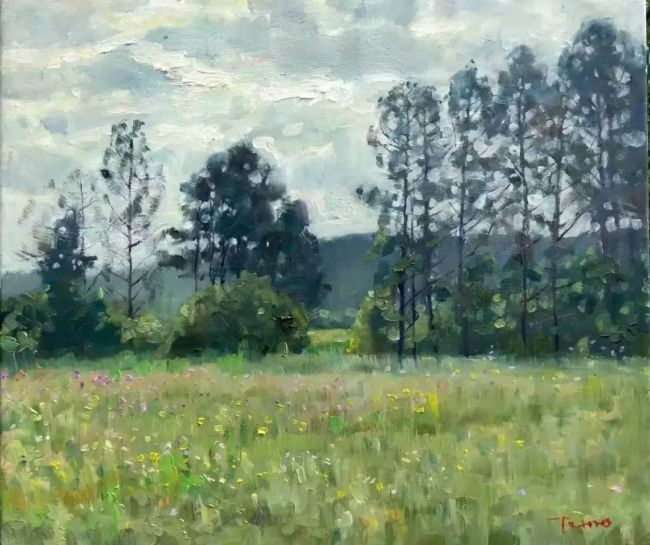

《田野》,油画,50x60cm

《河边人家》,油画,50x60cm

《田埂河坝》,油画,50x60cm

《夕阳》,油画,50x60cm

《湿地》,油画,50x60cm

《城墙下人家》,油画,50x60cm

《初秋的天山脚下》,油画,54.5X73cm

《远眺雪山》,油画,50x60cm

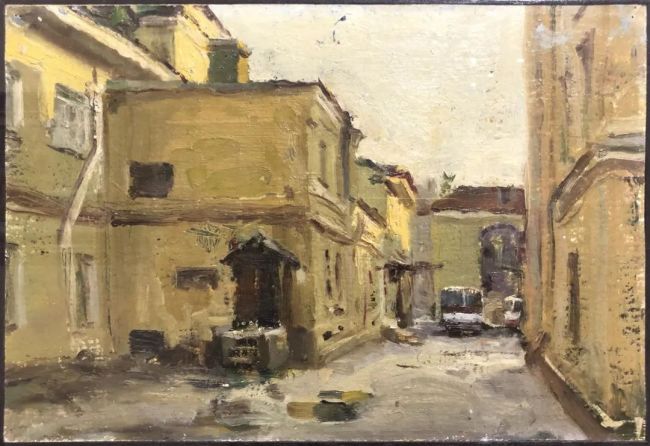

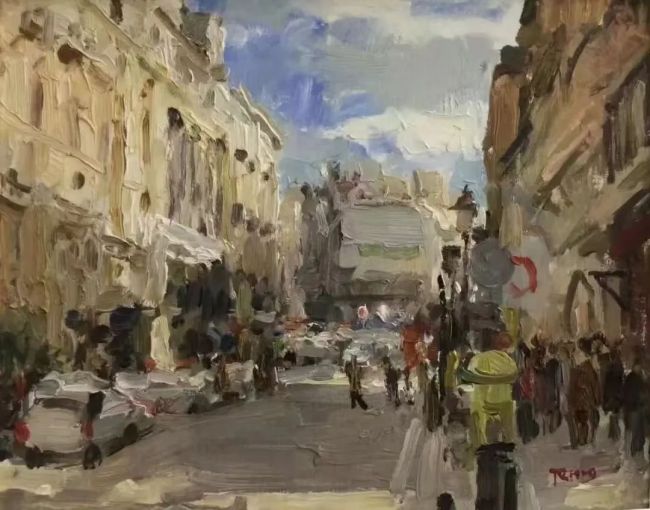

《欧洲街景》,油画,40X50cm

《意大利彩色岛》,油画,100x80cm

《教堂》,油画,100x80cm

《科罗拉多大峡谷夕照》,油画,40X50cm,2020年

《欧洲风情》,油画,50x60cm

《十月的伏尔加河畔》,油画,50×60cm,2017

《湼瓦河对岸的伊萨克教堂》,油画,50X60cm,2017年

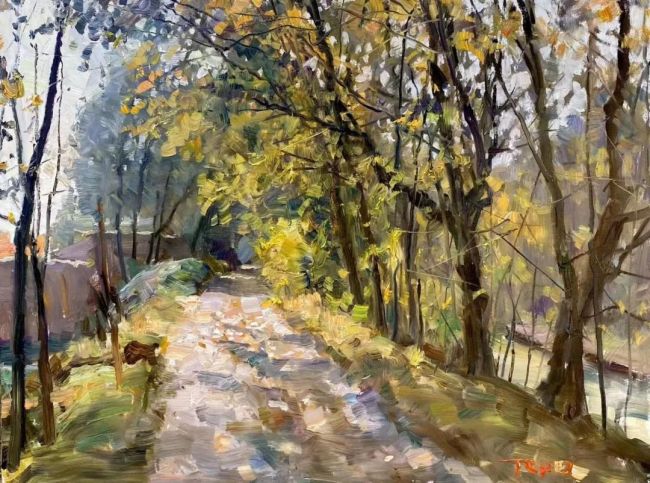

《村路》,油画,60×80cm,2019

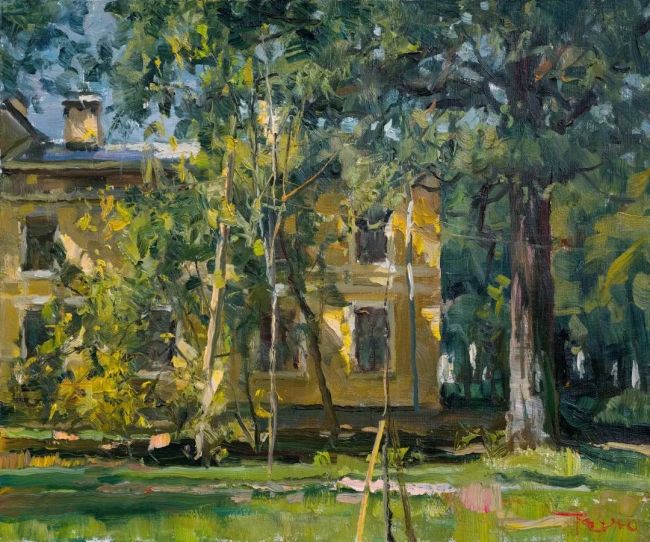

《鄂州西山武昌楼写生》,油画,80×80cm,2021

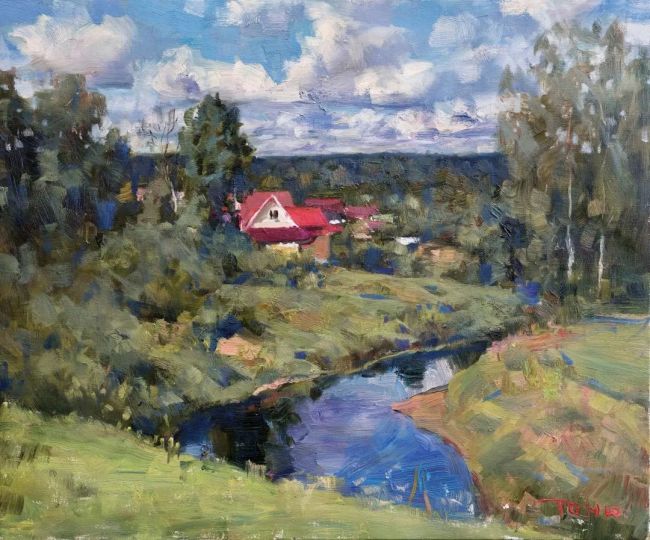

《黄昏的湖畔》,油画,80×100cm,2017

《教堂剪影》,油画,80×100cm,2017

《上午的阳光》,油画,50×60cm,2018

《晴朗的天气》,油画,50×60cm,2018

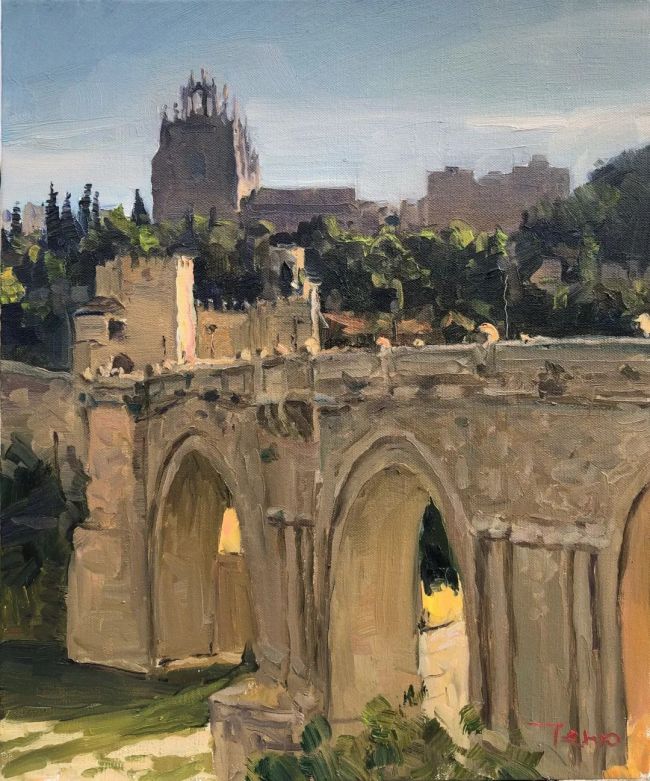

《托莱多圣马丁桥的早上》,油画,60X50cm,2018

《桥》,油画,60X50cm,2018

《意大利科尔多那古城》,油画,40×40cm,2016

《街景1》,油画,50x70cm

《街景2》,油画,50x60cm

《落日云霞》,油画,50x70cm

《秋》,油画,50×60cm

《岁月悠悠》,油画,30×40cm,2016

《雪后》,油画,50x60cm

《雪后》油画,80×100cm,2019

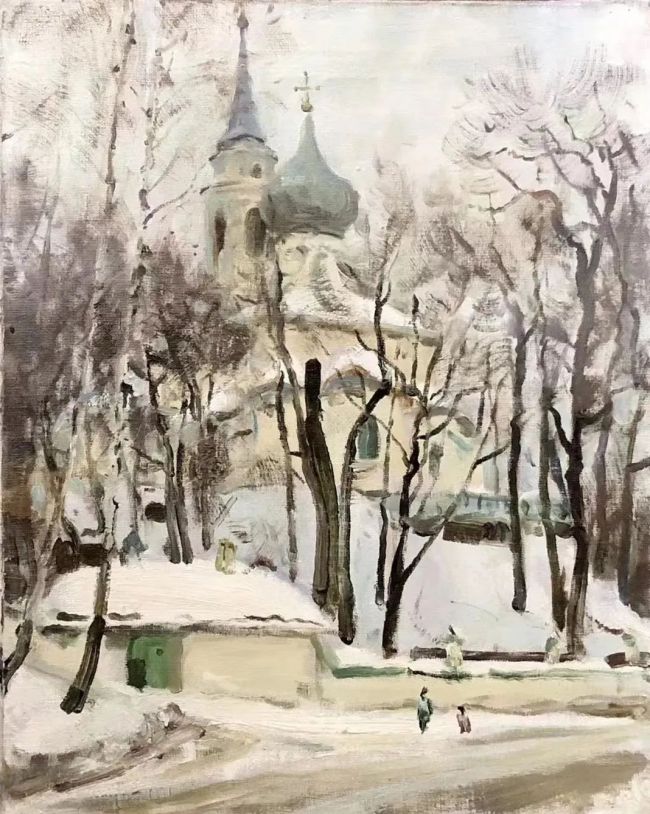

《普希金故乡的教堂》油画,50×40cm,1998

《苏兹达里的雪后》油画,50X60cm,2016

《苏兹达里的冬天》油画,50X60cm,2016

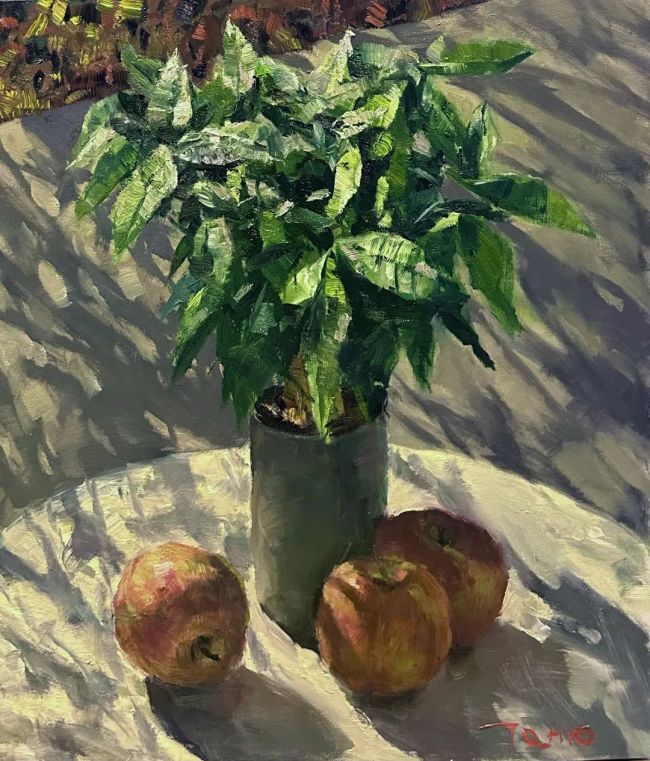

《花盆水果》油画,50X60cm

《白玫瑰》油画,50X60cm

《粉色玫瑰》油画,50X60cm

《百合与柠檬》油画,50X60cm

《红苹果》油画,50X60cm

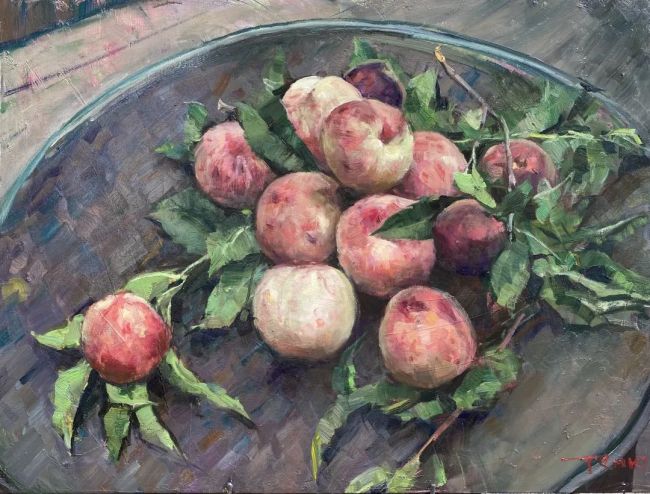

《桃子》油画,50X60cm

(来源:艺术论点)

画家简介

王铁牛,清华大学美术学院教授,中国美术家协会国家重大题材美术创作艺术委员会委员,全国最美志愿者荣誉称号获得者,中国文艺志愿者协会荣誉会员,中国俄罗斯友好协会理事,留俄(苏)美术院校校友会会长,俄罗斯艺术科学院荣誉院士,俄罗斯列宾美术学院荣誉教授、荣誉博士,俄罗斯苏里科夫美术学院荣誉教授。