一

“破”,汉许慎《说文解字》中说:“破,石碎也。”后多指将原本的事物变得不完整。书法艺术讲究“破”,比如“破体”“破格”“破笔”等。

“破体”,始出唐张彦远《法书要录三·徐浩论书》中“厥后钟善真书,张称草圣,右军行法,小令破体,皆一时之妙”,唐张怀瓘在他的《书断》中称“王献之变右军行书,号曰破体书”,所谓“破体”,即打破既有体格,标新立异多于守法囿规,出己心怀,随心而书。

“破格”,见清郑板桥《破格书兰亭集序》中“古人书法,入神超妙,而石刻、木刻,千翻万变,遗意荡然。若复依样葫芦,才子俱归恶道。故作此破格书以警来学,即以请教当代名公,亦无不可”,这里的“破格”,是与“破体”有交集的审美创造,即不为现世约定俗成风格所限,力求戛戛独造、无以匹之。郑板桥是“破体”书法的典型书家,他杂用篆隶行楷,以隶为主,以画作书,结体、行款纵横错落,有整有斜,自称为“六分半书”,风格被称为“乱石铺街”。

“破笔”,多指笔墨行运上打破提转按驻常态,有捉刀挥棒之意,猛压狠拽,求得以反索正、以丑为美。郑板桥在他的《墨竹图轴》中说徐渭运笔“画雪竹,纯以瘦笔、破笔、燥笔、断笔为之,绝不类竹”,其中的“破笔”便是指徐渭笔法失度失控,无规可循,由此开辟书法生面之一路。

匪夷所思的是,传统书家在“破体”“破格”“破笔”方面付出了多方努力,独独留下笔锋这一核心空间,期许后世书家为之破解。

二

现代学者沈尹默在他的《论书丛稿》中说过关于笔锋的一段文字:“笔头中心一簇长而且尖的部分名为锋,周围包裹着短一些的毛名为副毫。毛笔这样制作,是为了使笔头中间便于含墨。笔锋在点画中行动时,墨水会随着它所行动的地方顺着尖头流注下去。”这段话表明,毛笔因主锋与副毫的存在,为书法创作呈现中锋、藏锋、露锋、顺锋、逆锋、折锋、带锋等提供了可能,纸上线条痕迹之肥、枯、刚、弱等皆因笔锋运行起倒、顿挫、粗细、徐疾等变化而引起,笔锋是书法创作的关键要素,所有书家功力、天赋、情感等均通过笔锋实现。

张海先生担承书史“破”的重任,“墨分五彩、意在境中”,将笔锋一分为二、一分为多,呈现的审美效果就远不是肥、枯、刚、弱那般简单,仅从线条上便可看出其审美特征的万千气象,有如石涛《画语录》中说:“苟非其然,焉能使笔墨之下,有胎有骨、有开有合、有体有用、有形有势、有拱有立,有蹲跳、有潜伏、有冲霄、有崱屴、有磅礴、有嵯峨、有巑岏、有奇峭、有险峻一一尽其灵而足其神?”

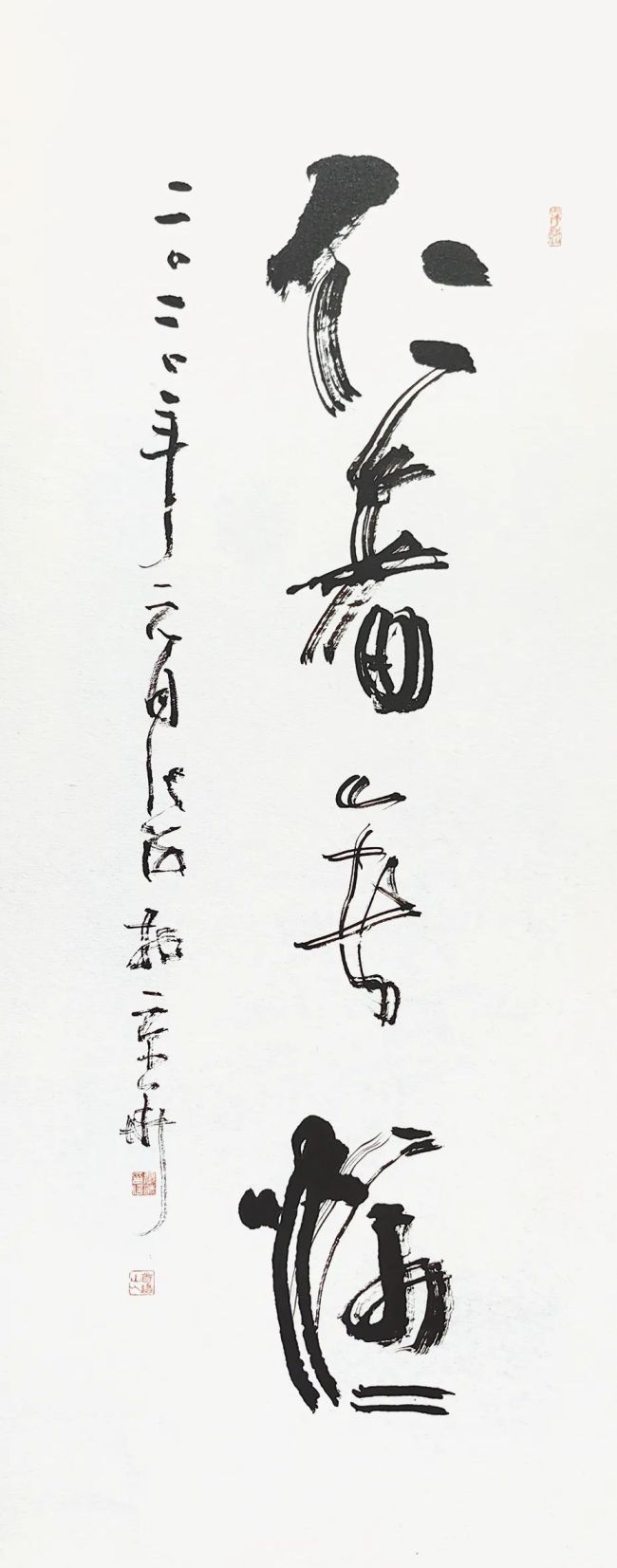

仁者无忧

那么,张海先生笔下,如此“破锋”的线条审美是怎样产生的呢?

每一门艺术都有自己的特殊符号系统,书法的符号系统就是线条,线条是构成书法艺术形式的唯一手段与语言。几何学上的线条构不成艺术,只有当线条获得足够丰富的表现力时,笔墨线条才上升为艺术、上升为艺术语言,才具备审美基因,而这种线条的审美观意义有三。

一是把空间界定成各种形态的块面。审美感觉最初是字体间的块面生发,不同的块面形态引发赏析者不同的遐想与感受,这既受赏析者文化素养的影响,也受不同块面形态的支配。一般意义上讲,静止固定的艺术,块面越简单,留给人们反刍咀嚼、回味思考的余地越大,但动态的具有灵性的艺术,块面越缤纷繁复、参差陆离,越具有脉动与生机,映射给人的赏析张力就越大。美术字的空间分割可以有美感但总是缺少灵性,优秀的书法线条分割空间与块面往往魔幻玲珑,因此其审美语言也就深邃而多彩。而“破锋”的意义在于使块面的分割欲连未连,欲断未断,不可捉摸,扑朔迷离。南朝刘勰在《文心雕龙》中说:“总文理,统首尾,定与夺,合涯际,弥纶一篇,使杂而不越者也。”“破锋”“杂而不越”的块面结构使令人心潮起伏、心旌摇曳的灵性由此产生。

二是表现出节奏变化。高品质的线条包含丰富的节奏变化,这种节奏虽不如音乐具有可感性,但各有各的韵律把控。“破锋”的意义正是将一种节奏变幻为多重节奏,若考虑到各种字体和同一字体中不同的风格,毫不夸张地说,“破锋”线条是世界上变化最为丰富的节奏组合体之一。

三是拥有特定的情调。唐孙过庭在他的《书谱》中说:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”线条中蕴含着浓厚的情愫,历代书家代有论述。天下三大行书,王羲之《兰亭序》,董其昌评之“或小或大,随手所如”,这便是线条具有随意随机的欢愉情感。颜真卿的《祭侄文稿》,朱长文评之“纵横有象,低昂有态”,体现了线条具有积蓄于胸的刚劲愤懑之情感。而苏轼的《黄州寒食诗帖》,黄庭坚评之“文章之气,郁郁芊芊”,线条边廓秀丽清晰,具有在无奈中追求有依的洒脱情感。而“破锋”的审美意义正是通过线条将原一维情调变幻为多重情调,由单声唱转为多重组合唱,多重之中有欢愉,有刚劲,有洒脱,多种情感皆可寻找到适宜之载体。

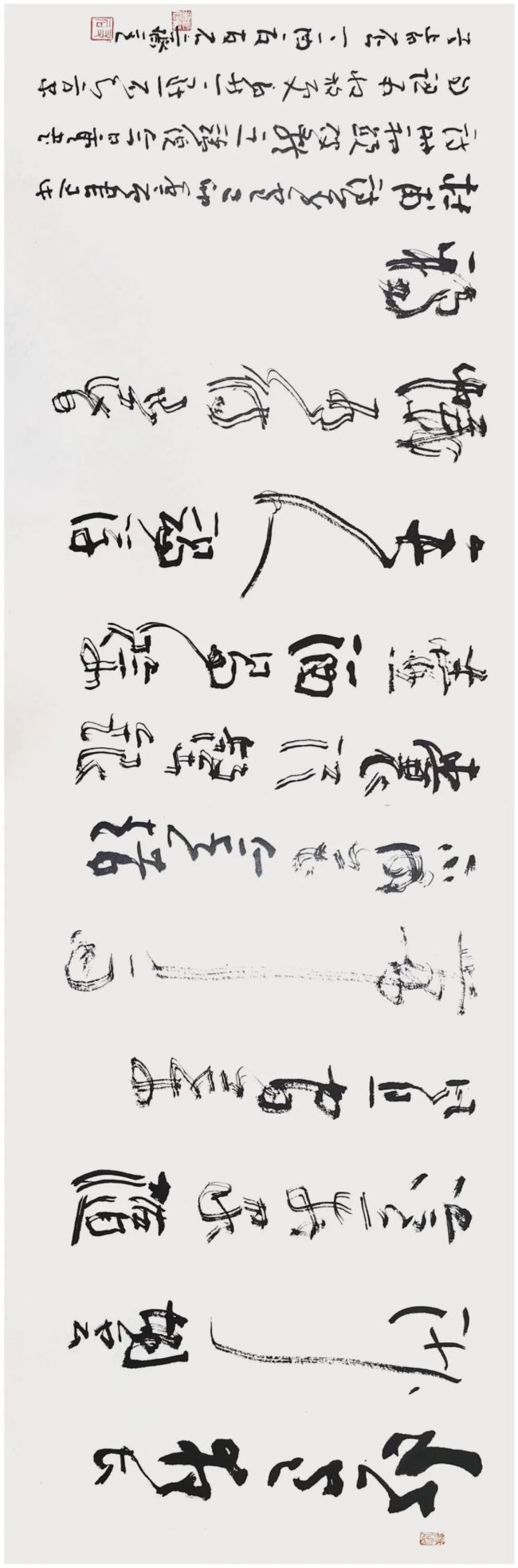

请横屏欣赏

杜甫《对雪》

三

除上述线条分析外,笔者认为“破锋”的审美意义还表现在以下几个方面。

“计白当黑”是艺术中迷人的花朵,清笪重光在他的《书筏》中说,“匡廓之白,手布均齐,散乱之白,眼布匀称”“画能如金刀之割净,白始如玉尺之量齐”。由于书法中墨色与空白构成两大对比,并无第三种层次进行干扰或调节,所以书法中布白的比重就超过其他艺术。曾说过“常计白以当黑,奇趣乃出”的邓石如,就深谙其道,他的诸多作品常常让人感觉是“白”在主宰着“黑”,因“白”而给人以清秀洒脱、浑厚的美感。一般而言,空白面积越大,越显示出“寥廓江天万里霜”。张海先生“破锋”的意义正在于此,行笔的流畅生发秀丽雅致,从而令笔墨呈厚重、苍浑、悍劲之感。

“飞白”是书法中一种特殊的笔法,笔画末端多呈枯丝行进,产生一种脱墨效果,配以起笔阶段的浓墨、涨墨,从而形成强烈对比,加强了作品的韵律感和节奏感。此笔法相传是东汉蔡邕受修鸿都门的工匠用帚子蘸白粉刷字的启发而创造。北宋黄伯思在他的《东观余论》中解释为:“取其发丝的笔迹谓之白,其势若飞举者谓之飞。”“破锋”与“飞白”并不相同,区别是前者多显示于单字中的笔画,后者常显示于章法上字与字的勾连。从此意义上讲,“破锋”是“飞白”艺术的补充与延展。张海先生若干草书,如书仲殊《南柯子》、李白《夜宿山寺》、陆游《过灵石三峰》等,多有三部曲,以“破锋”开始,中配以“飞白”,后“破锋”“飞白”双用,整体似之,笔笔似金索银链,恰如天乐流响。

“破锋”的另一审美意义是“形散而神不散”。“神不散”主要是说其线条表述意韵,明确而集中。表面上,“破锋”主要表现在线条的运行、组织以及表达方式这些外在的形式上,书家内在的情思将这些“散破”的线条牢牢地凝聚在一起,如时人的评说——破而不散、散而不乱,捻毫裹进,韧如铁线。若没有书家内在情思驾驭着这“散乱”,线条是不可能被称之为“铁线”“筋书”“一笔草”“游丝草”的。正如《岁月如歌——张海书法展作品选》中引述张海先生本人所说那样:“我之四体,虽体式面目不同,其笔意神情有相通处,隶有草之韵,楷有行之意,篆有隶之势,行草亦有篆隶之笔,故体虽四分,神同一合,旨在表现笔性墨趣而已。”

(文/嵇绍玉,来源:古戈爾藝術)

艺术家简介

张海,1941年9月生于河南省偃师市,郑州大学终身荣誉教授。现任中国书法家协会名誉主席,全国政协书画室副主任,河南省文联名誉主席,郑州大学书法学院院长、博士生导师,国务院批准有突出贡献专家。曾任第八、九、十届全国人大代表,第十一、十二届全国政协常委,中国书法家协会第五、六届主席,河南省文联主席,河南省书法家协会主席,郑州大学美术学院院长,河南省书画院院长等。