对于书法来讲,书法之“本体”自然是组成书法本身的笔法、点画、结构、章法、墨法、空间、造型等可通过视觉感受的实体元素,即形质或形式本身。

从本体的角度,书法批评本该聚焦于作品本身,以作品自身形式为中心,对作品的构成元素、组合关系及其视觉效果作出批评和评判,但古人对于书法的考量往往徘徊于书法的形质本体之外,即使涉及书法形质的问题,其评述也往往是宽泛而笼统的;相反的是,书法批评自产生伊始就表现出对神采、道、意、趣、气、伦理、性情、师承、风度等审美意象的青睐,这一方面是由传统文化的特殊语境所造就,另一方面也和传统士人修养的综合与全面有关,集多重身份于一身的古代书家往往会用一些文学性的修辞和比况的手法认识和分析书法,这些意象式的批评相对于形质本体批评而言,是虚幻而不确定的,如:

王右军书如谢家子弟,纵复不端正者,爽爽有一种风气。

伯英章草似长虹饮涧,落霞浮浦;又似妖物沾濡,繁霜摇落。

蔡邕书骨气洞达,爽爽如有神力。

孔琳之书,放纵快利,笔道流便,二王后略无其比。

王献之,晋中书令,善隶、藁,骨势不及父而媚趣过之。

张功夫第一,天然次之,衣帛先书,称为草圣。锺天然第一,功夫次之,妙尽许昌之碑,穷极邺下之牍。王功夫不及张,天然过之;天然不及锺,功夫过之。

类似这些隐晦、虚妄的意象批评把人们引入无尽的想象,缺乏确切的形质描述。在意象批评盛行的同时也引起了一些不满和批判,孙过庭就曾对此批评道:“多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理”,认为这种批评都是一些浮华的描绘,并无益于书法本体的理解。米芾就对此类批评充满疑惑,他说:“前贤论书,征引迂远,比况奇特,如‘龙跳天门,虎卧凤阙’,是何等语?”,认为这种比拟奇特的批评,让人不知所云。项穆也说:“临池赏鉴,代不虚人,评论体势,悉非真谛。拟形于云雨,譬象于龙蛇,外状其浮华,内迷其实理。”项穆的看法与孙过庭相似,都认为浮华的意象反而会迷惑人们对于书法批评的准确理解。这些质疑和不满一方面表明意象式批评的弊端和本体批评的缺乏,另一方面也说明本体批评已越发引起人们的重视。

古代书法批评虽然以审美意象为主,但趋于形质本体的脚步却是不曾停止的,并表现出逐步深入的态势。

早期的书法批评可以说几乎是意象式的,但是我们也不可否认涉及本体批评的存在,只是相关形质批评的数量非常少,并且非常简单、笼统,如:“笔道流变”“笔迹精熟”“甚得笔势”“结字小疏”“行间茂密”“浆深色浓”等,这类批评虽然涉及书法的字迹、笔势、结字、行间等本体元素,还首次关注到墨色的问题,但对于这些本体的评判仍是一些形容性的简单描述,缺乏具体的理性分析,并无实际的技术衡量标准。

入唐后,意象式批评在书法批评中依然占据着绝对优势,相关本体的批评仍是一些简单的描述,但较之前已更为广阔和深刻。李世民《笔法诀》中对点画的评述虽仍带有形容性的描绘,但已表现出简单技法层面的阐述,如:“为点必勒,贵涩而迟”“为环比郁,贵蹙锋而总转”“磔须战笔外发,得意徐乃出之”等,已涉及“勒”“蹙锋”“转”“战笔外发”“徐出”等用笔技巧,对于点画的评述与之前宽泛、虚妄的审美意象相比无疑更趋于具体,已表现出一定的可操作性。孙过庭还首次将“使转”引入书法批评,他说:“元常不草,使转纵横”。“使转”是草书常用笔法,钟繇虽然写的不是草书,但用笔却有草书使转纵横的韵致。孙过庭不仅首次将“使转”引入书法批评,并对“使转”笔法进行了阐释,“使谓纵横牵掣之类是也,转谓钩环盘纡之类是也”。

关于“使转”的评述已涉及具体的技法,表明书法批评的深化和具体。关于结构,同样表现出这样的趋势,释智果在《心成颂》中对各种字形的构字规律和体势的营造进行了总结,对于书法构形的评述具体到了相对准确的位置和操作方法。欧阳询《三十六法》总结出单字构形的规律,特别是部首间关系的阐述尤为精彩生动,还逐一进行技法上的解析,深入细致。张怀瓘《玉堂禁经》谈到了多种结体造型的方法,尤其“烈火异势”“散水异法”“三画异势”等构形深入细致到具体的偏旁部首,不仅涉及单字的构形,还具体到局部。释智果《心成颂》中的评述还首次聚焦于单字以外的“行”,他说:“统视连行,妙在相承起复。行行皆相映带,联属而不背违也”。首次提及行内字与字之间的关系与行与行之间的映带连属,使单字之外的“行”也成为关注的对象。对于用墨也不再停留于对“浆深色浓”的“深”与“浓”的崇尚,而能进一步认识到:“墨淡则伤神采,绝浓必滞锋毫”,辨别出浓淡的度及其优劣。其《用笔论》中还说:“其墨或洒或淡,或浸或燥,遂其形式,随其变巧”,认识到要根据形式的需要决定墨色浓淡润燥的使用,要随其自然。这些变化无不表现出书法本体批评的广泛、深入和细致,并且这种趋势还将继续深化。

宋元时期还是以意象式批评为主,而本体批评已不再满足于整体感觉的简单描述,而是出现了较长句式的解释说明,使人们对之有了更加确切的认识,如南宋陈槱谈李阳冰篆书时说:“其字画起止处皆微露锋锷”,初步指出了李阳冰篆书笔画形态的印象,尚不够具体,故又对此进行了细致的补充分析:“映日观之,中心一缕之墨倍浓,盖其用笔有力,且直下不欹,故锋常在画中。”这种涉及本体形质较为复杂的补充描述更加深入具体,近于技法的理性分析,具有相当强的可操作性。涉及本体批评的术语也体现出这种细化和具体的趋势,出现了搭锋、折锋、字画起止处、首尾、偏旁、波磔等新的批评词汇,这都是之前不曾出现过的新概念,表明宋元时期对于形质本体的分析较之前更加细化深入。此时的书法批评也不再拘泥于本体形质的评析,而是深入到执笔、运指、运腕等技法操作层面,如姜夔《续书谱》云:“执之欲紧,运上欲活,不可以指运笔,当以腕运笔。执之在手,手不主运;运之在腕,腕不主执。”将视线引向决定本体形质的技法。关于用墨,姜夔对不同字体提出了不同的墨法要求,认为:“凡作楷,墨欲乾,然不可太燥。行草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险”。草书的“连绵”“引带”也成为书法批评的对象,如:“自唐以前多是独草,不过两字属连,累数十字而不断,号曰连绵、游丝,此虽出于古人,不足为奇,更成大病。”

古人作草,如今人作真,何尝苟且。其相连处,特是引带。尝考其字,是点画处皆重,非点画处偶相引带,其笔皆轻”。将草书笔画间的牵丝映带以及连绵等笔画之外的形式也纳入到批评的范畴。米芾还首次关注到汉字本身大小的问题,对石曼卿“小字展令大,大字促令小”等违背汉字自身大小属性的做法提出了批评,并对此提出了自己的主张:“盖自有相称,大小不展促也。”还举例说明字与字之间大小关系的处理要充分尊重汉字自身的大小。

明中期以后书法批评方式发生了较为明显的变化,即本体批评地位的提升,以董其昌《容台集》为例,涉及本体的批评已占到近四成的比例,这在之前是从未出现过的。本体批评更是深入到具体形态的分析及相关技法的操作层面,汤临初《书指》云:“蔡中郎八分书平画及波画极长纵,笔势无复余剩。”对于蔡邕八分书的品评细化到“平画”和“波画”等具体的笔画,并对其形态和笔势进行了进一步的分析评述;莫云卿《评书》言:“文太史具体黄庭而起笔尖微,病在指腕”。莫氏评文徵明书法还将品评具体到起笔处,这样的方位有了明确的指向,非常的确切,“所指对象被限定在一定范围内,甚至限定在一个极为明确的、误差极小的位置,这不能不说是批评史中惊人的变化”。更深入的是还从技法操作的层面分析了造成起笔尖微的原因,即“病在指腕”,通过这样深入精微的分析,使莫云卿对文徵明书法的品评更为直观易懂。类似这种确指的术语与明代非常常见,如起止转折处、抽锋处、撇捺、波折、用笔转处、圭角等,赵宧光《寒山帚谈》还深入细致到笔画的内部,将其分为起笔、运笔和收笔三段来分析,表现出对形质更细化的观察。“章法”被作为一个明确的概念提出来,并引入批评的范畴,董其昌《画禅室随笔》云:“古人论书,以章法为一大事,盖所谓行间茂密是也。余见米痴小楷,作《西雅园集图记》,是纨扇,其直如弦,此必非有他道,乃平日留意章法耳”。之前虽然涉及了组成章法的字与字之间的映带和行与行之间的呼应,但并未出现章法的明确概念。尽管早在南朝的王僧虔就已对墨色提出了要求,之后历代都不乏其论,然而“墨法”的概念也是在明代才明确提出的,董其昌《画禅室随笔》云:“世人且不知有笔法,况墨法乎?”费瀛还首次提出“宿墨”的概念。赵宧光将墨法和锋毫的强弱、用笔的轻重等工具、技法结合在一起要探讨:“弱毫重墨轻用得佳书,轻墨重用其书恶,轻墨轻用其书纤,重墨重用其书俗。强笔轻墨轻用则不腴,重墨轻用则不润,轻墨重用则犷而离,重墨重用则粗而俗,四者无一可者也。是以古人必须弱毫”。章法、墨法概念的明确提出、宿墨概念的首次使用以及墨法与工具、书写技巧的配合应用,无不表现出书法批评对于形质本体关照的深入与全面。

至清,书法批评发生了逆转,本体批评逐渐取代意象式批评成为最常见的批评方式,在整个清代书法批评中本体批评所占比例明显超过意象式批评,从侯仁朔《侯氏书品》、蒋和《将氏游艺秘录》、梁巘《承晋斋积闻录》《评书帖》、徐用锡《字学札记》、曾国藩《求阙斋书论精华录》等评述中无不体现出这样的特征,并且本体批评不再依附于意象式的批评,而是表现出独立发展的姿态,如徐用锡《字学札记》:“欧用正,而以偏合势;虞用偏,而以正成局,无不以相称为主”。再如,蒋和《将氏游艺秘录》:“褚公倪宽赞墨迹,大约横画发笔以重取势,其收处轻圆意足,钩具藏锋。”这些批评已摆脱其它批评方式的辅助,完全是相关形质本体的评述;即便是意象式的批评,也多附以形质的分析加以阐释,如曾国藩《求阙斋书论精华录》:“董香光专用渴笔,以极其纵横使转之力,但少雄直之气。”曾国藩通过对董其昌墨法和笔法的分析,才对其作品作出“少雄直之气”的评判。于令汸评《禹碑》“如铸鼎象物,古奥天成”,于氏并没有满足于对《禹碑》作出这样简单的比喻式评述,而是从本体的角度分析了造就此种风格的原因,即“禹碑点画中有许多曲折跌宕”。无论是本体批评向意象式批评的渗透还是其自身的快速独立发展,都表明本体批评已经成为清代书法批评最突出的特点,形质成为书法批评关注的核心,几乎涉及本体形质分析的所有术语在清代的书法批评中都可以找到,并且不再是简单孤立地谈这些形质,而是将其形态和技法结合起来分析,使书法批评更加直观明了。就连形质本体之外的“空白”也成为书法批评关注的对象,并提出“计白当黑”这样的理念,深入地认识到“空白”对于书法本体空间构成的积极作用。之前书法批评中一些晦涩、虚妄的概念,在清代的书法批评中也都从技法的层面得到了解析,如包世臣对“篆分遗意”的阐释,汪云对“意到笔不到”的解析,梁巘对“偃笔”的解释等,这些立足形质的解析表明清人已不再满足于玄妙、简单的评述,而是要深入到形质本体的技法解析,表明书法批评转向自身本体。

从古人“神形”观的演变,也可窥探到书法批评的这种演进和转向。南朝王僧虔《笔意赞》:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”。尽管强调神形兼得,但以神采为上,而形质次之。唐张怀瓘《文字论》:“深识书者,唯观神采,不见字形”,同样是以神采为主。北宋仍如是,蔡襄《论书》:“学书之要,唯取神、气为佳,若模象体势,虽形似而无精神”。蔡襄也认为书法之要在于“神”和“气”,“形”仍次于“神”。元杨宾《大瓢偶笔》:“临帖不在得其形而得其神,欲得其神,先得其意,意得,神斯得矣”。认为临帖的目的不在于“形”,而在于其“神”,要想得“神”,须先得“意”,重“神”的观念则不言而喻。

入明后仍有尚“神”的观点,费瀛《大书长语》:“大字唯尚神气,形质次之”;但同时也出现了重“质”的声音,项穆《书法雅言》:“所谓神化者,岂复有外于规矩哉?规矩入巧,乃名神化”。项穆所言之“规矩”,即形质构建的法则,认为“神”不能游离于形质法则之外,当形质的法则“入巧”,才能得“神”,在此,“形”成为“神”的支撑。宋曹《书法约言》:“传神者必以形,形与心手相凑而忘神之所托也。”认为传神必以形为依托,后又说:“形质不健,神采何来?”没有健全的形质就无神采可言,到宋曹这里,“形”被明确为“神”的基础和依托。至清代,重“形”的言论就非常普遍了,梁巘《成敬斋积闻录》:“字画若丝发,形模不完,何论神韵?”“形模”不完备,“神韵”便无从谈起。包世臣《艺舟双楫》:“形质尚不具备,更何从说到性情乎!盖必点画寓使转之中,即性情发形质之内”。包世臣也认为,性情必须依靠形质,通过形质来体现。康有为直接把书法解释为“形学”,他说:“盖书,形学也,有形则有势”,书法通过“形”来体现“势”,亦即“神采”。“形”成为清代书法文献的核心词汇,被认为是“神”的依托和归宿。古人关于形神观的转变和书法批评的演变与转向几乎是一致的。

古代书法批评虽然是以审美意象为主的,但随着技法传授的需要和认识的深入,书法批评逐渐摆脱意象式的描绘,走向本体形质的分析阐释,并表现出逐步深入的趋势。明代中叶以后,涉及本体形质的批评有了明显的起色,但与意象式批评相比仍处于从属的地位。入清后,书法批评发生了逆转,本体批评取代意象批评成为最常见、最普遍的批评方式,不再依附于意象式的描述,而是表现出独立发展的态势,即使是意象式的批评,也往往兼有本体形质的技法分析,形质成为书法批评的核心,回到了作品本身。

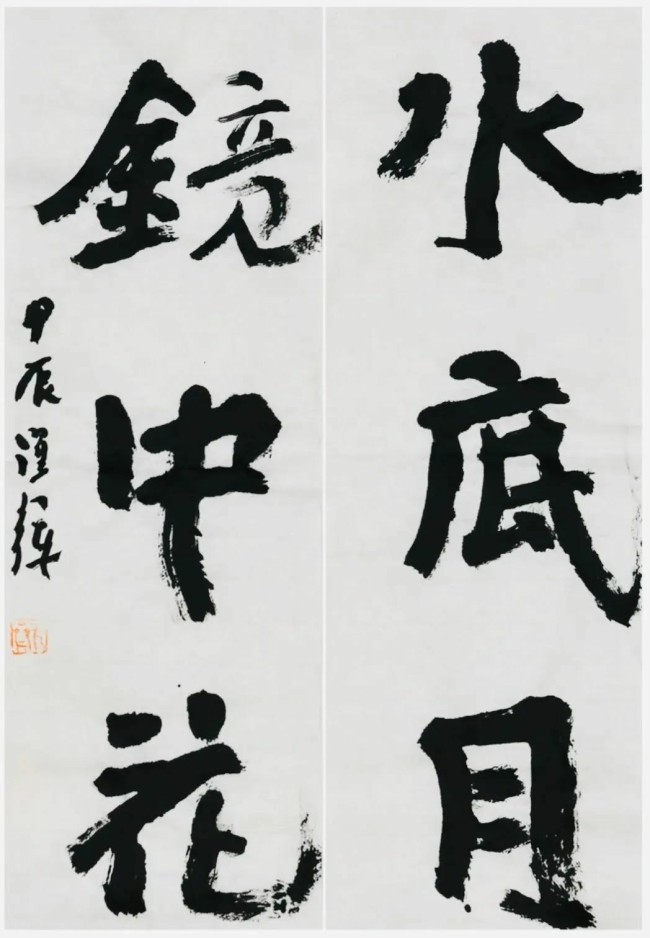

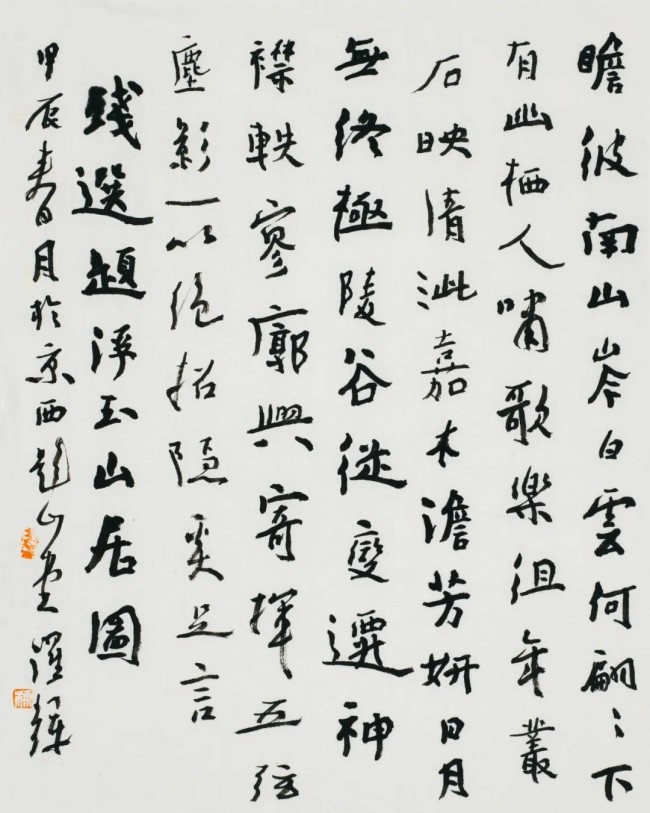

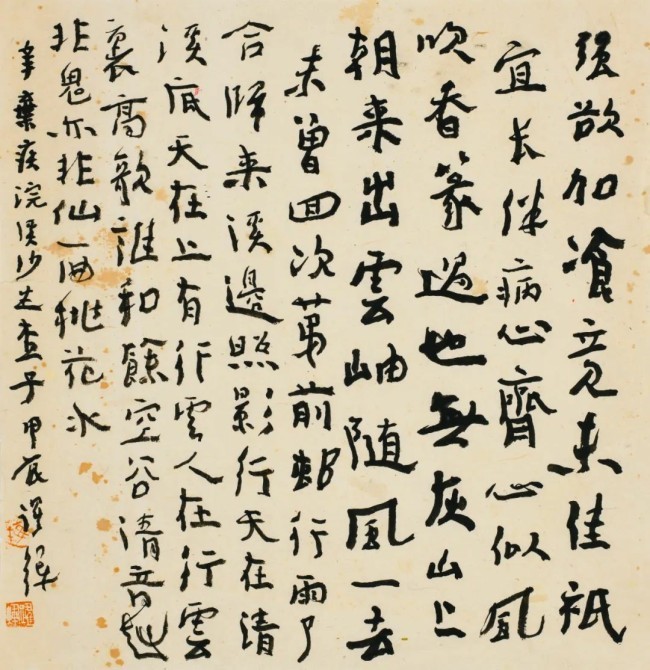

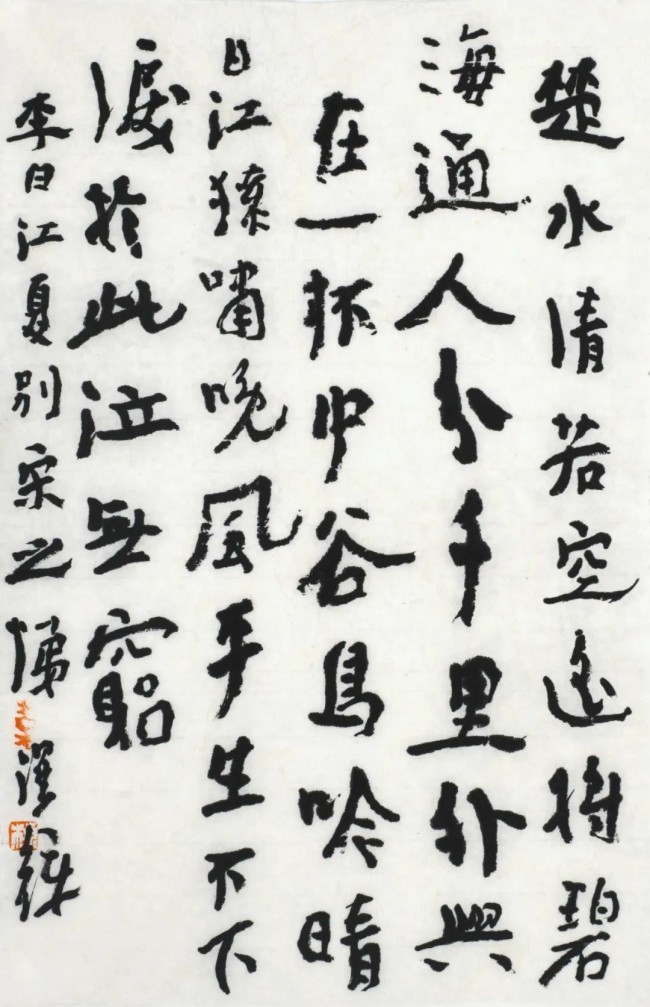

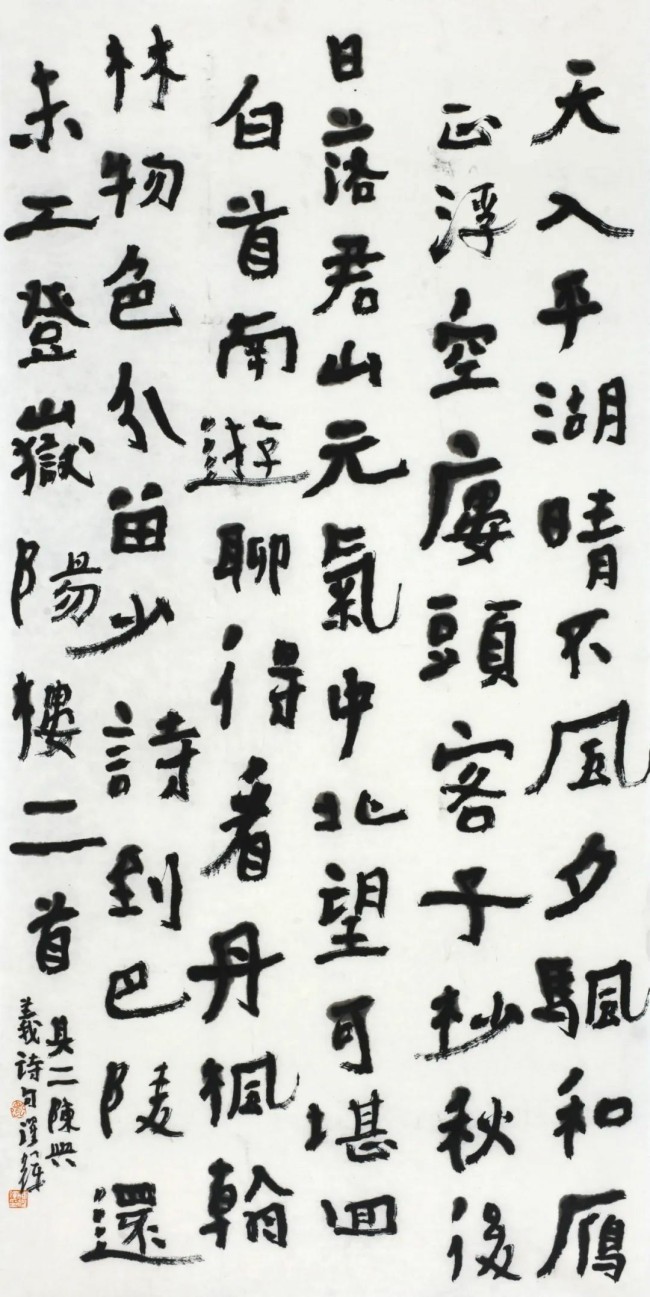

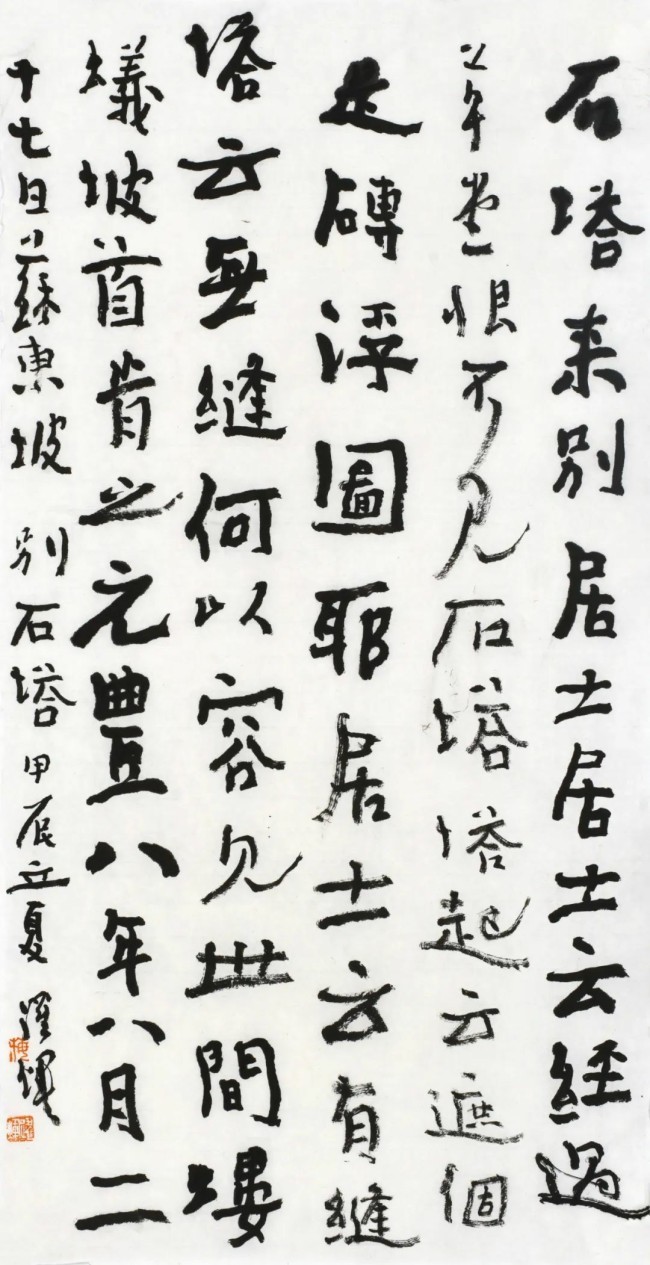

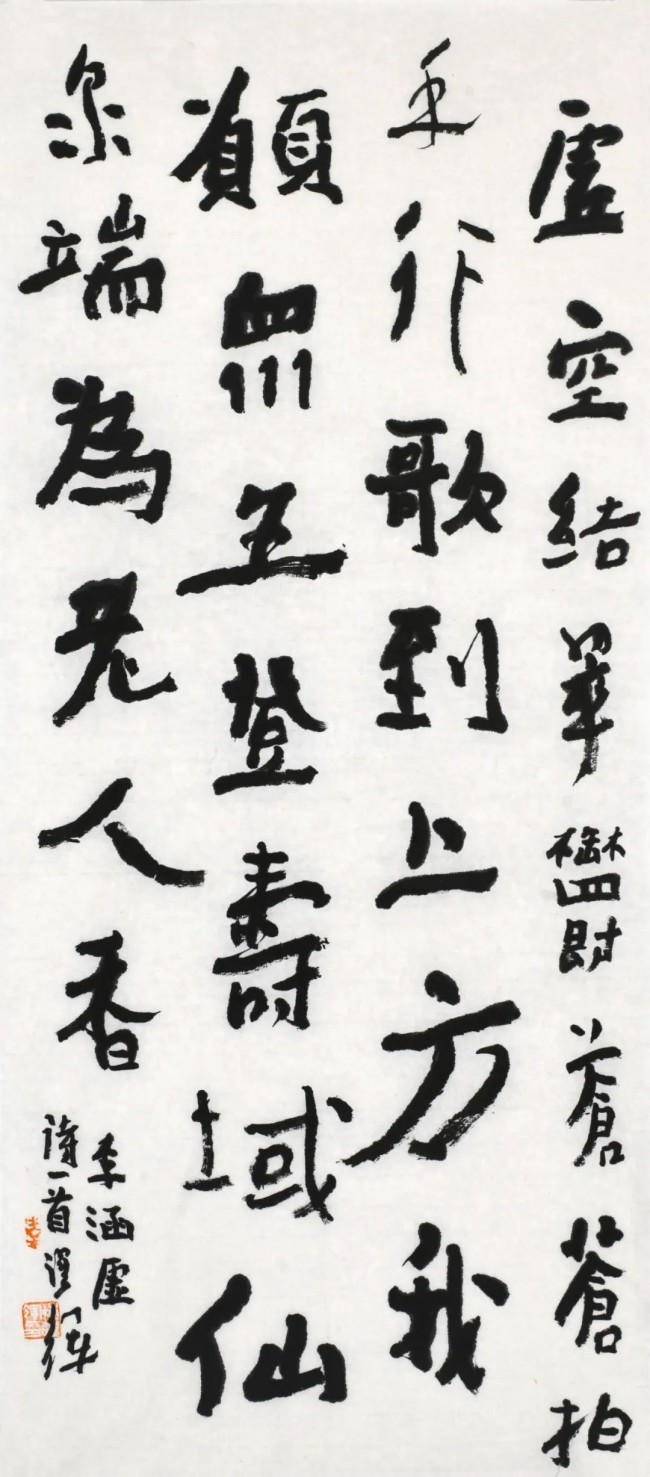

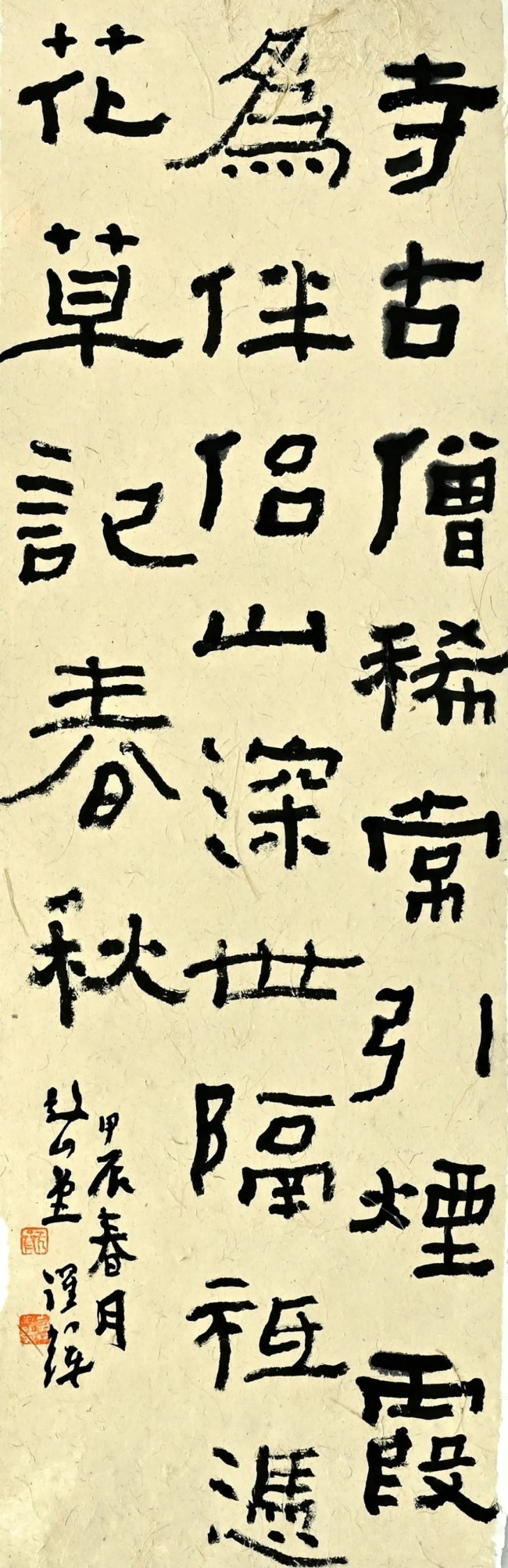

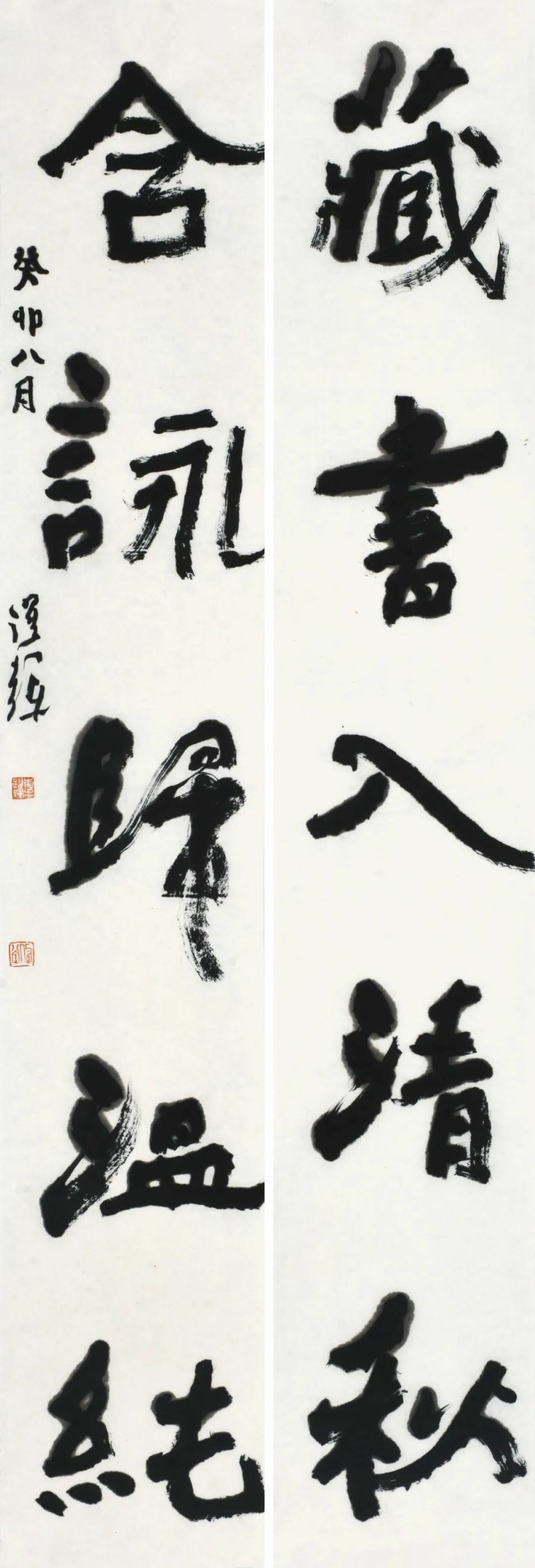

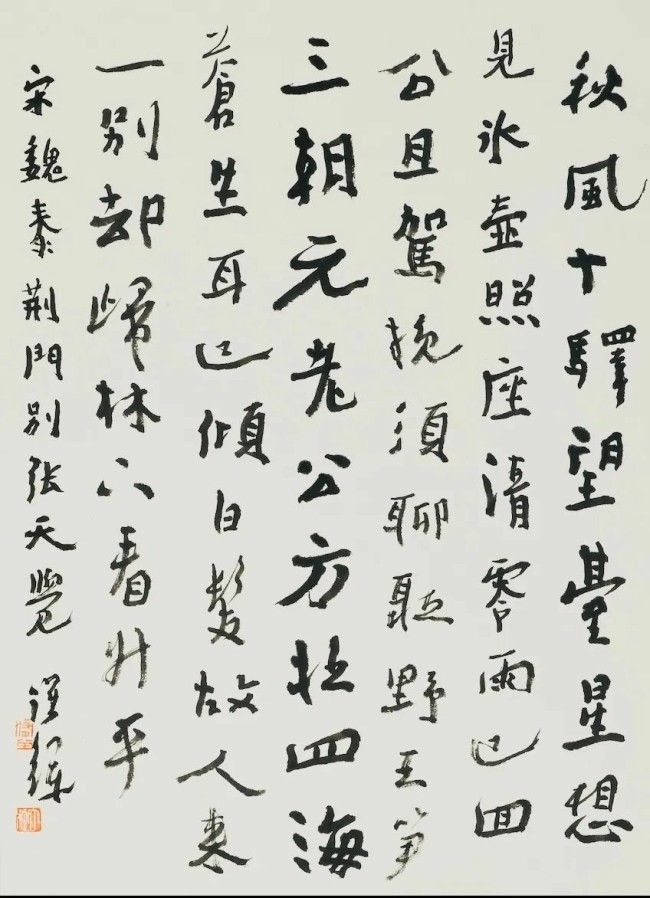

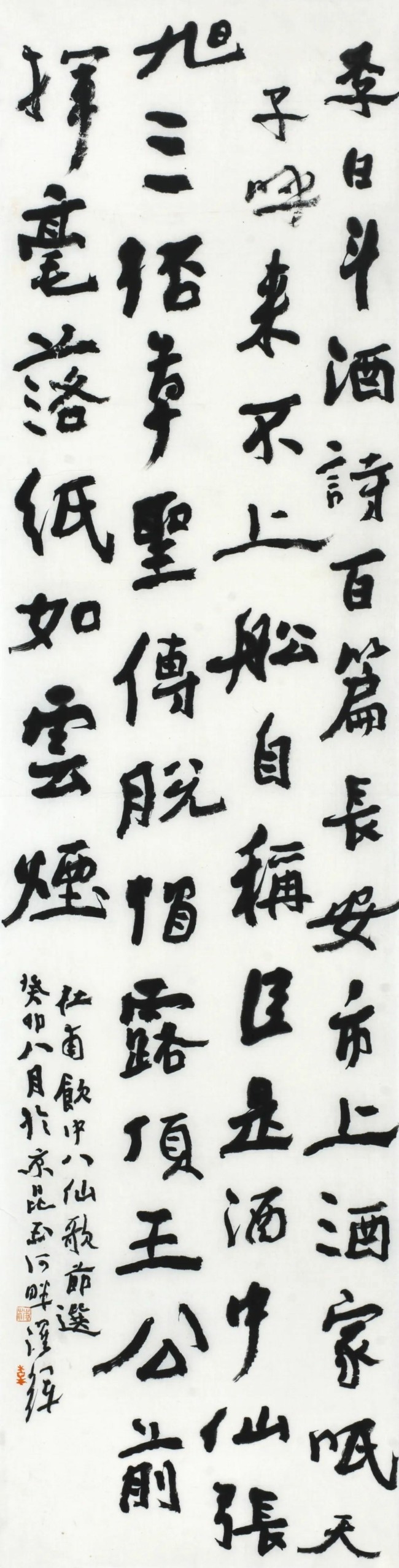

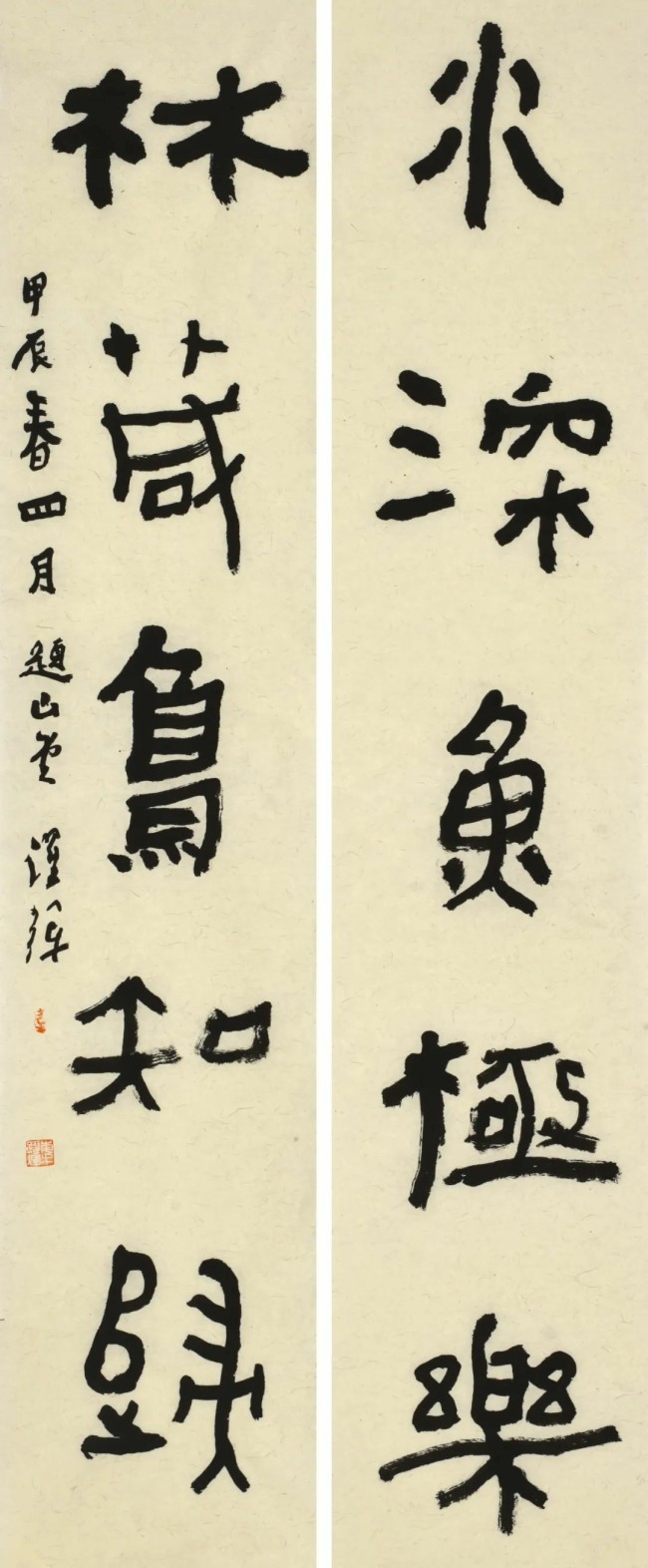

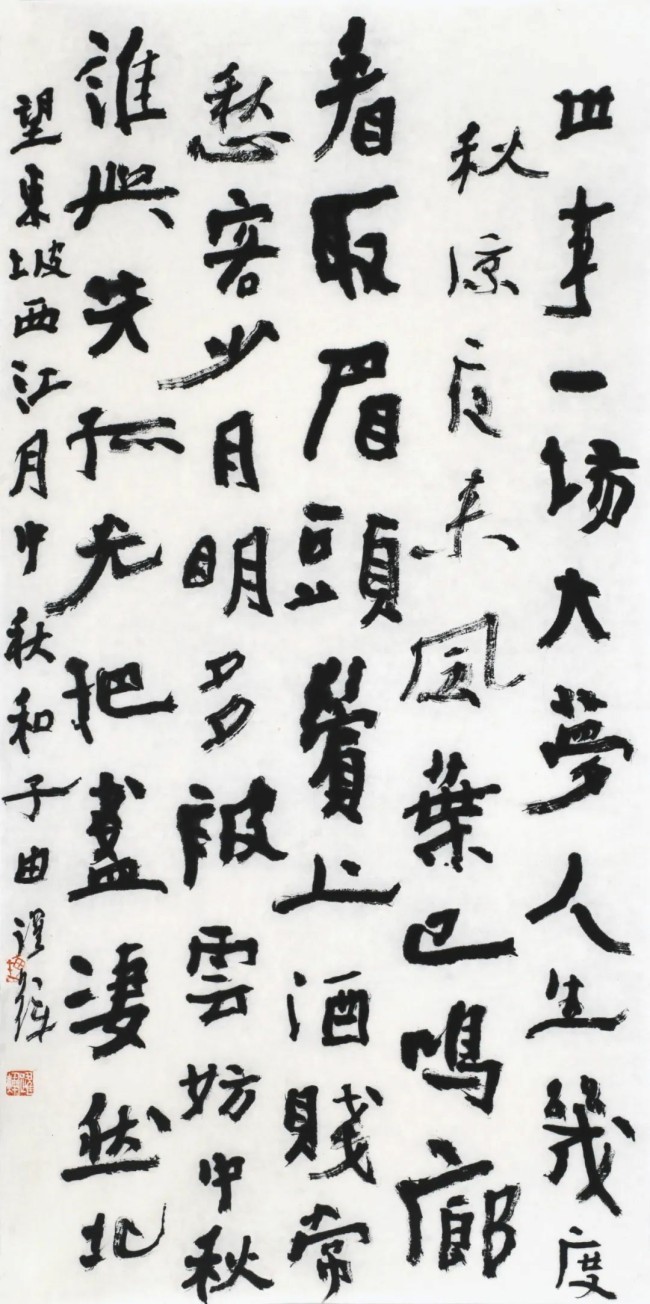

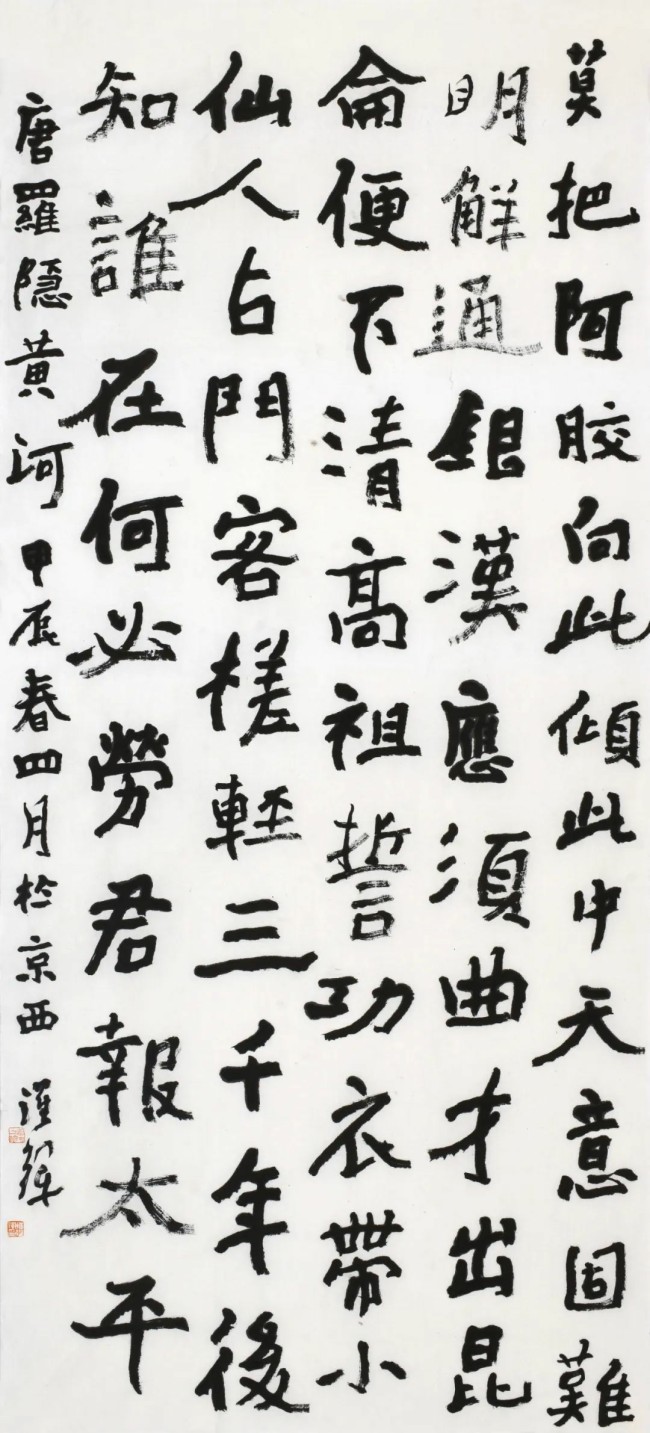

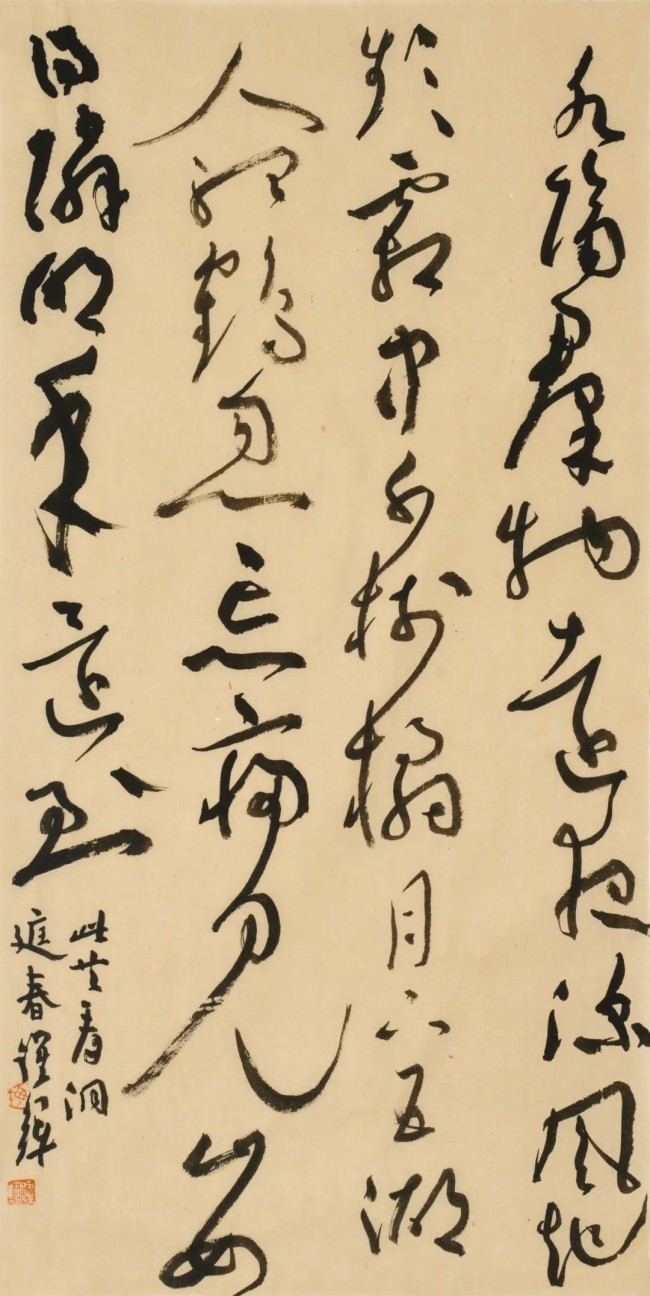

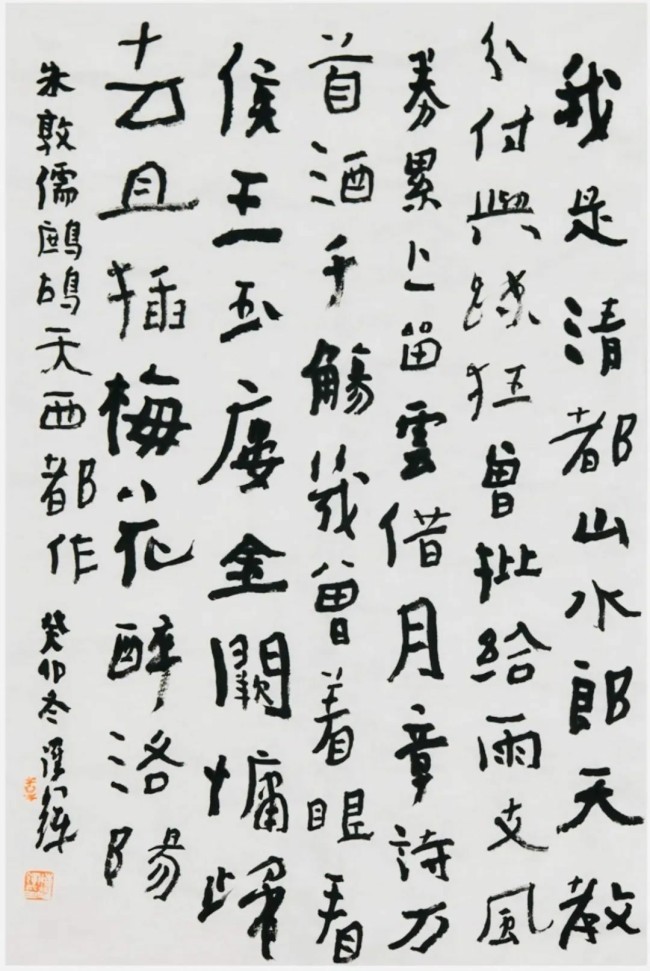

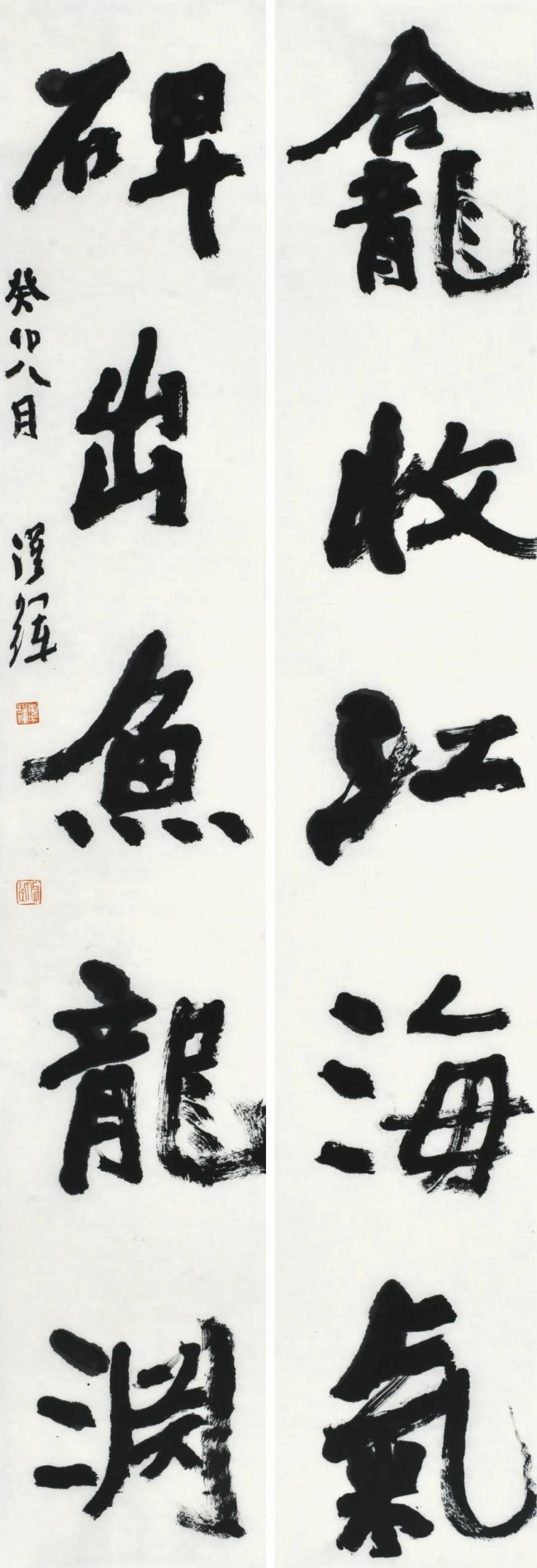

作品欣赏

(文/梅跃辉,《古代书法批评方式的演进与转向》;来源:兰亭书会)

书法家简介

梅跃辉,1984年生,河南登封人,艺术学博士。中国国家画院专职艺术家、书法篆刻专业委员会研究员,中国书法家协会会员,韩国牧园大学硕士生导师。曾任北京工业大学艺术设计学院副教授、硕士生导师。获国家艺术基金青年艺术创作人才项目,入选中国书协国学修养与书法·全国青年书法创作骨干高研班和北京工业大学“日新人才”。著有《“篆隶为本”书法观研究》《宋代地券书法·卷二》《陶然方外——梅跃辉书法作品集》等,发表学术论文多篇。