展现中华审美,引领生活风尚

——谈“第十四届全国美术作品展览”中的工艺美术作品

摘要:工艺美术紧随时代发展,体现中华审美风尚。文章通过分析“第十四届全国美术作品展览”中的工艺美术作品,阐述了工艺美术如何展现中华审美风尚,体现时代价值与创新活力。政策体系的完善为工艺美术高质量发展奠定基础,创新设计赋能传统工艺振兴,引领国风国潮。工艺美术创作崇尚审美境界,服务民生需求,彰显其在现代社会的文化价值与社会功能。

关键词:全国美术作品展览;工艺美术;中华审美;生活理念

“第十四届全国美术作品展览”作为国家级权威性、综合性大展,是展现中国美术创作的风向标,更是反映时代发展、社会风貌的美术之镜。全国美展工艺美术门类的设置时间相对较短。2014年,工艺美术作品进入第十二届全国美展,归属艺术设计展区,入选了110件作品,取得铜奖4件、优秀奖3件的成绩。2019年,第十三届全国美展中工艺美术入选作品98件,进京作品18件,获奖提名3件,并取得金奖1件、铜奖1件的好成绩,工艺美术实现全国美展金奖零的突破。时隔5年,中国工艺美术事业取得长足进展。本届展览共收到工艺美术投稿作品2003件,147件作品入选,其中24件作品赴京展出,获奖提名作品10件。本届展览是工艺美术作品首次从艺术设计展区独立出来,且投稿及入选作品数量均有突破,工艺美术创作愈发受到重视,体现了国家推动工艺美术从振兴发展走向高质量发展的战略导向和民生需求。

工艺美术紧随时代发展,体现中华审美风尚。工艺美术作为综合生产、生活、审美的文艺创作形态,体现时代价值与创新活力,是创作聚焦的关键。纵观本届展览,工艺美术作品以传承造物文脉、表现中华文化精神为己任,融汇民族元素,表达鲜明的地域文化特色和文化精神,体现了工艺美术的本元文化价值;以创造性转化与创新性发展为目标,学古不泥古、破法不悖法,新观念结合新技法、新内容融合新形式,各种艺术要素和技术要素相辉映,体现了工艺美术的艺术审美价值;以生活美学为创作导向,关注生活日常,服务民生需求,凸显出生活日用的审美价值。

一、传统工艺振兴引领国风国潮

新时代,工艺美术既是“大美术”视野下独具特色的艺术门类,也是中华优秀传统文化和美术基础的传承载体,蕴含丰富的科学技术价值、本元文化价值、文化生态价值和伦理道德观念,肩负挖掘和延续优秀传统文化基因、维护民族文化基本元素的历史使命。工艺美术在创作中重视蕴含和体现传统工艺核心技艺以及文化内涵的“本元价值”。唯有善于继承才能善于创新,深入研究传统工艺的题材、材料、技艺、思想、环境等核心内容,不断从中汲取丰富的营养,是工艺美术创作的生命力。

5年来,国家政策深入推进,工艺美术的文化基因全面激活。2022年文化和旅游部、教育部、科技部等十部门印发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《文化和旅游部关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》等一系列文件,推动传统工艺从振兴发展走向高质量发展。伴随非物质文化遗产保护实践的深入开展,工艺美术在推动地方文旅融合、提升公共文化服务、带动文化消费等方面发挥重要作用。2024年发布的《关于推动工艺美术行业传承创新发展的指导意见》,进一步突出工艺美术文化生产力的质量,推动工艺美术生产在新时代新生活中实现新的发展。工艺美术政策体系的完善成为工艺美术弘扬优秀传统文化、服务新的生活方式、创造具有新时代美学精神的重要基础。

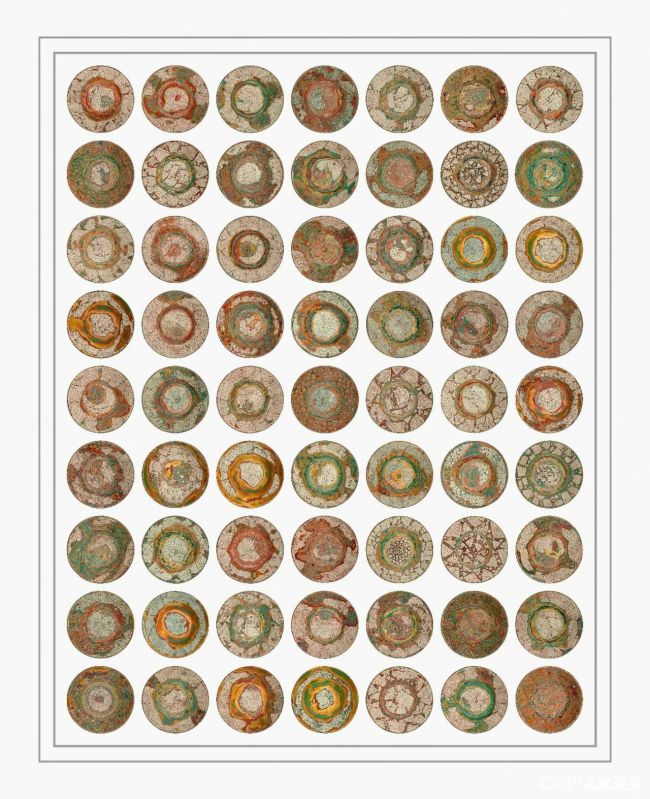

传统工艺振兴的关键在于创新,现代设计赋能至关重要。设计师通过跨界合作,将传统工艺元素融入时尚设计、家居用品、数字艺术等领域,形成一系列既具有传统美学精神又符合现代审美趋势的“国潮”产品,不仅满足了消费者的物质需求,更从精神层面激发人们对传统工艺文化的兴趣与热爱,推动了国风国潮的发展。调查报告显示,越来越多青年消费者关注传统文化元素和民族品牌产品。近5年,与工艺美术有关的国潮文化搜索量呈爆发式增长,国风国潮的兴起也促进了相关产业的发展和壮大。例如,在文化旅游、文化创意等领域出现许多以工艺美术为主题的旅游项目和文化活动;在服饰、家居、文创等领域涌现大量以工艺美术为主题的产品和品牌。针对工艺美术的设计转化,带动古城、古镇、博物馆等文化遗产重回大众视野,引领生活新风尚。本届展览上的作品《敦煌印象》《空门》,创作灵感来自石窟文化和摩崖造像,是对传统造型艺术的现代阐释。作品《仰望》以中国古典建筑的藻井为构思起点,以现代审美语言诠释古典营造工艺,结合中华传统造物观、宇宙观,表达对中国古代哲学天人关系的思考。作品《儒·器》借宋式家具简约清雅的美学特征,表现传统文化之美及儒家精神气质。工艺美术作为形态语言、生活体验、文化标识在今天的中国文创产品、国货潮服中得到运用,拓展了本土消费市场,创造了新的经济价值,并进一步坚定了工艺美术创作者的文化自信,在作品创作中自觉传承和弘扬中华美学精神,坚守中华文化立场,展现中华审美风范。

二、工艺美术创作崇尚审美境界

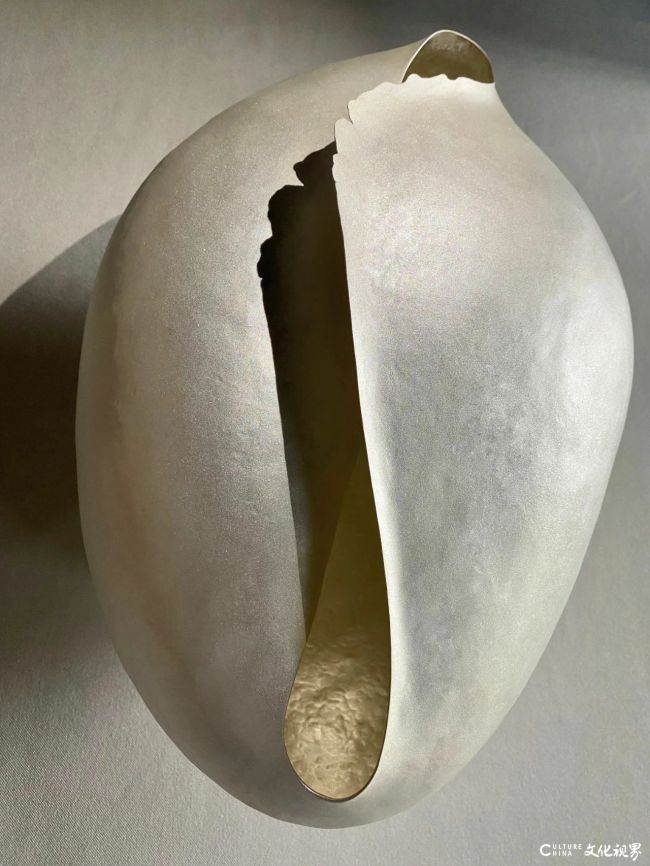

工艺美术在传承与弘扬中华美学精神方面发挥着不可替代的作用。工艺美术不仅体现为具体的物质作品或产品形态,核心更在于工艺传承创新中对美善统一、境生象外、艺象天成等审美境界的追求。心手相连、物我相通的工艺美术创作过程,不仅是对生命体验的深刻感悟,也是创造力得以展现和实现的途径,蕴含丰富的体验价值,成为现代生活美育的重要组成内容。植根中华美学传统,重建中华美学谱系,工艺美术创作既要体现“尚象制器”等中华美学的造物之美,又要体现“藏礼于器”等中华美学的精神之美,形成一个不同于西方现当代艺术的发展脉络。作品《金臺》中,陶瓷、大漆、金箔等多种工艺材料叠加、生发,无序中藏“变”的生机,极简的外形处理又合“收”的秉性,形成具有中国传统哲学意蕴的器物之形,表达对中华美学精神的思考。《生生》运用轻巧造型、象征手法、极简风格,形成万物与人和谐共生的生命意象和绵延不绝的文明图式,表现出对中华民族共同体意识生生不息“魂脉”的阐释。

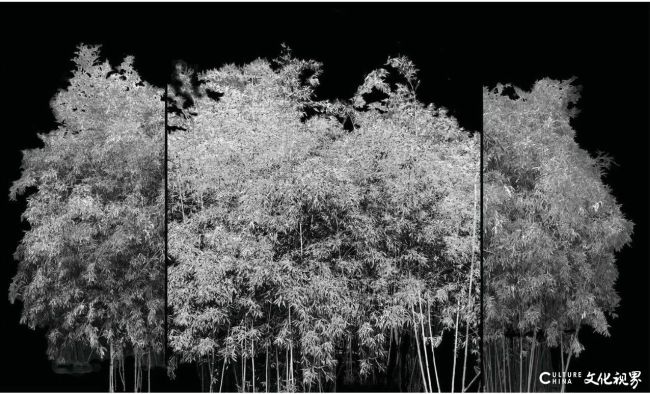

在“两创”思想引领下,工艺美术的创作理念和创作语言在不断拓展,要把握时代特点和发展要求,赋予传统工艺新的现代表达形式和时代内涵,激活文化的生命力,紧密结合时代的新进步、新进展对传统工艺的内涵加以补充、拓展、完善。同时,要避免猎奇逐异,提升传统工艺文化与精神内涵的自觉度,做到“以古人之规矩,开自己之生面”。纵览本届展览中的工艺美术作品,体现出创造者对审美境界的追求与表达。例如,作品《繁花》源于作者对石头上如繁花绽放般的苔藓的观察;《惊蛰》表现万物复苏,植物发芽的形态;《滟》表现舟行水上,水光潋滟的视觉效果;《涟漪斫》抽离山水形态,表现器物的内部空间。许多作品的艺术语言来自对自然造化之美的感受,表达对自然与生活的艺术思考与解读。

数字化、智能化推动时代变革,也为工艺美术创作提供了广阔的空间。作品《赛博门神》以赛博格人机融合的艺术风格重塑传统门神年画,表达对于未来社会数字化构建的设想。对于虚拟化创作可能削弱人的主体性问题,仍需要保持关注和反思。从人工智能辅助的创作来看,目前还主要基于西方通用大模型数据,相对缺乏中华民族的文化内容,容易造成传统文化精神的异化。应该说,社会越智能化,越需要工艺美术以富有文化温度的艺术形式,温暖现实社会。坚定守正创新,植根于生活沃土的造物智慧、匠作精神,开展工艺创作和实践,才能不断强化作为艺术家的审美创造。

在本届展览中,许多作品不再局限于传统材料和技艺的束缚,积极拥抱新技术、新材料和新设计理念。通过跨界合作与创新实践,工艺美术创作在传承传统的基础上,不断融入现代审美元素,运用新的技术、新的手段,激发创意灵感、丰富文化内涵、表达思想情感,呈现更有内涵、更有潜力的新境界。这些作品在设计理念上实现了对传统的超越和革新,不只是追求形式上的美观和技艺上的精湛,而且更注重作品的功能性、实用性和可持续性。由此不仅推动了工艺美术创作的发展,也为现代设计领域提供了新的思路和灵感。例如,《共同体》以中华玉文化礼器圆满形态为基础,融合传统金属工艺和现代3D打印数字化技术,表现对未来社会美好发展的期待。《大河文明》采用黄河流域文明地图作为设计结构元素,通过结构设计将河的轮廓与龙的形象融入其中,创新性地将电脑雕刻技术、金属管材与民间编织工艺相结合,通过传统屏风的形式在生活应用中展现传统工艺美术的艺术审美和文化内涵。

三、作品反映生活理念

工艺美术是源于日常生活的造物艺术,蕴含重己役物、文质彬彬、物以致用的人本理念和生活实用观念。回归并服务高质量生活是工艺美术创作的价值导向。生活日用是工艺美术区别于其他艺术门类的重要特征,如果远离日用和民众,会失去生活的养分,缺乏万千生活主体的创造力,则难以实现工艺美术真正的价值。

这5年,“手工艺热”持续升温。工艺美术创作聚焦乡村文化生活,蕴含丰富的农耕生产之美、乡土生活之美、传统手艺之美,凸显回归简约质朴、链接情感记忆的乡土生活理念,吸引青年人走进乡村、留在乡村、热爱乡村。作品《乡村集体记忆:青山隐水风雨廊》就表达了这一主题。工艺美术创作聚焦社区文化生活,不仅丰富了群众的文化生活,还推动了自身的传承与创新,带动人们在心手合一的工艺体验中产生对自身价值的认同,反映一种回归心性创造、治愈心灵的生活美育理念,有助于形成社区的凝聚力和归属感,提高居民的幸福指数。工艺美术的纹饰、题材、样式、技艺广泛应用到家居生活、公共空间,装点节日氛围,重塑空间文化品质,工艺美术与生活美学精神的复兴互补交融。《熣灿集·家居》连接传统手工艺与当代时尚生活,作品兼具交互性、趣味性和生活实用性,串联陶珠可以进行再创作,作为台灯和茶几装扮个性化生活空间。《妆奁·四种变式》,基于宁波泥金彩漆漆器的传统造型以及传统纹饰创作,在保证其使用功能不削减的同时又从现代女性设计的角度入手,表现新时代生活美学精神。

着眼生态文明建设,以可再生、可循环使用的天然材质制作的工艺美术作品成为生活时尚,凸显可持续发展的生活理念。《归尘》以粘毛尘纸粘取身边人衣服上的毛尘为创作材料,提取带有个人属性的温度、气味以及自然给予的尘埃,再折叠成带尖角的鳞片,合成一件生活中常看到的被猎取的动物皮毛,表达人与自然和谐共生的主题。

工艺美术创作要面向人民需求,回归现实生活本体,传承发展中华传统造型体系和造物体系,在更深层次上发掘和塑造民族的生活基础、生活方式和生活价值,以生活美学为核心去带动工艺美术创作,不仅要有其形、传其神,更要不断适应时代生活的需要,使工艺美术在生活中应用,在生活中创新和发展。工艺美术的美,不只是材质之美、造型之美、技艺之美,更是气韵之美、精神之美、实用之美。“第十四届全国美术作品展览”中的工艺美术作品展现了中华审美新风尚,探索和构建了生活审美的新境界。新征程再出发,我们要进一步挖掘工艺美术的时代价值,推动工艺美术创作勇攀“高峰”,促进中国美术事业高质量发展,回应中国式现代化建设的时代呼声。

Showcasing Chinese Aesthetics and Leading a New Life:On the Arts and Crafts Works in the 14th National Exhibition of Fine Arts

Abstract: Arts and crafts keep pace with the times and reflect Chinese aesthetic style. By analyzing the arts and crafts works in the 14th National Exhibition of Fine Arts, this article explains how arts and crafts demonstrate Chinese aesthetic style and reflect the value of the times and the vitality of innovation. The improvement of the policy system lays a solid foundation for the high-quality development of arts and crafts, and innovative design empowers the revitalization of traditional crafts and leads Chinese style. The creation of arts and crafts works pursues aesthetic conception, meets people’s needs and demonstrates its cultural value and social functions in modern society.

Keywords: the National Exhibition of Fine Arts; arts and crafts; Chinese aesthetics; the philosophy of life

(文/潘鲁生,中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席、山东省文联原主席、山东工艺美术学院名誉院长)

第十四届全国美术作品展览

工艺美术作品选登

林文洁《风起云扬》工艺美术300cm×50cm×200cm

王晓昕《共同体》工艺美术73cm×26cm×93.5cm

孙磊单大鹏《生生》工艺美术43cm×26cm×29cm

黄超蒲彦伊《敦煌印象》工艺美术131cm×103cm

姜倩《赞歌》工艺美术59cm×29cm×26cm

孙绍轶《仰望之一》工艺美术80cm×80cm×20cm

王培蓓《格物致知之一》工艺美术130cm×15cm×15cm

常瑞红《繁花》工艺美术90cm×60cm×35cm

徐强《影韵》工艺美术240cm×5cm×150cm

(来源:美术杂志社)