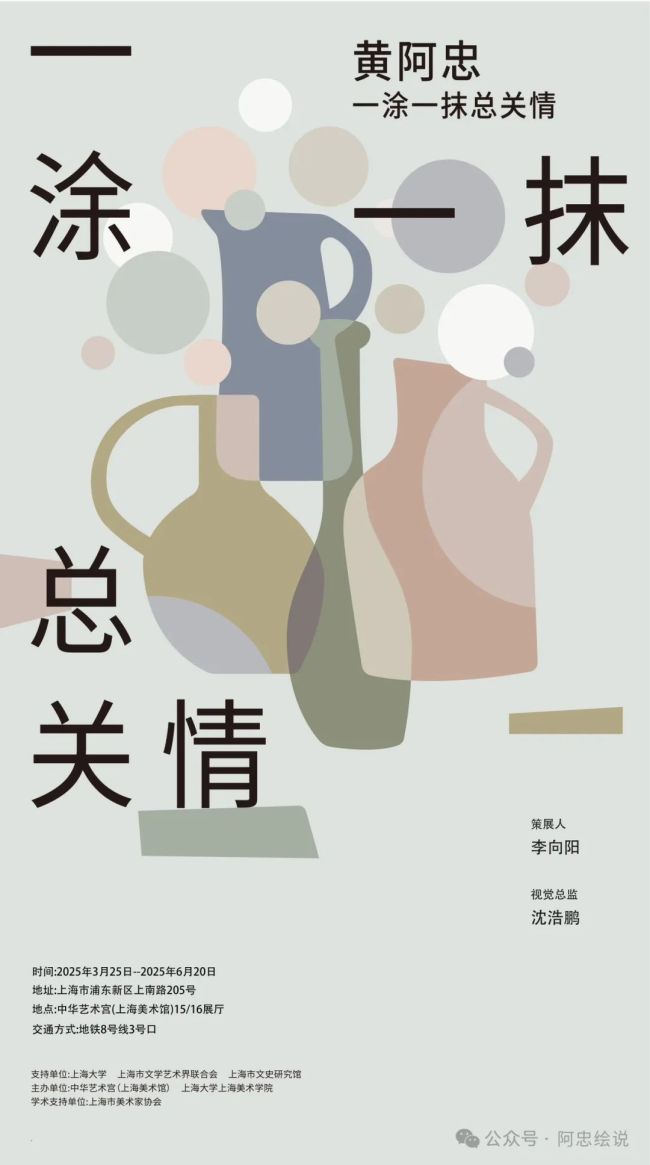

黄阿忠作为典型的海派艺术家代表,其创作始终贯穿着对东西方艺术哲学的系统性思考与创新性实践。他的艺术既植根于中国传统文人画的写意精神,又融合了西方现代主义的形式探索,形成了独特的“意象油画”体系。黄阿忠从哲学思维与创作语言的双重视角切入,通过艺术实践构建东西互鉴的海派式美学范式,并对中国当代艺术发展带来新的启示。

纸本油画《通往外滩》28cm×22cm 2024

黄阿忠的艺术实践是以中国传统文化“师法自然”为核心的思想体系,强调艺术创作应超越对客观世界的刻画和模仿,从而追求心物交融的境界。引用八大山人、石涛等文人画家的理念,认为写意不仅是技法,更是对生命本质的哲学观照。而对油画创作,摒弃了西方传统的透视法则与光影逻辑,反以线条、韵律与色块的象征性构建画面,从其《徽州古民居》图中体现,建筑轮廓的简练勾勒与色彩的虚实对比,构成大道至简的海派式从容。同时,他既未否定西方艺术的理性传统,又符合中国传统的当代思维,他提出“艺术家是熔炉”,强调通过积累、理解、分析将东西方艺术元素熔炼。《希腊风情》中爱琴海的几何化色块处理既呼应塞尚的结构主义,又植入水墨般的晕染下东方诗意,展现了“形而下”的西方技法与“形而上”的东方意境的辩证统一。

黄阿忠的艺术思考突破了传统审美的二元对立,从而树立创造审美价值理念,他认为艺术家不仅是美的传递者,更应是新审美范式的开拓者,创导对艺术史的双向反思。一方面,他批判西方现代艺术过度追求形式实验导致的“意义虚无”;另一方面,他警惕中国传统绘画因固守程式而丧失时代性。《静物系列·黄花》对花卉的抽象化处理既非纯粹的形式解构,亦非传统写意的简单延续,通过色层叠加与空间留白,构建了一种非具象的意境,实现了对似与不似之间的当代新诠释。黄阿忠的作品透露出对生命本质的追问,他借鉴海德格尔“诗意的栖居”概念,将艺术视为对抗现代性异化的精神家园。作品《雪》纯白的覆盖,与零星的色彩斑点构成强烈的视觉隐喻,暗示时间流逝中个体存在的孤独与永恒;在细节中嵌入暖色光斑,既是对存在与虚无的思考,亦是对人类图强进取的礼赞。

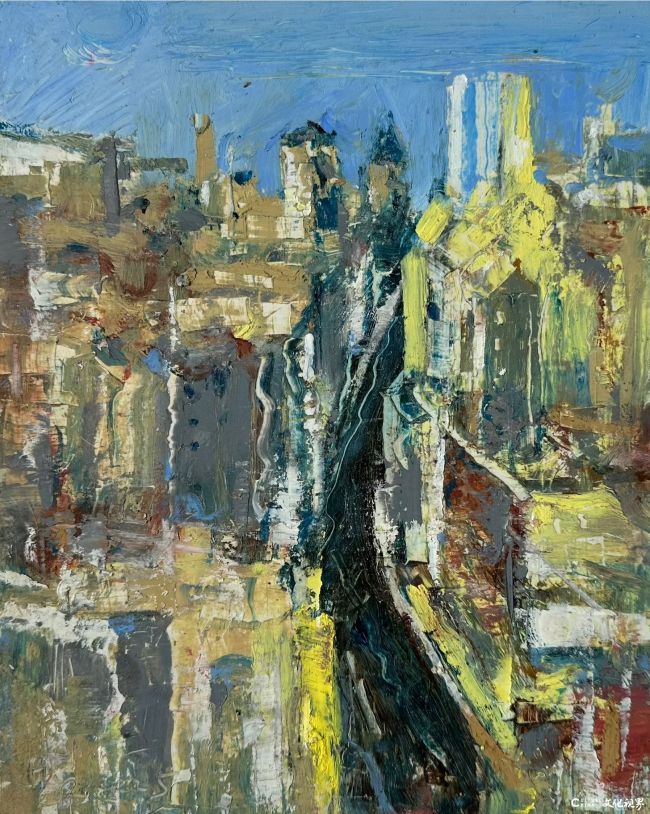

油画《静物系列·器皿》100cm×100cm 2024

黄阿忠的意象油画是中国当代艺术的重要突破。其一是通过对线条的书法性转化,将书法中的“飞白”“屋漏痕”等笔意融入油画笔触。《浦江》中船桅的枯笔勾勒,既具西方速写的动态感,又蕴含金石篆刻的力度;其二是对色彩的象征性编码,摒弃固有色体系,以主观色彩构建情感空间。《小黄花》中明黄与靛蓝的对比,既呼应凡·高的表现主义激情,又以“黄为土、蓝为天”的东方五行观隐喻天地和谐;其三空间的诗意性留白,借鉴南宋马远“马一角构图”法,在画面中创造“未完成性”的空白区域。《华政步道》对苏州河畔建筑的处理,实景的片段化呈现与虚化的水波倒影,形成“可游可居”的文人画意境。

他的创作突破了画种界限,形成多维度的媒介实验,利用陶瓷绘画的残缺美学。将破损瓷片转化为“向日葵”造型,以金缮技法修复裂痕,实践道家“大成若缺”的理念,将物质残缺升华为精神圆满。他也是运用诗歌与绘画的互通性的高手,《闲云散月》中的“触摸竹叶尖尖滴下的露水”等诗句,与其水墨画中的湿润笔触形成通感,呼应现象学“身体知觉”感悟,构建诗画一体的审美体验。在《地铁拾萃》等作品中,他将速写与油画结合,刻录都市人群的瞬时存在的记忆,以本雅明机械复制时代的视角反思现代人的生存空间状态。

油画《金刚峰寺·旱山水》50cm×40cm 2024

身为上海美院教授,黄阿忠将哲学思考融入教学体系,运用《孙子兵法》与创作融合策略,以“围魏救赵”类比画面构图困境的破解,将东方谋略思维转化为艺术方法论。“熔炉理论”与跨文化训练相结合,通过让学生同时研习塞尚的结构分析与八大山人的写意精神,来提升学生的跨文化感知力,强调艺术是心灵的镜子,从而引导学生从哲学高度审视自己的创作方向。

黄阿忠的艺术实践为中国当代艺术参与全球对话提供了另一种思考。2015年“东韵西语”个展通过反向命名(油画为‘东韵’、国画为‘西语’),挑战了东方主义的刻板认知,彰显文化主体性。其作品在威尼斯双年展等国际平台的展示,证明了意象美学的普世价值:莫兰迪的静物画与黄阿忠的《小黄花》虽媒介迥异,却共同指向‘极简中的丰盈’这一哲学命题,体现了东西方艺术在精神层面的深层共鸣。

黄阿忠的艺术创作不仅是审美对象,更是哲学思维的介质化呈现。他以“熔炉”般的综合能力,将儒家的入世关怀、道家的自然观照、存在主义的生命叩问熔铸为独特的艺术语言,为中国当代艺术开辟了又一条既本土又国际的路径。在全球化与本土化激烈碰撞的今天,这种以哲学思维驱动创作语言的实践,为重构中国艺术的话语体系提供了重要启示,同时提供了西方哲学与中国传统美学研究新的范式。

(文/孔达达,中国艺术研究院特聘研究员,国家艺术基金评审专家,上海文化艺术品研究院院长,2025.3,来源:阿忠绘说)

画家简介

黄阿忠,1952年生于上海,毕业于上海戏剧学院,现为中国美术家协会会员、中国油画学会会员、上海市文史研究馆馆员、上海美术家协会油画艺术委员会原主任、上海作家协会会员、上海市长宁区美术家协会主席、上海市崇明区美术家协会主席、上海大学美术学院教授、博士生导师。