篆刻字法结构的创新,是篆刻艺术发展的重要方向之一。汉印中的“缪篆”通过平直方正的线条,使字形规整对称。明代甘旸《印章集说》提出“印文须匀停”,强调笔画分布需匀称,避免轻重失衡。清代丁敬提倡篆刻笔画“方中有圆,圆中见方”,在对称中追求动态平衡。传统字法结构呈现的对称性、平衡感,赋予了篆刻静态结构以独特的美学价值。

今天,篆刻艺术在字法结构上的创新,与字形、布局、空间等方面密切关联,是一项兼具挑战性与艺术性的探索。既要尊重传统篆刻的美学原则,保留传统篆刻的基因,又能融入当代审美意识,体现时代精神。

现代写意性篆刻在字法结构上,常打破传统文字秩序,但又不能完全脱离汉字识别性。文字结构变异过度,其识别度会断崖式下降。这就需要在语义传达与形式创新之间,寻找平衡点,避免成为单纯追求视觉奇观,沦为简单的平面设计。

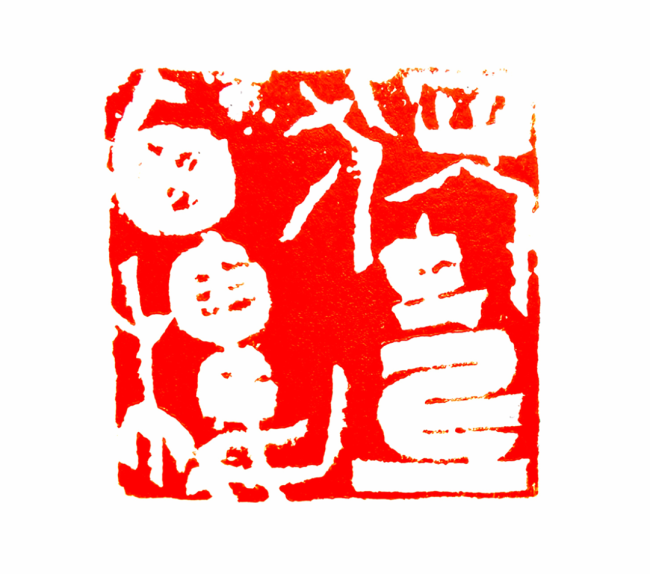

白文印“独上西楼”通过字形解构重组,非线性空间分割,突破传统篆书对称均衡的结体法则,引入立体主义式的空间错位布局。如将“蜀”“娄”结构夸张、变形,并与左侧偏旁部首进行非对称位移,造成“独上西楼”四个字非对称布局,字体重心偏移,营造出动态感,形成视觉张力。同时,将文字从符号系统解放为空间造型媒介,笔画有意识拉长、缩短、弯曲、粘连,增强字法结构和整体印面空间布局的生动性、趣味性,最终达成庄子所谓:“既雕既琢,复归于朴”的美学境界。“独上西楼”在笔画形态上呈现出多样性,“独”字笔画松且疏阔,“上”字笔画粗且叠压,强化了疏密节奏,虚实相生,避免呆板,形成“计白当黑”的空间美感。

篆刻字法结构的创新,关键不在于破坏多少旧秩序,而在于能否建立具有内在逻辑的新秩序系统。其本质是传统美学与现代意识的对话。既要致敬传统,尊重古法,突出篆刻的“金石气”,刀笔趣味。还应承载文化内涵,回应时代审美,邀约未来。

(文/田忠利)

独上西楼

4x4cm

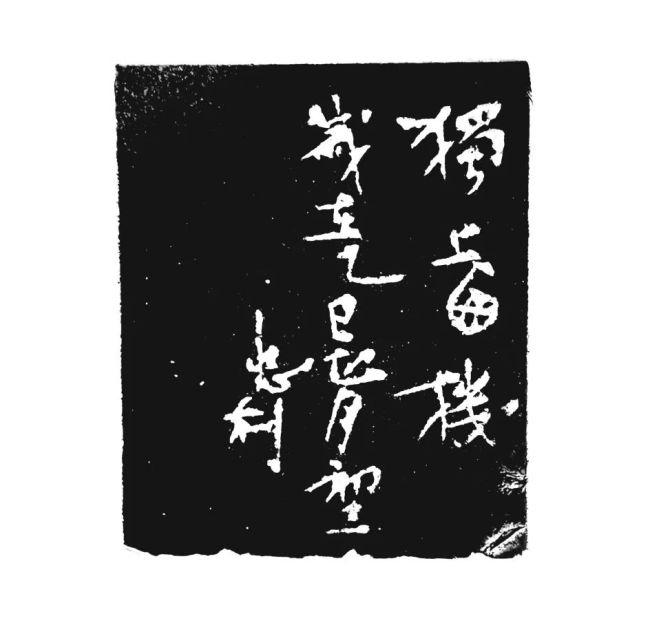

独上西楼

岁在乙巳正月初三

书法:花雨晴天落,松风终日来。

34x136cmx2

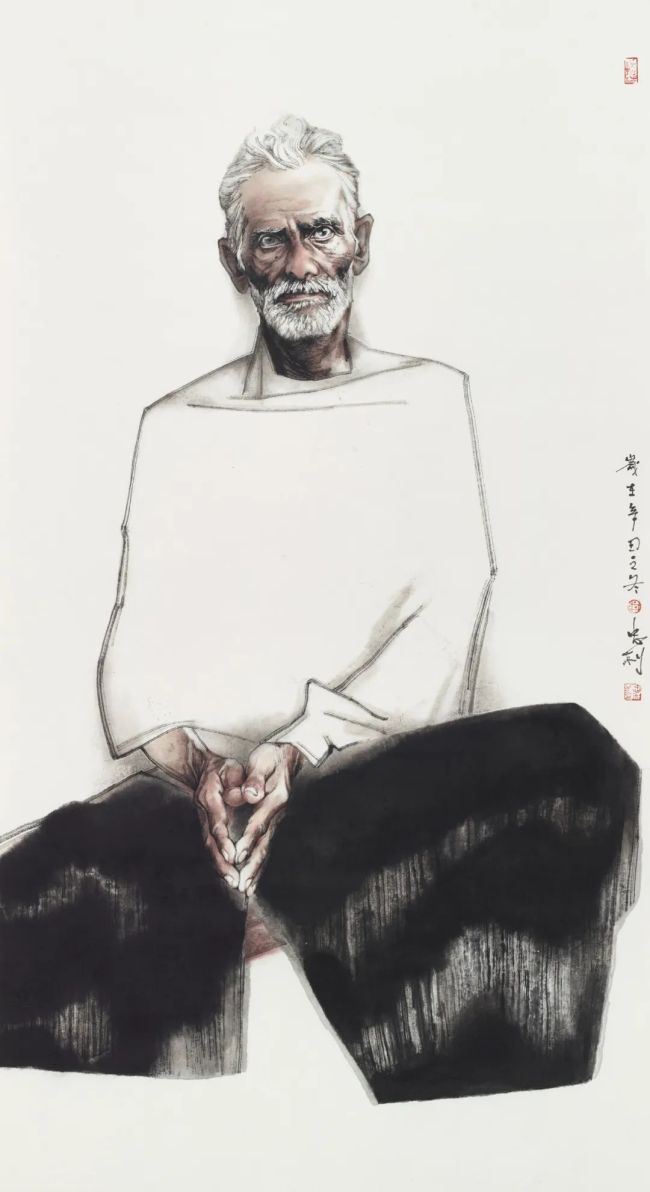

中国画:《岁月》

297cmX180cm

(来源:书以载道)

艺术家简介

田忠利,北京印刷学院校长,二级教授,博士生导师,中国美术家协会理事兼插图装帧艺术委员会主任、北京美术家协会副主席、北京对外人民友好协会副会长、中国国际书画艺术研究会副会长、中国美术馆展览资格评审委员会委员。曾担任第十二、十三、十四届全国美展及其他全国性美展评委,国庆70周年群众游行与保障指挥部执行副指挥、彩车和广场景观设计艺术指导专家,庆祝中国共产党成立100周年大会活动与服务保障指挥部执行副指挥、广场策划设计部部长、专家委员会秘书长,北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式特聘专家。

享受国务院颁发的“政府特殊津贴”,中国教育部授予“全国优秀教师”称号、国家新闻出版总署授予“全国新闻出版业领军人才”称号等。美术作品曾多次入选国内外美术大展,并获奖。其中,巨幅国画《中国民主革命的伟大先驱——孙中山》获“孙中山与华侨国际美术巡回展”金奖、巨幅国画《落后就要挨打》获“99’中国艺术大展”银奖、工笔画《绿风》获“95’中国体育书画大展”银奖、工笔画《清幽》获“第八届全国‘群星奖’美术大展”铜奖、工笔画《灵光》获“‘爱我中华’首届全国中国画·油画大展”铜奖、工笔画《春光》获“‘精致与微观’首届中国工笔重彩小幅作品艺术展”铜奖、工笔画《鸟鸣境更幽》获“94’全国中国画·油画大展”优秀奖、工笔画《不屈》入选“第四届北京国际美术双年展”等,曾在中国、美国、意大利举办个人中国画、书法、篆刻作品展,并出版专著《得妙于心》《心游方寸》《田忠利画集》等多部专著,许多作品被国内外重要机构和个人收藏。