3月24日,当代艺术家范勃的大型个展“预言的寓言”在广东省佛山市和美术馆开幕,展期为2025年3月15日至6月15日。展览展出艺术家近年来创作的包括手稿、绘画、装置等在内的全新系列作品。

在范勃构建的展览场域中,东西方神祇谱系展开跨时空的对话,然而这种神圣空间的营造并非指向对超自然力量的顶礼膜拜,而是通过解构性的视觉语法,完成对传统信仰、文化和艺术体系的质疑与重构。

艺术家范勃在开幕式上发言

每一个神的形象都是通过他的事迹,他的传奇,他的性格和他的命运而得以想象而成的,人们在不同的时期有不同的想象方式,也因此有不同的想象结果。因此,同一个神的图像一直处在变化中,存在着一种神的图像谱系学。比如美杜莎,她早期甚至是一个恐怖狰狞的不男不女的形象,到晚期则令人惊讶地转化为一个相反的柔美平静的女性形象。尽管有如此大的变化,但在这个神的图像谱系中,一直也有某些不变的要素贯穿始终,比如美杜莎的蛇发。蛇发是美杜莎图像最稳定的要素之一。事实上,神的图像演变的历史,就是不变要素和可变要素不停搏斗的历史。

范勃,《美杜莎的倒影》,铸白铜,320cm×230cm×320cm,2024,“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

不过,范勃创造的这组与神有关的图像溢出了这个历史之外。他之所以制造出神的图像,是为了将神从这种传奇性以及在此基础上构建起来的纪念性中解放出来,他完全抛弃了神的特征、故事和命运。也就是说,他完全不是为了确认神和纪念神。相反,他创造神就是为了摧毁神,就是让神消失,就是让传统的神像创造的目标和意图消失。如果说,有关神的图像创造曾经是艺术最重要的动机和法则的话,范勃对神的图像创造就是对这一艺术动机和法则的拒斥。

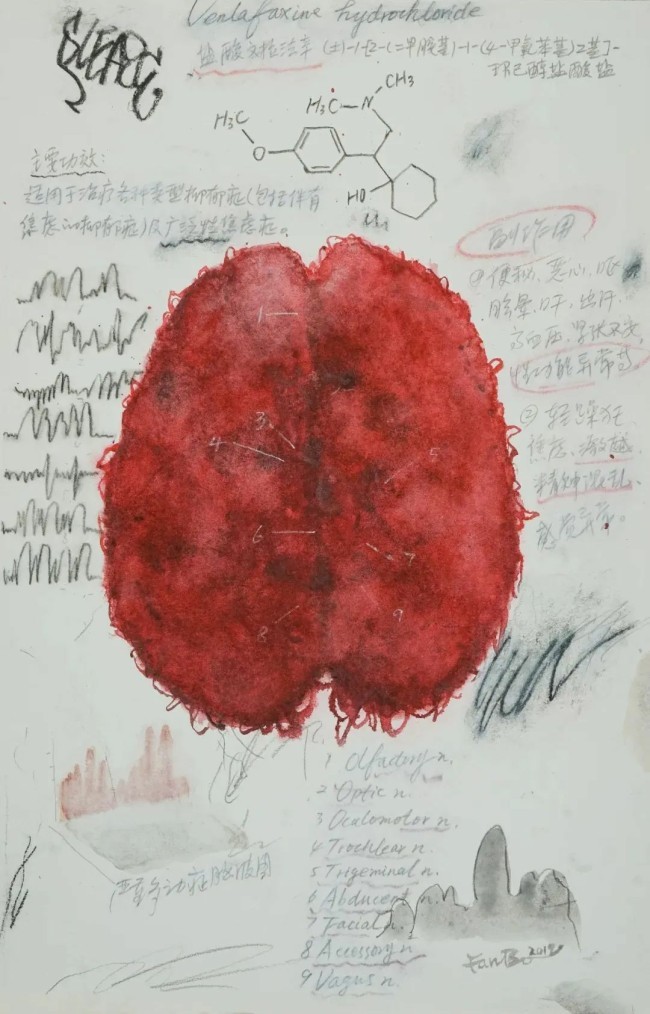

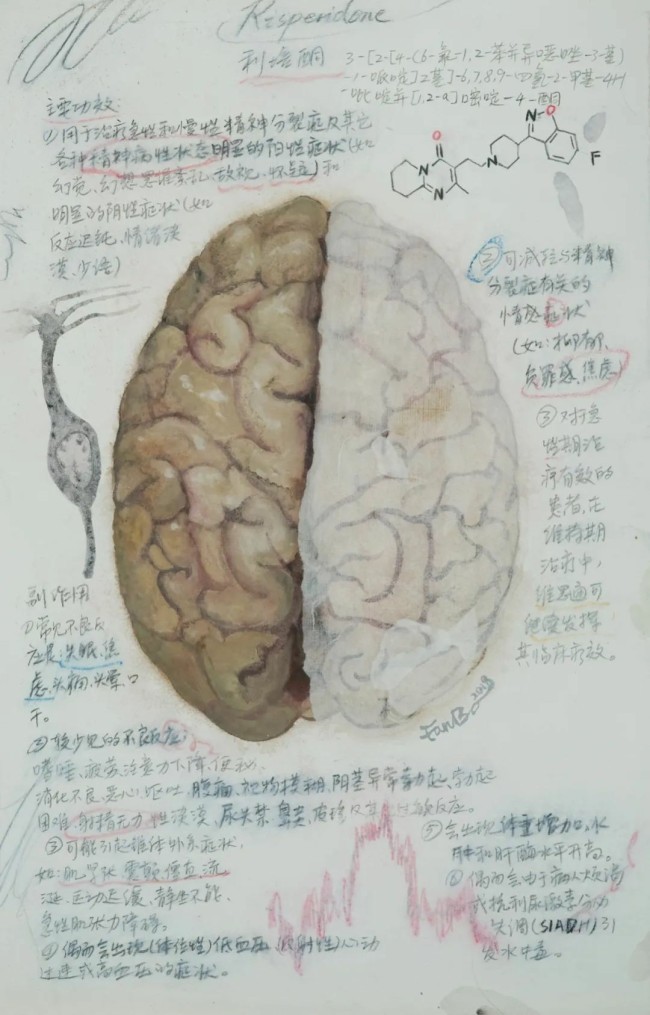

范勃,《中枢神经药物研究系列》-7,纸本综合材料,41.5cm×27.2cm,2019

在什么意义上可以说神的图像创造是艺术最重要的动机和法则呢?本雅明说,“艺术生产始自服务于崇拜的庆典之物”。艺术“起源于某种礼仪,起初是巫术礼仪,后来是宗教礼仪。换言之,‘原真’艺术作品所具有的唯一性价值植根于礼仪,艺术作品在礼仪中获得了其原始的、最初的使用价值”。我们可以说,与神相关的图像制造就是为了表达崇拜和礼仪,无论是巫术意义上的还是宗教意义上的都是如此。本雅明所提到的艺术作品的光晕,也正是从宗教的角度而言的神像的光晕。不过,宗教崇拜在文艺复兴之后就逐步衰退,但艺术所蕴含的崇拜功能并没有消失,艺术变成了世俗意义上的美的崇拜。它还是跟崇拜相关,只不过对神的崇拜转化为对美的崇拜。

范勃,《背影》,尺寸可变,2024

艺术总是要追逐美的,无论这种美是什么,无论是身体之美(达芬奇,拉斐尔),自然之美(普桑)还是别的主题之美,也无论是艺术家还是观众,它们都开始了对美的崇拜,都试图在艺术中植入对美的崇拜。而它最后的极端形式是为艺术而艺术,为美而美的艺术,也即是所谓的唯美主义的艺术。虽然美的对象和主题没有了,但艺术植根于崇拜的本性没有变,也就是说,艺术如果有价值的话,它展示的总是崇拜价值。艺术总要去崇拜某些东西,艺术也总会被崇拜。艺术既是去崇拜的工具,也是被崇拜的对象。大体而言,艺术的这种崇拜经历了三个阶段:对神的崇拜,对具体之物的美的世俗崇拜,单纯对美本身而不是对具体对象之美的崇拜。这就是古典艺术的根本特征:膜拜或者崇拜的艺术。

范勃,《影子》,布面油画,200cm×300cm,2025,“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

如果关于神的图像都是本雅明意义上的崇拜的艺术的话,那么,在范勃这里,神被制造出来,恰好是反崇拜的。本雅明认为新的反崇拜的艺术是因为一个技术复制时代开始了,人们可以复制艺术,可以批量制造艺术品,因此就可以近距离地占有艺术品而不是对它保持有距离的崇拜。而范勃的反崇拜与此不同,他直接制造出神的图像,但确实是为了摧毁对神的崇拜,进而摧毁艺术的崇拜价值。

范勃,《中枢神经药物研究系列》-3,纸本综合材料,41.5cm×27.2cm,2019

为了摧毁这种崇拜,范勃制造了几种独特的处理神像的方式。没有神比美杜莎更具有传奇色彩的故事以及建立在故事上的图像了,但是,范勃重新创造了一个自恋式的美杜莎,他砍掉了美杜莎的身体和著名的石化眼睛而只是保持了美杜莎标志性的蛇发,并让蛇发衍生出一个纳斯索斯式的倒影,美杜莎的固有神话坍塌了,并和另一种自恋神话维持着某种错乱的讽刺性的嫁接;在《边界》中,范勃戏剧性地将诸多神像压缩并置放倒于画框的内部。在经典的神像艺术作品中,神总是被画框包围,神吸引了全部的注意力,画框就是为了突出神的图像,将这种图像框定起来,植入一个醒目和焦点性的位置,放大它,圈定它,让它聚焦,让它成为重心,让它永恒,但是,范勃却让神蜷缩在细窄的画框中,让它们作为边缘物,作为琐细物,作为可被挪动可被拼装之物存在着,包裹着一片空白。

范勃,《边界》(局部),3D打印加固铝合金,2024,“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

中心是空白,神成为边缘性的玩物甚至是轻浮的面目不清的供人把玩的游戏道具。在《神之柱》中,范勃更进一步地将不同的神像塞进一个封闭的方形柱中,它们在这个逼仄的柱形空间中堆积、挤压、纠缠,既失去了自己的自由位置,也失去了自己的神性常态,与其说他们是无所不能的神,不如说他们是被规训的被动的现代庸人,这不是神的无边法力,这是神的窒息。

范勃,《神之柱》,尺寸可变,石膏像,2025,“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

而在系列绘画《背影》中,神既没有法力,也没有窒息,他徒有神的背影,神罕见地不再展示他的面孔和力量。他似乎在示弱,像人一样示弱,像人一样忍辱负重,也像人一样,他的肉体内部也保有一种跳跃状态——画面上跳动的轻盈的彩色波段和厚实笨重的身体形成了对照,这既是他的内心波动也是他的身体律动。神也承受着负重和跳跃的分裂。神不仅背对着我们,他有时候甚至以更少见的侧脸对着我们。在《姿势》中,神对人们的仰视无动于衷,他不同人交流,他沉浸在自己的远眺中,面露笑意,目中无人。在此,神不是为了人而存在的,他是为了自身而存在,他找到了自己的自洽世界。

所有这些,都改变了神的形象。或者说,这都是去神化的形象。这与其说是对神的记录不如说是对神的抹杀。神是以在场的方式消失的,神以颠倒自我的方式建构了自己的形象。神破除了它的背景、历史、神话,也解除了它的功能、意义和纪念性。这是另一个意义上的诸神退隐。如果说现代工业时期的诸神退隐就是神自动地离场和隐没的话,范勃在此的工作并没有让神悄然离场,而是让神以反神化和非神化的方式在场。也就是说,他的工作是制造出神的图像,却马上又让神的图像坍塌。

“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

为什么要让神像坍塌?或者说,神不是已经坍塌了吗?不是早就退隐了吗?对范勃而言,神像坍塌更重要的还意味着一种图像类型和艺术类型的坍塌。更恰当地说,一种崇拜的艺术类型和艺术价值的坍塌,甚至是确保这种崇拜价值的美术馆的坍塌——这或许是更重要的坍塌和瓦解。这是三重意义的坍塌:神的坍塌,艺术崇拜价值的坍塌,以及维持这种价值的美术馆体制的坍塌。

人们能够轻易通过范勃所部署的空间和图像的关系,看到了美术馆的颠倒、切割和转变:《英雄》这件作品贯穿了美术馆的两层楼,它如此地醒目夸张以至于粗暴地切割了美术馆,反过来也可以说,它受到了美术馆的强制性切割,美术馆和图像作品彼此切割成为碎片,彼此打断对方的连续性,空间的连续性和作品本身的连续性。

“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

范勃还将美术馆内部的支撑性立柱进行一种调侃式的包裹,立柱被另一种古老的爱奥尼柱式的褶皱所包裹,这是两种立柱类型的对话和游戏,正是这种游戏让两种柱子都展示了新的功能:古老的爱奥尼柱成为一件攀爬的也是遮蔽性的衣着道具,而美术馆的立柱本身失去了纯粹的支撑性功能,它们的组装诞生了一件新的作品。不仅如此,脚手架还被搬到了美术馆内部。通常,它是美术馆得以搭建而成的架构工具。它现在在美术馆内部来搭建作品而不是砖墙,脚手架支撑着绘画手稿,而不是建筑结构。美术馆被局部性地改造为一个工地,一个搭建绘画手稿的工地,或者说,它让美术馆不再是一个单一性的展示场所,而成为一个混杂的异托邦。

“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

美术馆就此成为一个不停地被质疑,被反思和被建构的空间,或者说不停被暴露出它的空间过程,暴露出它有意要隐瞒的这样的一个空间过程:美术馆是一个确定性的框架,美术馆是一个不着痕迹的空的空间,美术馆是对作品的最好呈现,美术馆是圣化艺术作品并让作品获取崇拜价值的空间。现在,范勃用诸神来搅乱美术馆,用诸神的颠倒来颠倒美术馆。或者我们也反过来说,用美术馆的空间颠倒来颠倒诸神。诸神和美术馆一起颠倒。范勃不仅改写了诸神的形象,还让它们占据着一个奇特的位置,让它们有一个奇特的身体姿势也因此有一个奇特的视野。这就是《预言的寓言》中的神像的混乱和错位摆置。它们彼此之间抵牾,对抗,错乱,它们不遵循任何一种秩序和方位的安置。这些毫无规律地相互抵牾的神像,让整个空间失去了焦点和重心。似乎美术馆本身也颠三倒四,美术馆也找不到秩序,美术馆也手足无措,这是诸神对美术馆的颠覆。

“范勃:预言的寓言”,和美术馆展览现场©和美术馆

美术馆是艺术作品的现代神庙,它们同样具有庄严性、纪念性和膜拜性。但现在,这一切都被否弃了。这是一个颠覆性和否定性的艺术万神殿。不错,美术馆是诸神的展示,但是是否定性的展示,是一种反展示。更恰当地说,它既不是膜拜性的,也不是展示性的——在本雅明那里,艺术作品要么是膜拜的,要么是展示的——但是,在范勃这里,艺术首先不是膜拜的,其次也不是展示的。相对于膜拜而言,它甚至带有亵渎和去圣化的意味;相对于展示而言,它建立了一种嘲讽性的混乱。这就是美术馆空间的混乱:它失焦,它被切割,它内在的脚手架既是一种图像搭建,也是一种空间区隔和障碍,它滑稽的柱子,似乎是对所有这一切空间混乱的无声嘲笑。

(文/汪民安,《空间错置和图像的反膜拜》)

展览现场

(来源:99艺术)

艺术家简介

范勃,著名艺术家。本科、硕士、博士先后毕业于天津美术学院、广州美术学院、中央美术学院。现为广州美术学院院长、学术委员会主任、二级教授、博士生导师。兼任中国美术家协会第五届油画艺术委员会副主任、中国美术家协会首届国家重大题材美术创作艺术委员会委员、中国油画学会副会长、广东省美术家协会副主席。先后入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、广东省中青年德艺双馨艺术家、广东省“特殊支持计划”教学名师等。