艺术家范勃肖像摄影

© 雷扎∙哈迪 (Reza Hadid, FR), 2024

当古希腊立柱在展厅中软塌,当西方众神像与中国各类神仙以及《山海经》里的奇幻异兽交错并置于无限的海面,当神像残肢与脑神经图谱在空间中共振——艺术家范勃在佛山和美术馆的个展“预言的寓言”,以一场跨越媒介、时空与文化的视觉思辨,将当代艺术推向了对人类文明反思的维度空间。这场展览不仅是艺术家近年来创作与思考的阶段性总结,更是一次关于当下人类命运的反思与预言。

展览构建了一个隐喻剧场,那些被祛魅的诸神残像与异化躯体,共同编织着隐喻当下时代的视觉谶纬。作为中国当代艺术的“全媒介实践者”,从绘画、雕塑到装置、影像,范勃在此次展览中展现了极大的创作跨度。

展览名“预言的寓言”所指向的并非是对“神圣”的复现,而是一场以戏仿为手法的解构仪式——美杜莎垂下自溺的眼睑,散落着神像残肢的展厅如同废墟现场,被框定和堆叠于现代主义方柱中的神的碎片化躯体,以及在展厅中搭建“脚手架丛林”,以此打破美术馆确定性观看作品方式的零散绘画手稿……在这个展览中,艺术家让崇高与荒诞、神圣与戏谑彼此蚕食,每一件作品、每一幕场景似乎都在撕裂我们的认知惯性。

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

和美术馆入口处,面容深埋于水池中的雕塑,以满头蛇发的经典符号,指向了希腊神话人物美杜莎。这件名为《美杜莎的倒影》的作品,以禁忌姿态演绎着古典神话的当代转译:既规避了美杜莎致命的石化凝视,又将凝固千年的叙事溶解于粼粼波光。

策展人汪民安谈到“范勃重新创造了一个自恋式的美杜莎,他砍掉了美杜莎的身体和著名的石化眼睛而只是保持了美杜莎标志性的蛇发,并让蛇发衍生出一个纳斯索斯式的倒影,美杜莎的固有神话坍塌了,并和另一种自恋神话维持着某种错乱的讽刺性的嫁接。”作品戏谑地消解了英雄史诗的暴力逻辑——当神话原型遭遇镜像解构,美杜莎不再是被献祭的悲剧载体,而成为自恋美学的当代化身。

作为展览的开篇,这件作品用颠覆性的嫁接,和由雕塑本体与水中镜像的实虚交叠,提示着观众,那些既定的、常规的视角也许会成为让你真正“走进”这个现场的障碍。

《美杜莎的倒影》

铸白铜,320×230×320cm,2024

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

巨大的、闪耀着金属光芒的神像残肢散落在一楼展厅,其中名为《英雄》的大型雕塑似乎是个异类。这个以卢浮宫藏《波尔盖塞角斗士》为原型的人物形象,以倒置的形态消解了古典英雄主义的崇高范式。“角斗士”并非神,而是被抛入狂欢现场的惨烈角色。当角斗士斑驳的历史表皮被马戏团小丑的菱形彩纹覆盖,当斗兽场中为自由意志搏杀的躯体遭遇重力反转,古典英雄的崇高性也随之土崩瓦解。巴洛克式的戏剧张力,将古罗马竞技场的历史与当代消费娱乐糅合成荒诞的视觉寓言。穿越楼板的巨型足部不仅撕裂了建筑的物理秩序,也在整个展览中起到关键的承接作用。倒置犹如镜像,失重代表错位,人与神的身份界限在崩解……

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场

来到二楼展厅,最先看到的作品是《边界》。这件作品以巴洛克装饰画框为基础,用神像局部替换纹饰,并且可供观众取下并移动。当对神像与艺术永恒性的膜拜被解构成可触碰的游戏模块,是在重构作者-作品-观众的关系,也是对传统美术馆中神圣的“观看权力”的挑战。

《边界》(局部)

3D打印加固铝合金,2024

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

带有现代医学视角的绘画与东西方神话符号并置在二楼主展厅中,似乎在揭示信仰体系在技术时代的症候。当基因链与爱奥尼柱在现代建筑中缠绕共生,当检测仪器的冰冷数据流漫过神像的瞳孔,那些被精密丈量的生命“零件”与不可见的精神相遇,构成了关于人类存在本质和未来命运的诘问。

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场

“预言的寓言”最终指向的,并不是对遥远神话的重新解读,而是借由对神的隐喻来表达对当下人类文明命运的关切。所有的作品共同构建起展览所要探讨的核心观点——在一个现行社会秩序受到严重挑战而未来又不可预测的纷扰世界里的图像谜语。

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

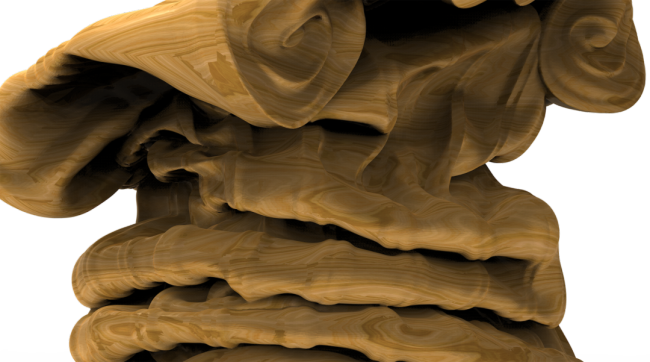

虽然二楼展厅尽头的影像装置作品《归途》中隐退于海面中的背影带有悲怆的意味,但艺术家留给我们的并非全是退幕、崩塌与虚无,正如那些包裹在混凝土立柱上扭曲软塌的爱奥尼柱,既是古典价值的墓碑,也是新文明诞生的产床;那些交织的科技符号与神话残片,警示着传统的断裂,但也昭示着重构的可能。

范勃,《背影》,尺寸可变,2024

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场

策展人、批评家、艺术家们

谈范勃与“预言的寓言”

范勃“预言的寓言”展现出开阔的文化视野,通过绘画、雕塑、装置、影像等多媒介语言的综合运用,体现了对人类社会发展与命运的前瞻性思考。展览中,范勃既延续了他艺术创作中对当代社会的敏锐感知,又保持着审视现实的视角。他既在生活之中,又跳出生活之外。能够用一种审视的眼光来看待当代生活,关怀人类前途和人类社会的命运,是一个艺术家很可贵的品质。

我印象比较深的作品是立于展厅中的那些变形的爱奥尼样式的立柱。这种古希腊立柱原本是文明的支柱象征,但在不断压缩变形的过程中,隐喻了古典文明符号所承载的现代压力。还有那些融合科技媒介的影像作品和汲取《山海经》文化元素的绘画创作,这些作品视野开阔,兼具观念深度与形式的创新。

(文/皮道坚,著名策展人)

《爱奥尼的褶皱》(局部)

⽩橡⽊,2024

致谢艺术家

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

范勃的艺术创作经历了从绘画到装置、影像及综合材料的媒介拓展,他创作的特点与核心是始终保持着对社会现实的敏锐观照。从疫情期间至今,他的作品与现实之间有着明显的关联性。

这个展览是一个关于文明、文化的思考。对于“我们该如何来看待今天的变化”这个问题需要从更高的层面来理解,而不是停留在社会现实的表面。人类发生了什么?为什么会发生这些?今天的文明存在什么样的问题?范勃以文明反思为母题,通过艺术史经典符号的截取与重构,以一个很好的切入角度,构建出超越表层现实的文化追问;其中又包含着他对艺术本身的无限热爱、眷恋和向往。他不仅是用这些支离破碎的形象、符号去象征、质疑和颠覆,也以此来表达他对艺术的爱惜和维护,激励自己更进一步地进行创造。

(文/吕澎,著名策展人)

《姿态》之一

《姿态》之二

布面综合材料,270×180cm,2024

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

作为知名艺术家和教育家,范勃近年从油画创作转向了跨媒体艺术探索。此次展览就是一个很好的证明,其综合运用了雕塑、影像、绘画、装置等多种媒介,不仅以方法论作为创新核心,而且将神话符号与现代科技符号相并置,于是也形成了对人类文明发展的深度反思。

在我看来,展厅二楼的希腊爱奥尼立柱的软塌象征了传统价值体系的崩塌,同时暗含了重建新型文明秩序的诉求。而绘画区域则突破传统写实框架,由于很好地融合了图像与文字,进而形成了类似文人画的复合性表达,这也拓展了架上艺术的叙事维度。

作为美术学院院长,范勃以自身的跨媒介实践为艺术教育提供了新的范式,并打通了传统绘画与当代影像、装置等多媒介相融的通道,这既展现了个体创作边界的突破,更预示了未来艺术发展的新路径。其立足本土文化基因、融合科技与人文创作理念的做法,为当代艺术教育提供了重要启示。

在艺术史的历史长河中,架上绘画长期占据了主流,但在当代多元媒介的冲击下,其承载观念的能力面临着挑战。范勃的实践印证了这种转型的必然性。事实上,他的架上作品很好地突破了平面限制,即通过文字介入而形成观念的叠加;另外,他还将雕塑语言与医疗科技符号并置,结果也构建起了传统造型与当代技术的对话,值得同行借鉴。

人类艺术的发展史其实就是媒体不断扩展的历史,比如在新石器时代用的是石器、在青铜时代用的是铜器,如此类推,再到水墨、油画,以及当今数字时代的科技媒介,我们发现,艺术始终是在物质载体的拓展中实现精神表达边界的突破。而在借助不同的媒介表达艺术观念方面,范勃做得非常好。

(文/鲁虹,合美术馆执行馆长,著名策展人)

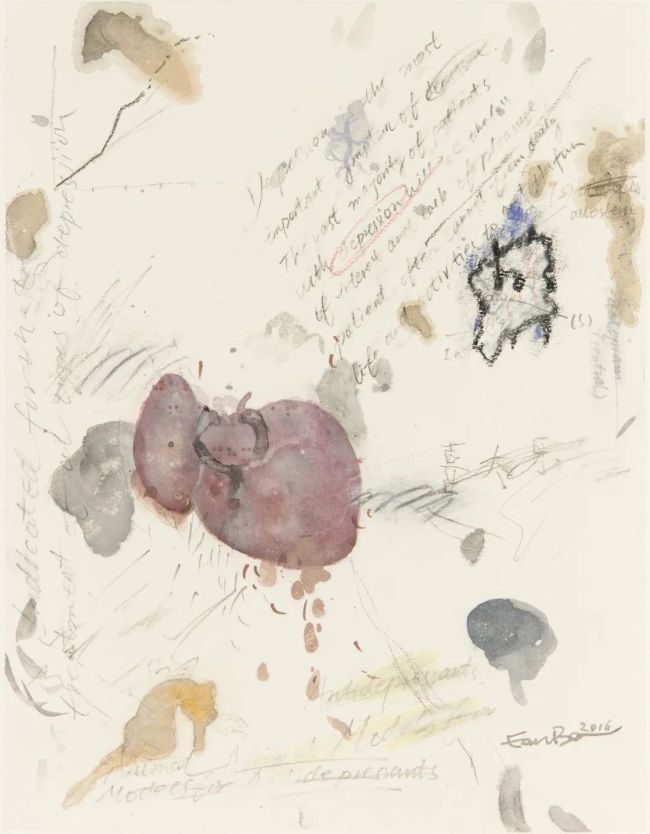

《切⽚20》

纸本综合材料,35×28cm,2016

致谢艺术家

在我看来,范勃艺术创作的核心特点体现在三个方面:其一,他以哲学思辨为基础,通过解构西方神话、文化符号与他作为艺术教师的学术积累相互关联,形成了独特的结构性创作。这种表达既源于他学者身份的知识体系,更折射出对生命本质的深层叩问。

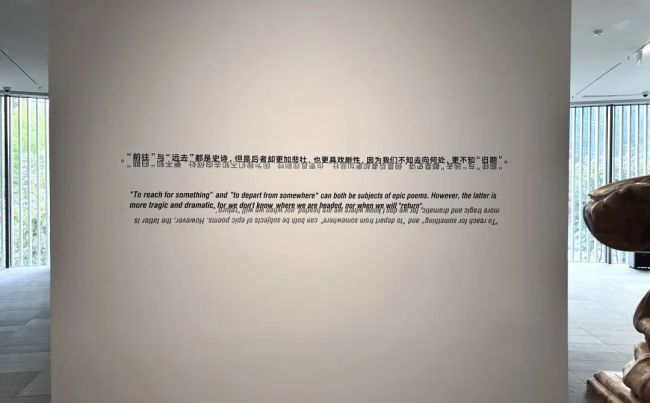

其二,他在理性思辨中植入诗意叙事。无论是这次展览中的历史哲思短句,还是他过往借助盲文所创作的录像作品(我记得其中有一句话是“让生活过得像十四行”),都展现出他对生命的关怀。这种从生命、历史的宏大题材到个体生命的转译,赋予了严肃命题以轻盈的诗性张力。

其三,作为美术教育者,范勃在繁重的公务中仍保持高强度的艺术创作投入。他的作品无论是木质雕塑、金属装置或大型绘画,皆可见精工细作的专业态度,这种对艺术创作的持续思考和坚守尤为可贵。

(文/王璜生,广州美术学院新美术馆学研究中心主任)

《神之柱》

尺寸可变,石膏像,2025

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

范勃始终保持着旺盛的创作力和超越年龄的先锋性与实验性,这种永不停歇的艺术探索精神令我触动。这次展览从大型雕塑、装置到影像、绘画,多媒介作品在空间中的对话,既体现了他对材料语言的精准把控,更彰显出驾驭大型展览的能力。

范勃是油画家出身,但他没有把自己束缚在一个画家的角色里。这次展出的作品中,尤其是大体量的雕塑、装置,在当代艺术语境中,他既未固守传统技法,也未陷入观念游戏的窠臼,而是始终保持着对艺术本质的追问。作品兼具学术深度和生命张力,对我来说是很有启发性的。

(文/冯梦波,中央美术学院教授)

通常情况下,神明体系与传说故事中的宗教形象很少以如此鲜明的方式呈现在当代艺术中。我认为范勃的这次展览提供了一种极具突破性的艺术路径,一层展厅的那些雕塑极具震撼力,破碎散落的神像肢体像是遭受着折磨。这些失去力量、形貌与意义的神明,恰如其分地映照着我们这个与传统文化根系日渐疏离的现代社会。

在气候变化、战争威胁与生存焦虑的重压下,人们的精神世界正在经历前所未有的断裂。宗教信仰提供的希望图景已难以弥合现实裂痕,而这正是范勃作品所揭示的深层困境。他在艺术史坐标系中的创造性重构极具挑战性:从美杜莎到佛教造像,从欧洲神话源头到东方禅学传统,这些跨越时空的文明符号被组合(而非混杂)在一起,共同形成一张全球化的精神图谱。艺术家以非凡的勇气证明:虽然人类信仰体系各异,但我们始终共享着同一个星球的命运叙事。

当观众步入二层展厅,会发现艺术家对人类身体的持续关注。通过具象与抽象的交织,范勃将血液流动、脑神经活动等生命体征转化为视觉语言,探讨肉体感知与精神存在的辩证关系。这种对“可见与不可见”的哲学思辨,最终指向人类文明的根本命题:在传统断裂的当下,我们如何重建东西方之间、古今之间的精神联结?如何在与根源文化的对话中寻找未来方向?

(文/Beate Reifenscheid,德国路德维希-科布伦茨博物馆馆长)

“范勃:预言的寓言”和美术馆展览现场©和美术馆

(来源:99艺术)

艺术家简介

范勃,著名艺术家。本科、硕士、博士先后毕业于天津美术学院、广州美术学院、中央美术学院。现为广州美术学院院长、学术委员会主任、二级教授、博士生导师。兼任中国美术家协会第五届油画艺术委员会副主任、中国美术家协会首届国家重大题材美术创作艺术委员会委员、中国油画学会副会长、广东省美术家协会副主席。先后入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才、广东省中青年德艺双馨艺术家、广东省“特殊支持计划”教学名师等。