北京话里经常说到“借光”这两个字,“劳驾,借光”,意思就是说,“麻烦您,请让一下”。我上小学的时候,课本儿里面有个凿壁借光的故事,说是西汉的时候,有个穷孩子叫匡衡,喜欢读书,经常借书看,到了晚上,因为家里穷,买不起点灯的油,看不了书,只能躺在床上背书,有一天,他正躺在床上背书呢,突然看到墙壁上透过了一线亮光,仔细一看,原来是墙壁裂缝处透过来邻居家的灯光,于是他拿了一把小刀把墙缝挖大了一些,他就凑着透过来的光亮读书。经过苦读,匡衡最终成为了一名有学问的人。这是一个励志的故事,是借别人家的光,看自己的书。

陈东山《钟馗在此》70cmx35cm

摄影是一门光的艺术,离开了光就是漆黑一片,所以摄影者的一生都要“借光”,日出、夕阳、月光、阳光,那是借大自然的光,有时光线不好要借闪光灯的光,四、五台相机,只有一个闪光灯,怎么办?“借光”,四、五台相机对准了物像,高喊1,2,3,同时按下快门,这是借了别人闪光灯的光。

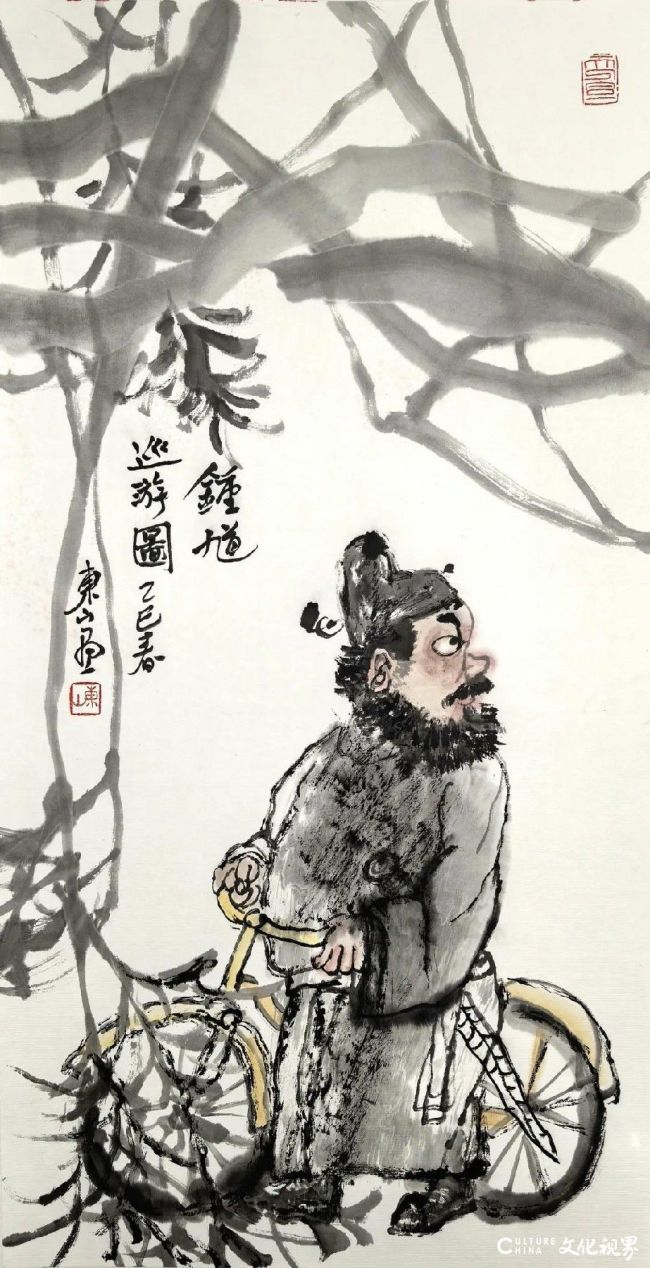

陈东山《钟馗巡游图》70cmx35cm

我经常去看美术展览,在展厅里面经常见到这样的一个情景,有的人见到了名人、名家,马上迎上前去要求合影,也不管人家愿意不愿意,拉过来就照;遇到有媒体采访或者是合影拍照的时,总是不离其左右,借机上镜,露上一脸,尽管有被人耻笑之嫌,权当没有看见。有了合影以后,就在朋友圈里面一阵狂发,并配上文字,今日在某地和某位名家偶遇,亲切交谈并合影留念,有的甚至写上恩师和老友。不知道这位名家何时教过他,怎么就成了他的老友,看到他朋友圈的人感觉他和这位名人是老相识,老朋友了,久而久之,大家都以为此君广结名流,神通广大。

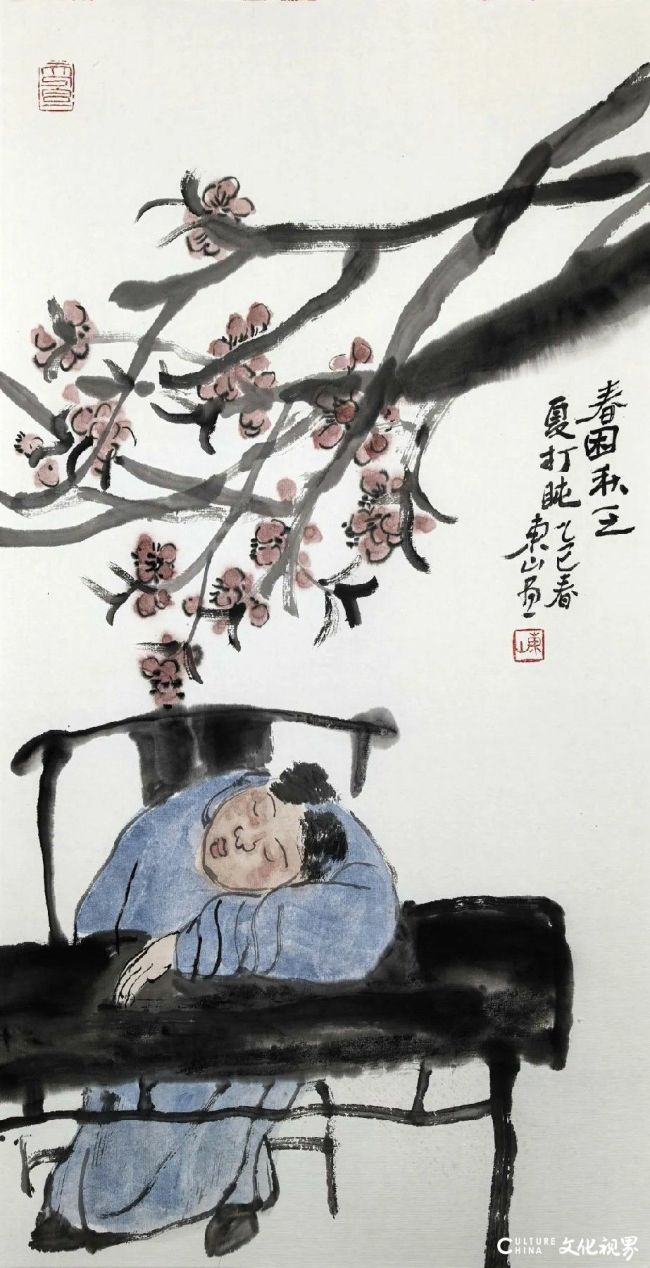

陈东山《春困秋乏》70cmx35cm

还有的人是“出书借光”。把中国历史上的一些名家选上几位,把自己的作品和他们的作品合集出版,取名中国历代作品集,从中国绘画史上捋过来,俨然他就是当代书画家的代表了,把一些对中国绘画史不了解的人还真是蒙了不少,这是借了古人的光。

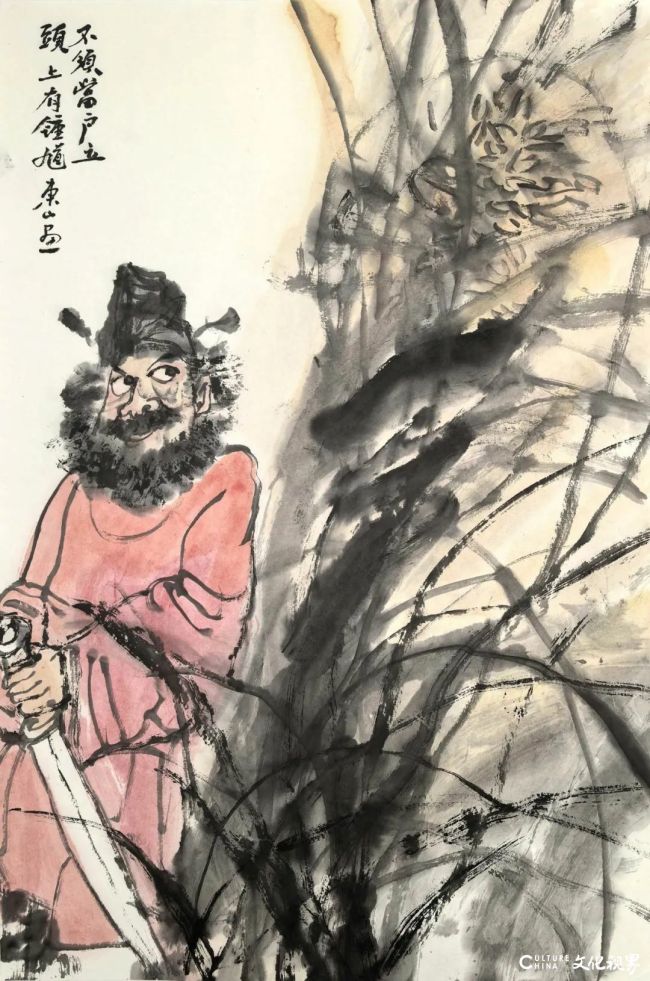

陈东山《不须当户立》70cmx45cm

再有是“展览借光”。借当代名家的光,通过各种门路,找关系托门子,邀请名家跟自己一起办展览,自己出钱找场地,做宣传,开幕式场面很大,名流云集,热热闹闹,很多人去参加开幕式都是看着名家的面子去的,自己也就借机可以结识一些名家名流,似乎跟名家办了展览,自己也就是名家了,殊不知,大家最后还是要看作品说话的,和你办展的人名气再大,那是人家的名;画得再好,也是人家的画,您的画水平不行只能当作一个陪衬。

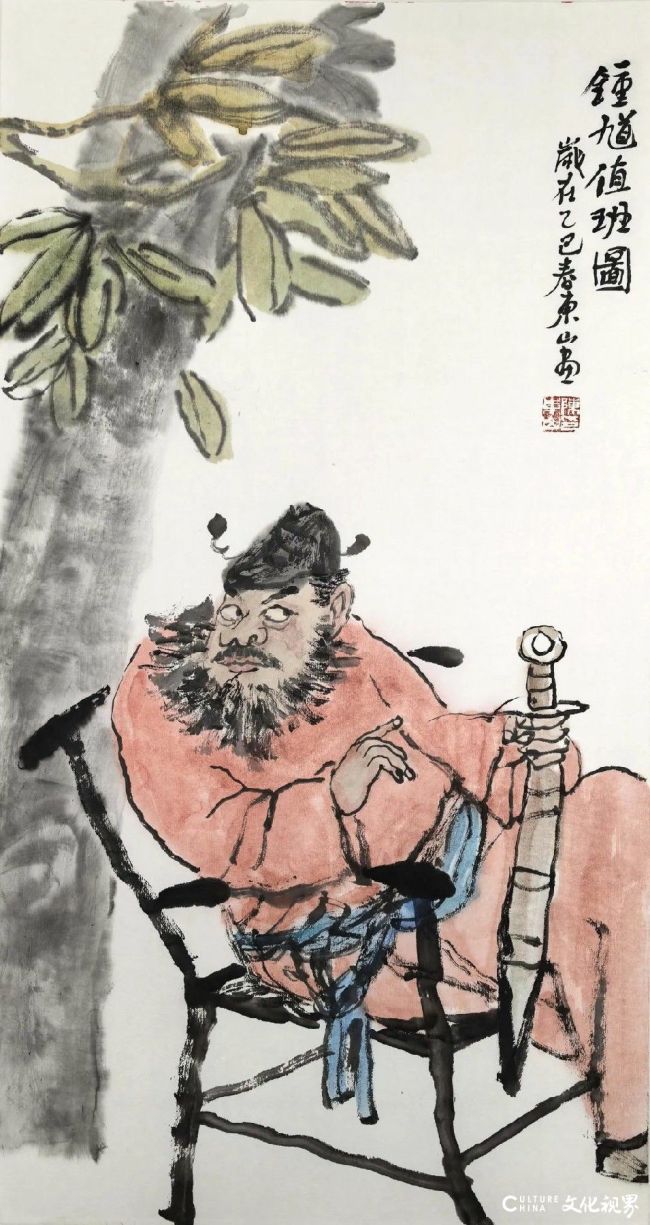

陈东山《值班图》70cmx35cm

最后是“题字借光”。有的画家自己画完画以后热衷于找名人名家给题字,哪个名头大找谁,让人家在自己的画上留下点儿墨迹,夸自己几句。题完字以后是到处宣传,某某大家都说我画的好,你们说我画得不好,那是因为你们不懂,似乎自己的绘画水平一下子就提升了,拉大旗做虎皮,招摇过市,更有甚者还招徒开馆,误人子弟,毁人不倦。

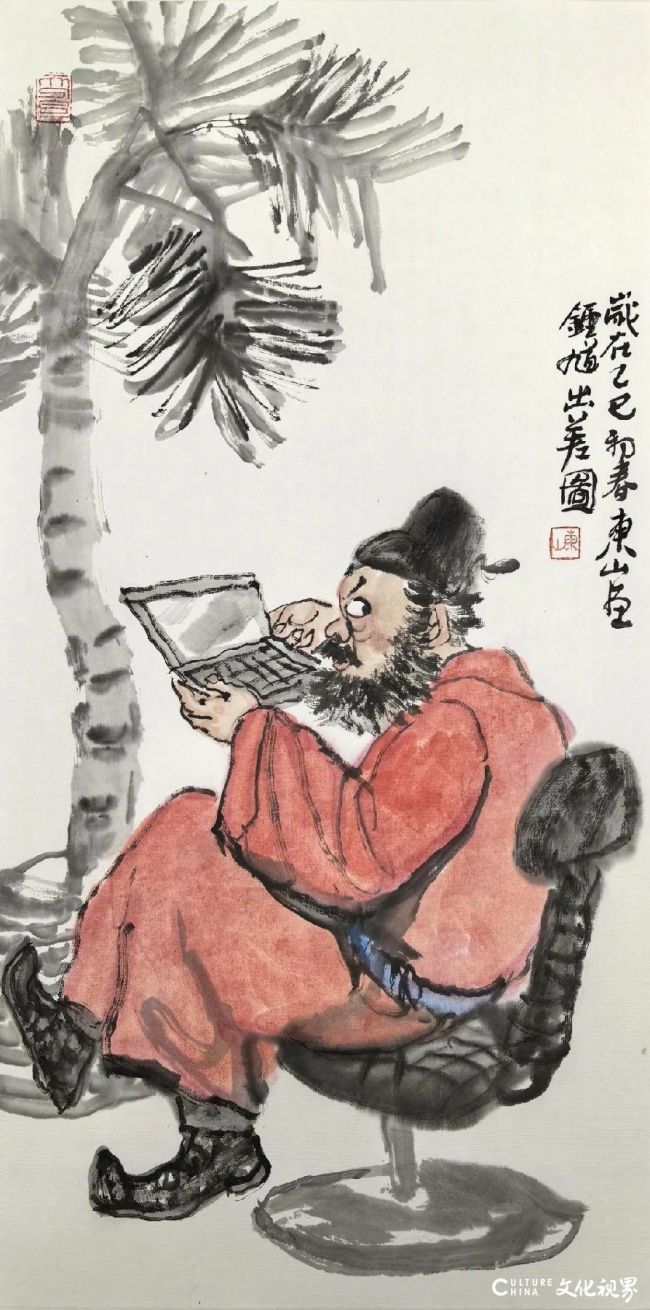

陈东山《出差在外》70cmx35cm

其实想想看,费了这么大的周折,精力和财力,还真不如自己在书斋里好好揣摩学习一下中外历代名家大师的作品,多看看书,多画点画,让自己的作品提高的更快一些。常言道,群众的眼睛是雪亮的,蒙得了一时,蒙不了一世,再说了,这世上也不全是不懂画的人呀!您说是不是?

陈东山《下午》45cmx45cm

更可笑离谱的是,我在某聚会上,朋友介绍一位自称“画家”的朋友,画家介绍自己是傅抱石的亲传弟子,他画的山水是得到了傅先生的亲传,聊了很多,最后一句话,把我给说乐了,他说是“傅先生手把手教出来的弟子”,我实在是有点忍不住了,问他“您今年多大年纪呀?哪年出生的?”这位说“我是七一年出生的呀,怎么了?”我说“记得傅抱石先生是六五年去世的”,这位一听马上改口,我师父是傅抱石的亲传弟子,他算是我的师爷,我一看别聊了,再聊他就是齐白石手把手教出来的了,像这类人就不仅是借光的事儿了,是吹牛加骗人了。

(文/陈东山)

陈东山《春季》45cmx35cm

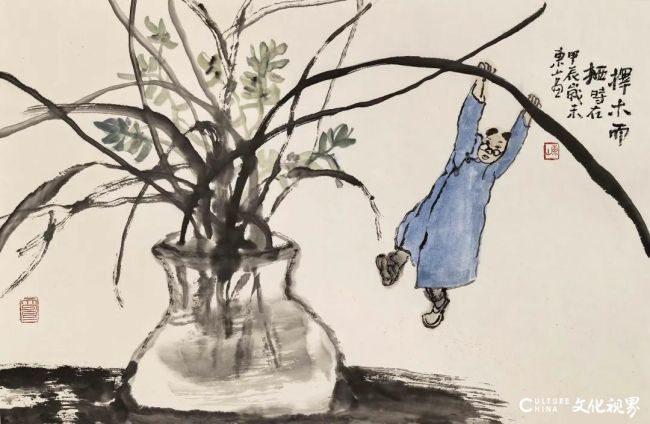

陈东山《择木而栖》70cmx45cm

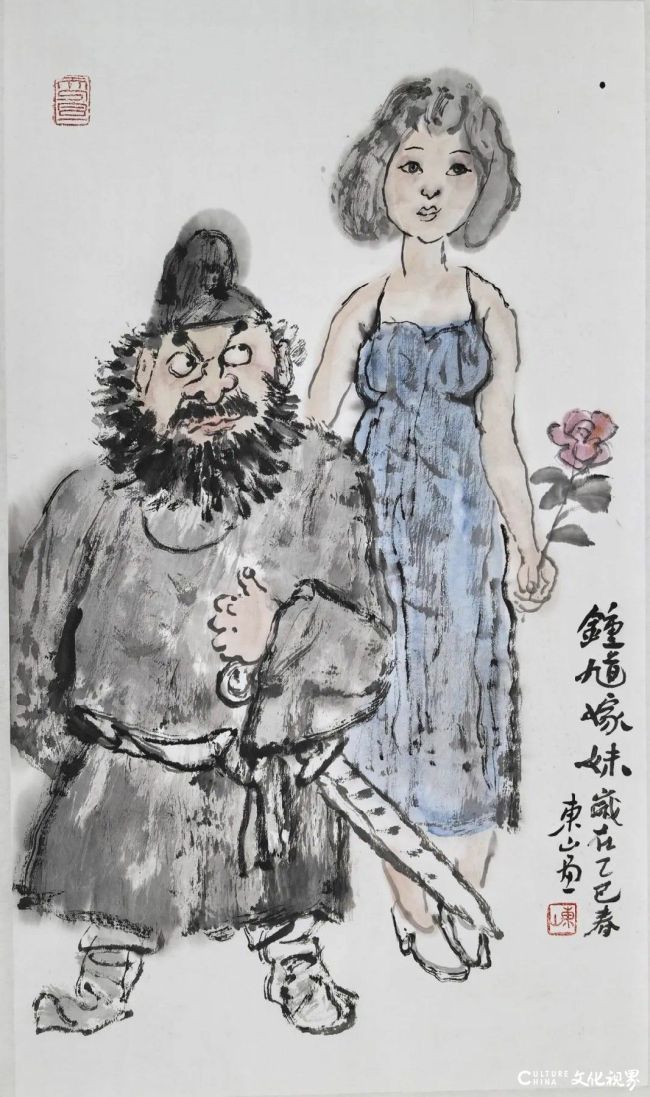

陈东山《钟馗嫁妹》60cmx35cm

(来源:艺术公社)

画家简介

陈东山,生于北京,先后毕业于北京工艺美术学校、天津美术学院国画系,中央美术学院中国画学院访问学者。现为中国铁路美术家协会副主席、李可染画院研究员、中国美术家协会会员、中国壁画学会会员。