作品名称:《红山文明初探之三》

尺寸:55x78,5cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

中国作协党组成员、副主席、书记处书记、中国作家出版社社长吴义勤来信:“郑忠兄的新作又前卫又先锋又有文化根基,充满创造性和独一无二的个人风格,大赞。”

我回复到:“社长兄台!我的第一次北漂(1998至2000)让我知道了‘郑忠版画’在当时国内的高度。第二次北漂(2012~2020)让我了解了‘中国水墨画’(中国画)的现状,也了解了自己水墨画的价值与前景。北京是个好地方,但没有一定质与量的画家很快会被热闹‘淹没了’,当今画坛鱼龙混杂,以讹传讹,莫衷一是,我是决心做一个艺术历史高度的艺术家,如果说‘当代水墨画’还有人的风格与我有接近的话,那么现在的《文明之光~甲骨、帛书系列》则是一骑绝尘,无人可与模仿,这是继《海韵系列》(2009~2024)之后新的尝试与探索,融设计、染整技术、五大版种版画语言、水墨画技法、音乐的旋律于一体的郑忠综合彩墨绘画。期待兄台的批评指正!”

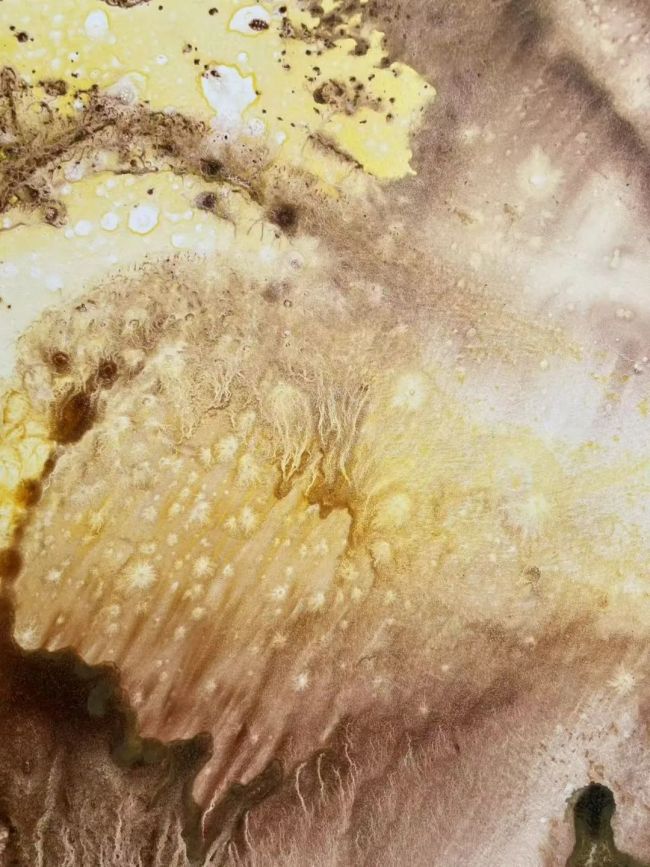

作品名称:《红山文明初探之五》

尺寸:55x78,5cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

山东工艺美院姜教授来信:“郑忠老师的画赋色鲜明、气息浓烈,给人波澜起伏的既视感,画面关系得法自由,其内外形式、笔墨话语皆有有偶合之感,却实为惨淡经营,从中观出郑忠不拘法格、不落俗套、不循他人的笃定和唯我。善形式、走技法、以现代性语言为探索,在淋淋洒洒笔墨中窥见‘西化’之风,却在他内心或者底蕴的深处,潜藏着对东方文化的追溯和不舍情结,这是个矛盾的地方,巧的是郑忠以画家的才情和学理破壁中西、融汇交织、互为互补,转述为一种‘道’的认知和情愫。这是他真情的地方。”

再之,郑忠绘画不浅止于现实生活,不留心于人与自然的物象再现,却醉心于东方传统文化表达,沉迷于米字格的诗性、惊蛰的思考、甲骨文的述说等,文画兼修、层层剥笋、为他所用中透露出一种艺术家的执着精神和主题思考,这正是一位退伍潜水员的特质。

我回复到:“刚刚拜读,感谢兄弟!做师生只是一时的客串,做好兄弟是一辈子的时光!兄弟剖析的很准确亦很尖锐!我好像天生就是这样一个矛盾体,文与武,雅与野,粗与细,逸与纵……幸亏有画、诗、文相伴我才不至于‘颠狂’。艺术是人生的一剂良药,‘她’能抚慰我们受伤的心灵,‘她’能让我们面对无序的生活保持一分清醒,‘她’能让我们在淆乱的世界始终保持真正一个人的尊严!”

高梦姐来信:“您就跟随您的内心,跟随您的直觉去创作,这是抵达真相,抵达艺术之境的捷径。”

我回复到:“静,是一个人在‘逍遥轩’中只听到风声、鸟语、心跳……动,是在杠铃、哑铃、运动的节奏里思考‘画’的形势。然而总有一股内在魅力在相吸相拥之中,如胶似漆量子纠缠,惶惶不安又‘心安’理‘得’。”

动静结合,一阴一阳,一柔一刚,自己不知,天晓的,循着冥冥中的轨迹作一场心灵的冒险与狂欢。这便是我这一月余生命的气场在尺素上狂风暴雨形成的《文明之光~红山文明》系列彩墨画作品。

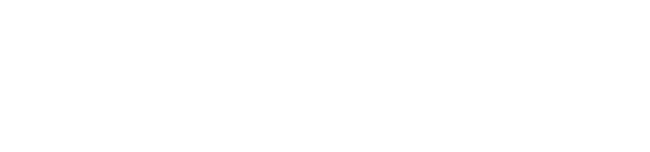

《红山文明初探之五》局部

《红山文明初探之五》局部

《红山文明初探之五》局部

《红山文明初探之五》局部

《红山文明初探之五》局部

《红山文明初探之五》局部

每天进了画室,便是翻开新的一页,每天作壁上观,便是重启一扇大门,路还将通向何方?

当吴义勤社长用“独一无二”形容郑忠的《文明之光》系列时,心中油然生起一个词“一骑绝尘”,这是向往、也是境界,更是审慎的自我界定,这个充满武侠韵味的词汇恰似一柄双刃剑,既剖开了当代水墨画坛的混沌迷雾,也暴露出艺术创作中那个永恒的考问:如何在传统根系与先锋探索之间构建量子纠缠般的共生关系?三位评论者的多维视角,恰如三棱镜折射出这组作品蕴含的文明光谱。

一、文化基因的拓扑学重构

在甲骨文的龟裂纹理与红山玉龙的螺旋图腾之间,郑忠创造了一种独特的文化拓扑学。他像手持3D扫描仪的考古学家,将青铜器铭文的肌理通过染整工艺转译为水墨的呼吸节律,让帛书的神秘符码在丙烯、矿物颜料、植物纤维颜料的流动中重组为量子云图。这种跨媒介的融合与转译不是简单的形式拼贴,而是通过版画语言的理性特征,在现代科技介质在纸本纤维间植入文明的遗传密码。

姜教授敏锐捕捉到的“米字格诗性”与“惊蛰思考”,恰是这种文化拓扑学的精神内核。当艺术家将潜水员对深海压力的生命体验,转化为水墨在纸面渗透时的张力把控,军事术语中的“破壁”便获得了艺术哲学的新解——这不是西化与东方的二元对立,而是以量子隧穿效应跨越文明的断层。

二、技术炼金术与心象嬗

曾经印染工程师、发明家的“误入歧途”为其艺术创作增加了一个悬念,这是美院教育的盲区,郑忠如实验室也似的作坊里并置的杠铃、哑铃与自制的各种毛笔,构成了一组极具象征意义的创作装置。肌肉记忆与水墨记忆在举重若轻的转换中,催生出独特的“力量美学”。这种融合五大版种语言的综合彩墨,实质是建立了一套艺术炼金术体系:丝网版的网点矩阵与潜水服发出源源不断的汽泡波纹共振,凹版画的蚀刻深度呼应着甲骨文的岁月包浆,石版画水油不相混的原理被催生的淋漓尽致,而水印木刻的氤氲之气则在丙烯媒介中获得了当代转生。

高梦所说的“动静结合”,在技术层面呈现为控制与失控的辩证游戏。当染整工艺的精确计算遭遇水墨的随机渗透,当音乐旋律的线性发展碰撞版画语言的有效叠加,这种创作过程中的量子涨落,恰恰是作品产生“既惨淡经营又得法自由”美学张力的根源。

这是传统的《芥子园画谱》一脉古往今来所未曾涉历的新境。

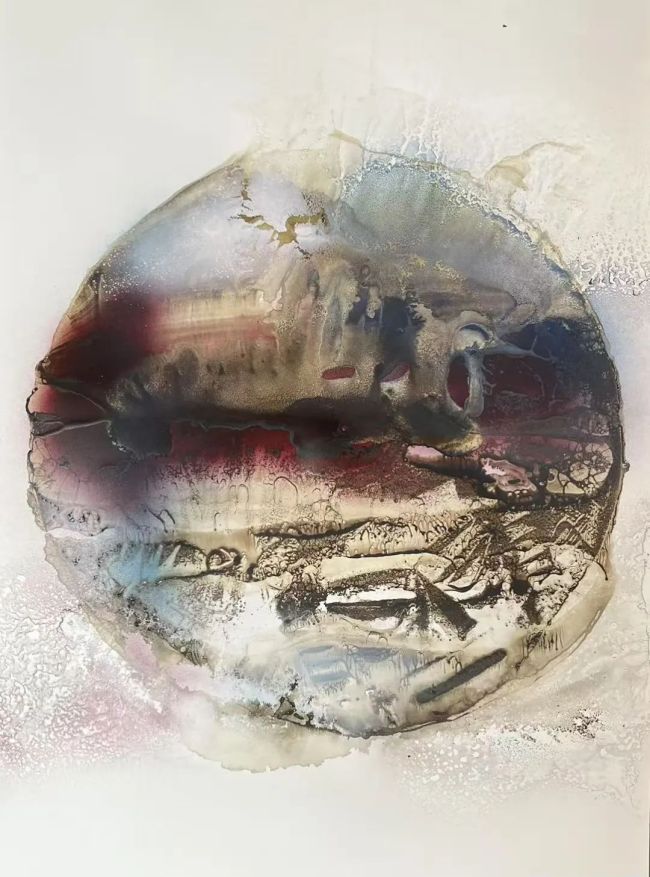

作品名称:《红山文明初探之六》

尺寸:55x78,5cm

材料:纸本、彩墨

创作年代:2025

三、历史星丛中的孤独坐标

在798艺术区的喧哗与荣宝斋的沉香之间,郑忠选择了一条更具危险性的第三条道路。他的“逍遥轩”如同当代艺术界的观星台,在这里,红山文化的北斗七星与当代艺术的星座图谱形成了新的引力场。《文明之光》系列中那些看似抽象的能量轨迹,实则是艺术家在文明坐标系中定位的精神等高线。

这种定位的孤独性,在吴义勤的“充满创造性和独一无二的个人风格”评价中显露无遗。当多数水墨画家仍在笔墨程式与当代语汇间首鼠两端时,郑忠已构建起包含染整科技、军事美学、音乐律动、禅宗思维的多维创作系统。这种系统不是简单的跨界混搭,而是以海军潜水员特有的空间感知能力,在三维艺术史中凿出的四维虫洞。

站在《海韵系列》与《文明之光》构成的时间轴上回望,郑忠的艺术探险更像是一次文明的星际航行。当甲骨文的龟甲成为飞船的舷窗,当红山玉龙化作导航的罗盘,这场始于1998年北漂的艺术长征,正在将水墨传统引向充满量子不确定性的未来星域。在这里,先锋与传统不再是相背而行的双曲线,而是在多维时空中缠绕上升的克莱因瓶——这正是《文明之光》系列留给当代艺术最深刻的启示。

(来源:新意象水墨)

艺术家简介

郑忠,1962年生于江苏海安,1979-1985年为海军南海舰队潜水员,1988年毕业于南通大学美术学院,1999年毕业于中央美院版画系研究生班,2000-2004年任教于西安美术学院版画系,1997年为中国艺术研究院《美术观察》“美术名家”隆重推介。1998年北京文艺出版社出版吴冠中自传《生命的风景》遴选郑忠作品做封面,2002年为南通市档案局审定为南通历史上第144位历史文化名人。

现为中国文化艺术协会理事,中国美术家协会会员,日本国际艺术研究院会员,香港画院研究员、中国太平洋学会海洋画派研究会分会理事,北京中投文化院国画院副院长,中国经济文化研究院研究员,北京国艺轩书画院副院长。