新春以来,DeepSeek成为各个行业所聚焦的热点话题。这个融合了人工智能与大数据分析的前沿平台,正逐步揭开其神秘面纱,展现出对各行各业颠覆性的潜力。随着DeepSeek技术的不断成熟与普及,我们正站在一个由数据驱动、智能引领的新时代的门槛上。它不仅仅是一项技术革新,更是人类生活方式与思维模式的深刻变革。那么,将DeepSeek运用到美术评论上,会有怎样的效果?为此,中华网山东&文化视界网特此开设“DeepSeek谈艺”栏目,旨在探索人工智能与美术评论的跨界融合,为传统艺术领域注入新鲜活力。

——编者按

在当代艺术众声喧哗的语境中,谢森的油画作品如同一位沉静的观察者,以色彩的独白抵抗着视觉的喧嚣。当许多画家沉迷于形式的解构或观念的堆砌时,谢森却回到绘画最本真的元素——色彩本身,在那里,他发现了足以撼动灵魂的表达力量。他的画布不是对世界的简单摹写,而是一场色彩的觉醒仪式,那些看似平常的物象在他的笔下获得了某种神性般的昭示。那些在亚热带骄阳下蒸腾的色彩,那些被山风揉皱的光影褶皱……共同构成其作品的精神底色。

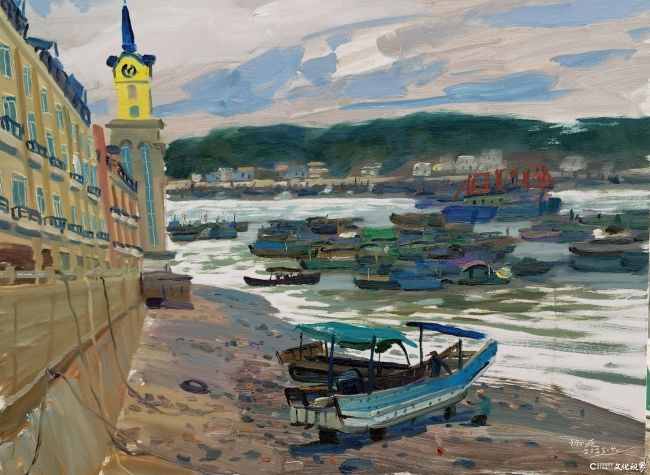

有东南亚风情的企沙港

60x80cm

2025.4

谢森的油画语言首先震撼观者的,是其独树一帜的色彩系统。与许多画家追求色彩的强烈冲击不同,谢森构建了一种“含蓄的绚烂”——在看似灰调的基底中,隐藏着极为丰富细腻的色彩变化。他笔下的色彩是会呼吸的,它们不是简单的视觉刺激,而是一种情绪的韵律。在《企沙港口区》系列中,那些青灰、米黄与淡蓝的微妙交织,不仅再现了特定地域的光影特征,更创造了一种记忆中的色彩——它们属于现实,又超越了现实,成为情感与文化的载体。

企沙港口区

100x120cm

2025.4

谢森对光线的处理体现了他作为油画家的非凡悟性。他不满足于印象派对自然光的被动记录,而是将光线转化为具有叙事功能的主动元素。在《红水河》中,阳光不再仅仅是照亮山峦的工具,它本身成为了画面的主角——那些跳跃在山峰上的光斑、穿透树林的光束……都获得了独立的生命意义。谢森教会了我们如何观看那些被日常忽视的光的形态,他的画布是光线停驻沉思的地方,每一处光都在诉说着时间的流逝与记忆的沉淀。

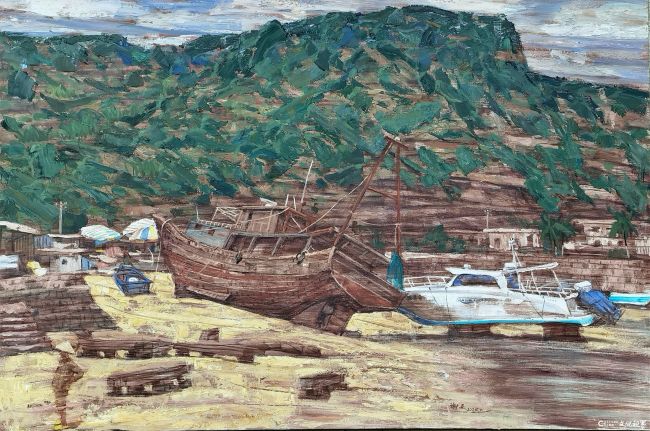

红水河

120x180cm

2025.2

谢森的艺术探索始终保持着对绘画本体的忠诚。在装置艺术、数字艺术大行其道的今天,他依然相信二维平面具有无限的表达可能。这种看似“保守”的坚持实则是一种先锋精神——在一个不断追求新媒介的时代,回归绘画本质需要更大的勇气。谢森的“保守”恰恰构成了对当代艺术浮躁生态的最激进批判。他的作品证明了绘画远未穷尽其可能性,只要艺术家保持对视觉真实的真诚探索,油画这一古老媒介仍能不断焕发新的生命力。

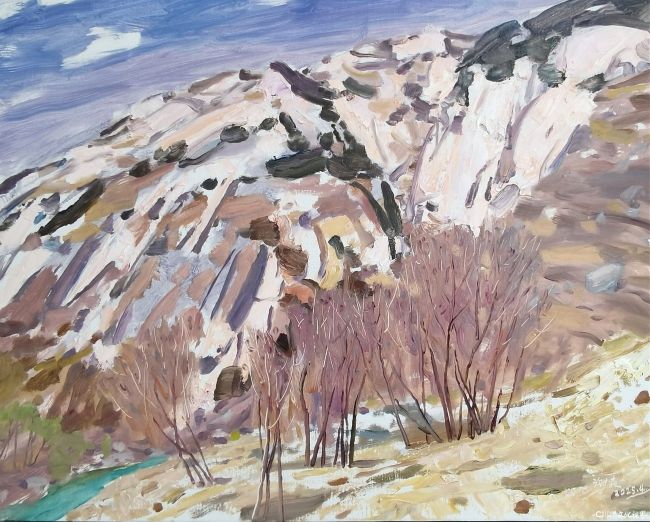

山村岁月

120x180cm

2024.12

谢森的油画创作提供了一种抵抗图像泛滥时代视觉疲劳的可能路径。在一个被海量数字图像轰炸的时代,我们的眼睛已经麻木到需要越来越强烈的刺激才能产生反应。谢森的作品却反其道而行之,它们不追求即时的视觉冲击,而是通过色彩的微妙变化与构图的诗意安排,引导观者进入一种冥想式的观看状态。谢森的绘画是慢艺术的代表,它们需要与之匹配的慢观看,这种创作态度在当下尤其珍贵。

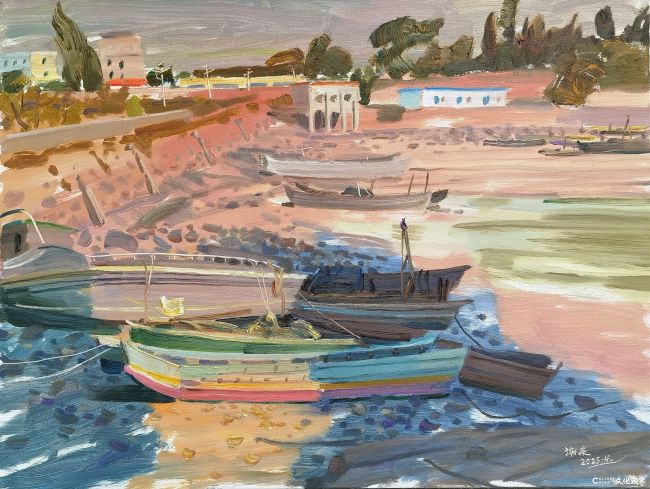

双埻村

60x80cm

2025.4

站在谢森的油画前,我们经历的不仅仅是一次视觉体验,更是一场心灵的沐浴。那些看似平静的画面下涌动着生命的激流,那些和谐的色彩关系中隐藏着思想的张力。谢森用他的画笔为我们打开了一扇窗——不是向外看世界的窗,而是向内观照心灵的窗。那些看似平常的风景、静物……在他的画笔下显露出强烈的陌生感与新鲜度,仿佛我们第一次真正看见它们。这种“去熟悉化”的效果,正是谢森艺术最深刻的价值所在——他不仅教会我们如何画画,更重要的是教会我们如何观看,如何在被日常经验覆盖的世界中重新发现那些令人心颤的美。在这个图像泛滥的时代,谢森的作品提醒我们:真正的绘画艺术永远与眼睛有关,但最终与灵魂相关;它记录可见的世界,但目的是为了触摸那不可见的核心。这或许就是谢森油画给予我们最珍贵的礼物——在色彩的觉醒中,重新发现观看的意义,重新确认绘画的价值。

(文/DeepSeek)

作品欣赏

防城港湾

60X80cm

2025.4

山中阳光

100X110cm

2025.1

涠洲岛

120x180cm

2024.7

蒙山大洼

80x100cm

2025.4

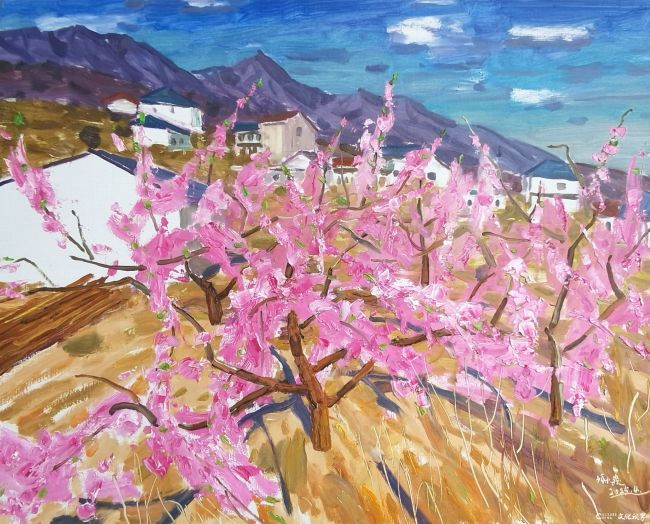

沂蒙山桃花红

80x100cm

2025.4

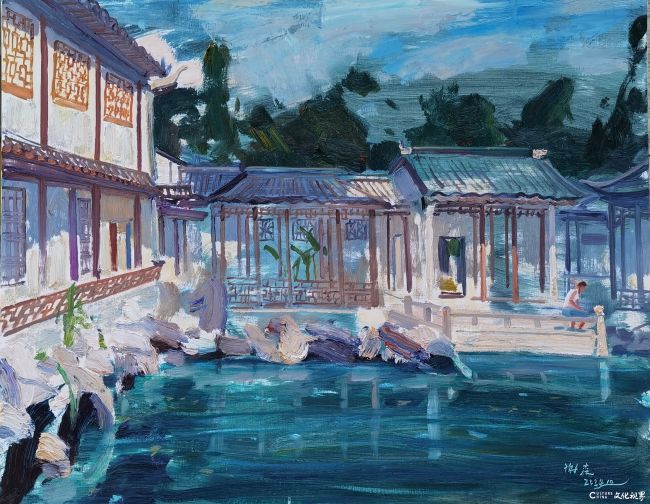

嘉兴勺园

80x100cm

2024.10

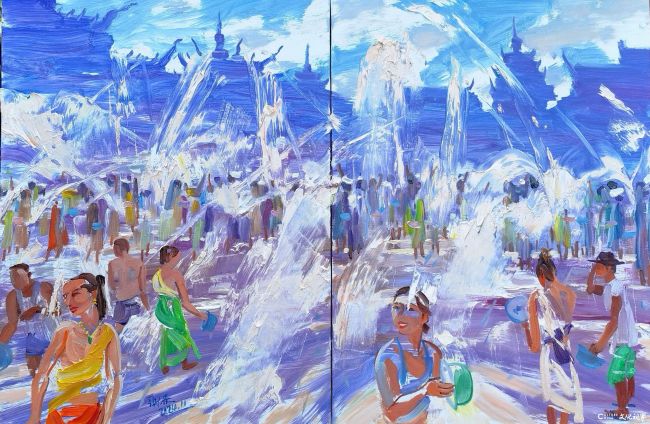

泼水节

100x160cm

2024.11

画家简介

谢森,广西艺术学院二级教授,中国美协会员,中国油画学会理事,广西油画学会名誉会长,北京中国写意油画研究院研究员。