日前,“三生有兴:杨大伟、孙磊、李安源作品展”在南京开展,雨花美术馆对艺术家杨大伟进行了专访,以下是访谈内容——

雨花美术馆:您在作品中常以极简的线条与色块构建图像语言,这种“逸笔草草”的风格是否源于对传统水墨精神的当代艺术形式的转化?您如何平衡画面中的“虚空”与“实象”,使其既自由灵动又不失内在骨气?

杨大伟:绘画本身有诸多维度,也有诸多的表达形态和方式。至于当代绘画,它更多地不是经验的累积,也不是技术的叠加,而应该是对经验的抽离,是对所谓的既定成功的逃离。抽离和逃离其实意味着实体还是存在的,但是有些对于你的艺术创作而言的无效表达,则需要不断地放弃。就好像你在还原一个筐的时候,其实是在它堆满东西以后的一次抽底,它才能成为筐,否则就是一个物和一个物之间的相互关系。筐子本身被取出来很多的杂物以后,它才能还原本身的概念。

其实潜在的道理都是相通的,绘画有不断地覆盖和叠成,但是绘画有的也是不断地抽离和本质精神的呈现。我觉得所谓的本质的精神性的呈现,更多的还是在于你需要什么和不需要什么。这对一个艺术家而言或者对一种生活方式而言,我觉得也是相同的。

关于你谈到的当代艺术的问题,我觉得在我的绘画当中显得不是那么重要了。因为当代绘画这个概念比较宽泛,现在谈到当代绘画有很多误读。除非真正研究当代艺术的专业人士来谈当代的时候,可能他不单单是赋予一个时间性的概念,更多的是艺术发展到某种程度的时候,对整个既定东西的一种重新认识,无论是推翻还是建构,我觉得这是一个核心。

另外还有一点,你看真正成功的艺术家,当然我说的成功不是简单意义上的有经济利益获得的人,更多的是一个把艺术作为和自己生命共同存在的一个人的话,艺术创作更多的是让艺术还原艺术,而不是让资本说服艺术,也不是资本依附艺术。我觉得这点对当下而言,特别是在当下整个经济市场左右艺术发展形态的时候,越发显得艺术本质、艺术家自身的表达尤为重要。

《山水间01》

杨大伟

30cm×28cm

纸本设色

2024

《山水间02》

杨大伟

30cm×28cm

纸本设色

2024

雨花美术馆:很早就关注了您的公众号“大伟视界”,公众号持续关注当代艺术前沿,您觉得这种理论视野如何在创作中实现了对理论的反哺?

杨大伟:你是很幸运的,只要看到“大伟视界”的人,通常都会对艺术的认识发生很大的转变。好多艺术院校比如中央美院、中国美院、清华美院、四川美院的学生都跟我谈到这个问题,特别是针对当下绘画的转型等等问题,他们都说“大伟视界”有点像教科书。这不是我自吹自擂,他们都在不断地给我反馈意见,我还因此给清华美术学院上了一些素材课。在上素材课的时候,我就把“大伟视界”当中很多的优秀案例和他们的硕士、博士做了分享和交流。

“大伟视界”的初衷其实很有意思,我一开始是想做一些优秀艺术家的案例来弥补我在某一个领域里一些认识上的不足。但是后来我发现,我还是喜欢不断地从很多艺术家身上获取一些营养,并且还发现了一个问题。在媒体和全球化没有现在这么发达的时候,太多的艺术家,甚至很多成功的艺术家还是借助于周边的一些资源,出现了一些抄袭的现象。后来这个公众号就变了一种目的,它让更多的人认识到,你可以去吸收别人优秀的东西,但不要过度地借鉴。在当下而言,过度借鉴不单单是一个知识产权的问题,更多的还是抑制了创造性。

我曾经说过,真正在艺术历史中留名的大家,他的创作不是攀高峰,而是独辟蹊径,是找自己的道,同样能达到他要做的事情的目的。我觉得这个是当时做“大伟视界”,并且不断升级的一些目的。

雨花美术馆:这次“三生有兴”展览中几位老师的对话是否对您产生了一些新的启发?未来是否会尝试更具突破性的创作实验?

杨大伟:和创新一样,突破是极其困难的一件事。这两个词听起来都极其高大上,但真正落实到具体艺术创作行为或是对当下艺术的思考中时,这两个词是很容易被带入误区的。

你谈到和我一起的另外两位艺术家时,我也有感而发。比如说孙磊先生丰富的学识背景,在孙磊先生的简历里通常第一时间会发现他是一位70后的代表诗人,第二才会发现他是一位教书先生,第三才知道他是策展人,第四才知道他是一个艺术创作者。

这么多重的身份其实导致了他的绘画中有很多和他本人呈现出的不太一样的气质。我们看过了他的简历后再阅读他的绘画就会发现,他画里的诗兴既不抒情也不浪漫,恰恰影射出来的是他最自然的思考,也是最深刻的思考。因为我们都缺失了对自然思考的能力,更多表现出来的是对自然表面的态度。也许他绘画里自然背后的一些东西更能引发我们的思考。

安源先生首先是一个艺术史学家,他对艺术的思考是反经验的。反经验是非常难得的,因为他面对的更多的是优秀的艺术家,否则没有研究价值。所以像我们在地的很多优秀的大家比如吴大羽先生、常玉先生,包括苏天赐先生等等,构成了安源研究的独立视角。他在研究过程中不断地汲取他们的经验,但在个人创作中却是在不断消减他们的经验。因为他知道如果和他们过度相近,就是个人精神的被带入和被异化。

所以我觉得作为一个艺术史学者来研究,安源的绘画中能有这么鲜明的反经验的、没习性的性格,这是极其难得的,因为诸多的艺术家其实都是经验的累积。刚才我谈艺术创作的时候也谈到这一点,真正优秀的艺术家一定不是累积经验、累积技术,而是不断地发现诸多新的、自我的、潜在内心诉求的更多可能性,这是安源先生给我艺术创作一个很大的启发。

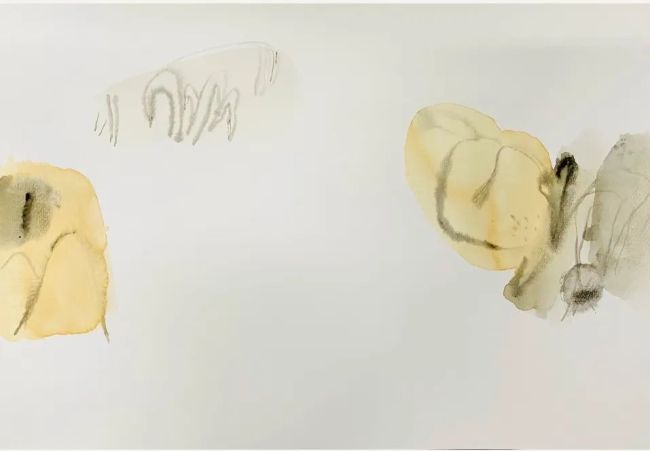

《之间二》

杨大伟

38cm×26cm

纸本水彩

2022

《之间六》

杨大伟

38cm×26cm

纸本水彩

2023

雨花美术馆:我们这次的展览给您的整体感觉是怎样的?

杨大伟:非常感谢雨花美术馆,文钢先生这次写的前言也让我喜出望外。这不单单隐含着一种个人的修养,更多的还有这么多年来和艺术相处的美妙关系。同时也感谢武艺先生作为一个艺术家来做这次展览的学术主持,因为我们是同道,是朋友,所以我估计武艺先生作为学术主持也类似处女秀。同时也感谢你们为雨花美术馆展览的顺利举办做了那么多具体落地的工作,谢谢大家。

《之间八》

杨大伟

38cm×26cm

纸本水彩

2023

(来源:聚贤堂艺术品)

艺术家简介

杨大伟,山东曲阜人。先后就读于山东曲阜师范大学美术系、中国美术学院综合艺术系,中央美术学院实验艺术系访问学者。现为中国美术家协会会员,中国美协美术理论委员会委员,浙江传媒学院教授,美术馆常务副馆长,策展人。作品被海内外艺术机构及个人收藏。