海洋文化是中华传统文化的重要特质,海洋非物质文化遗产是海洋文化的重要组成部分,保护和传承其丰富的内涵和历史价值,对于促进人类文化多样性和传统文化的发展具有重要作用。

福建地处中国的东南,靠山面海,素有“海滨邹鲁”之称,作为海洋大省和21世纪海上丝绸之路核心区,福建具有地缘优势,增强海洋文化意识,促进海洋非遗保护,有助于加快建设海洋强国。

福建拥有独具特色的海洋非物质文化遗产,3项联合国级海洋非遗项目,即妈祖习俗、水密隔舱福船制造技艺和送王船;国家级、省级海洋非遗项目如端午节(安海嗦啰嗹习俗)、蟳埔女习俗、东山歌册等,都与海洋非遗密切相关。

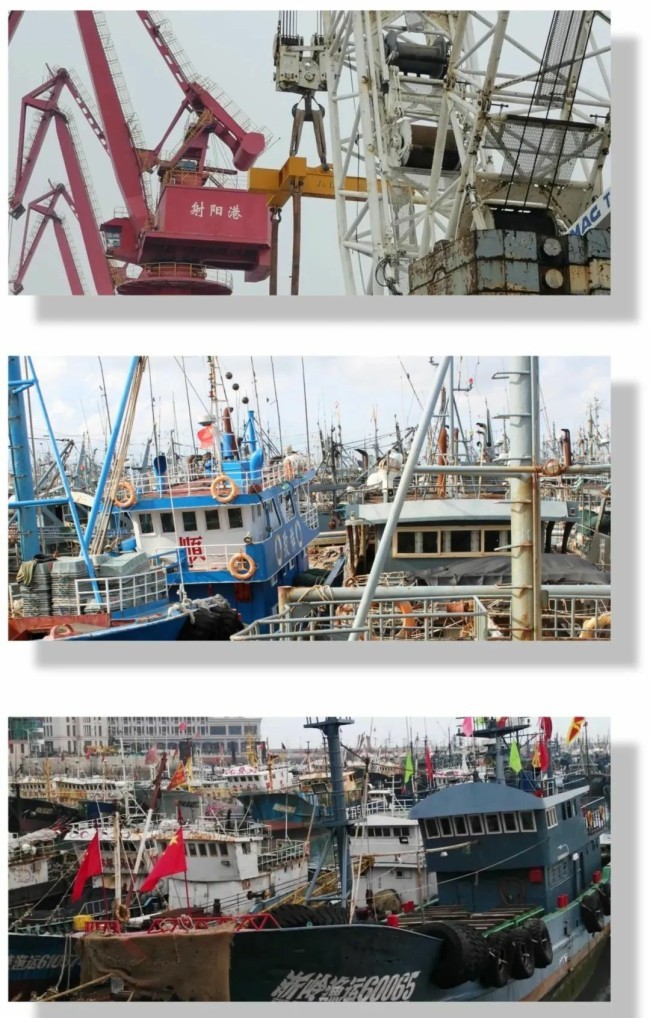

采风取景

随着现代科技发展,生态环境变化。海上作业方式升级,如木壳帆船被铁皮轮船所替代,手工捕捞被机械捕捞所替代......海洋传统非遗保护,刻不容缓。

采风素材

作为一名画家,为更好地推进海洋非遗与保护,传承与发展,提升社会各界认知,引起公众的关注与思考,尽自己的一份爱心与责任。自2017年开始,我开启了长达八年的海洋采风写生创作之旅,旨在通过绘画作品独特的艺术语言表达对海的热爱和情感,展示海洋的美丽与多样性,促进人与自然的和谐,人类与海洋的相互依存关系,促进人们对自然环境的尊重和保护,实现人与自然的和谐共处。

采风素材

也许,是对海的一种眷恋,或者说是一种缘分、一种情结。可以说,我的一生中从都未离开过海与船。

从孩提懂事起,就常回老家看海、坐船;后来考上福建工艺美术学校,校区在鼓浪屿,每当到市区和外出写生都必须从鼓浪屿乘轮渡客运船来回;再后来,分配到福州某县沿海乡镇,下村征粮、扶贫帮困都还是坐船看海......每当回忆起这些往事,心里特期待着休渔期的到来。因为那时,我还要跑东山岛、黄歧岛,台山岛、象山港,沙埕港、三沙港去采风写生。

记得2018年的夏天,我去东山岛参加与厦工艺美校同学一起举办的“同窗三人行国画联展”,正巧遇上休渔期,大大小小的捕鱼船舶都停靠在港湾,我即兴拿起本子和相机一路上又是速写又是拍照,留下了一张张宝贵的创作素材。接着,又听当地渔民给我讲了许多跑船赶海的故事,船运途中的趣闻趣事,让我充满了对“航行”的向往......

于是,我与海、与船结下了不解之缘,创作出系列“船”与“海”的主题作品。

(文/邱清崇)

名家艺评

邱清崇:他在寻找自己的路

我与邱清崇认识有几年了,一直都在关注他的创作,每一次交流,从他的言语间,感觉他有着破范而出之后彷徨中逐渐体验到摸着了可以真正表达内在真诚的艺术路径之后的欣喜——一种松绑后剧烈麻痛感之后的快感。

从他近十年的创作来看,清晰地出现一串从紧箍里启步,探寻着,探试着,向自由境界渐去的脚步。

同样,在中国戏曲舞台上也有着时空自由:“在背景是空白的情况下,舞台一席之地随时可以是任何地方,不断流变,时间可以拉长,也可以缩短,伏案片刻就过了一个通宵,走几个圆场就从可以是行走万里。”中国戏曲的舞台,简直是一个不可思议的时空墨匣。

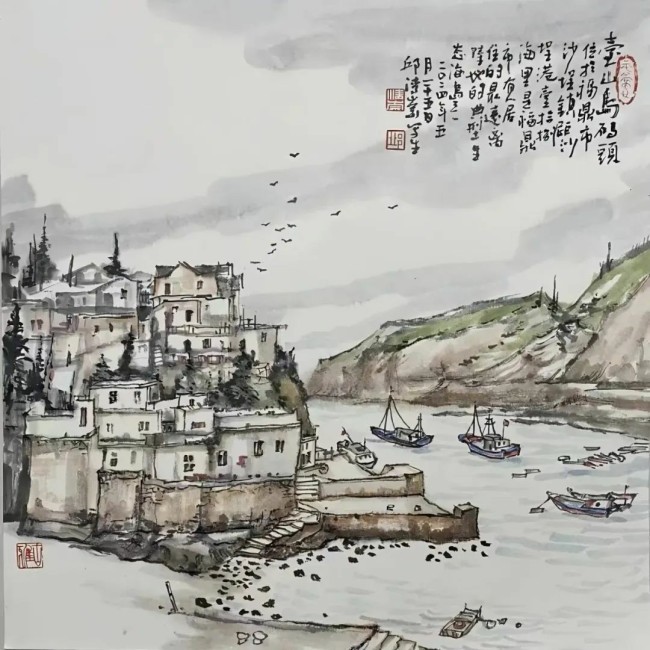

鳌江渔村写生

邱清崇期望着自己也能进入这种自由天地。这期望也是回归,在少年的时代他何尝没有体验过这般的自由呢?

邱清崇出生于福州沿海的一个县城。大海的无边无际,可以让他穿越时空望着。海边的浪花互相轻松自在的交流,让他感觉从没有过,原来灵魂可以这样自由奔跑,灵魂可以这样自由飞翔。他喜欢这种感觉,也喜欢这种自由。他不断在游历中寻找,体验。十几年来,他游历了泰山、太行山、黄山、九华山、峨眉山、崂山、雁荡山、武夷山、乐山、房山十度、长城、三峡、黄果树瀑布、壶口瀑布、婺源、乌镇等名山大川。

但于创作时,他在探寻追寻过程中却是充满着曲折和限制。这种曲折有来自传统固有教学模式束缚。他们的造型基础(包括技能、观念)是在专业学校里因材而学,就像第一次走进素描教室,选中一个座位,面对石膏球或三角体尚未勾描的时候——就像赛罗夫第一次遵照契斯恰可夫的示意去画那一个被老师扔在地板上的纸团一样——已被导向一种观念:物的唯一性。即,画家必须服从于物,依赖于物,对物的忠实反映是画家的唯一天职。

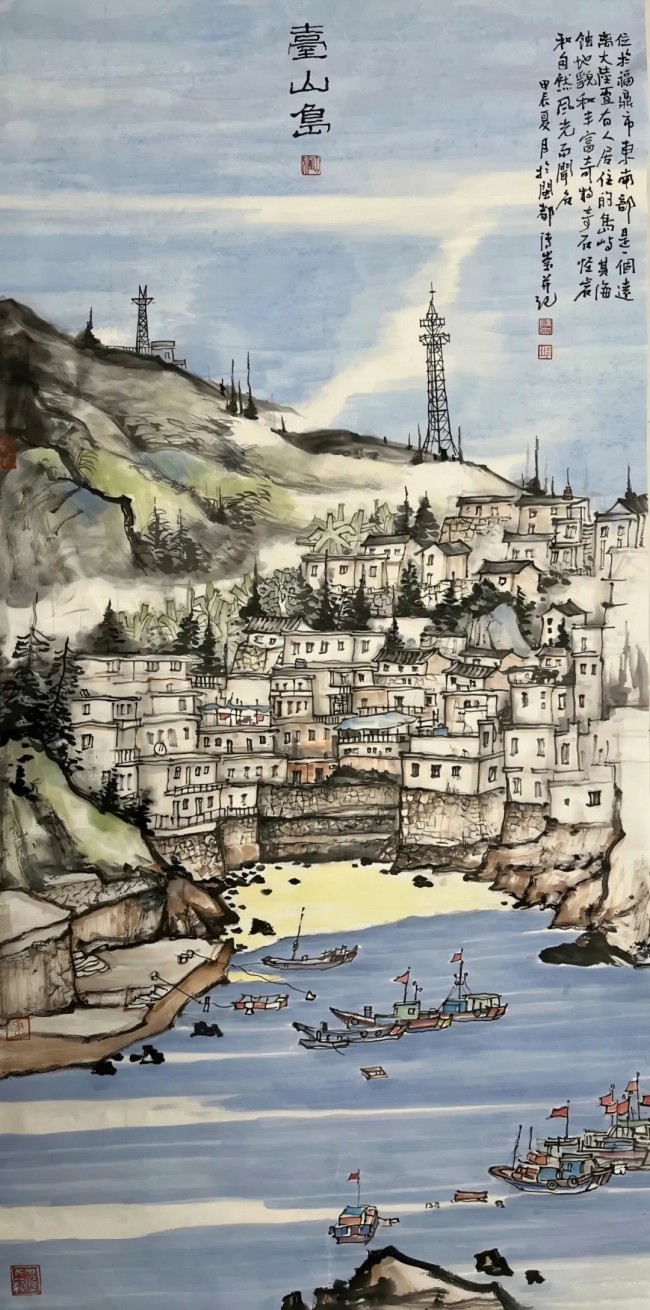

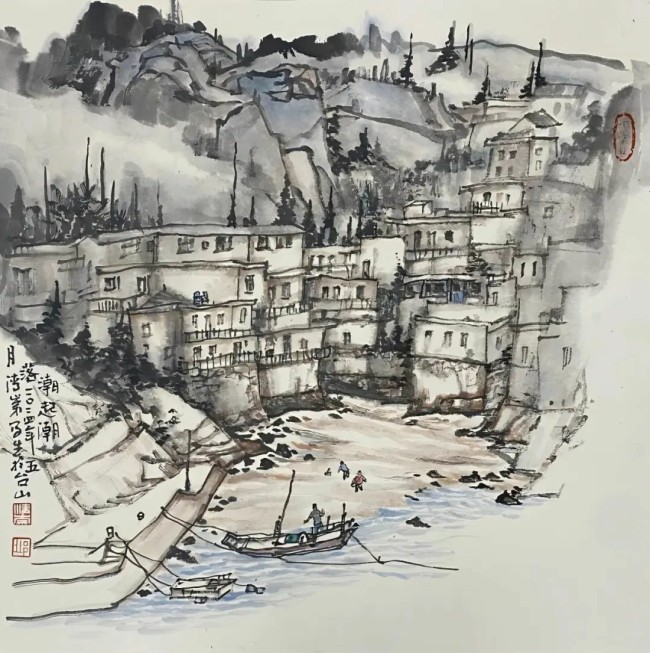

台山岛

鉴于绘画的视觉特性,画家所服从的与依赖的“物”其实并非物的实体,而是物被固定的瞬间(时),固定观点(空)的方式截取的视象。画家遵循典型原则的视象切片式地植入画框。溯其源,当西方工业文明勃兴之初,欧洲人通过掌握自然科学去掌握自然的时候,科学精神亦渗入艺术法则中来。数学、解剖学、透视学、色彩学、光学,以及三度空间观念等法则均以写生术为纽带,构架成一个日臻完善的体系。

画家从此获得了较前人更本质,更精确地再现物的视觉真实的手段,生活的无比生动性,真切性,丰富性借此通达绘画艺术之中。它成为画家陈述思想与情感的载体。但是,犹如发明了机器人同时也被异化为机器的附属物一样,掌握了写生术的人也同时异化为写生的对象——自然物附属物。画家的主体精神被置放在被动的地位。

从此,画家一旦离开具体素材或对象便寸步难行。可以认为,其造型能力的获得是以精神自由的同步失去为代价的。

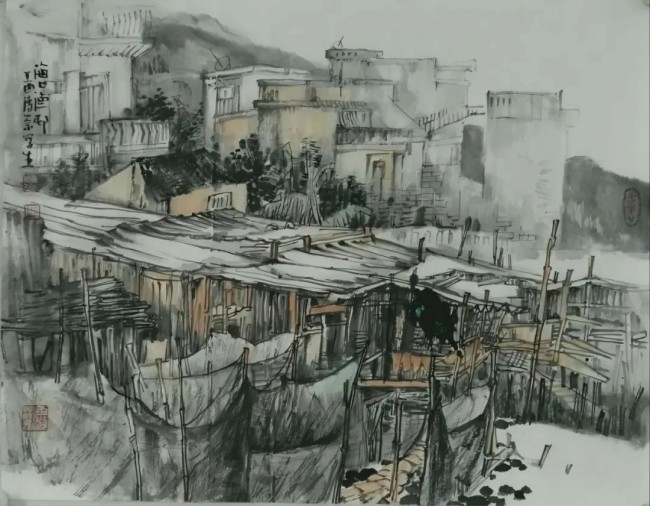

渔岛人家

同样,计划性的创作模式,即“要求制作前的构思、构图,然后依照构思,构图有计划地完成架上绘画”的方式也与上面所说的造型的观念相一致,画家的精神被理性逻辑所制导。他的《港湾》《渔港》《归航》《蓝色海湾》《闽东渔-2018》《挺进太行》等作品都集中体现了上面我所说的造型与创作的观念。

虽然这些作品频频入选国展并获奖,但邱清崇一边也在创作中反思。他看到了精神自由的价值,并越来越渴望获取这种自由。在史无前例信息空前发达的时代,因受到外部(政治、社会、文化背景等)的非艺术因素的缠绕,一度使这种探寻充满着纠困。邱清崇他在问着自己:承认现状?已非所愿;抛弃故有么?已不可能。他越来越感觉,内心向往与自身现实为两个参照点,审慎地迈出了第一步。

《风和日丽》体现出这种指向。作品强化了轮廓,弱化透视,造型被平面化,远近层次叠置于构图中,色彩处理恰到好处。画面融入少数民族各种服饰,隐约叠置于一座大山之中。被几分构成意识改变了的物象真实产生出新颖的形式感,第一次增强了他作品的视觉效应。

探索的这一步,在司空见惯的山水绘画创作模式中,具有着邱清崇突破性,同时画面少数民族各种鲜明服饰种种的抽象的刻画带来了生活的亲切感,作者的固有优势也被保持了下来。

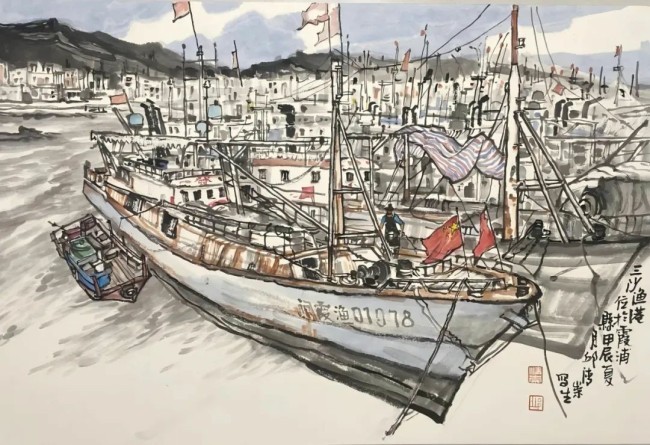

三沙渔港写生

然而,作为艺术创造的设计意识,尚未进入自由状态,因此,他在这些作品中也留下了遗憾。受一次偶然效果的启迪,促使邱清崇去做一些更加丰富带有中国民族色彩逆向试探。随后他又创作系列作品,打破他原来中国山水画意境的追求探索。我喜欢他对中国画风格追求的理想。画面的人物效果产生机遇性的朦胧美,有着随机中必然也有着出之意外,恰在意中。它背离于作者一贯遵行的创作模式中僵死的预定性,计划性,而合于某种时代精神自由。

后者之当代写意,之朦胧,之意识流转,把握在一个恰到好的分寸,让画面在几分不具体中留下一点遗憾,在似有似无之间显出几分神秘而不可知。愈诱人联想,引人品其画味。最近邱清崇把这种机遇性与朦胧美扩展到一幅幅新的中国山水画创作之中。

没有预前构想,没有预定的主题,也没有预设的效果,初起时他也不知道将要把眼前这张白纸变成了什么,创作的动机只是在完成一件颇耗心力的任务之后想画一张轻松的,美好的画。创作过程越来越随机应变,当第一笔落笔,如破鸿蒙,引发了一连串链式反应,其后的笔墨形式结构似乎都已前定,由他自己努力去实现它,或接近它。一张将要诞生的画一旦形成,即使尚未制作,已成为一个新的有独立生命的本体,自由其魄,其肌肤,牵引着你的一切。

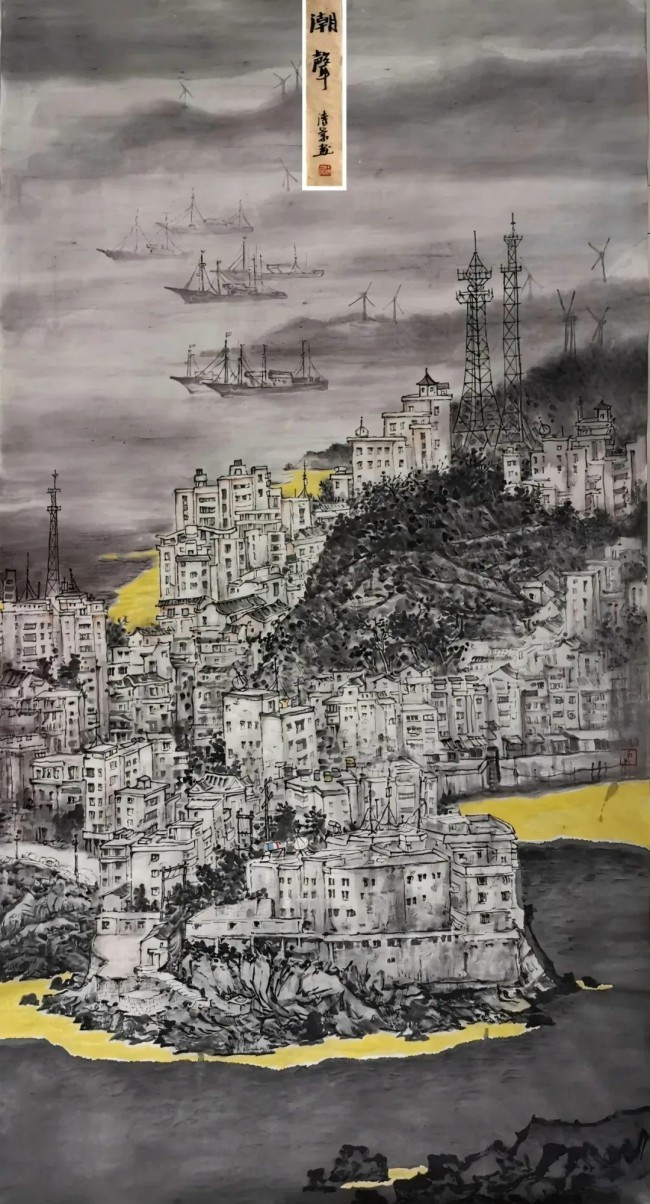

潮声

与他交流中,他说总有一种力量在驱使他,人是被画牵着走。邱清崇在特定性中把握随机性,合目的而又无目的,难在随机性与特定性的流变中辨识时机,掌握分寸。邱清崇在随机性与特定性之间不断深化着,他在开辟着自由驰骋的新空间。

当然这种创作契机是来源于扎根生活的启示。他非常注重写生采风和素材积累,经常利用下乡或工作调研之际,拿起随身携带的速写本勾上几笔,记录当时的此情此景。邱清崇特别注重于海港渔船的主题创作,他曾无数次的深入到海岛渔村、港里港外、船上船下,从东山半岛到黄岐半岛……画下了一张张生动的海港渔船的速写,这些深入生活得来的第一手采风速写稿,为他的渔港海船系列作品的创作提供了生动的“主材”,也为他创作提供了契机。

邱清崇创作的作品目标是清晰的,但作品的最后效果是什么却不完全预知,走着瞧。因此他起稿时有时候只勾勒个大框架,便于后来随机应变。这种准备,为他创作作品带来神来。之笔。这种作法来自教训,往常,每有新作必先严格起稿,并对最后效果作预定设想以及完工却每每遗憾,叹息说:“想了十分,才画了六分!”

可谓如刘勰说:“方其搦翰,气倍辞前,暨乎篇成,半折心始。何则?意翻空而易奇,言征实而难巧也。”究其原因,除了表现力的局限性,还在于创作过程中画家的创造欲遭受阻滞,正式画面的制作变成了素描的复制,导致生机锐减,“仿其上而得其中”。创作过程的始终也是创造过程的始终,是要用具体的有限的绘画语汇去追逐和表述无形的,无限的心像一个矛盾过程。

台山岛码头写生

邱清崇的心理越来越注重对于生活的全面深刻又具体入微的感知,他在自由时空中对生活作全方位的观照累积,包括象、知、理、情等等。他生于海边小城,自有开门就见山,见海。从艺后他每天都要深入各个角落,或在山沟山壑间转悠,或在渔港里穿梭,体察,速写,拍照,大至气势意境,细致结构解剖,反复研究,熟悉了,吃透了。也就是这样,才有他或山水或花鸟或渔港题材的作品中,有水墨自然机理反映着他的精神指向。

作者在《南山寒带雨》《翠屏春色》中,实现精神自由的方式是富于独创性,其借助的手段与画家以往的经验是分不开的。作品不仅显示画家近年由表及里地研究宋代山水画的收获,以及昔日练就的写生素描造型功底和控制画面的能力,那灰灰赭墨的色调感是熟悉色彩规律的反映,那手中见厚的表现功夫得力于中国水墨的表现力,那画面的构成意味是研习过中国传统水墨晕染的留迹。他把日常累砌为探寻明天的阶梯。中国现代美术思潮向每一位画家都提出新挑战的时候,邱清崇采取了若即若离的态度,所谓“即”,是说他力求变革自身,不以人到中年一切前定而气馁;所谓“离”是说他秉认自身条件,保持变革中的独立个性,不被当下汹涌而来的浪潮裹挟淹没。古人云:“物以貌求,心以理应”,艺术家在物与心两极之间选择。

古岸渔村共潮声

邱清崇绘画数十年来,追索的精神自由孜孜不倦。我自认为邱清崇已由早期的尊物流向他的“崇”心,正如他的名字清崇,清崇着他一颗本心,清崇于自己的精神追求,使得他的作品思想内涵逐渐向深博、向本质方面转移,精神自由的地位也逐渐得到强化。

他探寻的精神自由,我感觉他此时已出山了。如果前面是大海,他定能让心灵飞翔,定能在艰辛艺术探索的前行路上留下他的美。

(文/笔间,中国散文诗协会会员、福建省作家协会会员、福建省文艺评论家协会会员,来源:福建文联)

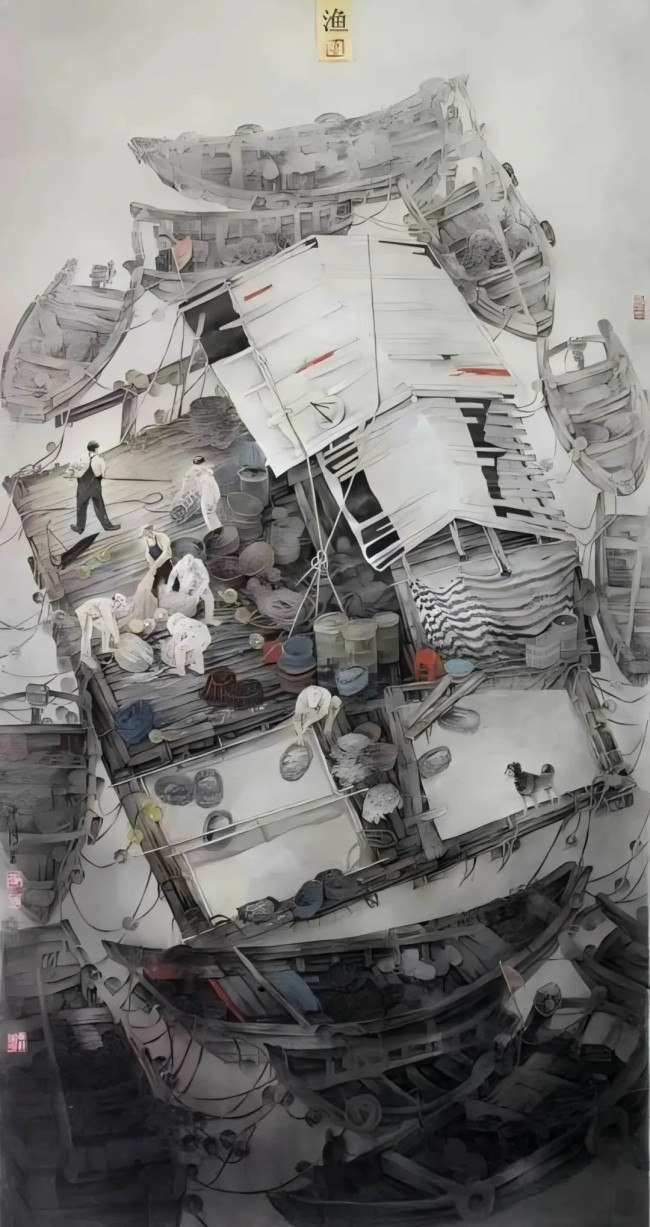

作品欣赏

国展系列

新启航200cmx165cm,入选于2020年11月在中国美协主办的全国美展,并在中国美术馆展出

《新启航》,这幅作品以浙江宁波象山县渔港为创作素材,描绘了忙碌的港口,数艘船只停泊在码头。红色的机械结构在画中占据了显著位置,烘托出现代机械技术的工业氛围。整体上,这幅画以其当代绘画设计构成形式占椐整个画面的主体位置,缤纷的色彩和点、线、面巧妙组合,捕捉出港口的繁忙景象。

港湾210cmx171cm,于2018年5月在中国美协主办的全国美展中获优秀奖

《港湾》,以三艘捕鱼大轮船尾部为主体,三联条屏式构图组成宁静的休渔期晌午港湾。作品描绘了停泊的轮船在出海作业历经风浪所留下海水侵蚀后的斑痕锈迹。作品釆用大面积的墨色描绘海水、船身和渔网,与黄色块船油漆、浅红色的文字地名和小旗、蓝色天空及船身残留蓝色漆的冷暖色调对比统一手法,使画面既有传统水墨韵味又具有现代构成气息。

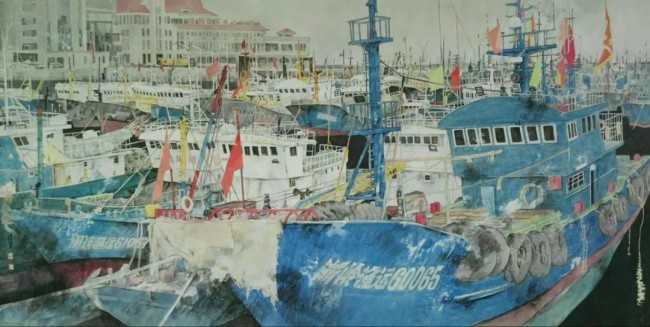

渔港220cmx165cm,入选2018年6月中国美协主办的全国美展

《渔港》,这幅作品以福建东山岛渔港作业为创作背景,画面捕捉了繁忙的渔港场景,作品细节丰富,描绘了渔船、渔民和港口的日常片段。蓝色的天空和碧蓝的海水调子与墨色为主的渔船形成鲜明对比,使得画面极富感染力。

闽东渔-2018210cmx171cm

《闽东渔-2018》,该作品2018年8月荣获中国美术家协会主办的“生态龙岩·红色闽西”全国中国画作品展“入会资格作品奖”(最高奖),并被组委会收藏。

归航200cmx100cm,入选中国美协主办的全国美展

《归航》,这幅作品以连江黄歧港口为创作素材,描绘了忙碌的渔港,众多船只鳞次栉比,船上挂满了鲜艳的旗帜。作品以兼工带写重彩叠染细致的手法,表现了船只的丰富细节,具有强烈的厚重感,港口背后的一片新建高楼城市建筑,展现了一种生机而喧器的海港氛围。

港湾一号213cmx170cm

《港湾一号》,这幅三联屏展示了繁忙的渔港,渔船紧密排列,渔网点缀其间。通过精心的构图和布局,将大量复杂的船只构建合理的安排在画面中,既展现了渔业的规模和复杂性,又使得画面更加具有空间感和深度感。

画作以书写性的线条、柔和色彩捕捉了海港的活力与纷乱,透露出渔港渔民生活的热闹与艰辛。该作品2018年3月在中国美协主办的全国美展中入选,并获2018年11月福建省人民政府主办的第七届福建省艺术节美术作品展优秀奖。

蓝色海湾200cmx160cm,入选“中国梦·燕赵雄风”全国中国画、油画作品展

《蓝色海湾》,描绘了福建东南沿海的罗源湾海面上,漂浮着一块块渔排小舟和一团团白云,错落有致地分布在碧海蓝天之间,表现午后的渔村平和宁静,当地渔民生产生活的一个场景。

渔舟唱晚79cmx109cm,入选“决胜全面小康”第二届全国农民画作品展

写生系列

实地写生

石厝渔霁台山岛写生

潮起潮落台山岛写生

福清海口渔村写生

奇达村写生

创作系列

海风阵阵渔家欢

闽南风

渔家唱晚

东海仙境

断崖绝壁东礵岛

画家简介

邱清崇,福建省连江县人。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、中国水墨画院专职画家、福建省美术家协会理事、福建省美术家协会山水画艺委会委员、福建省人大书画院特聘画师、福建省政协书画院特聘画家、福州大学人文社会科学院客座教授、《中国书画》杂志社特聘画家、福建省海峡瀚蓝书画院执行院长。

作品十五次入选中国美术家协会主办的全国性展览、并多次获奖;中国国家画院主办的第六届全国画院美术作品展及香港全球水墨画大展;人民大会堂等均收藏其作。

出版《中国高等美术院校教学范本精选-邱清崇作品精选》等个人艺术专辑6部,《美术》杂志、《中国文化报》、《中国书画报》、《美术报》等百余种专业报刊作专题评介。