2025年6月13日,“山痕水迹——顾黎明个展”在上海春美术馆圆满开幕,展览聚焦顾黎明近年来的“山水赋”系列作品,其中还展出了作者四十余年间,不同时期围绕此题材探索性的代表作品和部分文献。展品涵盖油画、丙烯、水彩、综合材料及装置等媒介方式,共计一百余件。

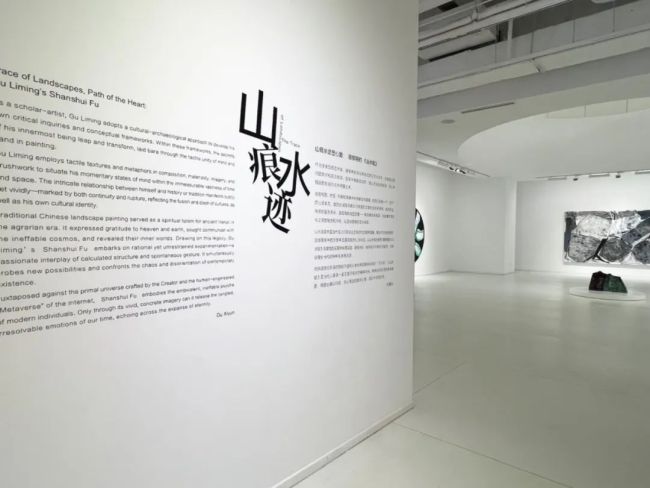

“山痕水迹——顾黎明个展”展览现场,春美术馆,2025年

山水的痕迹学

今天我们谈山水,综合着不同的语言环境与文化背景。尤其在当代绘画范围内,讨论山水总是困难的事情,山水以过去的星辰姿态在当代的夜空中闪烁,这是少数人能够有所领略并躬身践行的事情。山水如何既是作为一种符号范式同时又是一种可以不断更新的绘画经验,我们可以在顾黎明的“山水赋”系列中一窥究竟。

但无论基于什么角度,山水在当下已然被陌异化了,在生活的经验系统里,我们直观所接触到的山川河流不是传统山水经验里的直接感悟对象,它必然需要我们学习与过去的人文传统相对接。所以在当代文明下的人们想要去理解理想状况中的山水,它必然要遭受一种来自传统文本与当代语境之间的反差、隔阂与模糊化的可能。而这种真实而矛盾的反馈恰恰成为一种给养,在问题意识层面上为顾黎明的艺术实践提供了方向。

这也就是为什么,当代模态下的山水是如此彻底地被痕迹化了。山水既根深蒂固于我们的价值、记忆和血脉,同时它又讳莫如深地成为当代混杂景观的一隅。山水必然要在多元视觉语汇的参入中重新生成自身。来自国画传统中的山水经验更为纯然,但同时也更为虚幻,这是现实世界里已然消失的甚至不再存在的山水,但又深深扎根于当代人的理想寄托之中。寄情于山水之间,这是中国人所独有的乌托邦符号。

因而痕迹就意味着山水在当代视觉语境中复杂经验的一种集合。它不仅仅来自中国人对自然传统印记的模糊与消逝,同时也意味着过往绘画语法的折叠、复合与再生产。而顾黎明的绘画实践正起始于绘画在过去与当下之间的思辨交汇点,并生发于对这一传统符号印记的当代性诠释。所以在顾黎明的长期实践里,山水在绘画的痕迹进程中成为了当代化的山水,痕迹亦在山水的转译与借喻中成为切实而精确的绘画性表达。

山水的当代化与当代绘画的山水化

顾黎明的“山水赋”系列不仅将山水这一概念和图示进行了标志性地当代语言转化,同时也促使中国当代绘画的思考路径得以完满与成立,进入到一个更具开拓性的经验区间。当代绘画的山水化可以理解为,中国当代绘画所得以成立的必不可少的因素在于如何更为关键更为本质的去思考本土文化基因的绘画性表达。顾黎明的实践回应并证实了中国当代绘画的这一必然需求。

为了更为细致地了解“山水赋”系列在中国当代绘画发展过程中所占据的特殊位置,我们把时间线拉回到顾黎明1990年左右的创作境况。在1989年中国现代艺术大展后,顾黎明将纯粹形式语言的探讨转向为更具观念性的现实认知,即如何进一步实现中国本土艺术的当代性建立,而这一现实认知则是对中国当代艺术发展状况的有力校对。这一转向实则弥补了上世纪90年代中国艺术界关于内在精神性的形式探索方面的缺失,而这在当时所风靡的玩世现实主义与先锋实验浪潮中并没有得到更为客观地体认。

顾黎明虽然不是严格意义上的传统绘画研究出身,但他的思维与认知打通了东西方传统绘画与当代艺术之间的壁垒,从而以更为灵活自由的目光去反视传统。他不仅对中国传统艺术的脉络如数家珍,这种熟稔实则已然绵延到人类历史范围内所有的视觉规律和谱系(这在他的著述《线论》中有更为清晰的体现)。从阿尔塔米拉洞穴壁画到蔓草纹刻陶片,从赛努墓葬石碑到汉代画像砖,从丢勒到李公麟,梵高到怀素、徐渭,再到德·库宁、赛·托姆布雷等等,这些对于艺术历史发展的整合与梳理无不体现在顾黎明1990年之后的绘画推进上。

《山水》78.5x55cm卡纸上色粉笔、油彩、及宣纸拼贴等

在这件创作于1990年的作品《山水》中,山水被把握为整体气韵的概念式传达,“山水”仍是纪念碑式的实验存在,在这时候的顾黎明眼中,“山水”仍是历史化的、充满悲悼意味的形式符码,等待其用万般手段去解构,去玩味,它还没有成为其绘画本体的统一律。其山水的视觉感要优先于山水的绘画因素。这个时候的顾黎明在色彩上仍然沿袭自同期“马王堆”系列的色调,灰调的土黄色自然让我们感怀到历史演变与掩埋过去的视觉心理。并且他严格遵从于构图的经典程式和稳固样态,这出于其对西方现代形式理性的吸收与消化,顾黎明在极简构成与物质性材料的语言使用中把握到了山水立于当下的代理方位。尽管这个时候的山水仍是作为前置的主题而出现的,它并没有从内部与绘画性语言发生决然彻底地融合。

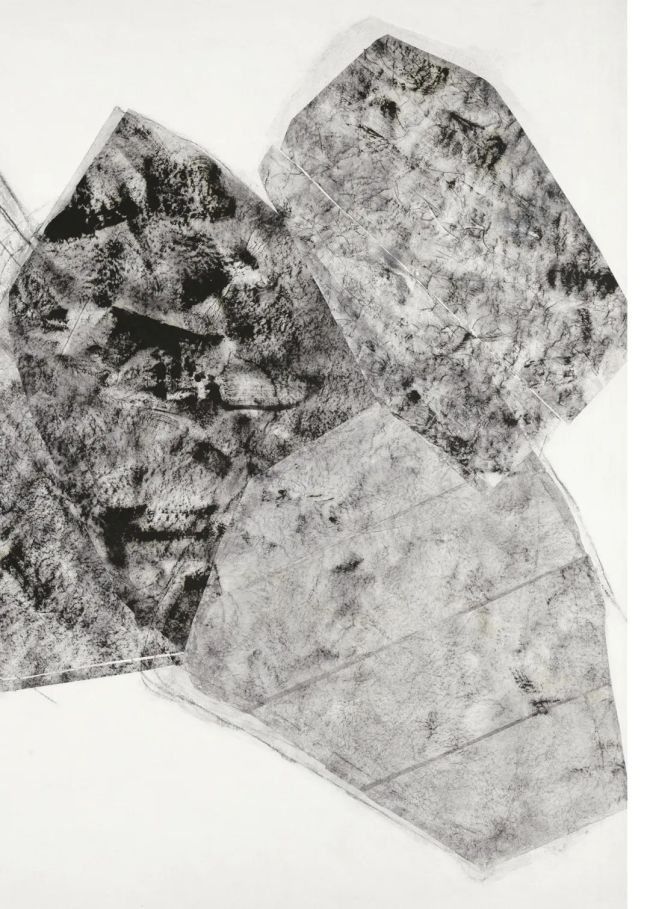

而到了真正具有突破性意义的《山水赋NO.1》中,之前作为符号的山水更具绘画性而成为更具独立化的表达系统,它通过一个更为沉入繁复的视觉语法而得其绘画肉身的纯然留痕,“山水”展现出更为丰富的意义区间和绘画潜能。

在这一幅2003年的作品中,顾黎明首先在留白的基本层次上奠定着之后山水赋系列的构成语法。在白色纸板之上,又用铅笔框定了一个范围,但这个好像被设定的作画范围注定是要被打破的,在画面的左下角和右上部分,笔触以不同的走向节奏越出了“边界”,这一越出与画面中内部的留白形成了独特的张力关系。而在这一山水的内部,线条所勾画的山的图形被有意味地模糊化了,但那些起到模糊层次的笔法仍是山水,顾黎明将不同的绘画手法塑造为不同的山水样态。由此达成不同山水样态之间的层次叠加、组构、打磨。山水的痕迹化趋于完整。

而接下来的“山水赋”系列充分说明了:只有当山水与当代绘画的问题和逻辑纯然融合的时候,只有当山水所意味着的视觉传统与当代绘画所具有的思辨视野真正得以交集同频的时候,山水的当代化才得以成为可能。从另一方面来看,中国当代绘画的山水路径亦能成为一种内在的启迪,去反推出中国当代绘画发展过程中的实质性需求。

作为语法的痕迹

一方面,顾黎明的绘画性实践综合了东西方视觉艺术的本质元素“线”的深入研究,他从线作为画幅逻辑的起始和串联,为笔触和颜色的互为叠化、交叉提供着更为清晰的思辨架构。线的迅疾与顿感之间的节奏变化呼应着痕迹自身的层次属性。因而,痕迹自身便意味着绘画自身的完备性要求。痕迹这一概念代表着绘画最为凝练而复杂的形式系统。

另一方面,痕迹所容纳着的高古气质是顾黎明视觉逻辑的基础。“山水赋”系列中的绘画性立足于这一基础:每一个笔触在服务于一张画面完整层次秩序的背后,也带有着关乎于对视觉传统所发出的持续疑问,但这怀疑自身便有着对于绘画本质的某种确定性,贯穿其绘画实践的始终,进而成为其绘画实践最为基础的言语——痕迹即是这一怀疑-确定性的视觉显现。

《方格变化之三》37.5X50cm纸本色粉笔、油彩、及树脂胶等

1992年的《方格变化NO.3》则在材料和视觉范式中为后来的“山水赋”语法提供了先决铺垫,痕迹的涂抹感开始清晰出现。这一白色纸本框架内理性和感性的交叉实践在之后的“山水赋”中得到了更为自由化的展现,而这时的笔法与构成关系聚焦于单一形式问题的探索。在顾黎明1998年所创作的《汉马王堆之四》中已经能够看出他向“山水赋”系列进一步明确转化的经验倾向。对绘画对象的抽象化处理所造就的笔触结构关系与之后的山水穿插、叠化印迹遥相呼应。

《汉马王堆之四》纸上色粉笔、蜡纸油彩及树脂胶等

《山水赋-2021.12.12》59.4x42cm纸本水彩、色粉等2021年

愈是到了“山水赋”系列的后期,顾黎明其笔法所具有的东方性传统就愈是强烈。尤其是在2015年之后的实践经验里,那些前期受惠于塔皮埃斯、赛·托姆布雷、德·库宁等人的形式因素已然减弱(或是已然内化为其进行当代形式处理的理性经验),他的笔意更多来自于徐渭以降的大写意传统。

在当前的创作阶段,他将早期理性视觉的形式分析与直接性的笔触传达融为一体。因而这些笔触痕迹的“任意性”实则具有普遍坚固的内在支撑。甚至可以惊讶的发现,塞尚的理性传统和留白探索竟能变成为解构山水笔墨传统的思想与方法,进而与山水的当代性表达殊途同归。这些因素都统统成为顾黎明进行“山水赋”实践的重要支撑,正因为此,“山水赋”其痕迹形式的发展空间是极具开拓性价值的。

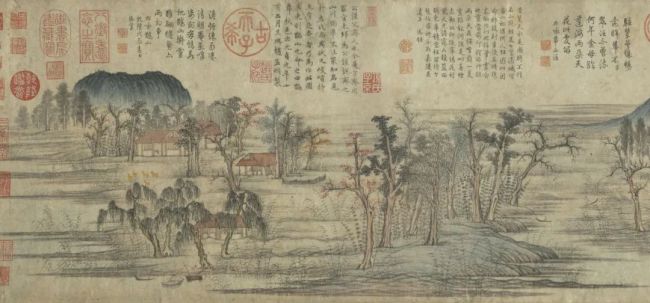

元赵孟頫,《鹊华秋色图》局部28.4x93.2cm,纸本设色现藏于台北故宫博物院

《山水赋-“鹊华秋色”图解》1200x180cm布面丙烯、色粉、水彩、树脂胶、宣纸及拓印拼贴等2020年

从2020年开始创作的12米横幅《山水赋-“鹊华秋色”图解》成为顾黎明近些年最具代表性的山水赋作品。赵孟頫所作的《鹊华秋色图》描绘的是济南东北华不注山和鹊山一带秋景,画境清旷恬淡。而在顾黎明的笔下,这一传统的笔墨样态被赋予了新的变化。

虽然从主题上看是对《鹊华秋色图》单一文本的解构,但从“马远破笔法”“北苑巨然石法”等图解中所释放出的是对这一传统绘画中所凝结的元素集合。并让这些富于代表性的传统绘画单位成为当代平面上的层次单位,每一个笔触都在进行当代性转化的过程中成为遥望过去的痕迹。“虽然环水抱山,山水依旧,但围着山体而建的均是不伦不类生硬的花园式景区。”顾黎明身临当代现实景观里的华不注山时便持有这样一种复杂的情感,而这一情感的复杂性也造就为这一痕迹语法的智识基础。

回到这幅作品的整体视觉,此幅画作主要由五个部分并置组成,串联起既互为呼应,又互为隔断的长卷。在这件作品中,整体上的视觉关系统筹、节奏上的复杂多变都基于痕迹笔法的集约使用而被推向一种极致。顾黎明不滥用笔触之间的交叠与覆盖,而是强调一种模糊的精确。在看似模糊化的涂抹处理中,是对这一痕迹语法的清晰持守与输出。

虽然在这件作品中顾黎明从整体上对于明丽颜色的使用极为克制,从而将整体色调稳定在黑白灰的区分关系上,但中间醒目的玫瑰红色仍然成为我们不得不仔细看赏的关键区域(恰好华不注山被醒目地包围着)。从节奏上看,如若按下这一块与别处“格格不入”的色域,整个画幅便失去了一个重要的区别于一种平庸节奏的视觉层次。它虽然看上去异端突兀,但为整幅作品赋予了真正的当代性:这一在今天司空见惯的醒目的红与充满均匀顿感的横向刷涂,以当代的视觉思辨完好对应了中国绘画传统里心照不宣的颜色对位处理与模块化的皴法实践。顾黎明在当代性的视觉系统和传统绘画文本的章法之间把持着极为微妙的平衡。山水的图示与绘画的痕迹学之间的共生关系因顾黎明的极致实践而得到了本质意义上的确认。

“山水赋”中的物质层次

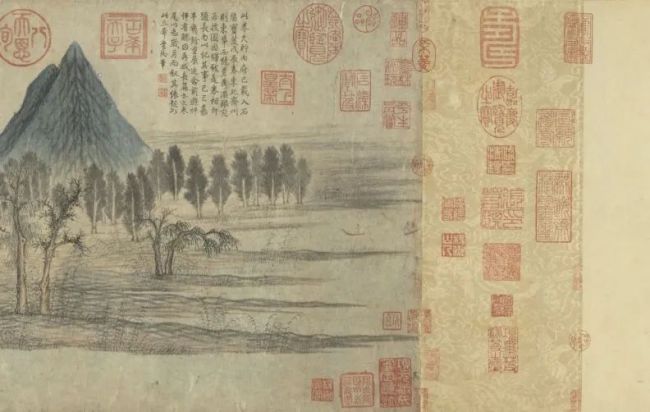

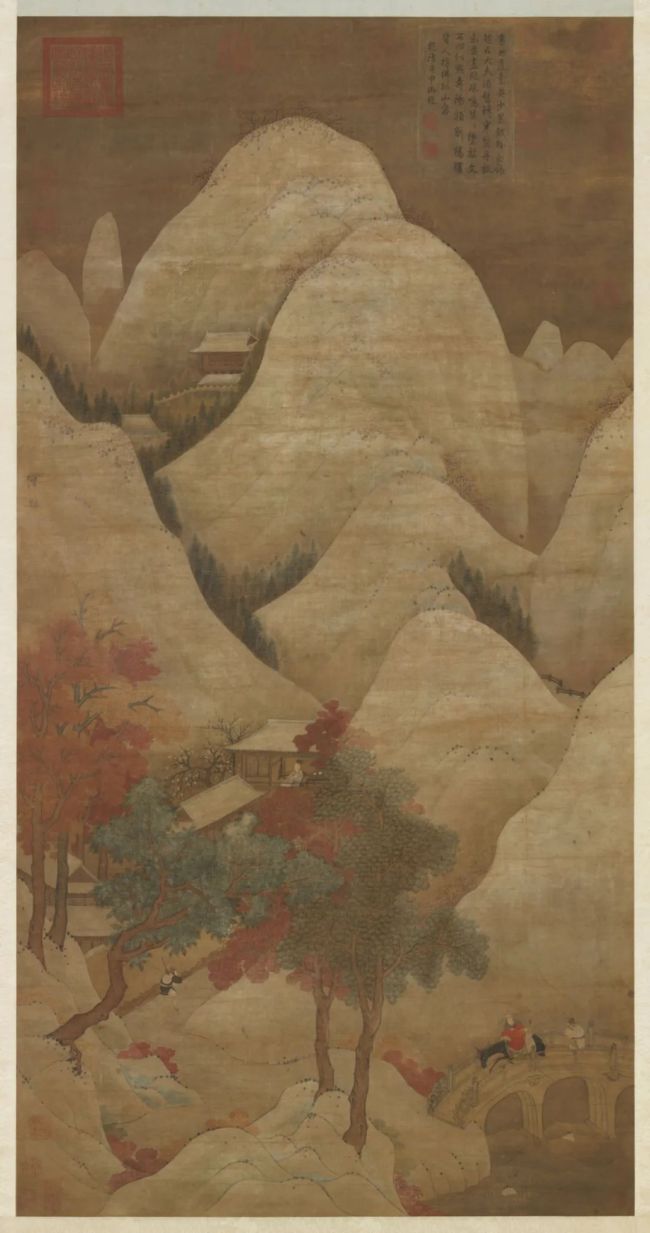

具体到更为丰富的创作语言,“山水赋”是顾黎明艺术实践中最具材料性探索的绘画系列。以2018年的这件《山水赋——仿张僧繇 < 雪山红树图 > 》为例,画家对树脂胶的使用既能起到保护色粉等材料不易从画面脱落的作用,同时也能控制、区分与拓展画面中的虚实层次关系,尤其是在不易被察觉的平涂的薄色层处理,哪怕是在纸本材料之上,也能产生出一种颇具釉质肌理的复合感。

南北朝张僧繇,《雪山红树图》,118x60.8cm,绢本设色现藏于台北故宫博物院

《山水赋——仿张僧繇 〈 雪山红树图 〉 》107x77cmx3卡纸上色粉、墨及、树脂胶等

就像前面所提到的痕迹语法所同时包含的模糊性与确定性因素,在对这些材料的综合运用中,一切对立矛盾之物都以最为精微的尺寸把控存在于层次细节之中。线的多元变化与色墨块面的覆盖关系正是源起于这一材料虚实掩映的处理系统。

尽管决然不同于传统的宣纸使用方法,但顾黎明仍在当代的纸本材料中发现了与古代文人传统中相切近的地方,一种即时直抒的情感表达和修养承继所带来的文人性的当代化体现。因为纸张随处可见与随时携带的便利,在当代碎片化的时间分布中,顾黎明任何时候“逸笔草草,不求形似”的创作状态与片段意趣便成为了现实可能。“我一直把纸当做便利的表达工具,可以使艺术家随时记录或表达自己的想法。”

他自然地在当代生活中找到了与其完美契合的创作方式。他可以在任何环境随时开始或中断自己的创作。这也就是为什么,与他平时所画的小稿数量相比,他最后完成的“山水赋”系列只不过是冰山一角(这是完整性的狭义体现)。甚至这些遍布工作室各个角落的无穷无尽的画稿更能体现“山水赋”的精神造化——在更为广泛的时间与空间的笼罩下,这些绘画的笔痕所牵扯出的是连续不断地人的生长和要求,顾黎明在“山水赋”的笔意操练中所不断完成的正是立于过去与未来之间的“我”的主体创造。

《山水赋NO.21》75x46.5cm卡纸上色粉、水彩、铅笔及蜡纸拼贴等

而在画面内部结构的处理上,碎片化的宣纸/蜡纸拼贴起到了和线条笔触同样的串联与层次复合作用。为了在平面性之上不断增加更为丰富的空间纵深关系,纸的局部拼贴起到了“打断”线条和笔触层次的作用,而这一“打断”也不断呼应着痕迹化处理的视觉语法。顾黎明对宣纸/蜡纸拼贴的使用,成为达成笔触之间不同印记效果的技法可能。

基于此,当代化的山水符码、绘画性的笔痕语法与材料虚实的掩映关系之间互为极致地渗透、交融,这便是独属于顾黎明的山水的痕迹学。

《枯山水之三》76x53.3cm纸上综合材料

(文/钱文达,青年艺术家、策展人,来源:非客观艺术Non Objective Art)

展览现场

艺术家简介

顾黎明,著名艺术家,中国抽象绘画代表人物之一。2009年获中国美术学院油画专业博士学位。现为清华大学美术学院绘画系教授,博士生导师,中国美术家协会油画艺术委员会委员,中国油画学会学术委员会委员,中国国家画院研究员。他是20世纪80年代抽象艺术的积极倡导者,“八五新潮”后立足于中国传统文化基础进行当代语言转化,延续几十年的“门神”系列及后来的《山水赋》系列,已经成为当代语境下传统文化符号与象征意义语言转换的经典案例。他长期致力于民间年画、敦煌壁画、传统山水艺术图式的艺术研究,建构了具有鲜明个人风格的抽象表现绘画形态。