7月3日下午,一场精彩的艺术分享会在江阴美术馆圆满举行。本次分享会由陈亮先生主持,以中国美术家协会第九届副主席,江苏省美术家协会主席,南京艺术学院教授、博士生导师周京新与中国艺术研究院工笔画院副院长,硕士研究生导师于量两位艺术家对话的形式进行,针对写生与创作、传统与现代、艺术风格转变等话题进行探讨,为现场艺术爱好者们带来多方面的启示。

周京新(左)与于量(右)创作对谈

于量:从您的作品和您的艺术经历中可见三个独立:独立的人格精神,独立的生活趣味,独立的艺术追求。请您谈谈此种精神内核的形成背景等因素。

周京新:独立首先应该有一种自然而认真的状态,自然而认真地去思考、去体验、去呈现。这对于自己要非常明确,而且要能够做到持续的明确,这种明确可能不仅是认识到了某一种艺术方向,某一种探索的角度,还要脚踏实地的去做,最关键的是看你能不能做到。所以对于我来说,独立首先是让自己有一个有质量的艺术状态,先做好自己,才有资格向别人展示。

于量:近期在江苏省美术馆展出了您1989年创作的工笔作品《西游记》。记得您当时住在学校的“筒子楼”里,生活条件很艰苦,但您却一直顶着压力,拒绝服从市场规则,一直保持“在路上”的探索状态。您是如何做的?内心是否有过挣扎或是迷茫?

周京新:20世纪80年代中后期开始,我的画有了一些市场,但我当时觉得自己画的不够好,还没有达到自己的要求,所以有人来买我的画的时候,我会很警觉,生怕自己被钱搞昏了头。写意(作品)我总是尽量少卖,工笔的干脆就不卖,有外商要我复制工笔作品,虽然价格不低,但我坚持一一回绝。我觉得生活有所改善就可以了,绝不能因为要多赚钱就粗制滥造,那是在毁自己。这一点,我内心从来没有挣扎或是迷茫过,一直在坚持。

于量:周老师,您从早期《水浒组画》《西游记》等工笔重彩创作,转型到《战洪图》为代表的纯水墨画风,让我们感觉有着一种技法层面的断裂感,颠覆性的实验意识贯穿始终。尤其《战洪图》以块面运笔取代线条运笔,打破了“线等于笔墨”的固有认知,这种改变源于什么样的一个契机?

周京新:第九届全国美展让我的《战洪图》有了一个展示的机会,前三届我的作品全都是工笔,但这次的《战洪图》原本不是专为九届全国美展画的,是因为我被那一年解放军战士英勇抗洪事迹感动,情不自禁突发的一个创作,这个题材正好与我正在摸索的“水墨雕塑”语言高度吻合,汹涌的洪涛中解放军战士组成了一堵人墙,好似一座铜墙铁壁挡住洪水。我这种“化线为面”的笔墨语言构建从起步到《战洪图》经历了一个艰难的探索过程,还在不断丰富完善。

于量:您提出过笔墨的四大特性:写性、工性、天性、我性,此四维构建了您笔墨的四大特征。同样在您的作品中写意精神与现代造型语言融合无碍,也彰显了质感丰富性与书写流畅性的矛盾统一。您是如何平衡这两组看似对立的思维关系?

周京新:我总结的笔墨四大特性,是有感于中国画传统笔墨经典价值观及经典技术要领。写性:主要指书法书写性的运用,也体现意韵的抒发与表达。工性:主要是指笔墨造型基础构建,是无处不在的结构体系。天性:主要指师法造化,从自然生态中获取灵感与依据。我性:就是我们自己的本心,每个自我必须确立的定位。这四点相互依托,彼此关联,你中有我,我中有你。

于量:您如何做到在不同的创作题材之间自如切换?

周京新:首先要努力让自己的语言生得宽厚些,不要因为有特别的青睐,而有特别的排斥,当然,这是一项很有难度的大工程。进而才能做到对所有题材都一视同仁,没有厚此薄彼。在我的探索过程中,语言与题材是一对可以互相成就的搭档,当它俩真正合二为一了,自如切换就不在话下。

于量:以前听说过您有着的“笔墨质感”一说,创作时您会提前预设一种笔墨营构出来的质感吗?

周京新:创作前或创作过程中我对笔墨质感一定是有预设的,比如在画鱼的时候,预设一笔过去要形成的形态及质感,执笔蘸墨饮水的时候就有了手感的预支,这其中包涵鱼眼、鱼唇、鱼鳃、鱼鳞、鱼鳍等各处的笔墨心里转换,下笔的瞬间,已然将心里求取的那个笔墨质感,尽可能贴切地埋伏于其间。这种预设需要质感意识的不断强化,更需要手上不断地练习。

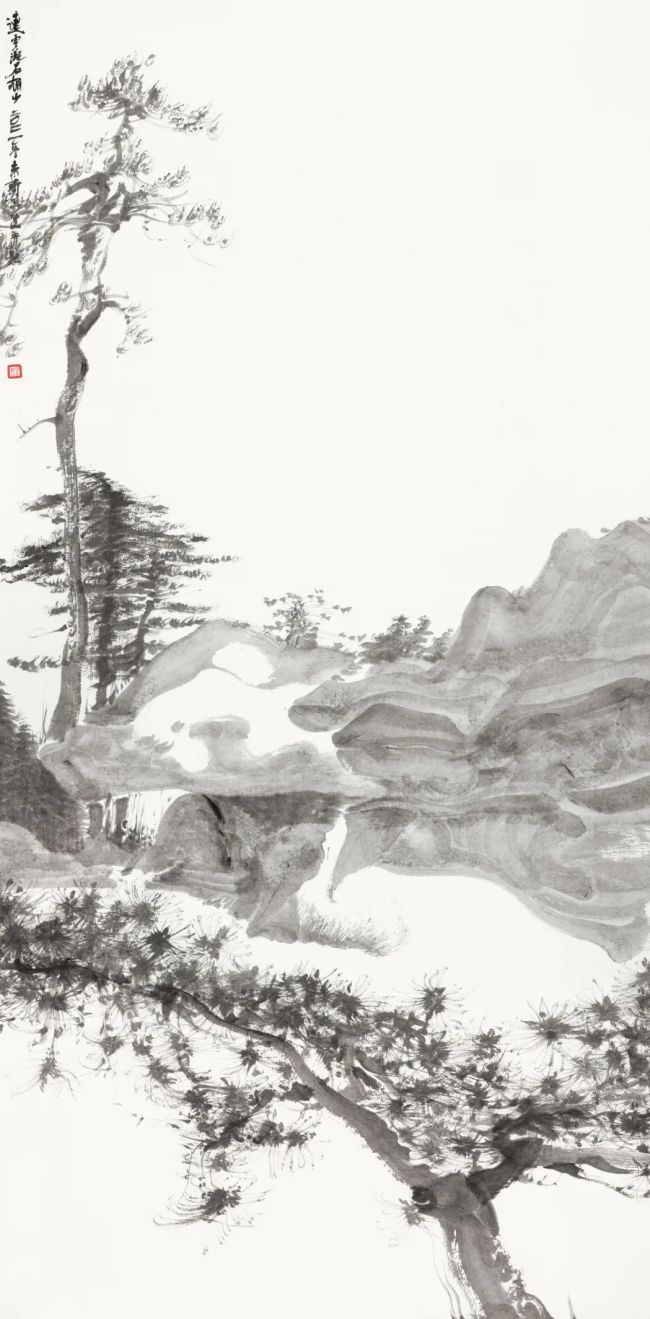

游系列2021

于量:传统中国画中的笔墨语言、空间意识等是否还适应于当代人的观念表达与艺术追求?

周京新:传统中国画是历史的,其经典价值观与经典技术要领对当代和未来都具有不可替代的启示作用,它的经典意义与借鉴价值完全在于后人的挖掘,挖掘好了,运用好了,有新的创建了,那就跟传统有关联,就是对传统的继承、发展。传统经典能在我们手上变得焕然一新,那才是传统经典真正的价值所在。

于量:您近十几年来最重要的一个创作方向就是“写生”,包括人物写生、园林写生等,请您谈谈您提出的写生要“通感调动”的概念。

周京新:在写生中通过调动自己的不同感官,如视觉、触觉、味觉、听觉甚至幻觉等等通感,去观察、体验、感悟自然物象,就会积蓄更多有益的感受,让写生活起来,同时,还有利于破除以往自己的那些旧习惯和老套路,在自己的笔墨积累中不断增添新鲜的东西,“通感调动”的作用总是大于通感本身的。

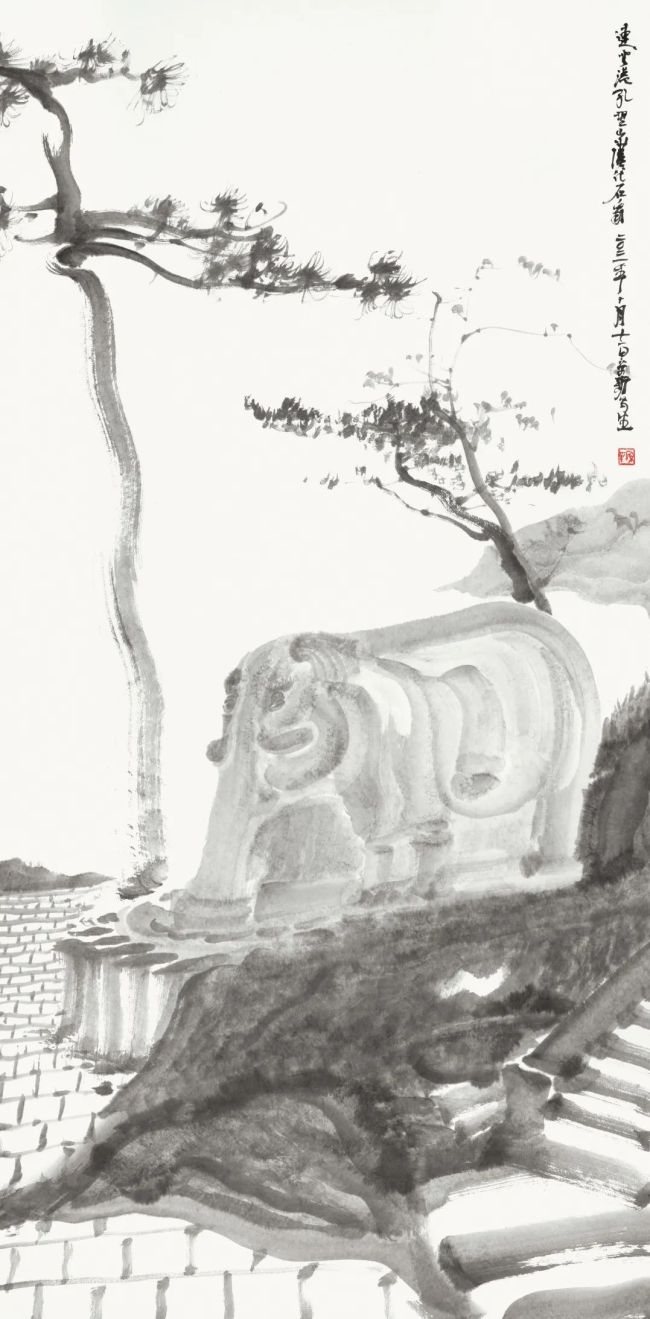

海州写生系列2021

于量:更年轻的艺术家将水墨与AI结合,您认为这是对“写”的精神延续还是背离?

周京新:AI的出现对于绘画来说是一种机遇,合理地运用它是有益的。一方面,利用AI等智能工具可以拓展、丰富绘画的表现力;另一方面,我们也需要对此保持警惕,避免过于依赖这些工具,同时,必须建立切实规则,尽量制约那些意图不劳而获的违规行为。

艺术创作的旅程就像一场没有终点的冒险,每个人都是独特的探索者。周京新老师的分享,为我们拨开迷雾,让我们明白在创作中保持自我、大胆尝试的重要性。希望大家都能从中汲取力量,勇敢地踏上属于自己的艺术征途,用画笔勾勒出独一无二的精彩世界。

(来源:江阴美术馆)

分享会嘉宾简介

周京新,中国美术家协会第九届副主席,江苏省文学艺术界联合会副主席,江苏省美术家协会主席,江苏省国画院名誉院长、艺委会主任,南京艺术学院讲席教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴。中国画作品《水浒组画》获第六届全国美展银奖,《扬州八怪》获第七届全国美展银奖,《西游记组画》获第八届全国美展优秀作品,《战洪图》获第九届全国美展优秀作品奖,《羽琳琅》获第十届全国美展铜奖。

于量,艺术学博士,中国艺术研究院工笔画院副院长,硕士生导师,中国古都学会理事,中国古都学会艺术地理学专委会理事,先后在《美术》《民族艺术》《南京艺术学院学报》《艺术百家》《美术观察》等期刊发表论文多篇;参与、主持国家级、省部级社科基金项目多项,出版个人著作《独筏集》《克孜尔石窟壁画题材研究》《新中国工笔画主题性创作研究》《地域艺术研究:以陕西为个案(1935-1945)》(合作),主编《吴夔艺术文献集》,编著《江苏省国画院名家系列——陈旧村》《中国美术考古文献辑要》(第10卷)等。