空·迹——景观之祛魅及诗性解构

2024—2025年度

“广东省美术馆青年策展人扶持计划”入选项目

展览时间

2025年8月19日-2025年11月9日

展览地点

后山当代艺术中心

指导单位

尚天河文化季组委会

主办单位

广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会

广东省美术家协会策展委员会

后山当代艺术中心

艺术家

徐冰、马树青、沈勤、丁乙、桑火尧、王绍强、陈焰

学术主持

皮道坚

策展人

梁海盈

声音设计

姚春旸

视觉设计

TEN BUTTONS

展览摄影

曾雨林

信息宣传

李天芊、何书婷

前言

从《早春图》到《空·迹》

——后山“当代艺术研究展”系列的新视野

此次以《空·迹——景观之祛魅及诗性解构》为题的展览是2024-2025年度“广东省美术馆青年策展人扶持计划”的入选项目。青年策展人对中国当代艺术家如何在本土与全球文化的张力关系中保持自身的文化特质与生命活力,以及如何超越西方文化的影响而实现传统回归的观察与思考,是后山“当代艺术研究展”系列自2022年首展《早春图》以来学术视野的拓展与理论思考的深化;也是对《早春图》展之:“在逆全球化浪潮汹涌澎拜与新一轮全球化蓄势待发之际,如何定义‘当代艺术’,以及中国当代艺术如何在本土和全球文化的张力关系中,保持自信、自由而开放的心态,焕发新的创造活力?”这一发问的积极而自信的回应,令人深受鼓舞和启发。

展览借用居伊·德波的“景观社会”理论:“景观并非单纯的视觉堆积,而是一种隐形的结构,它通过符号的循环生产,塑造并固化人们的认知方式”;通过徐冰、马树青、沈勤、丁乙、桑火尧、王绍强、陈焰七位当代艺术家的作品,试图在“祛魅”与“解构”的双重维度中集中展示:艺术如何穿透景观的幻象揭示其背后的意识,又如何以诗性的方式,重新唤醒被遮蔽的感知。主题“空·迹”之“空”乃东方哲学中存在的本源,在艺术家们的作品中则是视觉的留白和意义的悬置。它因之而成为一种姿态:拒绝被填充、被定义,在虚空中暴露景观的虚妄。“迹”乃话语剥落后的印痕,是解构的痕迹亦是诗性的重生;是解构与重建之间的诗性通道,是景观符号被消解后通往本真的路径。与其说《空·迹》是一场展览,无宁说它是一条路径、一次邀请或一个开放的追问。它热情地邀请观者进入一场视觉与思想的历险,在现实景观解构的裂隙中探求那尚未被言说的本真。

(文/皮道坚)

艺术家简介及作品欣赏

徐冰,1955年出生于重庆。艺术家,中央美术学院教授。1981年毕业于中央美术学院并留校任教。被广泛认为是当今语言学和符号学方面重要的观念艺术家,始终以极具突破力的艺术创作拓展着艺术的边界。1999年获美国创造性人才最高奖“麦克阿瑟天才奖”。 2004年获首届“Artes Mundi国际当代艺术奖”。2018年获中央美术学院“徐悲鸿艺术创作奖”。作品展出于中国美术馆、大都会艺术博物馆、纽约现代艺术博物馆、古根海姆美术馆、大英博物馆、威尼斯双年展等艺术机构,并被广泛收藏。

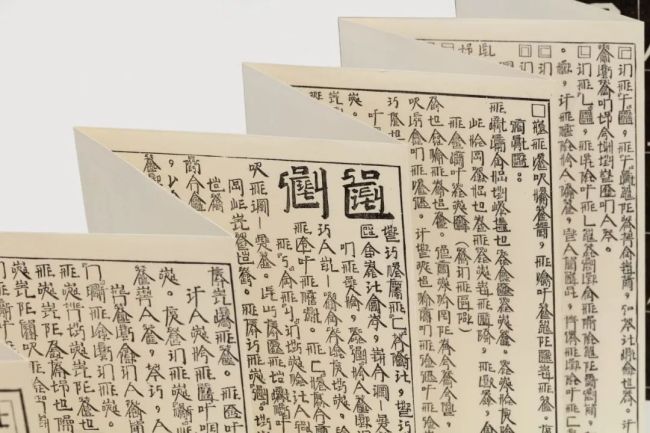

徐冰于1993年开始了《英文方块字书法》一系列的创作,该系列是徐冰设计的形似中文,实为英文的新书写形式。这系列作品将中国的书法艺术和英文字母书写交织,衍生出的新文字概念,它创作的起因虽然是语言及文化的冲突,但事实上,真正的要说的事情并非只是东西合壁的问题。徐冰真正的兴趣在于通过作品向人们提示一种新的看事情的角度,对人的固有思维方式有所改变。

△英文方块字书法:李白·古风

69.5×316.5cm

宣纸、墨

2010

©徐冰工作室

△英文方块字书法入门

闭合|35.8×22×3.2cm

手工雕版印刷书

©徐冰工作室

马树青,1956年生于天津,1976年毕业于天津工艺美术学校,1989年就读于德国慕尼黑美术学院自由绘画专业,1994年移居法国巴黎普罗旺斯,2002年回到北京于798艺术区建立工作室,2015-2018年任天津美术学院油画系特聘教授。现居北京、巴黎。

马树青的绘画行为造就了一个独立的以色彩和时间构建的二维视觉空间。从八十年代末留学德国开始,马树青便执着于抽象绘画的探索研究。他的绘画体现了自我和精神性渗透于绘画过程的真实还原,呈现出纯粹极简的色彩与视觉感官空间。他的作品交织着理性与感性风格特征;摒弃了之前对色彩线条的抒情表现,而专注对色彩、空间和时间构成形式的探索分析。正如他本人所说,“以可视的色彩来呈现不可视的时间和空间,这是我的全部工作。”由此可见,尽管时间与空间是非物质、非视觉的,却依赖于物质存在作为参照以及赋予物质意义得以显现。因此,马树青力图“想在画布上证明的不是色彩意味着什么,而是色彩在我营造的时间和空间中本身是什么。”。

△无题LM2024-02

直径65cm

木板丙烯综合媒介

2023-2024

©马树青工作室

△无题LM2024-06(侧面)

22×25cm

木板丙烯综合媒介

2024

©马树青工作室

沈勤,1958出生于南京,现为一级美术师。1978考入江苏省国画院中国画研究班。“85思潮”时期因其绘画创作的突出表现,与谷文达一起被誉为水墨革新的代表。

作品被美国布鲁克林美术馆、德国汉堡美术馆、苏州博物馆、武汉美术馆、广东美术馆等机构收藏。

从超现实主义到表现主义、从人物到山水,沈勤一度带着叛逆与革命的标签,又突然从艺术圈离场。几十年后,带着田园、园林和山水系列回归,接续他的宋画理想。在沈勤的笔下,中国传统画实现了新的诠释,也重新赋予了新的价值中。如沈勤作品中对当代性的表达,不仅仅体现在水墨媒介的薄轻透,而且其淡墨块空间带了冥想的可能性。他的作品清新沉静境界的创造,最得力之处在于用墨,晕染,从传统中变化出来的独特技法,不落与“书法书写性有关联的绘画性”的套路。作者心气的平静和祥和,象参禅一样,笃定意守,造就如此的墨法。看这样的画,也让我们能把浮躁的心,从喧闹的现代化都市,从灯红酒绿的浮华俗世带回到平静的“家”。

△西岳华山

177×450cm

纸本水墨

2024

©沈勤工作室

△村(19-3)

49×66cm

纸本水墨

2019

©沈勤工作室

丁乙,原名丁荣,当代抽象艺术家,策展人,中国美术家协会理事。1962年出生于上海,1980-1983年在上海市工艺美术学院就读装潢设计专业,1990年从上海大学美术学院国画系毕业。1990年任教于上海市工艺美术学校,2005年任教于上海视觉艺术学院。现工作和生活于上海。

丁乙的绘画艺术是连续性的劳作,前一件作品是后一件作品起始的创作动机,后一件作品是对前一件作品的修正和发展。他的作品是主观的、抽象的,同时是宏观的表述和个人的宇宙观。对新的绘画语言与秩序的向往和野心交织,观看和理解世界之后的视野变迁,以及持续性的日常创作状态,都给予他坚定的信念和体力支持。“十”字符号是本源,是横竖相交的动作极限;“十”字也是图形,更是一个元素性的载体。从这个意义上说,“十示”系列可以是想象力的实验——削减、变体、归纳、无限变量,但仍然关乎艺术家经验化的判断意志与强烈的突破意识。

△十示2014-11

200×200cm

布面丙烯

2014

©丁乙工作室

△十示2010-2

140×180cm

成品布面丙烯

2010

©丁乙工作室

桑火尧,1963年生于浙江,中国美术学院国画系毕业,获硕士学位。中国艺术研究院艺术创作指导委员会委员,中国艺术研究院中国画院副院长,一级美术师,中国美术家协会原理事,清华大学吴冠中艺术研究中心研究员。现工作生活于北京。

桑火尧以单色的色块为艺术矩阵,以抽象性的笔墨语言为内在结构,以根植于中国传统的“境象主义”艺术为创作载体,试图在理性的西方抽象艺术与东方哲学间架起一座对话之桥。他绘画作品上这种繁复、极多和叠加具有东方文化的参禅性质,有内修的功夫。艺术家通过这样一种艺术方式让自己的内心沉静,这也是中国文化“澄怀观道”的传统。他的作品提供一种形而上的思考,体现的是中国哲学、中国文化的精神,最后呈现出来的“象”和这种精神是统一的,他这种行为本身用内修,通过笔墨,通过极多或者是栗宪庭说的“念珠与笔触”这样一个过程,让自己内心沉静下来,从这样一种艺术行为或者艺术活动方式来看,他的当代性是非常明显的。

△心灵之光(局部)

122×220cm

绢本综合媒介

2019

©桑火尧工作室

△春风里

33 x 33 cm x 2

绢本综合媒介

2020

©桑火尧工作室

王绍强,号后山,现为广东美术馆馆长,文博研究员二级岗位,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,兼任中国艺术研究院教授,中国美术家协会理事,广东省美术家协会副主席,广东省文化领军人才,现工作生活于广州。

王绍强专注于东方哲学思想与自然观的深入研究,关注中华传统文脉的当代转换,不断在观念与方法论层面寻找突破。基于对中西方艺术发展的理解,对当下艺术生态的观察,致力于古今中西共通的他将当代思维方式与创作视野介入传统文化情境的重构中。对中国水墨、纸本材料的尊重与谙熟让他将个体情怀投入艺术创作,从而形成独到的视觉逻辑、当代视野及艺术纬度。其作品被中国美术馆、广东美术馆、湖北美术馆、浙江美术馆、山东美术馆、关山月美术馆、广州美术学院美术馆、亚洲艺术中心、何香凝美术馆、33当代艺术中心等艺术机构及重要私人藏家收藏。

王绍强的“书写”计划,根植于观念艺术的谱系革新,从语言哲学的角度重构了笔墨书写的当代指向。进一步追问:当语言被技术解构时,艺术如何成为思想的载体?借助对传统媒材的谙熟,他以喷洒、覆叠、书写等身体行动为起点的“手工过程”,引入AI人工智能对多语言文本的机械转译与视觉化处理。以“书写”计划揭示语言在技术中的脆弱性与可塑性,为人工智能改写人类表达,深度算法、失真的今日,提供一种抵抗简化认知的思维逻辑。它不提供答案,而是邀请在场重新思考我们如何言说、如何被言说,以及如何在技术的裹挟中保持理性。

△书写#净I

220×220cm

布上绘画

2024

©王绍强工作室

△书写#无我(右)

190×180cm

布上绘画

2025

©后山当代艺术中心

陈焰,生于杭州,毕业于中国美术学院油画系,先后获学士、硕士、博士学位。现为中国美术学院教授、博士生导师、综合绘画系主任,浙江省美协综合艺术委员会副主任,浙江省油画家协会理事。

主要参展和获奖:

2022-2023年:“共生世界”——2022济南双年展,山东美术馆;“艺以通衢”——2022首届武汉双年展,武汉美术馆;“唯物思维”——首届国际当代材料艺术双年展,青岛云上海天艺术中心;

2022年:“静水流深——亚洲艺术中心四十周年特展”,亚洲艺术中心;第四届全国综合材料绘画双年展,宁波美术馆;

2021年:“静音——陈焰、郭健濂作品展”,亚洲艺术中心(北京)“杭州模式——山水城市综合绘画展”,杭州良渚文化艺术中心;

2019年:“第十三届全国美术作品展进京作品展”,中国美术馆;

2016年:“在意——第三届中国油画双年展”,中国美术馆“碎现实——2016年:OCAT西安馆冬季展”,OCAT西安馆

2015年:“最绘画——第二届中国青年油画作品展”,中国美术馆“首届中国综合材料绘画双年展”,宁波美术馆;

2014年:第十二届全国美术作品展获奖提名,中国美术馆;“可见之诗”——中国油画风景作品展,山东鲁台艺术中心;“此在的绘画”——中国具象表现绘画二十年展,中华艺术宫;“我们在绘画中——中国油画国美之路展”,中国美术学院美术馆;

2008年:“五谷杂粮”——中国当代实验艺术展,中国美术学院美术馆;日本埼玉国际当代艺术邀请展,埼玉县现代美术馆;

2000年:北京青年油画艺术人才大选金奖,俄罗斯艺苑(北京);

1995年:中国女美术家作品展优秀奖,中国美术馆;

1994年:第二届中国油画展,中国美术馆;第八届全国美术作品展,中国美术馆;第九届浙江省美术作品展优秀奖,浙江展览馆;

1993年:中国油画双年展,中国美术馆。

近年来,陈焰的艺术多以黑色银盐胶片为媒介进行表现,以“计黑当白”的负片逻辑升华为东方哲思的视觉隐喻。她的作品超越了影像再现的表层,顺应自然之道,直指“不可见之见”的核心——胶片负片成为“存在的认知负片”,形成一种独特的视觉哲学载体。在可见的划痕与不可见的光影交织中,如林中微光般渐次显现,最终指向那个“不可支配”却永恒涌动的本真世界。

△天水1#

200×84cm

银盐胶片刻画

2024

©陈焰工作室

△月岩(局部)

104×68cm

银盐胶片雕刻、灯箱装置

2024

©后山当代艺术中心

学术主持

皮道坚,1941年生于湖北。1981年毕业于湖北艺术学院研究生班美术史论专业,毕业后留校任教。现为华南师范大学美术系教授、西安美术学院艺术研究所客座研究员、湖北美术学院客座教授、湖北民族学院客座教授、陕西省美术博物馆学术委员会委员、广东美术馆“广州当代艺术三年展”学术委员会委员,广州艺术博物院学术委员会特聘研究员,广州大学城建设专家咨询委员会委员、中国现代艺术学会(美国纽约)学术委员。

策展人

梁海盈,广州美术学院硕士;澳门科技大学美术学博士,隶属人文艺术学院“艺术实践与理论方向”研究聚焦跨学科理论下的当代图像研究与视觉艺术管理。

近年参与策展的项目:“村居-当代哲思与表达”/后山当代艺术中心、“后山记2024”/后山当代艺术中心、“清光不辨”/苏州博物馆、“有温度的存在’-广州设计三年展:时间印象(资料文献展)”/广东美术馆、“第三届中国设计大展及公共艺术主题展”/深圳当代艺术与城市规划馆、“旅行者”樾+SPACE、“仰观与俯察”/千高原艺术空间、“理”/何香凝美术馆、“理/(深圳-广州)”/后山当代艺术中心、“二即一”/亚洲艺术中心、“后山心图”/《湖上》、“艺术广东主题展”广州流花展贸中心等。

(来源:后山当代艺术中心)